今日は棚田オーナーによる田植え大会です。

今年度は町内在住の小鑓さんのご好意で田んぼを借りオーナーを募集しました。

作業前に上坂与一さんによる講習会が行われ、少しでも良いお米が穫れるようみんな真剣です。

それぞれ自分の田んぼに慣れない手つきで手植えしました。

スタッフも広い田んぼのお手伝い!上手くいかず悪戦苦闘!

各オーナーさんの表札を田んぼに建てて終了しました。

八王寺組の田んぼにも表札を建てました。

今日は、番外編・・・

オーナー田に使う表札

(家には表札があり誰の家か解りますが、田んぼには表札が無く誰の田んぼか解りません!農業組合の転作確認作業で、いつも田んぼにも表札が有ったら良いのに!と思っていました)

そこで、事務局に予算を組んでいただき表札を制作する事に・・・ 業者に発注すれば高く付くので自作を!

自宅の小屋で、まず、半円柱の木にニスを重ね塗り・・・

1回塗り 2回塗り

3回塗り終わりお日様の力で乾燥中

趣味で使ってるカッティングマシーン「ステカ」で名前を切る

(パソコンで書いた絵や文字をプリンターで印刷する様にカッターの刃が動いて奇麗に切り取る優れもの!)

乾燥した木に切り取ったシールを貼付けて完成♪

1年以上保ちそうな我ながら上出来な表札が出来ましたv

田植え当日オーナーさんに自分の田んぼに建てていただきましょう♪

今日は朝仕事に...と5時起きでオーナー田の畦付け作業です。

田植え前に棚田の土手から水が漏れないように土で新しく畦を作ります。

まず、土を乗せる所の草を鍬で裂きます。

次に鋤で前回の作業で寄せた土を土手に乗せて行きます、この時、多くても少なくてもいけません!

その後、鍬で水を付けながら上面、側面をならして新しい畦が完成します。

1枚ずつ手作業で畦を付けて行く重労働です。

4人が1時間半をかけ8枚の田んぼに畦を付けました!

日の出前からの作業でしたがすっかり日が昇り新しい畦が光輝いてました。

午後は、オーナー田に水をはりドロドロにコネる作業です。

小さな田んぼはトラクターが入らない為、耕耘機で作業します。

バックで進ませて土と水をローターで撹拌しドロドロになるまで数回通ります。

ドロドロになった土を畦付けをする為に土手に寄せます。

数日置いて少し固くなった土で畦を作ります。

オーナーさんもスタッフも一緒に鍬を片手にみんなで作業しました。

次回は朝仕事に畦付けです・・・起きられるかな?

先ず、準備から・・・田んぼにロープを張ります、

棚田の斜面を駆け上がる風でナイロンロープが中を舞いました。

準備が出来た頃、上仰木を散策した参加者の皆さんが、八王寺山へ集合。

上坂与一氏が田植えの方法を、冗談を交えながら分かり易く説明して、子供達も興味津々。

ほぼ全員が裸足で田んぼに入り手植え!

親子泥だらけになりながら楽しんで頂きました。

その後、おごとの日・記念イベントでノルディックウォーキングを終えられたご一行様も田植え体験

「初めて田んぼに足を入れた」と言う子供から「40年振りに田植えをさせていただきました」とお婆さんまで楽しんで頂きました。

仰木祭り(泥田まつり)とは小椋神社の祭礼で毎年5月3日に行われます。

午前中に神事が行われ、クライマックスの神輿渡御は15時頃に各町内から氏子が参社します。

源満仲公に扮した神馬の騎手が矢を拝殿に向かい放ったのを合図に神輿が担ぎ出されます。

大宮神輿を先頭に・若宮・新宮・今宮・田所の順に5社の神輿が宮立ちします。

一の鳥居・二の鳥居と渡り仰木小学校前のお旅所まで担ぎます。

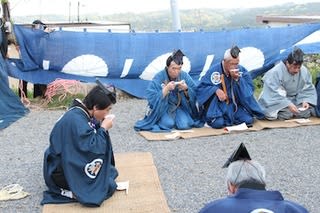

お旅所では、神主による神事が行われます。

その後、源満仲公が仰木を離れる際、別れを惜しんで酒宴を張られた故事に倣い、芝座敷、千野座敷と呼ばれる神事が行われます。

その後、流鏑馬の神事が行われ、矢は床の間に、的の板は牛小屋に飾ると人も牛も無病息災の縁起の良い物として言い伝えられ、氏子が取り合います(喧嘩になります)

その後、19時頃から小椋神社へ向けて還御が始まり、真っ暗の田んぼ道を松明に照らされてゆっくり進みます。

水田に松明の光が照らし出されて現象的な風景で祭りが終わります。