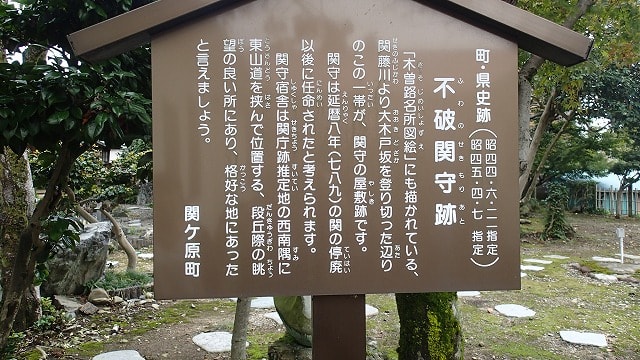

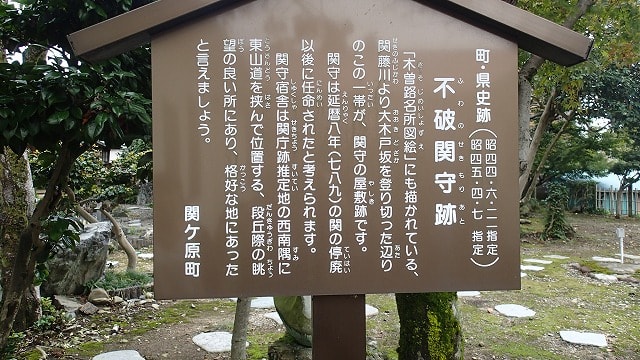

不破の関址を訪ねました。(前回の続きです)

不破の関跡には、関守を代々受け継いできた三輪家の屋敷が今もあります。

古典文学作品を読んでいると、「関の藤川」「不破の関屋の板廂」がいわゆる歌枕として、しばしば登場します。

はじまりは、鎌倉時代の初めに詠まれた藤原良経の歌だと思います。

人住まぬ 不破の関屋の 板廂(いたびさし) 荒れにしのちは ただ秋の風

この歌は、建仁元年(1201年)の和歌所歌合の折に読まれ、新古今和歌集に収められています。

不破の関は、平安遷都直前の789年に廃止されました。壬申の乱から時が移り、巨大な軍事基地を置いておく必要がなくなったのでしょう。また、費用負担も大きかったのでしょう。

廃止後は、関守だけが常駐し、天皇崩御などの緊急事態の際に、固関使(こげんし)が遣わされて、関を封鎖したといいます。この習慣は、形式化していくのですが、江戸時代末まで1000年以上も続いたというから驚きです。日本人は、ひたすら先例を守り通す文化を持つのだと感心します。

それはさておき、この歌が詠まれたのは、不破の関が廃止されて400年ほど経ってからです。詠み手の藤原良経が不破の関跡を訪れたことはなかったと思われますが、だれも住まず、時を経て次第に朽ち果て荒廃していく関屋に、もの寂しい秋をイメージしてこの歌を詠んだのでしょう。

当時好まれた閑寂、寂寥、幽玄といったイメージにぴったりのこの歌は、人々の口にのぼり、風流を好む人の間で、不破の関屋の板廂を知らぬものはないという状況になりました。もちろん現地を見ている人はほとんどありません。

鎌倉に幕府が開かれ、京の都と関東との往来が盛んになってくると、不破の関跡を通る人も増えてきます。かの有名な不破の関屋はどうなっているのだろうと多くの人が紀行文に記すようになりました。

以下にいくつか挙げてみます。

『東関紀行』 (1242年頃)

作者は特定できませんが、京都東山に住みながら隠遁生活にあこがれる50歳に近い男性が、鎌倉へ下り、2ヵ月ほど滞在した折の紀行文です。

かしは原といふ所を立ちて美濃国関山にもかかりぬ。谷川霧の底に音づれ、山風松の梢にしぐれわたりて、日影も見えぬ木の下道、あはれに心ぼそし。越えはてぬれば、不破の関屋なり。萱屋の板廂、年経にけりと見ゆるにも、後京極攝政殿(藤原良経)の、「荒にし後はただ秋の風」と詠ませ給へる歌思ひ出でられて、この上は風情もめぐらしがたければ、いやしき言葉を残さむもなかなかにおぼえて、ここをば空しくうち過ぎぬ。

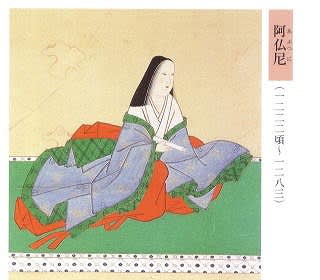

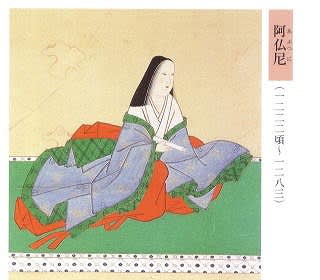

『十六夜日記』(1279年頃)

阿仏尼の作です。夫藤原為家の死後、領地の相続争いが起こり、わが子のために幕府に訴え出ようと、京から鎌倉へ下った時の旅日記です。出発が10月16日だったところから十六夜日記と呼ばれています。

十八日、美濃の国関の藤川わたるほどに、まづ思ひつづけける。

わが子ども 君につかへむ ためならで 渡らましやは 関のふぢ川

不破の関屋の板廂は、今も変はらざりけり。

ひまおほき 不破の関屋は このほどの 時雨も月も いかに漏るらむ

『春の深山路』(1281年頃)

飛鳥井雅有作。飛鳥井雅有は鎌倉時代の公家で歌人。鎌倉を活動拠点としており、京と鎌倉の間をしばしば往復しています。その折の紀行文が五つほど現存しており、「春の深山路」もその一つです。

不破の関近くなるままに、藤川の橋渡るとて、先のたび上りし時思ひしことなど、思ひ続けられて、

今しはと思ひ絶えにし東路にまた行きかよふ関の藤川

不破の関屋を見れば、東宮のいつとなく待ち遠にのみ思したる御即位の時は、この関をも固めこそはし侍らむかしと思へば、涙ぐまる。

小萱葺く不破の関屋は我見ても久しくなれる板廂かな

続きます。

心證寺ウエブページ