5 どうかこれが兜率(とそつ)の天の食に変わって

賢治は法華経を熱心に信仰していました。法華経の理解なしに賢治の文学をほんとうに理解することはできないと思います。

毎日法華経を読んでいる者の視点から、「永訣の朝」を読んで、気づいたことを書いてみたいと思います。その5回目です。

「永訣の朝」の最後は、初版本では

どうかこれが天上のアイスクリームになって やがてはおまへとみんなとに

聖い資糧をもたらすことを わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ

のように「天上のアイスクリーム」となっています。

しかし、発表後に賢治自身が手を入れた宮沢家所蔵本では、

どうかこれが兜卒(とそつ)の天の食に変って やがてはおまへとみんなとに

聖い資糧をもたらすことを わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ

のように、「アイスクリーム」の部分が「兜卒の天の食」になっています。

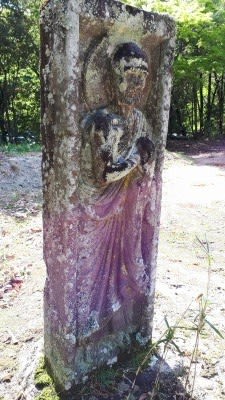

「兜卒の天の食」とは、どんなものなのでしょうか?

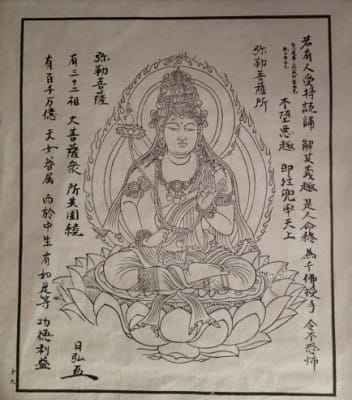

法華経の普賢菩薩勧発品に

もし人あって(法華経を)受持し読誦し其の義趣を解せん。是の人命終せば、千仏の手を授けて、 恐怖せず悪趣に堕ちざらしめたもうことをえて、即ち兜率天上の弥勒菩薩の所に往かん。(妙法蓮華経普賢菩薩勧発品第二十八)

(もし、法華経の教えを大切に守り、声に出して読み、意味を理解しようとする人は、現世の命が終わるとき、たくさんの仏たちが手をさしのべて、悪道に堕ちて恐ろしい目に遭うことなく、すぐに兜率天の弥勒菩薩のもとに生まれ変われるだろう。)

賢治とトシは、法華経の教えを大切に守り、声に出して読み、意味を理解しようとしていました。必ず兜率天の弥勒菩薩のもとに生まれ変わることができると信じていたのでしょう。

自分が苦しみから救われるだけでなく、自分の行いによって、多くの人々が救われるようにと願っていたのでしょう。

妹の死は、個人的な出来事です。しかし、個人的な悲しみにとどまることなく、妹の死を機会に生きることの意味について再確認し、人の幸せはすべての人の幸いを願うことにあると気づかされたという点にこの「永訣の朝」の素晴らしさがあると思います。

終わり

心證寺ウエブページ