今日も日中は、茹だるような暑さとなりました。そろそろ9月になろうというのに、どうにかならないものでしょうか…。

ところで、今日8月28日はヴァーグナーの楽劇《ローエングリン》が初演された日です。

1843年にヨハン・ヴィルヘルム・ヴォルフが編纂した『オランダ伝説集』が出版されました。この中にコンラート・フォン・ヴュルツブルクによる『白鳥の騎士』の物語が含まれていて、ヴァーグナーはこれを読んで着想を得たと考えられています。

1845年8月に、ヴァーグナーは台本の散文スケッチ完成しました。同年11月に前作《タンホイザー》をドレスデンで初演した直後に《ローエングリン》の台本も完成しました。

1846年、春から作曲にかかったヴァーグナーは3ヶ月でスケッチを完成させ、9月からオーケストレーションにとりかかりました。しかし、ドレスデン歌劇場の仕事のために中断を余儀なくされてしまいます。

翌1847年8月に、全3幕のオーケストラ・スケッチが完成し、1848年1月から4月にかけて総譜を浄書しました。しかし、1849年にドレスデンで勃発した5月蜂起に参加したヴァーグナーは革命運動に失敗して当局から指名手配され、フランツ・リスト(1811〜1886)の助けを得てスイスのチューリヒに亡命することとなってしまいました。

それでも1850年8月28日、リストの尽力によって《ローエングリン》がヴァイマールで初演の運びとなり、リスト自身の指揮によって初演されました。この時ヴァーグナーはなんとか初演を見たいとドイツへの潜入を画策しましたが、リストに制止されて断念せざるを得ませんでした。

この前後、《ローエングリン》の初演を巡って、ヴァーグナーとリストは頻繁に手紙を交わしていました。結局ヴァーグナー自身が全篇上演を観ることが叶ったのは、ヨハン・シュトラウス2世がヴァーグナー紹介に努めたウィーンの宮廷歌劇場による1861年の舞台でした。

そんな《ローエングリン》で、個人的に思い入れがあるのが『エルザの大聖堂への行列』という音楽です。

『エルザの大聖堂への行列』は楽劇第2幕第4場で、騎士ローエングリンとの婚礼のため礼拝堂に向かう王女エルザの行列が進んでいく場面で演奏されます。本編ではこの厳かな音楽は悪役オルトルートの突然の登場により遮られて終わりますが、楽劇から離れて器楽合奏曲として単独で演奏されることもあります。

昨今ではこの『エルザの大聖堂への行列』は吹奏楽で演奏されることが多い曲です。特に、フランス生まれの編曲家ルシアン・カイリエ(1891〜1985)によるアレンジは吹奏楽用にエンディングが書き加えられていて、劇中の音楽とはまた違った魅力をもつものとなっています。

私が中学校の吹奏楽部に在籍していた時、吹奏楽コンクールの県大会でこの『エルザの大聖堂への行列』を自由曲で演奏していた学校がありました。私が生でヴァーグナーの音楽を聴いたのはそれが初めてでしたが、その壮大な音楽に感動し、後に楽劇本編を観て吹奏楽版との違いに驚愕したものでした。

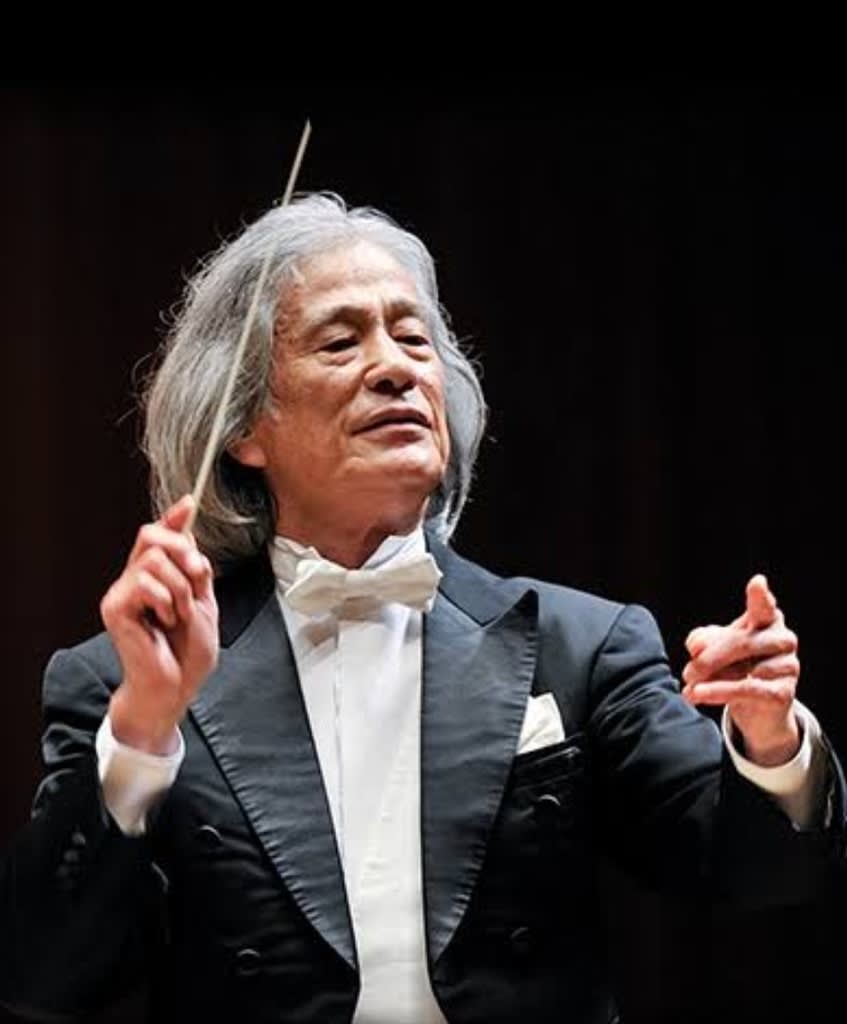

そんなわけで、今日は8月15日に逝去された飯守泰次郎氏(享年82)の指揮、東京佼成ウインドオーケストラの演奏による吹奏楽版の『エルザの大聖堂への行進』をお聴きいただきたいと思います。日本におけるヴァーグナー演奏の大家として知られた飯守泰次郎氏の指揮による、厳かな演奏をお楽しみください。

ここに謹んで、飯守泰次郎氏の御冥福を御祈念申し上げます。合掌。