昨日のお昼から、40年来のお友達と、そのお友達、

一度お会いしたことがあり、

ご一緒に城下町に春の訪れを告げる

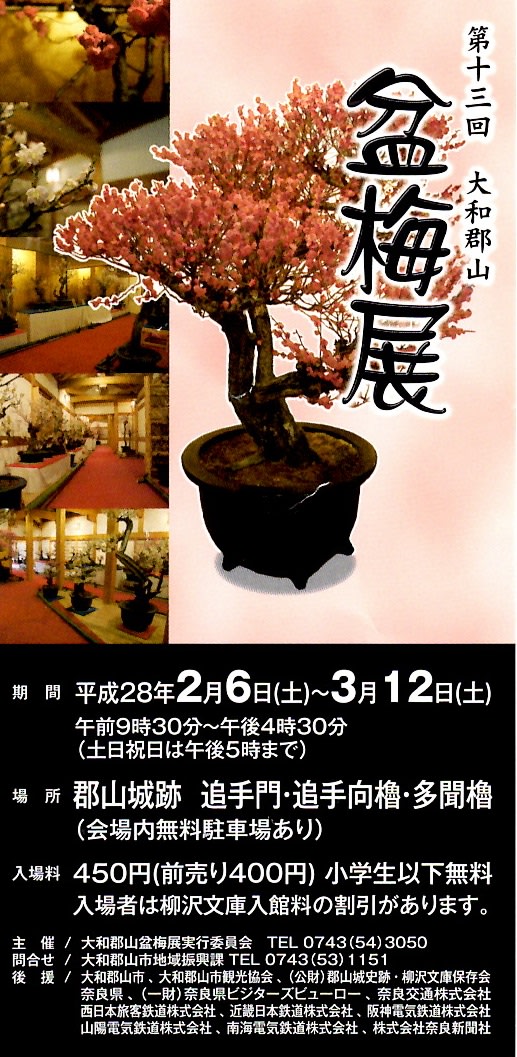

「第13回大和郡山 盆梅展」にお邪魔しました。

大和郡山城跡の一角、復元された追手門や渡り廊下を隔て

追手門向櫓・多門櫓が盆梅展の会場となっております。

なおこの内部を観覧できるのは、この時期だけで、

一足早い春の訪れを実感しに会場内へ向かいました。

『齢百・二百の盛り盆梅展』

改正節夫

会場内には、市内愛好家が丹精込められた盆梅が、

所狭しと並べられ、その数約120鉢、その樹齢は

なんと150年から200年にも及ぶそうで、

春まだ早く、3分咲き程度ですが、

白い漆喰の壁の櫓内に、思っていたより立派な梅が

雪のような真っ白から深紅までの花と、

ほのかに甘い香りでいっぱいでした。

夜来香と言うように、暗闇の中でも香りで梅が咲き始めたと・・・

淡々斎好みの梅月棗が浮かびました。

そういえば、林和靖の詩の一句

「暗香浮動月黄昏」の書付があるそうですね。

梅の香がするような棗ですよね。

もちろん、盆梅の形も様々で、それぞれの世界があり、

その風情を感じ取れる名前も付けられております。

一部を紹介いたします。

信玄

信玄  飛天

飛天

悠紀と名付けられた盆梅が、今は三分咲き

悠紀

悠紀

昨年の盆梅展で満開の様子

やはり、満開の梅の木も華やかで素晴らしく、

もう一度、訪れてみたくなりました。

違うお気に入りの一鉢が見つかるかもしれません。

帰りに、こんな素敵なお土産を頂きました。

刺繍のお上手なお方で、プロ顔負けの腕前

素敵な再会に感謝です。

一度お会いしたことがあり、

ご一緒に城下町に春の訪れを告げる

「第13回大和郡山 盆梅展」にお邪魔しました。

大和郡山城跡の一角、復元された追手門や渡り廊下を隔て

追手門向櫓・多門櫓が盆梅展の会場となっております。

なおこの内部を観覧できるのは、この時期だけで、

一足早い春の訪れを実感しに会場内へ向かいました。

『齢百・二百の盛り盆梅展』

改正節夫

会場内には、市内愛好家が丹精込められた盆梅が、

所狭しと並べられ、その数約120鉢、その樹齢は

なんと150年から200年にも及ぶそうで、

春まだ早く、3分咲き程度ですが、

白い漆喰の壁の櫓内に、思っていたより立派な梅が

雪のような真っ白から深紅までの花と、

ほのかに甘い香りでいっぱいでした。

夜来香と言うように、暗闇の中でも香りで梅が咲き始めたと・・・

淡々斎好みの梅月棗が浮かびました。

そういえば、林和靖の詩の一句

「暗香浮動月黄昏」の書付があるそうですね。

梅の香がするような棗ですよね。

もちろん、盆梅の形も様々で、それぞれの世界があり、

その風情を感じ取れる名前も付けられております。

一部を紹介いたします。

信玄

信玄  飛天

飛天悠紀と名付けられた盆梅が、今は三分咲き

悠紀

悠紀昨年の盆梅展で満開の様子

やはり、満開の梅の木も華やかで素晴らしく、

もう一度、訪れてみたくなりました。

違うお気に入りの一鉢が見つかるかもしれません。

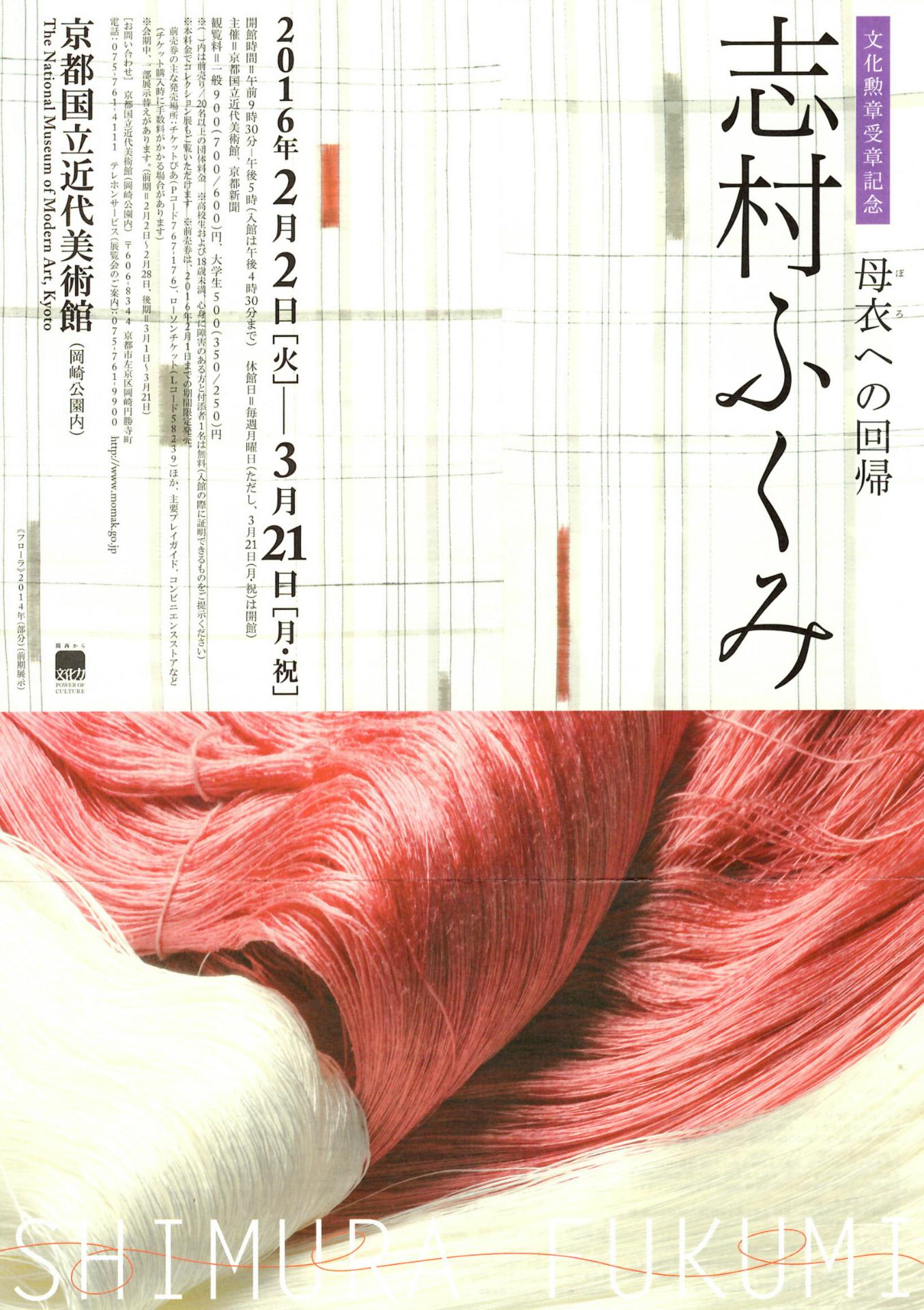

帰りに、こんな素敵なお土産を頂きました。

刺繍のお上手なお方で、プロ顔負けの腕前

素敵な再会に感謝です。