さぬき市地方は気圧の谷の影響で曇っていた。気温は16.2度から20.6度どまり。湿度は85%から57%、風は3mから1mの北北東の風が少しばかり。明日の14日は、気圧の谷の影響で曇りますが、高気圧に覆われてくるため、昼前からは次第に晴れる見込みらしい。

まずは、咸臨丸子孫の会、元事務局長・小杉伸一さんの逝去の報に接し、合掌・お念仏。 生前にはいろいろとお世話になりました。心より哀悼の誠を捧げます。

朝方は寒い・・と感じるようになった。そこで、気になっていた家の横の水路脇の草刈りをすることにした。暑いから・・雨だから・・・と、ついつい先延ばしになっていたから草がぼうぼう・・。

ここはわが家のものではないが、わが家のすぐ前だから気持ちが悪い。そこで、いつも私が刈り払ってきた。

秋になると、草や細い木は丈夫に育ってきて堅くなって刈りにくい。だから、力任せに刈り払ってしまう。

水路の右側はお隣さんちの畑だが、おじさんが亡くなって80過ぎのおばあさんが一人。だから草刈りもままならない。水路とわが家のブロック塀との間は、水利組合の「泥揚げ場」である。

その反対側の草丈は長くはないが、ついでに刈り払っておく。

これで草が枯れてくるとさっぱりとする。

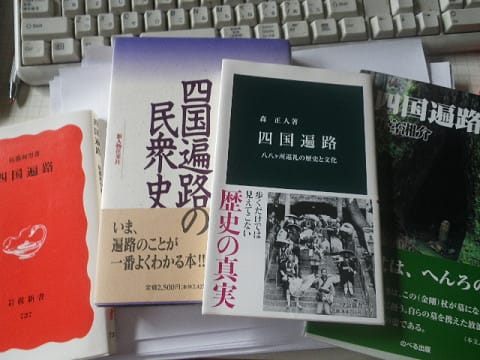

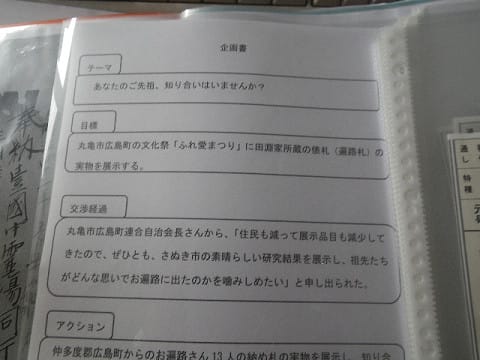

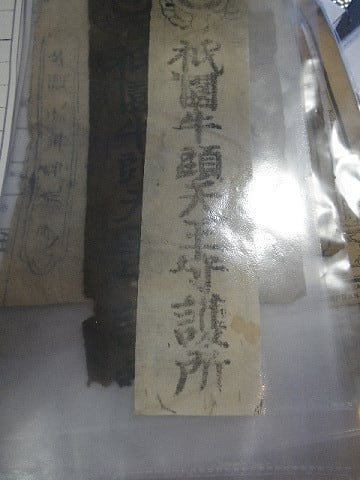

その後、遍路札の整理をしてみたが、額が足りない。わが家にあるものは、どれも帯に短し、タスキに長し・・・。

で、100円ショップで額を探してみたが、これまた、帯に短し・タスキに長し・・・ばかり。

仕方がないから、ホームセンターをのぞいてみたが、最近は額の需要がないものか、高級なものしか置いてない。

結局の薬局で、100円ショップの200円コーナーのものを買ってきたが、うまく並ぶじゃろうか。

これはこれでいいとしよう。

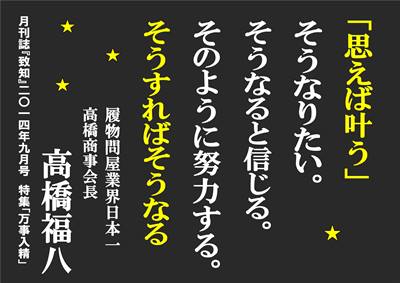

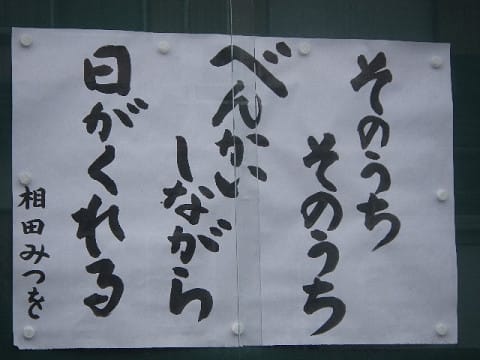

今日の掲示板はこれ。「そのうち そのうち べんかいしながら 日がくれる」という相田みつをさんの言葉から。いつもお世話になっている赤松先生のお寺の掲示板にあったもの。

「 そのうち 」

そのうち お金がたまったら

そのうち 家でも建てたら

そのうち 子供から手が放れたら

そのうち 仕事が落ちついたら

そのうち 時間のゆとりができたら

そのうち……

そのうち……

そのうち…… と、

できない理由を

くりかえしているうちに

結局は何もやらなかった

空しい人生の幕がおりて

頭の上に 淋しい墓標が立つ

そのうちそのうち

日が暮れる

今来たこの道

かえれない

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。

。

。