さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れていた。気温は18度から25.9度、湿度は90%から48%、風は5mから1mの西の風が一時は強かった。明日の22日は引き続き高気圧に覆われて晴れる見込みらしい。

125/83/58 36.4c-96% 61.6Kg 1004hPa,24c,70% 体調に変化はない、今日はおなかがすっきりとして、昨日の息苦しさがうそのようだ。ま、今日はトイレの数が半端ない。トイレットペーパーがあっという間に消えてゆく。

さて、今日は火曜日だということで、久々に「前山地区活性化センター」にやってきた。先月あたりから、会長に確認しておきたいことあったので、そのお話のためだ。

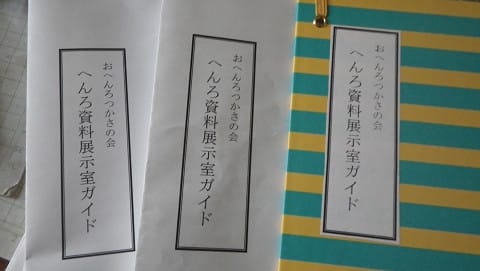

ここ、おへんろ交流サロンでお接待なんぞを担当する「交流サロン支援班」というものが新設されたが、ここは、大窪寺班がガイドする起点になっている。そのあたりの兼ね合いというか範囲分けなんぞの確認やら、「ホームページ班」というものも新設されたが、それって、なんじゃらほい・・・みたいな話であった。

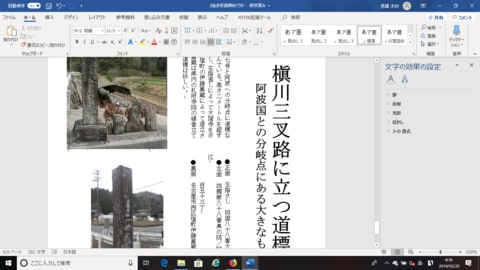

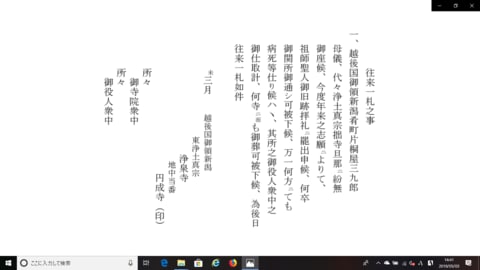

話し合いが終わったら、今日はお天気もいいことだしと、丁石や道標の写真撮影をやっておいた。と言うのも、新しいoffice365になってから、画像の回転ができなくなった。そんな筈はないのだろうが回らないのだ。ほかのアプリで90度回転しても、ワードやエクセルでは、元の画像のままで回らないのだ。だから、カメラは横位置で撮影して、ほかのアプリで、縦型に切り出すほかない。

そんなんで、70丁石から21丁石までの撮影をやり直したのだ。それとか、私のブログの画像を名前をつけて保存しても、Webp画像だからと、受け付けなくなったりするし。機能が追加されて便利なようだが、ガチガチに規制されてもなぁ。

だから、こういう牛のお墓でも、横位置カメラで撮影して、画像アプリで、縦型に切り出すほかないのだ。

午後からは、こういう借り物画像を、取り直してきた画像に張り替える作業を繰り返していた。

こういう、上の画像は横位置で撮影して、縦位置に切り出したものを貼り付けている。前回は「よだれかけ」を外して撮影したが、今回は面倒なので、そのまんまの画像になってしまったが、同じお地蔵さんである。

こんなことをしていたら、あっという間に時間が過ぎる。

行方不明だった「四十二丁石」も見つけて画像に取り込んでおいた。

こういう作業をやり続けていると、スマート時計から「長座警告」が出て「立ち上がれ」と指示されるし、ATOKナビからは、「そろそろ休みませんか」というメッセージが出る。

仕方がないので、少しお出かけをして、

目薬と胃薬を買って来た。目玉がカラカラに乾いてしまって目が痛くて仕方が無い。

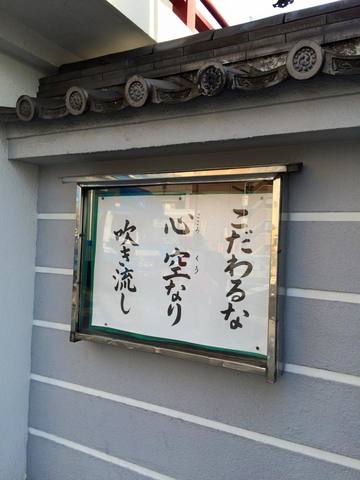

今日の掲示板はこれ。「人生はいろいろあるから退屈せんでよい」というもの。いつもお世話になっている町内にある善楽寺さんの掲示板から。曹洞宗の僧侶、余語翠巖(よごすいがん)さん(1912-1996)の言葉から。確かに永い人生に於いて様々なことが起きては過ぎる。それを退屈せずに楽しむか、退屈しながら漫然と過ごすかで人生の味わい方は大きく違う。有り難いと思って過ごすのか、苦痛だと思って過ごすのかでも人生は大きく違う・・・。 その選択で、人生の味付けも変わってくるというもの。確かに確かに、私の今年は、いろいろありすぎて退屈するどころか、ブログに書ききれないほどの出来事の山である。

じゃぁ、また、明日、会えたら、いいね。