今年最後のハイキングは吉井・藤岡境にある小梨山。この山への標準コースは

北の吉井からでも南の藤岡側からでも関東ふれあいの道を使っての小梨峠経由。

爺イは何れも経験しているので今日は新コースの開拓と「やまいたち」さんからの

情報で知った、峠近くの岩場のロープが摺れきれているらしいのでその取替え。

セキチューで12ミリアクリル赤白ロープを10㍍仕入れて吉井の小梨橋へ。

吉井町発行の「吉井町3」地形図を見ると、字境界線と思われる細い破線が

小梨橋脇からジグザグに伸びて小梨山から100㍍西北の90度曲りのコーナーに

達しているのでこれが狙い目。

駐車場所は荒廃した採石場跡(11.00)、

少し下って小梨橋を渡るが、去年の改修なのでピカピカの新品状態。

橋の先で沢を跨ぐ手前から、左手の崖に這い登る。ここが尾根の突端だから。

ケモノ道のような跡を辿って北に回りこみ、橋の真上からいよいよ登り始める。

崖を登り切って尾根らしき場所にくると、作業用と思われるリボンとその下に

赤い杭。杭は境界線と期待したが目標到達までに目にしたのはここだけ。

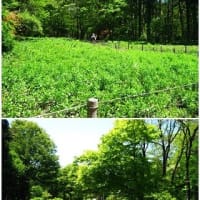

まっしぐらの登りは次第に尾根らしい形が整い、こんな具合(11.22)。

連続コブをクリヤするとやや平坦場所を経て緩やかに左に曲って大尾根に

自然に乗っかって登りにかかる。

今度は尾根が溶けたように無くなり、前面の大きな東西尾根を目指して

斜面登り。これが爺イにはキツイ。ジグザグでも誤魔化しが利かずに降参して

西側への尾根に廻りこんで登りなおし。漸く稜線に達してから今度は170㍍の

東進(12.10)。西へ下ると小梨浄水場の南に出られる。

途中に目印の倒木、

二年前にここを下った時は、こんな遊び写真が。(12.27)

目の前の467mピークからは東南に進むのでピーク乗り越えはせずに手前から

ショートカット。やがて地形図にもある487m峰からの鞍部の広場。

ここから岩で囲まれた南のトンガリへ突撃、頂上からは怪しげな岩尾根が西南へ

伸びる。(12.42)

長い登りで583m峰を目指すがここも降参、右への迂回路らしき細い踏み跡で

180度廻り切るが、距離は長いし結局は次の稜線に登るのだから労力は同じ。

途中で標石発見かと思ったら立木の残骸だった。このコースは表示物は

何も無くて楽しみが少ない。

今度は東南尾根に乗って2箇所の難所にかかる。オタつく様な岩尾根を過ぎると

見上げるような643mトンガリ(13.24)。

途中から左への巻き道があったので恐々ながら足巾一つの斜面を進む。

が、上に行かないのを訝りなが100度ほど廻って愕然、この踏み跡は谷に

向かっている。既に右の稜線とは高度差がある上に崖なので直登不能。

かつて「300山」氏からピークを巻く踏み跡は水平の獣道である場合が多く

辿っても上には行かれない、と注意されたのを思い出す。

再び元の位置に戻り休憩(13.46-14.01)、覚悟を決めて直登に挑む。

何とかクリヤして最後の難関に差しかかる。目の前の斜面を登れば峠から

小梨山への途中にある90度カーブに出るのだ。この急登は本日最大のため

アイゼン装着。時間を掛けて一歩一歩だが殆ど四つん這い状態。

気息えんえんで見覚えのある赤杭前に到着(14.30)

直ぐにその先の小梨山に向かうが蔓が蔓延る荒れた道、夏場は先が見えないかも。

頂上着(14.36-14.39)、オヤオヤG氏の小型標識があるではないか?

とんだ儲けものを見た。

爺イのは隅にひっそりだが傷み始めている。

三角点にタッチ。二等 點名・網掛 709.49m。

雑木が邪魔で展望は悪いが南の藤岡側の山塊には雪がへばり付き、所々残雪。

昼食・休憩もそこそこに帰途につく。さっきの赤杭のコーナーを左折、赤杭を

目印に一気に下る。唯一の分岐は杭のある左を選択、急降すると問題の岩場。

観察すると確かにロープは途中から切れて落ちている。岩角で擦り切れか?

まるで小説「氷壁」の様だな?と思いながら岩を越えようとしたが、アレッ

登れない。足掛かりが薄いし岩角に手が届かない。年寄りは危険なので

岩の南を迂回して戻り、ロープの付け替え作業に入る(15.20)。

ロープをセットし念の為、試しの下りと登り。具合は上々。

日暮れを心配して、あとは峠まで一目散、仏像にご挨拶して峠着(15.30)

オヤッここの道標の柱にもG氏の峠名標識。たしか亀穴峠にもあつたな。

3.1Kの林道下りを急ぐ。ヘアピンカーブで夕暮れ近い榛名連山。

途中から木材搬出用のショートカット道に入ったら雨水の為にズタズタに

削られていて搬出路としては壊滅状態。

被害は搬出路だけではなく右側の沢が氾濫したのか?林道も随所で破壊され

ている。

薄暗くなった林道下りが終って駐車場所には16.11、前半に時間が掛かり

過ぎたので序でにと思っていた西小梨山は来年となってしまった。

それでは皆様、よいお年をお迎え下さい。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

北の吉井からでも南の藤岡側からでも関東ふれあいの道を使っての小梨峠経由。

爺イは何れも経験しているので今日は新コースの開拓と「やまいたち」さんからの

情報で知った、峠近くの岩場のロープが摺れきれているらしいのでその取替え。

セキチューで12ミリアクリル赤白ロープを10㍍仕入れて吉井の小梨橋へ。

吉井町発行の「吉井町3」地形図を見ると、字境界線と思われる細い破線が

小梨橋脇からジグザグに伸びて小梨山から100㍍西北の90度曲りのコーナーに

達しているのでこれが狙い目。

駐車場所は荒廃した採石場跡(11.00)、

少し下って小梨橋を渡るが、去年の改修なのでピカピカの新品状態。

橋の先で沢を跨ぐ手前から、左手の崖に這い登る。ここが尾根の突端だから。

ケモノ道のような跡を辿って北に回りこみ、橋の真上からいよいよ登り始める。

崖を登り切って尾根らしき場所にくると、作業用と思われるリボンとその下に

赤い杭。杭は境界線と期待したが目標到達までに目にしたのはここだけ。

まっしぐらの登りは次第に尾根らしい形が整い、こんな具合(11.22)。

連続コブをクリヤするとやや平坦場所を経て緩やかに左に曲って大尾根に

自然に乗っかって登りにかかる。

今度は尾根が溶けたように無くなり、前面の大きな東西尾根を目指して

斜面登り。これが爺イにはキツイ。ジグザグでも誤魔化しが利かずに降参して

西側への尾根に廻りこんで登りなおし。漸く稜線に達してから今度は170㍍の

東進(12.10)。西へ下ると小梨浄水場の南に出られる。

途中に目印の倒木、

二年前にここを下った時は、こんな遊び写真が。(12.27)

目の前の467mピークからは東南に進むのでピーク乗り越えはせずに手前から

ショートカット。やがて地形図にもある487m峰からの鞍部の広場。

ここから岩で囲まれた南のトンガリへ突撃、頂上からは怪しげな岩尾根が西南へ

伸びる。(12.42)

長い登りで583m峰を目指すがここも降参、右への迂回路らしき細い踏み跡で

180度廻り切るが、距離は長いし結局は次の稜線に登るのだから労力は同じ。

途中で標石発見かと思ったら立木の残骸だった。このコースは表示物は

何も無くて楽しみが少ない。

今度は東南尾根に乗って2箇所の難所にかかる。オタつく様な岩尾根を過ぎると

見上げるような643mトンガリ(13.24)。

途中から左への巻き道があったので恐々ながら足巾一つの斜面を進む。

が、上に行かないのを訝りなが100度ほど廻って愕然、この踏み跡は谷に

向かっている。既に右の稜線とは高度差がある上に崖なので直登不能。

かつて「300山」氏からピークを巻く踏み跡は水平の獣道である場合が多く

辿っても上には行かれない、と注意されたのを思い出す。

再び元の位置に戻り休憩(13.46-14.01)、覚悟を決めて直登に挑む。

何とかクリヤして最後の難関に差しかかる。目の前の斜面を登れば峠から

小梨山への途中にある90度カーブに出るのだ。この急登は本日最大のため

アイゼン装着。時間を掛けて一歩一歩だが殆ど四つん這い状態。

気息えんえんで見覚えのある赤杭前に到着(14.30)

直ぐにその先の小梨山に向かうが蔓が蔓延る荒れた道、夏場は先が見えないかも。

頂上着(14.36-14.39)、オヤオヤG氏の小型標識があるではないか?

とんだ儲けものを見た。

爺イのは隅にひっそりだが傷み始めている。

三角点にタッチ。二等 點名・網掛 709.49m。

雑木が邪魔で展望は悪いが南の藤岡側の山塊には雪がへばり付き、所々残雪。

昼食・休憩もそこそこに帰途につく。さっきの赤杭のコーナーを左折、赤杭を

目印に一気に下る。唯一の分岐は杭のある左を選択、急降すると問題の岩場。

観察すると確かにロープは途中から切れて落ちている。岩角で擦り切れか?

まるで小説「氷壁」の様だな?と思いながら岩を越えようとしたが、アレッ

登れない。足掛かりが薄いし岩角に手が届かない。年寄りは危険なので

岩の南を迂回して戻り、ロープの付け替え作業に入る(15.20)。

ロープをセットし念の為、試しの下りと登り。具合は上々。

日暮れを心配して、あとは峠まで一目散、仏像にご挨拶して峠着(15.30)

オヤッここの道標の柱にもG氏の峠名標識。たしか亀穴峠にもあつたな。

3.1Kの林道下りを急ぐ。ヘアピンカーブで夕暮れ近い榛名連山。

途中から木材搬出用のショートカット道に入ったら雨水の為にズタズタに

削られていて搬出路としては壊滅状態。

被害は搬出路だけではなく右側の沢が氾濫したのか?林道も随所で破壊され

ている。

薄暗くなった林道下りが終って駐車場所には16.11、前半に時間が掛かり

過ぎたので序でにと思っていた西小梨山は来年となってしまった。

それでは皆様、よいお年をお迎え下さい。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

爺イは大タルミから8号橋へ降りてしまうので

外側の浅間とか炭窯は通過した事がありません。

高山の天文台からの道が楽なのでそっちも

好みですが林道歩きが長くて途中の見所に迫力が

ありません。

皆さん、雪道でもと゜んどん行かれているようですが

当方の冬場の遊びは専ら里山の稜線歩きとなります。

来年も元気でいたいものです。