夕刻から降雨の予報の曇り空、時折薄日はさすがこんな日は

史跡探訪と元々展望が望めない低山徘徊が適切。

先ずは暫くご無沙汰している「元助遺跡」。安中榛名駅から

r-48で東進し三連のトンネル手前の道標で細道を山手に入る。

駐車場の対面に「元助遺跡」の入口。

進路は丸太段で整備され蛇行しながら高度を上げていく。

まるで平均的な低山の登山路並み。

思ったより長く続く丸太段を過ぎると

竹藪の間を抜けて下り道。

やがて左手に豪快な岩窟、ここは岩戸観音堂跡。あと100m。

元助遺跡に到着。

石像は足場の悪い岸壁に密着しているが良く見ると全ての

石像の姿が異なっている。細かい網目にガードされているので

網目越しの個体は写真にならず集合体のみ。

後で関連施設も回るのでここは一旦終了にして裏山の「御殿山」に

登ることにした。先ず右手の落葉堆積が厚い崖を少し登って

上に見えている尾根を目指す。スニーカー履きなのでズルズルに

滑るのでやや苦戦。この山は安中アルプスの一環で安中市

東上秋間岩戸という地名から別名は「岩戸山」。

尾根に立つと右(東)から奇麗な尾根道が来ている。

進路の尾根はやや岩混じりで難しそう。

そこで異変を察する。尾根上にあった観音像が無くなっていた。

かっての姿。

付近を見ると台石はそのままで本体は落葉の上に横倒し。

尾根北側の迂回路、これで沢に下って木橋を渡り隣の尾根に

移れば一登りーーの筈だったが斜面が崩れていたので断念。

見たかったこんな頂上標識があったのに残念。

その代わりに近くの石尊山に寄ることにした。車移動で新幹線駅の

北方の登山口。この山は420段の丸太段で山頂まで一直線。

中程の巨石の上に石仏。

やがて前方が開けて傾斜が緩むが上の平地はニセ頂上。

再び長い丸太段。

漸く到着で目の前に三角点。四等で点名は「石尊山」571m

唯一残って居る頂上標識。

山頂には石宮が多く設置されているがこれらの世話は

地元の「東神社」の氏子の方々がやっておられると聞く。

現在の安中榛名駅の所にあった神社は建設事業で移転し今は

榛名駅南の池尻にある。秋間郵便局や資料館の北側。

久し振りに本日の爺イ。

昨今の事態に合わせるならこっち。

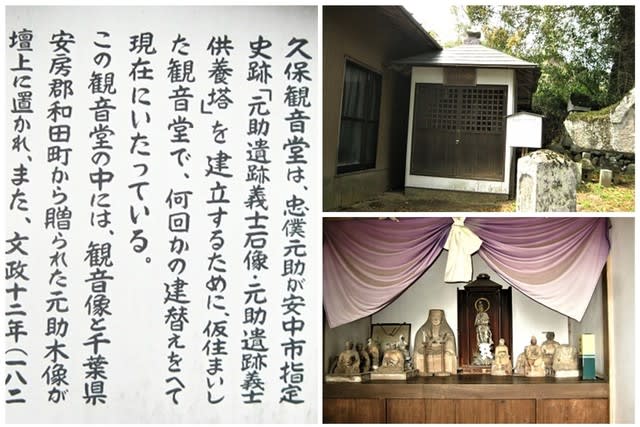

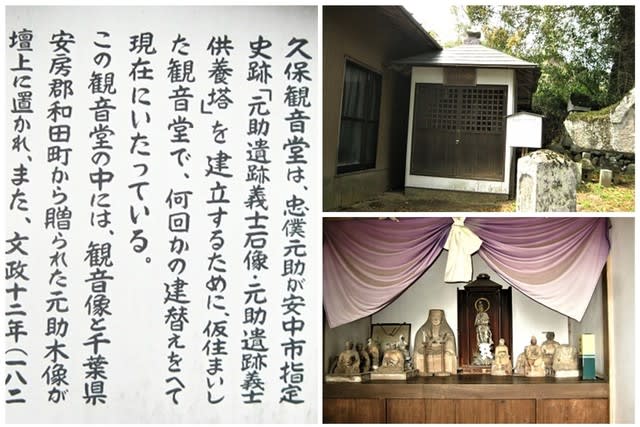

今度は元助遺跡の続きで東上秋間上久保の「久保の観音堂」へ。

新幹線駅から南に下って最初の右折道入り口に路傍駐車して

徒歩で細い道を下り小さな集落の墓地。

先ず久保の観音堂。

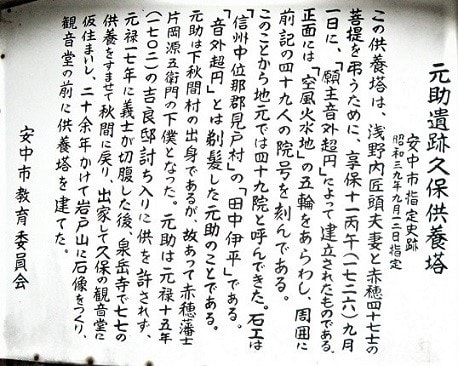

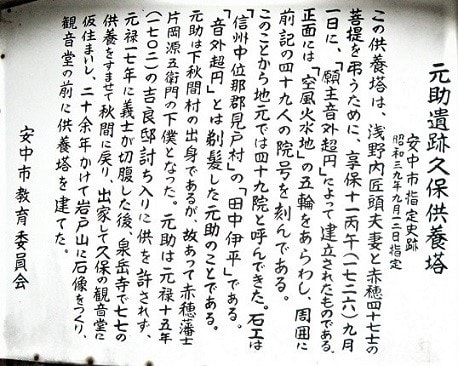

巨大な石造りの「四十九院塔」が

あり文字はかすれて見えないが赤穂義士全員の戒名が

刻字されているそうだ。勿論、元助の作と伝わる。

次は元助生誕地へ。r-215を高崎方面に戻って館地区で

多目的秋間農村公園に駐車。

すぐ傍に元助生誕地の記念物。

序に同地の「館の百体馬頭観音」見物。

舘の百体馬頭観世音

一巡して曇り空の暇つぶしを終了。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

蛇足 たそく ダソク

安中市郷土史家 中沢多計治氏稿中より

元助は上州下秋間字館の百姓三右衛門の長男に生まれた。

幼にして母を失った為め三右衛門が後妻を迎えたので、

家庭が円満に行かずついに家出して、僅かの金を懐に

伊勢参宮を志した。山田付近で路銀を使い果たして、

道行く人の情けにすがっていたのを縄張りを荒すと附

近の乞食共にいじめられていたところへ通りかかった

浅野内匠頭の代参に伊勢神宮へ来た片岡源五右衛門に

助けられ、その下僕となって赤穂に連れられ、主君大事と

奉公に励んだ。

元禄14年3月勅使下向に際して、吉良上野介義央に

辱められた浅野長矩は終に松之廊下で義央に対して

刀傷に及び長矩は即日切腹、浅野家は断絶となり、

赤穂城引渡しとなった。片岡は浪人となり、元助を

伴って江戸へ下り、吉良への復讐の期をねっらって

いたがもちろんその心中を明かさなかった。時至って

元禄15年12月13日討入りの前夜、突然片岡から解雇を

申渡された元助は悲歎のあまり自殺しようとした。

片岡もその忠心を認めて討入りのことを明らかに

したが、そのお伴は許さなかった。義士が本懐を

遂げて切腹して相果てたので、元助は泉岳寺の墓前

で泣く泣く七七の供養を行い、生まれ故郷の秋間村

に帰ってきた。元助は東上秋間字久保の観音道を

仮寓して、剃髪して道心となり、名を音外坊と改め、

諸所を巡錫して大方の喜捨を受け、その零細を蓄え

て20余年。ついに東上秋間岩戸山の霊地に、

長矩夫妻と四十七義士の石像を建立し、瓢然と

諸国巡錫に出て、二度と故郷に姿を見せなかったが

房州和田浦長香寺に足を止め、村民を済度し、

その天命を知って、黒滝不動の側に岩窟を掘って

その中に入り、自分から石蓋をおおい、

「予念ずれば火難諸災難を除け、家内安全、五福寿を

増長せしむべし」と遺言し、念仏鉦声裡に三七、

二十一日間にて入定した。時に享保17年9月30日、

享年53才であった。花園黒滝不動の幽地に入定の

箇所を選び、村民を火難より救わんとする三七、

二十一日間の最後の祈念を終え、静かに瞑目したーー

史跡探訪と元々展望が望めない低山徘徊が適切。

先ずは暫くご無沙汰している「元助遺跡」。安中榛名駅から

r-48で東進し三連のトンネル手前の道標で細道を山手に入る。

駐車場の対面に「元助遺跡」の入口。

進路は丸太段で整備され蛇行しながら高度を上げていく。

まるで平均的な低山の登山路並み。

思ったより長く続く丸太段を過ぎると

竹藪の間を抜けて下り道。

やがて左手に豪快な岩窟、ここは岩戸観音堂跡。あと100m。

元助遺跡に到着。

石像は足場の悪い岸壁に密着しているが良く見ると全ての

石像の姿が異なっている。細かい網目にガードされているので

網目越しの個体は写真にならず集合体のみ。

後で関連施設も回るのでここは一旦終了にして裏山の「御殿山」に

登ることにした。先ず右手の落葉堆積が厚い崖を少し登って

上に見えている尾根を目指す。スニーカー履きなのでズルズルに

滑るのでやや苦戦。この山は安中アルプスの一環で安中市

東上秋間岩戸という地名から別名は「岩戸山」。

尾根に立つと右(東)から奇麗な尾根道が来ている。

進路の尾根はやや岩混じりで難しそう。

そこで異変を察する。尾根上にあった観音像が無くなっていた。

かっての姿。

付近を見ると台石はそのままで本体は落葉の上に横倒し。

尾根北側の迂回路、これで沢に下って木橋を渡り隣の尾根に

移れば一登りーーの筈だったが斜面が崩れていたので断念。

見たかったこんな頂上標識があったのに残念。

その代わりに近くの石尊山に寄ることにした。車移動で新幹線駅の

北方の登山口。この山は420段の丸太段で山頂まで一直線。

中程の巨石の上に石仏。

やがて前方が開けて傾斜が緩むが上の平地はニセ頂上。

再び長い丸太段。

漸く到着で目の前に三角点。四等で点名は「石尊山」571m

唯一残って居る頂上標識。

山頂には石宮が多く設置されているがこれらの世話は

地元の「東神社」の氏子の方々がやっておられると聞く。

現在の安中榛名駅の所にあった神社は建設事業で移転し今は

榛名駅南の池尻にある。秋間郵便局や資料館の北側。

久し振りに本日の爺イ。

昨今の事態に合わせるならこっち。

今度は元助遺跡の続きで東上秋間上久保の「久保の観音堂」へ。

新幹線駅から南に下って最初の右折道入り口に路傍駐車して

徒歩で細い道を下り小さな集落の墓地。

先ず久保の観音堂。

巨大な石造りの「四十九院塔」が

あり文字はかすれて見えないが赤穂義士全員の戒名が

刻字されているそうだ。勿論、元助の作と伝わる。

次は元助生誕地へ。r-215を高崎方面に戻って館地区で

多目的秋間農村公園に駐車。

すぐ傍に元助生誕地の記念物。

序に同地の「館の百体馬頭観音」見物。

舘の百体馬頭観世音

一巡して曇り空の暇つぶしを終了。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

蛇足 たそく ダソク

安中市郷土史家 中沢多計治氏稿中より

元助は上州下秋間字館の百姓三右衛門の長男に生まれた。

幼にして母を失った為め三右衛門が後妻を迎えたので、

家庭が円満に行かずついに家出して、僅かの金を懐に

伊勢参宮を志した。山田付近で路銀を使い果たして、

道行く人の情けにすがっていたのを縄張りを荒すと附

近の乞食共にいじめられていたところへ通りかかった

浅野内匠頭の代参に伊勢神宮へ来た片岡源五右衛門に

助けられ、その下僕となって赤穂に連れられ、主君大事と

奉公に励んだ。

元禄14年3月勅使下向に際して、吉良上野介義央に

辱められた浅野長矩は終に松之廊下で義央に対して

刀傷に及び長矩は即日切腹、浅野家は断絶となり、

赤穂城引渡しとなった。片岡は浪人となり、元助を

伴って江戸へ下り、吉良への復讐の期をねっらって

いたがもちろんその心中を明かさなかった。時至って

元禄15年12月13日討入りの前夜、突然片岡から解雇を

申渡された元助は悲歎のあまり自殺しようとした。

片岡もその忠心を認めて討入りのことを明らかに

したが、そのお伴は許さなかった。義士が本懐を

遂げて切腹して相果てたので、元助は泉岳寺の墓前

で泣く泣く七七の供養を行い、生まれ故郷の秋間村

に帰ってきた。元助は東上秋間字久保の観音道を

仮寓して、剃髪して道心となり、名を音外坊と改め、

諸所を巡錫して大方の喜捨を受け、その零細を蓄え

て20余年。ついに東上秋間岩戸山の霊地に、

長矩夫妻と四十七義士の石像を建立し、瓢然と

諸国巡錫に出て、二度と故郷に姿を見せなかったが

房州和田浦長香寺に足を止め、村民を済度し、

その天命を知って、黒滝不動の側に岩窟を掘って

その中に入り、自分から石蓋をおおい、

「予念ずれば火難諸災難を除け、家内安全、五福寿を

増長せしむべし」と遺言し、念仏鉦声裡に三七、

二十一日間にて入定した。時に享保17年9月30日、

享年53才であった。花園黒滝不動の幽地に入定の

箇所を選び、村民を火難より救わんとする三七、

二十一日間の最後の祈念を終え、静かに瞑目したーー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます