予報では10mの強風となっていたが九時を過ぎても無風、おまけに

気温も高め。午前中なら天候も大丈夫と感じて気になっていた

慈眼寺に急いだ。ここは拙宅からわずかに9km程度だから渋滞が

あっても25分の距離。田町北からr-24で東進すれば一本道。

日曜とあって現地は既に賑やかだったが偶然空きができて待ち時間なし

の幸運に恵まれた。どうやら慣れた方々は少し先の墓参者駐車場に

停めるから人出の割合に東門脇の駐車場に空きができるのかも。

資料によるとこの寺の正式名称は華敷山(けふさん) 補陀落院(ふだらくいん)

慈眼寺(じげんじ)となっているが1883年に弘法大師千五十年御遠忌記念として、

高野山円通律寺栄厳和上が大門の山号額「花敷山」をは揮毫したことによって

境内には違った表示物が並立している。

下の写真のように本堂脇は「華敷山」、参道入口と山門は「花敷山。

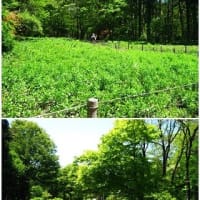

境内は子供たちから爺イの様なご老人まで満開の桜を楽しんで思い思いに

散策しているので成るべく人の顔が入らないようにしゃったーを押すのに

気を遣う。本命の枝垂れ桜のほかには池之端の白モクレンが満開、

参道側の枝垂れ桜もピンクの花で彩を添えていて最高の日よりだった。

だが帰宅後の13時過ぎに突然冷たい強風が吹き始めたので近くの

スーパー駐車場から北方面を見たらびっしりの黒雲が空の大半を覆い

榛名山の上部一帯は降雪気配の雲に覆われていてびっくり。

どうやら予報通りの寒気が6時間遅れで襲来したらしい。

慈眼寺枝垂れ桜満開

ご参考で資料から慈眼寺年表を引用

◇年 表

天平年間(729-749)奈良東大寺の良弁僧正により開創と伝わる。

(その後、約600年間資料無しで不明)

この天平年間とは現在の2025年から見ると1296年前から

1276年前に相当する。尚、この時期の第45代聖武天皇の

在位期間は724年から749年までだがこの期間は災害や疫病(天然痘)

が多発したため、聖武天皇は仏教に深く帰依し、天平13年(741年)には

国分寺建立の詔を、天平15年(743年)には東大寺盧舎那仏像の造立の

詔を出しているが一方では支配者層の朝廷貴族が文化をも指導し,大陸文化

・仏教美術の影響を受け入れた奈良時代の最盛期にあたるため、東大寺、

唐招提寺などに残るその時代の文化を天平文化と呼ぶことが多い。-

文和元年(1352) 筑紫の人、乗弘大徳により中興開山

しだれ桜、高野槙、菩提樹等植樹

明徳四年(1393) 乗弘大徳遷化

大師堂西の歴代住職墓所に墓石あり

応永年間(1394-1428)大師堂参道西側に五輪塔、

宝篋印塔群建立

天文二十二年(1553)大師堂参道東 輪廻塔建立

天正十五年(1587) 兵火のため本堂諸堂宇、宝物類悉く焼失

寛永十四年(1637) 江原源左衛門重久逆修塔建立

慶安二年 (1649) 前橋城主より寺領三十石、徳川家光公より

寺領三十石の御朱印を賜わる 二十世乗賢代

延宝元年 (1673) 隠れキリシタン墓石

(昭和初期に観音堂西へ移転)

元禄初期 (1688-)大師堂建立観音堂建立

元禄六年(1693) 観音堂前 石灯籠建立 上滝村寄進

元文元年(1736) 忠霊塔裏 地蔵尊建立 上滝村講中

明和七年(1693) 本堂前 宝篋印塔建立 三十三世良猷代

寛政元年(1789) 本堂諸堂宇焼失 三十四世良意代

文政元年(1818) 大門建立 三十六世良恵代

文政七年(1824) 芭蕉句碑建立

木の下は汁もなますもさくらかな 翁

天保十二年(1841)前鐘楼建立

(梵鐘は昭和十九年應召、五十年再鋳)

明治十六年(1883)大門山号額を高野山円通律寺栄厳和上に

より揮毫

昭和初期 高崎田町より弁天堂移転 五十世良清代

昭和五十八年(1983)本堂建立 11月27日落慶 五十二世良雄代

平成十三年(2001) 庫裡・客殿建立 五十三世良弘代

平成二十五年(2013)弁天堂台風により損壊 10月再建

平成三十年(2018)鐘楼修理再建

中興開山より 現住五十三世良弘

尚、ネット記事に創建時期を1250年前としているものが

散見するがこれは多分数十年前の記事から何のチェックもなく

引き写したもので現在では不適、冒頭に記載したように

今記事にするなら少なくとも「1300年近くの昔」とでも

書いた方が良いと思うーーと爺イが言っています。

気温も高め。午前中なら天候も大丈夫と感じて気になっていた

慈眼寺に急いだ。ここは拙宅からわずかに9km程度だから渋滞が

あっても25分の距離。田町北からr-24で東進すれば一本道。

日曜とあって現地は既に賑やかだったが偶然空きができて待ち時間なし

の幸運に恵まれた。どうやら慣れた方々は少し先の墓参者駐車場に

停めるから人出の割合に東門脇の駐車場に空きができるのかも。

資料によるとこの寺の正式名称は華敷山(けふさん) 補陀落院(ふだらくいん)

慈眼寺(じげんじ)となっているが1883年に弘法大師千五十年御遠忌記念として、

高野山円通律寺栄厳和上が大門の山号額「花敷山」をは揮毫したことによって

境内には違った表示物が並立している。

下の写真のように本堂脇は「華敷山」、参道入口と山門は「花敷山。

境内は子供たちから爺イの様なご老人まで満開の桜を楽しんで思い思いに

散策しているので成るべく人の顔が入らないようにしゃったーを押すのに

気を遣う。本命の枝垂れ桜のほかには池之端の白モクレンが満開、

参道側の枝垂れ桜もピンクの花で彩を添えていて最高の日よりだった。

だが帰宅後の13時過ぎに突然冷たい強風が吹き始めたので近くの

スーパー駐車場から北方面を見たらびっしりの黒雲が空の大半を覆い

榛名山の上部一帯は降雪気配の雲に覆われていてびっくり。

どうやら予報通りの寒気が6時間遅れで襲来したらしい。

慈眼寺枝垂れ桜満開

ご参考で資料から慈眼寺年表を引用

◇年 表

天平年間(729-749)奈良東大寺の良弁僧正により開創と伝わる。

(その後、約600年間資料無しで不明)

この天平年間とは現在の2025年から見ると1296年前から

1276年前に相当する。尚、この時期の第45代聖武天皇の

在位期間は724年から749年までだがこの期間は災害や疫病(天然痘)

が多発したため、聖武天皇は仏教に深く帰依し、天平13年(741年)には

国分寺建立の詔を、天平15年(743年)には東大寺盧舎那仏像の造立の

詔を出しているが一方では支配者層の朝廷貴族が文化をも指導し,大陸文化

・仏教美術の影響を受け入れた奈良時代の最盛期にあたるため、東大寺、

唐招提寺などに残るその時代の文化を天平文化と呼ぶことが多い。-

文和元年(1352) 筑紫の人、乗弘大徳により中興開山

しだれ桜、高野槙、菩提樹等植樹

明徳四年(1393) 乗弘大徳遷化

大師堂西の歴代住職墓所に墓石あり

応永年間(1394-1428)大師堂参道西側に五輪塔、

宝篋印塔群建立

天文二十二年(1553)大師堂参道東 輪廻塔建立

天正十五年(1587) 兵火のため本堂諸堂宇、宝物類悉く焼失

寛永十四年(1637) 江原源左衛門重久逆修塔建立

慶安二年 (1649) 前橋城主より寺領三十石、徳川家光公より

寺領三十石の御朱印を賜わる 二十世乗賢代

延宝元年 (1673) 隠れキリシタン墓石

(昭和初期に観音堂西へ移転)

元禄初期 (1688-)大師堂建立観音堂建立

元禄六年(1693) 観音堂前 石灯籠建立 上滝村寄進

元文元年(1736) 忠霊塔裏 地蔵尊建立 上滝村講中

明和七年(1693) 本堂前 宝篋印塔建立 三十三世良猷代

寛政元年(1789) 本堂諸堂宇焼失 三十四世良意代

文政元年(1818) 大門建立 三十六世良恵代

文政七年(1824) 芭蕉句碑建立

木の下は汁もなますもさくらかな 翁

天保十二年(1841)前鐘楼建立

(梵鐘は昭和十九年應召、五十年再鋳)

明治十六年(1883)大門山号額を高野山円通律寺栄厳和上に

より揮毫

昭和初期 高崎田町より弁天堂移転 五十世良清代

昭和五十八年(1983)本堂建立 11月27日落慶 五十二世良雄代

平成十三年(2001) 庫裡・客殿建立 五十三世良弘代

平成二十五年(2013)弁天堂台風により損壊 10月再建

平成三十年(2018)鐘楼修理再建

中興開山より 現住五十三世良弘

尚、ネット記事に創建時期を1250年前としているものが

散見するがこれは多分数十年前の記事から何のチェックもなく

引き写したもので現在では不適、冒頭に記載したように

今記事にするなら少なくとも「1300年近くの昔」とでも

書いた方が良いと思うーーと爺イが言っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます