今回のツアー、「晩冬の京都を歩く」で、

銀閣寺の拝観が終わって、

哲学の道を歩いて、南禅寺へ。

ツアーの中にはなかったのだけど、

途中、みかえり阿弥陀で有名な永観堂があって、

時間が十分あったので、

一緒にツアーに参加したM先生、行ったことがないというので、

拝観してきた。

ここは、紅葉でも有名。

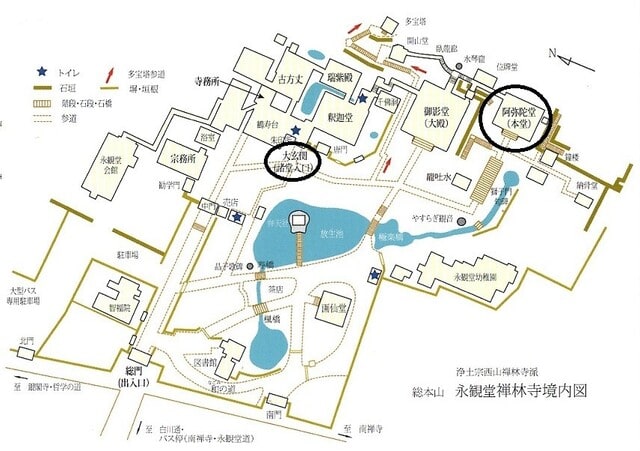

写真の大玄関から靴を脱いで、

みかえり阿弥陀像が安置されている、

阿弥陀堂へ。

如来像は正面を向くのが大原則だそう。

この像のようにエピソード(みかえり阿弥陀さま(Amitabha Looking Back, Eikando))

を反映したものは例外的に許されるのだそう。

「みかえり阿弥陀如来」を解釈すると、

自分よりおくれる者たちを待つ姿勢。

自分自身の位置をかえりみる姿勢。

愛や情けをかける姿勢。

思いやり深く周囲をみつめる姿勢。

衆生とともに正しく前へ進むためのリーダーの把握のふりむき。

「心掛けなさい」と、

何だか私に言われているよう・・・・・前にも書いたなぁ。

進歩しているかな。(・_・;)

堂内は私たち2人っきりで、

みかえり阿弥陀像をじっくり拝観できた。

見終わって、急いで、次の南禅寺へ。

「晩冬の京都を歩く」の2日目。

総門

銀閣寺垣

銀沙灘と向月台

銀閣寺も何十年ぶりだろうか・・・・・。

8代将軍足利義政により、

祖父の3代将軍足利義満の北山殿金閣(鹿苑寺)にならい、

隠栖生活を過ごすために、1482年に山荘東山殿を造営したのが

銀閣寺の始まりだそう。

義政自ら一層を心空殿(シンクウデン)、

二層を潮音閣(チョウオンカク)と命名。

正式な名称は金閣寺と同じように、

義政の法号の慈照院にちなんで、東山慈照寺。

観音菩薩が祀られているようで、

観音殿とも呼ぶらしい。

銀閣寺は、金閣寺と対照的に質素な美を追求。

しかし、当初、銀箔を施す計画があったそう。

完成を迎えることなく、木のままの姿が残された。

銀閣寺の庭園は枯山水や苔庭を用いて、

静寂で自然と調和したデザインが特徴で、

義政が求めた「内面の豊かさ」や

「静けさ」を象徴していると。

義政は、義満のように政治的な成功を追い求めるのではなく、

茶道や書道、庭園作庭といった

文化的活動に重きを置いた人だったよう。

対照的な歴史的建造物を同時に観れてよかった。

京都御所に散歩に行って、

宿の隣に護王神社があるのに気付いて、

そこに寄って戻った。

護王神社は、はじめ神護寺の境内に

和気清麻呂公の霊社として祀られていて、

明治19年に、明治天皇の勅命で

今のところへ移ったのだそう。

猪の鼻をなでると幸せが訪れるという手水舎

雌雄の狛猪

清麻呂公が都から宇佐に向かう途中災難に遭い、

その際300頭の猪が現れて、公を護ったことが、

日本書紀に記されていることから、

護王神社のシンボルになったのだそう。

足腰の健康にご利益がある神社で、

お守り買っておけばよかったと。

歩き過ぎて、いまだに足の調子が悪い。

私学共済の「晩冬の京都を歩く」の旅、

初日の二寺目、神護寺へ。

金閣寺から高雄までバスで。

バス降りて、アップダウンの起伏の激しい雪道を、

歩くこと30分・・・・・しんどかった

清滝川を臨む○で囲んだ所から、

厄除けのかわら投げをしてきた・・・なかなか飛ばないものだ。

厄除けどころか、厄が舞い戻ってきそうな投げ方。

この後、5時前には宿へ。

寒波到来の8日から二泊三日で、

私学共済の「晩冬の京都を歩く」というツアーで京都に。

新幹線が大幅に遅れ、

初日と2日目は雪の中の観光だった。

京都に着いて、錦鶴(きんかく)で昼食を摂って、金閣寺へ。

京都はあまり雪が積もらないようで、

雪の積もった金閣寺を見られるのは幸運なのだそう。

そのせいか、ルートを金閣寺に変えた人が多く、

チケットを買うのに、寺の外の歩道まで

長い列ができていた。

私たちはそれを横目に、団体通路から入場したけど、

中に入ったら、人でいっぱい。

順繰りに前に出て、写真に納めた。

元は西園寺家の別荘で、

足利義満が譲り受け、舎利殿(金閣)を中心に、

北山殿(全体をこう呼ぶらしい)を造り、

政治・文化の中心で、

天皇や明からの使者を迎える場として使われ、

義満の死後、遺言により寺院となったのだそう。

夢窓国師を開山とし、義満の法号鹿苑院殿から二字をとって

正式名は「北山鹿苑禪寺」。

仏舎利が納められている金閣三層

岩屋観音像と四天王像が安置されている金閣二層

金閣一層には足利義満の像が安置されているのだそう。

金閣の各層のこと、初めて知った。

この写真と層の写真はパンフレットより

朱印所、行列ができていて、断念した。

しかし、入場時、パンフレットと一緒に、

このお札をいただいた。

何十年ぶりかの金閣寺、

記憶も薄れかけていたところ、

京都に住んでいても、滅多に見れないという、

雪の金閣寺が見れて、本当に良かった。