彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救った

と伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時

代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと

)と兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:3月17日】

春の雨予測し難し梅を待つ ![]()

高山 宇(赤鬼)

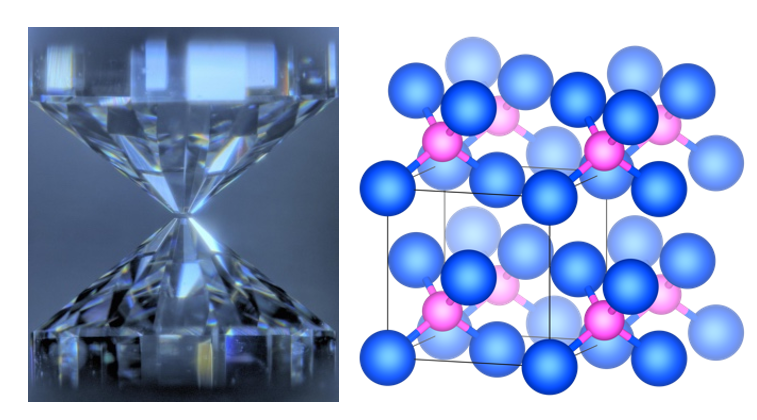

地球深部の環境を実現するダイヤモンドアンビルセル装置(左)と

高圧高温下で合成された鉄-ヘリウム化合物(fcc FeHe0.25)の結晶構造(右)

✳️ ヘリウム化合物「ヘリウム化鉄」の合成に成功

高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ることを発見

2月28日、東京大学らの研究グループは、大型放射光施設SPringのX

線と北海道大学の同位体顕微鏡を利用して、高圧下でヘリウムが鉄と

化合物を作ることを発見。また、理論計算により、鉄-ヘリウム化合

物の結晶構造(図1)、磁性、結合状態などが明らかにされた。

一般にヘリウムなどの貴ガスは化学反応をほとんど起こさないとされ

ている。特に、貴ガスの代表格であるヘリウムの化合物はほとんど知

られていない。しかし今回、SPring-8の高輝度X線を利用し、5万気圧

と1000ケルビン以上の高圧高温下で鉄とヘリウムの化学反応を調べた

ところ、鉄原子の隙間にヘリウムが入った結果、鉄の格子体積が大き

く膨張することがわかつた。また、北海道大学の同位体顕微鏡で、鉄

中に実際にヘリウムが含まれていることが確認された。今回得られた

鉄中のヘリウムの存在量は最大で重量で3.3%(およそ鉄2原子に対し

ヘリウム1原子)にもなる。高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ること

は、地球形成時に大量のヘリウム(特に3He)が金属コアに取り込ま

れた可能性を示す。ハワイをはじめとするホットスポットと呼ばれる

火山で特異なヘリウムの同位体比(高い3He/4He比)が観測されるこ

とから、マントル深部には脱ガスを経験していない始原的な物質が存

在するとされてきたが、今回の研究成果は、そのような3Heはコア由

来である可能性が高いことを示す。

【結果】

本研究では、大型放射光施設SPring-8のビームラインBL10XUにおい

てX線回折測定をしながら、レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセ

ル装を使って、鉄とヘリウムを試料とした高圧高温実験を行った。

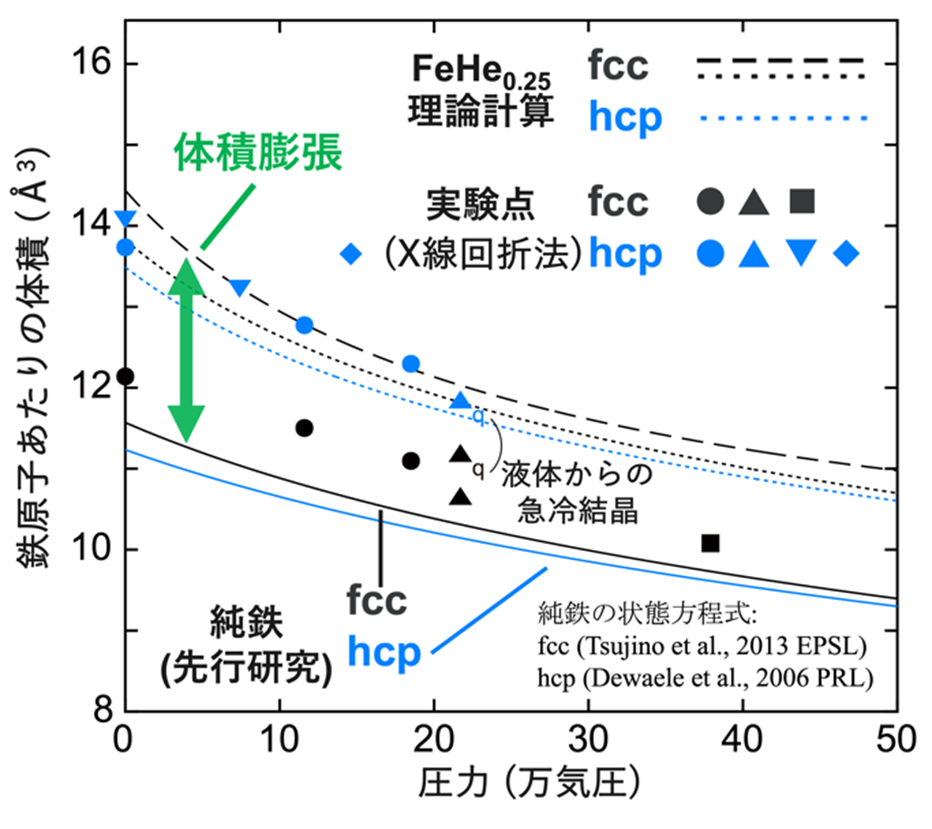

高圧下で加熱する前は固体の純鉄とヘリウムのみが確認されたが、加

熱中および加熱後の鉄の結晶格子体積は純鉄と比較して4~30%膨張し

ていることがわかった。これはヘリウム原子が鉄原子の間に侵入し、

鉄と鉄の原子間距離を広げたことによる(つまり、鉄-ヘリウム化合物

が形成された)と考えられる。鉄の体積膨張は面心立方構造(fcc)

(図1)、六方最密充填構造(hcp)の両方について観察された。体積

膨張から見積もられた鉄中のヘリウム量はFeHe0.05からFeHe0.48(重

量で0.4から3.3%)でした(図2)。さらに、高圧下で合成された鉄-

ヘリウム化合物が、fcc、hcp構造相共に、常圧常温に回収できること

も確認された。

図2:本研究で見られた鉄-ヘリウム化合物の体積と純鉄の体積の比較

実験点と実線との差が鉄格子の体積膨張を表している(青色がhcp構

造、黒色がfcc構造の結果を示す)。

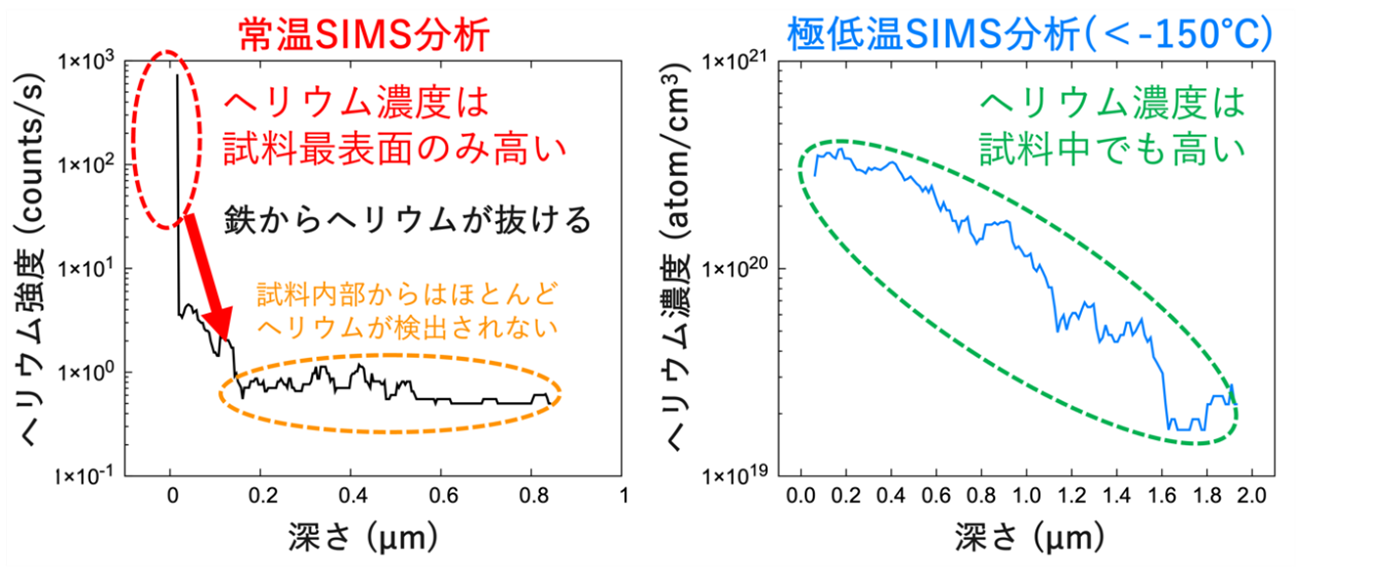

そして、回収した試料につき、北海道大学の同位体顕微鏡を用いた、

二次イオン質量分析法によるヘリウムの定量分析を行った。初めに試

料温度を制御しない条件で分析したところ、試料の表面から強いヘリ

ウムの信号が見られましたが、試料内部においてはヘリウムの信号が

ほとんどなかった(図3左)。これはイオンビームが照射され、試料

温度が上昇したことにより、鉄からヘリウムが抜けてしまったこと

を示唆す。一方、液体窒素を用いた極低温下での分析では、鉄からヘ

リウムが抜けることなく、ヘリウムの定量分析に成功した(図3右)。

このように、高圧下におけるX線回折測定、回収試料の二次イオン質

量分析法によるヘリウムの直接分析の両方で、鉄-ヘリウム化合物の

合成が確認できました。本研究ではさらに理論計算により、鉄-ヘリウ

ム化合物の結晶構造(ヘリウムの位置)、安定性、磁性などを調べ、

実験をサポートする結果を得た。

図3:二次イオン質量分析法(SIMS)で測定された、回収された鉄-ヘ

リウム化合物のヘリウムの深さ方向の分布。(左)常温(温度制御な

し)(右)極低温下でのSIMS分析結果。温度制御なしの場合、分析中

に試料温度が上がり、鉄-ヘリウム化合物からヘリウムが抜けてしま

う。一方、極低温下ではヘリウムが抜けずに定量分析できることが分

かった。

【展望】

海洋島玄武岩の高いヘリウム同位体比の起源を解明することは、地球

の形成過程やマグマオーシャンの実態、その後の地球史を通じたマン

トルの進化を理解する鍵となります。今回の成果は、3Heがマントル

深部ではなくコアに由来することを示唆。この議論をさらに進めるに

は、コアにヘリウムが取り込まれるまでの具体的なプロセスを明らか

にする必要がある。原始の地球は、水素とヘリウムを主成分とする原

始太陽系円盤ガス(ネブラガス)の中で成長していったと考えられる。

当時地球を覆っていたマグマオーシャンは、周囲のネブラガスから水

素とヘリウムを受け取り、マグマオーシャン中を落下する金属鉄がそ

れらを取り込んだと考えるのが一般的。この場合、ヘリウムがマグマ

と金属鉄のどちらにどれだけ選択的に入るのかが重要です。

Bouhifd et al.(2013)は、金属鉄へほとんど分配されないと議論してい

るが、上記のようにこれは分析上の問題である可能性がある。今後、

コア中のヘリウムについて定量的な議論を行うために、金属鉄-マグマ

間のヘリウムの振る舞い(分配)を、極低温下におけるヘリウムの定

量分析に基づき決定することを計画する。

【掲載誌】

Physical Review Letters:10.1103/PhysRevLett.134.084101

題目:Formation of iron-helium compounds under high pressure

-----------------------------------------------------------------------------

✳️ 電極の空隙制御で

リチウム空気電池の出力電流が10倍

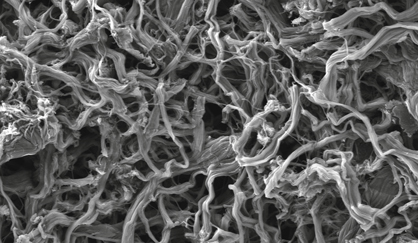

3月11日、NIMSは、成蹊大学との共同研究により、次世代型電池と

して注目されているリチウム空気電池の高出力化に成功した。カーボ

ンナノチューブからなる高空隙な電極開発により、出力電流が10倍向

上した。

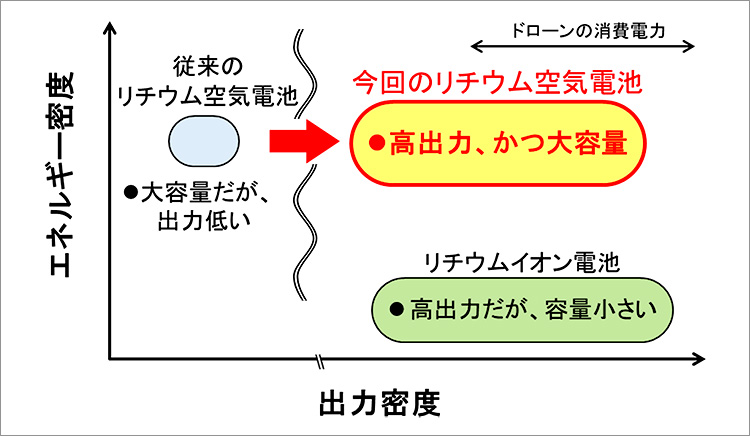

本研究で開発したリチウム空気電池は、リチウムイオン電池と比べて

エネルギー密度が極めて高いだけでなく、出力特性も大幅に向上され

る。これにより小型ドローンのホバリングに必要な電力を供給できる

ようになり、航続時間の大幅な向上が期待される。この研究成果は、

2月9日にJournal of Power Sources誌のオンライン版に掲載された。

【要点】

⓵空気電極として高多孔質カーボンナノチューブシートを開発

⓶低粘度のアミド系電解液により、内部抵抗が低減

⓷これまでにない高出力(447W kg−1)のリチウムエア電池)が実演された。

④ドローンホバリングに特化した高エネルギーと高出力が実証された。

図: 電池のエネルギー密度と出力密度の関係

【概要】リチウム空気電池(LAB)は、高エネルギー密度の電池貯蔵を

開発しているが、低レート機能では実用化が制限されている。この研

究は、高多孔質カーボンナノチューブ(CNT)空気電極と低粘度のアミ

ドベースの電解質を統合することにより、LABのパワーを向上させる

革新的なアプローチを示す。CNT空気電極は表面積が大きいため、高

速放電が可能となり、電極の空隙率を大きくすると、高速放電を持続

可能にする。1 M 硝酸リチウム (LiNO3)テトラエチレングリコールジ

メチルエーテル(TEG)溶媒に基づく一般的なLAB電解質の6分の1の粘

度を持つN、N-ジメチルアセトアミド(DMA)に溶解すると、酸素輸送

が促進されるためカソード抵抗が半分に減少し、4.0mAcm−2のこれ

までにない高電流密度放電が可能になる。4.6 mAh cm−2の容量を提

供する乾燥した空気、つまり約21%の酸素雰囲気下で。電解質溶媒の

蒸発を抑制したセルアセンブリにより総重量に対するエネルギーの

447 Wh kg−1を提供セルの出力密度447 W kg−1の高出力充電式LAB

セルを作製した。これは、ドローンのホバリングに特化した高出力の

LABの放電-充電サイクルの最初のケースを表す。この研究で実証さ

れた高出力、高エネルギー密度のLABは、超軽量の航空機用バッテリ

ーの開発に道を開くものです。

【掲載論文】

題目 : Highly porous carbon nanotube air-electrode combined with

low-viscosity amide-based electrolyte enabling high-power, high-

energy lithium-air batteries

雑誌 : Journal of Power Sources 掲載日時 : 2025年2月9日

DOI : 10.1016/j.jpowsour.2025.23642

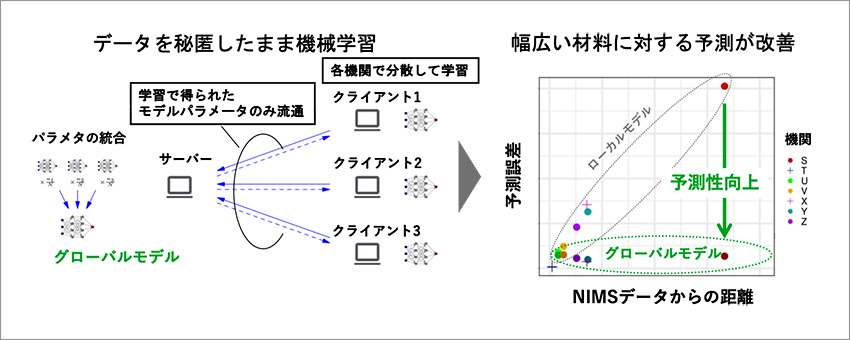

図: 各機関で分散学習を行い、データを秘匿したまま統合して

耐熱材料の寿命予測精度を向上

✳️ データを隠したまま機械学習モデルを構築

6社2国研の産学データ連携で幅広い耐熱材料の長期耐久性を予測

3月13日、NIMSは、株式会社IHI、川崎重工業株式会社、関西電力株

式会社、株式会社神戸製鋼所、電源開発株式会社、国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構、三菱重工業株式会社、株式会社Elixと共同

で、各機関のデータを秘匿した状態で機械学習を実施し、幅広い種類

の耐熱鉄鋼材料の長期耐久性を予測するモデルを開発した。本研究成

果は、2025年2月6日付で「鉄と鋼」誌にてweb先行公開。

【掲載論文】

題目 : クリープ破断時間および高温引張強度予測モデルの連合学習

雑誌 : 鉄と鋼 掲載日時 : 2025年2月6日

DOI : 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2024-12

『Simon And Garfunkel - Fav5 Hits』

『Simon And Garfunkel - Fav5 Hits』

「サウンド・オブ・サイレンス」(原題はThe Sound of Silence)の

楽曲で。オリジナルは1964年に発表されたデビュー・アルバム『水曜

の朝、午前3時』に収録され、1966年にビルボード誌で2週に渡り週間

ランキング第1位を獲得、1967年の映画『卒業』に挿入曲に使用され

た。映画は京都で見たが、挿入歌にも強烈な印象を受け、彼らの曲も

聞き続けていたものの、バンドを結成して歌うことはなかった。

尚、映画テーマした大塚博堂の『ダスティン・ホフマンになれなかっ

たよ』も初恋の思い出の曲を挿入しておこう。

● 今日の言葉:もうすぐ関西万博、⛑️大丈夫?!

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます