彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜(か

ぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-

【季語と短歌:7月5日 】

夏帽子サングラスして期日前 ![]()

高山 宇(盛鬼)

🟡 日本発Z革命 ⓰

気候変動禍ゼロ・再エネ・人工燃料・超資源回収

1️⃣特開2023-137477 液体金属対流装置、海水淡水化システム及び海水

淡水化方法 国立大学法人東京工業大学

要約:海水から有価資源の分離回収をも行うための液体金属対流装置、

海水淡水化システム及び海水淡水化方法を提供する。液体金属対流装置

1は、液体金属対流ループを構成し、冷媒として液体錫を収容して矢印

に示すごとく対流循環させるようにする。液体金属対流装置1は、高温

配管11、低温配管12、海水接触室13、低温配管12の第1の場所

に設けられたアルカリ金属分離回収ユニット14、低温配管12の第2

の場所に設けられた重金属分離回収ユニット15及び高温配管11の第

3の場所に設けられたガス成分高温脱離ユニット16よりなる。海水接

触室13の両端に高温配管11、低温配管12がループ状に接続されて

いる。高温配管11は少なくとも下部の一方側において、太陽光を直接

受けると共にパラボラ・ディッシュ型コレクタ2によって太陽熱を集め

て加熱される。

【選択図】 図1

図1 本発明に係る海水淡水化システムの実施の形態を示す図

【符号の説明】1:液体金属対流装置 11:高温配管 12:低温配管

13:海水接触室 14:アルカリ金属分離回収ユニット 15:重金属

分離回収ユニット 16:ガス成分高温脱離ユニット 2:パラボラ・デ

ィッシュ型コレクタ 3:海水タンク 3a:海水供給ポンプ 4:淡水タ

ンク 5:熱交換器

発明の効果: 本発明によれば、海水の淡水化と同時に、高濃度塩水の

排出を抑えて海水に含まれ資源の回収を行うことができる。

特許請求範囲:

【請求項1】 上方が大気開放された海水接触室と、 前記海水接触室の

両端に接続された配管と を具備し、前記海水接触室と前記配管とが冷

媒としての液体金属を収容して該液体金属を対流させるための液体金属

対流ループを構成し さらに、前記海水接触室の下流側の前記配管の第

1の場所に前記液体金属に溶解したアルカリ金属を分離回収するための

アルカリ金属分離回収ユニットを具備する液体金属対流装置。

【請求項2】 さらに、前記海水接触室の下流側の前記配管の第2の場

所に前記液体金属に溶解した重金属を分離回収するための重金属分離回

収ユニットを具備する請求項1に記載の液体金属対流装置。

【請求項3】さらに、前記海水接触室の上流側の前記配管の第3の場所

に前記液体金属に溶解したガス成分を分離回収するためのガス成分高温

脱離ユニットを具備する請求項1に記載の液体金属対流装置。

【請求項4】前記アルカリ金属分離回収ユニットは前記アルカリ金属の

塩化物又は酸化物の生成反応式のギブズ自由生成エネルギーに従い前記

配管の所定位置に析出された前記塩化物又は酸化物を分離回収する請求

項1に記載の液体金属対流装置。

【請求項5】前記重金属分離回収ユニットは前記重金属の溶解度に従い

前記配管の所定位置に析出された前記重金属を分離回収する請求項2に

記載の液体金属対流装置。

【請求項6】前記海水接触室内の前記液体金属に海水を噴霧させ、該海

水が前記液体金属に直接接触するようにした請求項1~5のいずれかに

記載の液体金属対流装置。

【請求項7】請求項1に記載の液体金属対流装置と、前記配管の少なく

とも下方側の一部を加熱するための加熱手段とを具備する海水淡水化シ

ステム。

【請求項8】前記加熱手段は太陽熱を集熱するためのコレクタである請

求項7に記載の海水淡水化システム。

【請求項9】 さらに、前記海水接触室に前記海水を供給するための海

水供給手段と、前記海水噴霧室から淡水を回収するための淡水タンクと

を具備する請求項7に記載の海水淡水化システム。

【請求項10】さらに、海水供給手段からの前記海水と前記淡水タンク

への前記淡水との熱交換を行うための熱交換器を具備する請求項9に記

載の海水淡化システム。

【請求項11】液体金属をループ状に収容する段階と、前記液体金属を

部分的に加熱させて前記液体金属を自然対流させる段階と、前記自然対

流された液体金属に海水を直接接触させて淡水を蒸発させると共に、前

記液体金属に前記海水のアルカリ金属、重金属及びガス成分を溶解させ

る海水接触段階と、前記液体金属に溶解した前記アルカリ金属、重金属、

ガス成分の少なくとも1つを回収する有価資源回収段階とを具備する海

水淡水化方法。

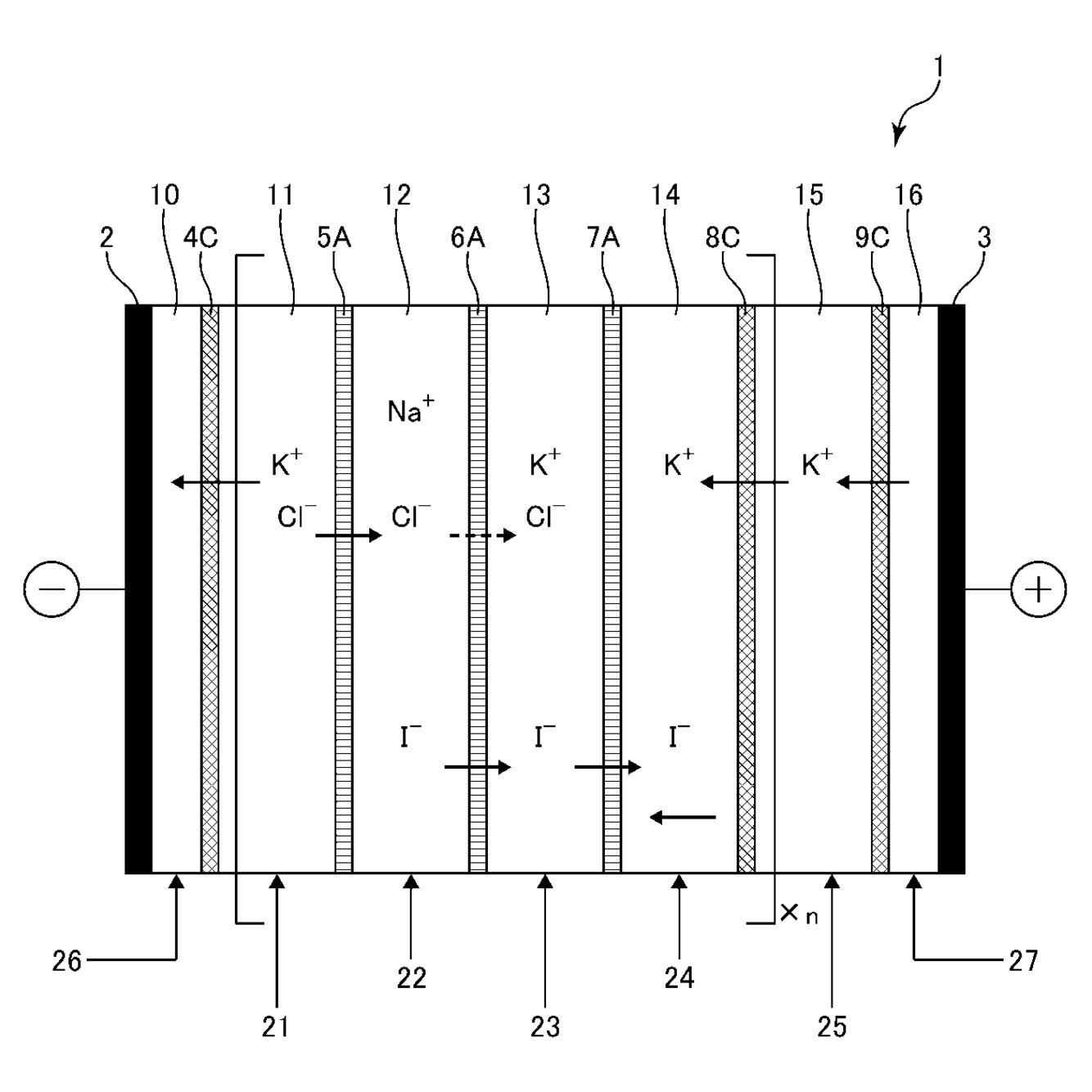

2️⃣ 特許第7284356号 陰イオンの分離方法 東邦アーステック

要約:有用な陰イオンの取得収率を向上させることができる陰イオンの

分離方法を提供すること。有用な陰イオンを含む原料液から、電気透析

法により陰イオンを製品液中に分離濃縮する陰イオンの分離方法であっ

て、電気透析法として、副原料室、第1の陰イオン交換膜、原料室兼副

塩室、第2の陰イオン交換膜、中間室、第3の陰イオン交換膜、製品室

、陽イオン交換膜までの4室4膜を一組として繰り返し配置される電気

透析槽を用い、原料室兼副塩室には、中間室を通過させた液もしくは、

中間室を通過させた液に原料液を加えた液を通過させ、中間室には、原

料液、もしくは希釈した製品液を通過させることを特徴とする陰イオン

の分離方法。

図1陰イオンの分離方法において用いる電気透析槽の構成例を示す模式図

発明の効果:本発明によれば、有用な陰イオンの取得収率を向上させ

ることができる陰イオンの分離方法を提供することができる。

特許請求の範囲:

【請求項1】 有用な陰イオンを含む原料液から前記有用な陰イオンを

製品液中に分離濃縮し、前記製品液中で、前記有用な陰イオンおよび対

となる陽イオンから、塩もしくは酸を合成する電気透析法であり、

前記製品液中で前記有用な陰イオンと対となる陽イオンは、当該対と

なる陽イオンを含む副原料室液から供給されるものであり、

前記電気透析法として、前記副原料室液が通過する副原料室、第1の

陰イオン交換膜、原料室、第2の陰イオン交換膜、中間室、第3の陰イ

オン交換膜、製品室、陽イオン交換膜までの4室4膜を一組として繰り

返し配置される電気透析槽を用いることを特徴とする陰イオンの分離方法。

【請求項2】 前記副原料室には、前記副原料室液を通過させ、 前記原

料室には、前記中間室を通過させた液もしくは、前記中間室を通過させ

た液に前記原料液を加えた液を通過させ、

前記中間室には、前記原料液、もしくは希釈した前記製品液を通過させ、

前記製品室には、前記製品液を希釈した液を通過させる、請求項1に

記載の陰イオンの分離方法。

【請求項3】 前記原料室の浸透圧が、常に、前記中間室及び前記副原

料室の浸透圧よりも高く保持されるように、前記電気透析槽の運転を行

う、請求項1又は2に記載の陰イオンの分離方法。

【請求項4】 前記副原料室を有する前記電気透析槽において、正極室

と接する室と、負極室と接する室が同じ室であり、両電極室に接する室

が前記副原料室である請求項1又は2に記載の陰イオンの分離方法。

【請求項5】前記有用な陰イオンを含む前記原料液が、液晶画面偏光膜

製造時に発生する廃液であり、前記有用な陰イオンが、ヨウ化物イオン

である、請求項1又は2に記載の陰イオンの分離方法。

3️⃣特開平8-197049ミネラル成分の回収方法

要約:尿105はpH調整器101でpHをアルカリ性に調整されるの

で、それに含まれる二価イオンがリン酸塩を作り沈澱物となる。この沈

澱物は固液分離器102で分離される。その後、電気透析部103での処

理により電気透析部103から一価イオンを含む濃縮液108が排出さ

れ、温度差晶析部104に導かれる。90℃のタンク109にて濃縮さ

れ析出した塩化ナトリウムはフィルタ110で分離される。濃縮液10

8は、更にタンク111に供給され20℃に冷やされ、塩化カリウムを

析出させる。析出した塩化カリウムは、フィルタ112で除去される。

効果:尿に含まれる人間に有用なミネラル成分である塩化ナトリウム

を高効率かつ高純度に回収できる。

4️⃣特開2024-12760 金属回収システム及び金属回収方法 本田技研工業

株式会社

図1 実施形態に係る金属回収システムの構成

符号の説明: 1…金属回収システム、2…ポンプ、3…逆浸透膜、4…

淡水化装置、5…金属イオン交換膜、5a、5b…電極、6…金属回収

装置、7…流量センサ、8…温度センサ、9…第1濃度センサ、10…

第2濃度センサ、11…還流路、12…排水路、13…制御弁、14…

淡水貯蔵槽、15…回収液貯蔵槽、16…メッシュフィルタ、17…取

水管、18…流入管、19…連絡管、20…排液管、30…制御装置、

31…プロセッサ、32…メモリ、33…ポンプ制御部、34…交換膜

制御部、35…弁制御部、40…オペレータ端末

発明の効果:本発明によれば、回収対象となる特定金属のイオンを含む

海水等の処理対象液から、効率的に上記特定金属を回収すると共に、処

理対象液の淡水化も行うことができる。

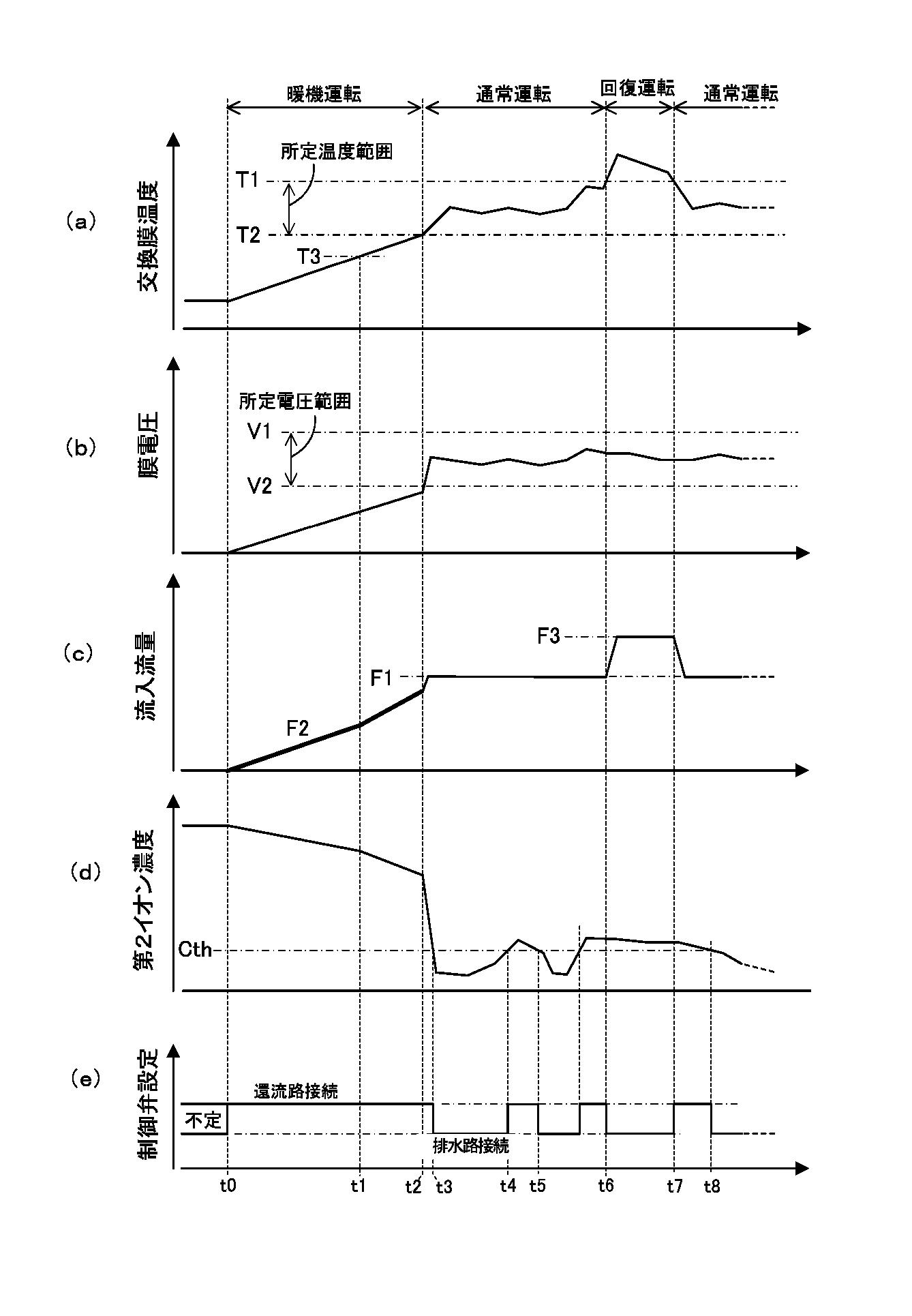

図2金属回収システムの動作の一例を示す図

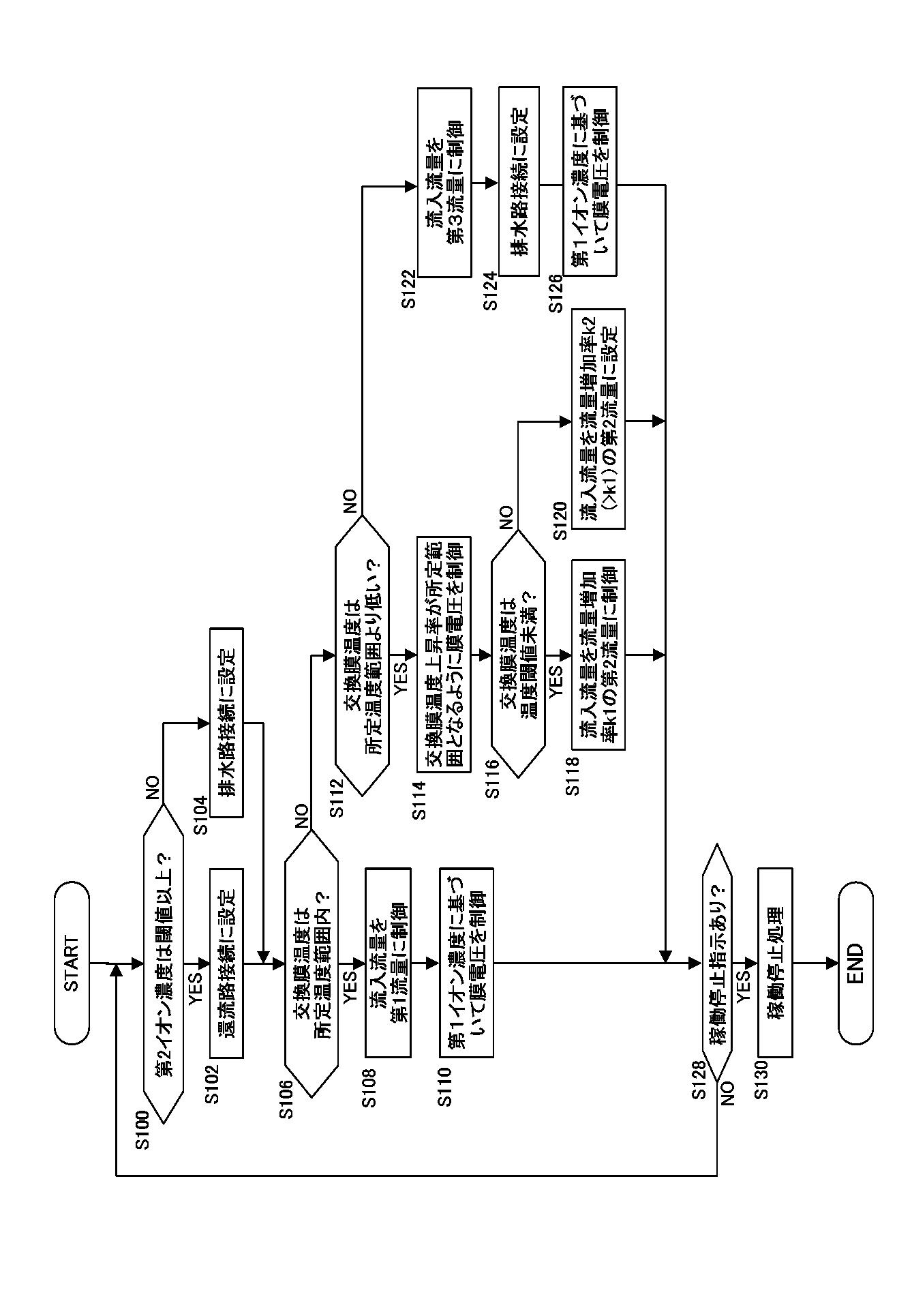

図3 金属回収システムが実行する金属回収方法の処理の手順を示す

フロー図

発明を実施するための形態: 以下、図面を参照して本発明の実施形態

について説明する。

1.金属回収システムの構成:図1は、本発明の一実施形態に係る金

属回収システム1の構成を示す図である。金属回収システム1は、処理

対象液から淡水を得ると共に、回収対象である特定金属の金属イオンを

処理対象液から回収する。本実施形態では、例えば、処理対象液は、海

Sから取水された海水であり、回収対象である特定金属はリチウム(Li

)である。

金属回収システム1は、処理対象液を加圧して送り出すポンプ2と、ポ

ンプ2で加圧した処理対象液から逆浸透膜3により淡水を得る淡水化装

置4(?)と、処理対象液のうち淡水化装置4から排される排水液であ

る第1排液から、回収対象とする特定金属の金属イオンを金属イオン交

換膜5を用いて回収する金属回収装置6と、を有する。

淡水化装置4は、従来技術(例えば、上述の特許文献2に記載の技術▶️

特許第5974386号)に従って、公知の逆浸透膜3を用いて処理対象液か

ら淡水を得る。また、金属回収装置6は、従来技術(例えば、上述の特

許文献1に記載の技術)に従い、公知の金属イオン交換膜5に設けられ

た電極5a、5bに通電することにより当該金属イオン交換膜5に電界

を印加して、処理対象液から金属イオンを回収する。本実施形態では、

金属イオン交換膜5は、リチウムイオンを回収するリチウムイオン交換

膜である。

例えば、淡水化装置4において処理対象液から得られた淡水は、淡水貯

蔵槽14に貯蔵され、金属回収装置6により回収された金属イオンを含

む回収液は、回収液貯蔵槽15に貯蔵される。回収液貯蔵槽15に貯蔵

された回収液に含まれる金属イオンは、従来技術に従い、後処理工程に

おいて金属化合物や単体金属として取り出される。

金属属回収システム1は、また、ポンプ2から淡水化装置4へ流入する

処理対象液の流入流量を検知する流量センサ7と、金属イオン交換膜5

の温度である交換膜温度を検出する温度センサ8と、第1排液における

上記特定金属の金属イオン濃度である第1イオン濃度を検出する第1濃

度センサ9と、を備える。金属回収システム1は、また、淡水化装置4

から排される第1排液のうち金属回収装置6を通って当該金属回収装置

6から排される排水液である第2排液の、上記特定金属の金属イオン濃

度である第2イオン濃度を検出する第2濃度センサ10を備える。

金属回収システム1は、また、第2排液をポンプ2の吸込口に還流する

還流路11と、第2排液を海Sへ戻す排水路12と、第2排液を還流路

11へ流入させるか又は排水路12へ流入させるかを制御する制御弁

13と、を備える。制御弁13は、例えば、アクチュエータを備えて流

路切替を行う電磁弁である。

図1において、海Sからの海水は、取水管17に挿入されたメッシュフ

ィルタ16により異物が除去され、処理対象液としてポンプ2の吸込口

に流入する。ポンプ2は、処理対象液を加圧して吐出口から出力し、加

圧された処理対象液を流入管18を介して淡水化装置4へ流入させる。

淡水化装置4から排される第1排液は連絡管19を介して金属回収装置

6へ流入する。金属回収装置6から排される第2排液は、排液管20を

通って制御弁13に流入し、還流路11又は排水路12を通って、ポン

プ2の吸込口に還流されるか、又は海Sへ戻される。還流路11及び排

水路12は、具体的には、取水管17等と同様の、パイプまたはチュー

ブで構成される管路である。

ここで、淡水化装置4と金属回収装置6とは、上記のように連絡管19

により直列に接続されているので、1台のポンプ2の通電を制御するこ

とにより、淡水化装置4への処理対象液の流入流量を制御することがで

きると共に、淡水化装置4から金属回収装置6へ流入する第1排液の流

量も制御することができる。

金属属回収システム1は、更に、金属回収装置6の金属イオン交換膜5

に電界を印加するための電極5a、5bへの通電制御、ポンプ2への通

電制御、及び制御弁13の流路切替制御を行う制御装置30を備える。

上記の構成を有する金属回収システム1では、淡水化装置4により処理

対象液から淡水を抽出し、当該淡水が抽出されて単位体積当たりの金属

イオンの含有量が豊富となった、淡水化装置4からの排液である第1排

液を、金属回収装置6に流入させる。このため、金属回収装置6では、

回収対象の金属を第1排液から効率的に回収することができる。その結

果、金属回収システム1では、処理対象液の淡水化と、処理対象液から

の効率的な金属回収とを同時に実現することができる。

【0022】

2.制御装置:次に、金属回収システム1を構成する制御装置30に

ついて説明する。

図1を参照し、制御装置30は、金属回収システム1のオペレータが

操作するオペレータ端末40と接続されている。オペレータ端末40は

、例えば、タッチパネルを備える。オペレータ端末40は、オペレータ

から入力される金属回収システム1についての稼働開始指示や稼働停止

指示等の動作指示を制御装置30へ入力する。オペレータ端末40は、

制御装置30からの指示により金属回収システム1の動作状態(例えば

、流量センサ7等の各センサのセンサデータや、制御弁13の状態など

)を示す監視画面を表示してもよい。

制御装置30は、プロセッサ31と、メモリ32と、を備える。メモリ

32は、例えば、揮発性及び又は不揮発性の半導体メモリ、及び又はハ

ードディスク装置等により構成される。

プロセッサ31は、例えば、CPU等を備えるコンピュータである。

プロセッサ31は、プログラムが書き込まれたROM、データの一時記

憶のためのRAM等を有する構成であってもよい。そして、プロセッサ

31は、機能要素又は機能ユニットとして、ポンプ制御部33と、交換

膜制御部34と、弁制御部35と、を備える。

ポンプ制御部33は、ポンプ2への通電を制御する。また、交換膜制御

部34は、金属イオン交換膜5に電界を印加する電極5a、5bへの通

電を制御する。弁制御部35は、制御弁13を制御して、第2排液の流

路を排水路12又は還流路11に切り替える。

プロセッサ31が備えるこれらの機能要素は、例えば、コンピュータで

あるプロセッサ31が、メモリ32に保存されたプログラムを実行する

ことにより実現される。なお、プログラムは、コンピュータ読み取り可

能な任意の記憶媒体に記憶させておくことができる。これに代えて、プ

ロセッサ31が備える上記機能要素の全部又は一部を、それぞれ一つ以

上の電子回路部品を含むハードウェアにより構成することもできる。

制御装置30の動作は、暖機運転と、通常運転と、回復運転と、に分け

られる。暖機運転は、金属回収システム1の稼働開始から、温度センサ

8により取得される交換膜温度が予め定められた所定の動作温度範囲

(以下、所定温度範囲ともいう)に達するまでの、暖機期間における動

作である。通常運転は、交換膜温度が上記所定温度範囲まで上昇した状

態である定格運転状態における動作である。また、回復運転とは、交換

膜温度が所定温度範囲を超えて上昇した異常状態を、定格運転状態に回

復させる動作である。ここで、所定温度範囲とは、所定温度範囲の上限

温度T1及び下限温度T2により規定される、当該上限温度T1以下で

あって且つ下限温度T2以上である温度範囲をいうものとする。

以下、通常運転、暖機運転、及び回復運転に分けて、制御装置30が

備えるポンプ制御部33、交換膜制御部34、及び弁制御部35の動

作を更に説明する。

なお、通常運転、暖機運転、及び回復運転に共通する動作として、ポン

プ制御部33、交換膜制御部34、及び弁制御部35は、温度センサ8

により交換膜温度を所定の時間間隔で繰り返し取得する。また、ポンプ

制御部33は、淡水化装置4に流入する処理対象液の流入流量を、流量

センサ7から所定の時間間隔で取得し、交換膜制御部34は、淡水化装

置4から排されて金属回収装置6へ流入する第1排液の金属イオン濃度

(本実施形態では、リチウムイオン濃度。以下、同じ。)である第1イ

オン濃度を、第1濃度センサ9により所定の時間間隔で取得する。また、

弁制御部35は、金属回収装置6から排される第2排液の金属イオン濃

度である第2イオン濃度を、第2濃度センサ10により所定の時間間隔

で取得する。

【0030】 [2.1 通常運転での動作]

まず、通常運転での動作について説明する。

通常運転では、ポンプ制御部33は、淡水化装置4に流入する処理対

象液の流入流量が予め定めた第1流量F1となるように、ポンプ2の通

電を制御する。第1流量F1は、例えば、淡水化装置4における淡水化

処理の処理能力(例えば、時間当たりの処理水量)に基づいて定められ

る。これに加えて、第1流量F1は、金属回収装置6における処理能力

にも基づいて定められるものとしてもよい。

また、通常運転では、交換膜制御部34は、淡水化装置4から排されて

金属回収装置6へ流入する第1排液の金属イオン濃度である第1イオ

ン濃度に基づいて、金属イオン交換膜5の電極5a、5bへの通電電圧

(以下、膜電圧ともいう)を制御する。例えば、交換膜制御部34は、

第1イオン濃度が上昇するにつれて膜電圧を増加させ、金属イオン交換

膜5を介した金属イオンの回収率(すなわち、時間当たりの回収量)を

増加させる。この膜電圧の制御は、通常運転においては、その金属イオ

ン交換膜5について予め定められた所定の動作電圧範囲(以下、所定電

圧範囲ともいう)の範囲内で行われる。ここで、所定電圧範囲とは、所

定電圧範囲の上限電圧V1及び下限電圧V2により規定される、上限電

圧V1以下であって且つ下限電圧V2以上である電圧範囲をいうものと

する。

弁制御部35は、交換膜温度が所定温度範囲の上限温度T1以下である

ときは、金属回収装置6から排される第2排液の金属イオン濃度である

第2イオン濃度が予め定めた濃度閾値Cth以上であるときに、第2排

液が還流路11へ流れるように制御弁13を設定する。また、弁制御部

35は、通常運転においては、第2イオン濃度が上記予め定めた濃度閾

値Cth未満であるときに、第2排液が排水路12へ流れるように制御

弁13を設定する。これにより、第2排液において未だ金属イオン濃度

が濃度閾値Cthより高いときには、第2排液を取水管17に戻して還

流させ、第2排液に含まれる金属イオンを、再度、金属回収装置6に流

入させて回収することができるので、金属回収の効率を高めることがで

きる。【0033】

[2.2 暖機運転での動作]

次に、暖機運転での動作について説明する。

一般に、金属イオン交換膜を用いる金属回収装置の暖機運転では、金

属イオン交換膜の電極に印加する電圧を徐々に上げ、イオン浸透処理に

伴って発生する熱により金属イオン交換膜の温度が均等に徐々に上がる

ように制御される。これは、電極への印加電圧を定格動作電圧範囲まで

急激に上げると、イオン浸透処理に伴って発生する熱により金属イオン

交換膜のうち処理対象液側の主面温度が上昇し、これに対向する回収液

側の主面温度との温度差が大きくなって、金属イオンの回収率(時間当

たりの回収量)が低下したり、温度勾配によりセル(金属イオン交換膜

と電極とで構成されるアセンブリ部分)の破損などにも影響を与える可

能性があるためである。

本実施形態の金属回収システム1では、特に、金属回収装置6における

金属イオン回収処理が、暖機期間においても安定に且つできるだけ高い

回収率で行われるように、金属イオン交換膜5の電極5a、5bに印加

する膜電圧を制御すると共に、ポンプ2の通電を制御して、処理対象液

の流路に沿って淡水化装置4の下流に接続された金属回収装置6への第

1排液の流入量を制御する。【0035】

具体的には、まず、交換膜制御部34は、暖機運転において、交換膜温

度の時間当たりの温度上昇率が予め定めた範囲となるように、金属イオ

ン交換膜5の電極5a、5bに印加する膜電圧を制御する。例えば、交

換膜制御部34は、交換膜温度の時間当たりの温度上昇率が予め定めた

範囲になる値として予め定められた所定の電圧増加率で、時間と共に膜

電圧を上昇させる。【0036】

また、暖機運転においては、ポンプ制御部33は、淡水化装置4に流入

する処理対象液の流入流量が、上述した通常運転時において設定する第

1流量F1より少ない第2流量F2となるように、ポンプ2の通電を制

御する。したがって、淡水化装置4から金属回収装置6へ流入する第1

排液の流量も、通常運転の際の流量に比べて暖機運転の際の流量が少な

くなる。これにより、暖機運転の期間において金属回収装置6へ流入す

る冷たい第1排液の量を制限して、金属イオン交換膜5の温度を安定し

て増加させることができる。【0037】

特に、本実施形態では、上記第2流量F2は、交換膜温度の増加又は時

間経過に対し所定の流量増加率で単調増加する値に設定される。これに

より、暖機運転の開始から交換膜温度が上昇するにつれて又は時間が経

過するにつれて金属イオン交換膜5におけるイオン浸透処理の処理能力

が増加することに伴い、金属回収装置6に流入する第1排液の量を増加

させて、暖機運転中における金属イオンの回収率を向上することができ

る。【0038】

また、本実施形態では、特に、上記流量増加率は、交換膜温度が前記動

作温度範囲より低温の予め定めた温度閾値T3以上であるときは、交換

膜温度が温度閾値T3未満であるときに比べて大きな値に設定される。

これにより、流量増加率は、交換膜温度の上昇に伴って大きな値に変更

されるので、例えば、金属イオン交換膜5におけるイオン浸透処理の処

理能力の増加率が交換膜温度の増加に対して非線形に上がっていく場合

に、金属イオンの回収率を更に向上することができる。【0039】

本実施形態では、流量増加率は、例えば、時間経過に対する増加率とし

て設定され、交換膜温度が温度閾値T3未満であるときは所定値k1に

設定され、交換膜温度が温度閾値T3以上であるときはk1より大きな

所定値k2に設定される。【0040】

弁制御部35は、通常運転における動作と同様に、交換膜温度が所定温

度範囲の下限温度T2未満となる暖機運転においては、第2排液の第2

イオン濃度が濃度閾値Cth以上であるときに、第2排液が還流路11

へ流れるように制御弁13を設定し、第2イオン濃度が上記濃度閾値C

th未満であるときに、第1排液が排水路12へ流れるように制御弁13

を設定する。【0041】

暖機運転においては、金属イオン交換膜5は、交換膜温度が所定温度範

囲に到達していないため、イオン浸透処理の所定能力が小さく、第2排

液の第2イオン濃度は、通常運転時の濃度よりも大きくなる。このため、

第2排液の第2イオン濃度は、暖機運転の期間においては、通常運転に

おける値よりも大きくなり、従って、濃度閾値Cth以上のまま推移し

得る。その結果、弁制御部35は、制御弁13の状態を、第2排液が還

流路11へ流れる状態のままに維持することとなり得る。【0042】

第2排液は、金属回収装置6において、時間経過と共に温度上昇した金

属イオン交換膜5により暖められて排出されるので、上記のように暖機

運転の期間において第2排液を還流路11へ流したままにすることで、

金属回収装置6へ流入する第1排液の温度も徐々に上がることとなり、

金属イオン交換膜5の交換膜温度をゆるやかに上昇させることが容易と

なる。【0043】 次に、回復運転での動作について説明する。

上述したとおり、金属イオン交換膜5の交換膜温度が所定温度範囲より

高温であるときに、回復運転が開始される。回復運転では、ポンプ制御

部33は、淡水化装置4へ流入する処理対象液の流入流量が、通常運転

における第1流量F1よりも多い第3流量F3となるように、ポンプ2

の通電を制御する。これにより、金属回収装置6へ流入する第1排液の

流量を増加させて、金属イオン交換膜5を速やかに冷却することができ

る。【0044】

また、弁制御部35は、回復運転では(すなわち、金属イオン交換膜5

の交換膜温度が所定温度範囲を超えたときは)、第2排液が排水路12

へ流れるように制御弁13を設定する。これにより、金属回収装置6の

内部で暖められた第2排液が還流して、温かい第1排液となって金属回

収装置6へ再流入するのを防止し、金属イオン交換膜5を更に速やかに

冷却することができる。

【0045】ポンプ制御部33および弁制御部35における上記動作に

より、所定温度範囲を超えて高温となった金属イオン交換膜5は速やか

に冷却されるので、交換膜制御部34では、通常運転における動作を継

続するものとすることができる。すなわち、交換膜制御部34は、第1

排液の第1イオン濃度に基づき、所定電圧範囲内において、金属イオン

交換膜5の電極5a、5bに印加する膜電圧を制御する。【0046】

3.金属回収システムの動作例

次に、金属回収システム1の動作例について説明する。図2は、金属

回収システム1の動作の一例を示す図である。図2には、図示上下方向

に並べて5つのグラフが示されている。図示上段より、図2の(a)は

、金属イオン交換膜5の交換膜温度の時間変化を示すグラフであり、

(b)は、金属イオン交換膜5の電極5a、5bに印加される膜電圧の

時間変化を示すグラフである。また、図2の(c)は、淡水化装置4に

流入する処理対象液の流入流量の時間変化を示すグラフであり、(d)

は、金属回収装置6から排される第2排液の第2イオン濃度の時間変化

を示すグラフである。また、図2の(e)は、制御弁13の設定状態の

時間変化を示すグラフである。【0047】

図2の(a)、(b)、(c)、(d)、及び(e)に示す各グラフにおいて、

横軸は、同じ時刻の時間推移を表す時間軸である。なお、個々の時刻を

示す符号は、図2の(e)の時間軸にのみ示されている。【0048】

図2(a)の交換膜温度グラフには、上限温度T1以下、下限温度T2

以上の範囲として規定される所定温度範囲と、温度閾値T3と、が示さ

れている。

また、図2(b)の膜電圧グラフには、上限電圧V1以下、下限電圧V

2以上の範囲として規定される所定電圧範囲が示されている。

また、図2(e)の制御弁設定グラフでは、第2排液を還流路11へ

流す設定状態(以下、還流路接続ともいう)が高レベル状態として示

されており、第2排液を排水路12へ流す設定状態(以下、排水路接続

ともいう)が低レベル状態として示されている。【0049】

図2において、金属回収システム1は、初期状態として稼働が停止した

状態であり、時刻t0において稼働が開始する。時刻t0において、交

換膜温度は所定温度範囲より低いため、制御装置30は、暖機運転を開

始する。【0050】

暖機運転を開始した制置30では、まず、弁制御部35は、時刻t0に

おいて金属回収装置6の第2排液の第2イオン濃度が濃度閾値Cthを

超えていることから(図2(d))、制御弁13を還流路接続の状態に設

定する(図2(e))。ここで、時刻t0までの期間の制御弁13の状態

は不定であってもよい。例えば、時刻t0までの期間の制御弁13の状

態は、その前の金属回収システム1の稼働停止時において設定された

状態であり得る。【0051】

2.3 回復運転での動作: また、制御装置30の交換膜制御部34

は、時刻t0において金属イオン交換膜5の電極5a、5bへの膜電圧

の印加を開始し、交換膜温度の時間当たりの温度上昇率が予め定めた範

囲となるように予め定められた所定の電圧増加率で、時間と共に膜電圧

を上昇させる(図2(b))。【0052】 この項つづく

🪄後は個別有価選別回収技術と光触媒製造技術とコンパクト化技術の

技術のみの最終戦にとなる。先を急ごう。 アンジェリーナ 佐野元春

1980年に、シングル『アンジェリーナ』でデビュー。詩人としてのメッ

セージを内包した歌詞、多様なリズムとアレンジ、ラップやスポークン・

ワーズなどの手法を実践。さまざまなジャンルの音楽を折衷させた曲を

数多く発表して作品の商業的ヒットに関係なく高い評価を得ている。現

在は独立系レーベル「Daisy Music」を主宰し、インターネットを通じ

た音楽活動等でも先駆的な試みを続けている。

1980年2月からレコーディングに入り、そこで伊藤銀次と知り合う。同

年3月21日にシングル「アンジェリーナ」(EPIC・ソニー)でデビュー。

佐野は、「アンジェリーナ」を含んだデビュー当初の楽曲制作について「

作りたかったのは、オーディエンスまで巻き込んでいく音楽。洗濯機に

放り込まれたような音楽を作りたかったんだ。言葉とビートとメロディ

ーが一体化した表現。これをどうにかしたいと思って作ったのが『アン

ジェリーナ』であり、『ガラスのジェネレーション』だった」と語って

いる。

ている(投票コスト削減の影響?)。

は、①環境、②働く者の賃上げ(民間ベース)、③格差の僅少化、

④失われ40年の解消(消費税率の引き下げ)と積極的財政出動

(未来国債の発行もしくは、高品位な令和所得倍増計画の発令)。

取り合えず、「維新」「国民民主」に投票。(待ったなし!)

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』 ![]()