彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨か

ら救ったと伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言え

る赤備え(戦国時代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を

朱りにした部隊編成のこと兜(かぶと)を合体させて生まれ

たキャラクタ-

【季語と短歌:7月3日 】

お黙りに返す言葉は金魚草 ![]()

高山 宇(綺鬼)

🪄My wife tells me to shut up,

so I reply that it's like a goldfish plant.

🟡 日本発Z革命 ⓰

気候変動禍ゼロ・再エネ・人工燃料・超資源回収

1️⃣フッ素ナノチューブで海水の淡水化できるか?

✳️純水製造・脱塩濃縮システム事例考案❶

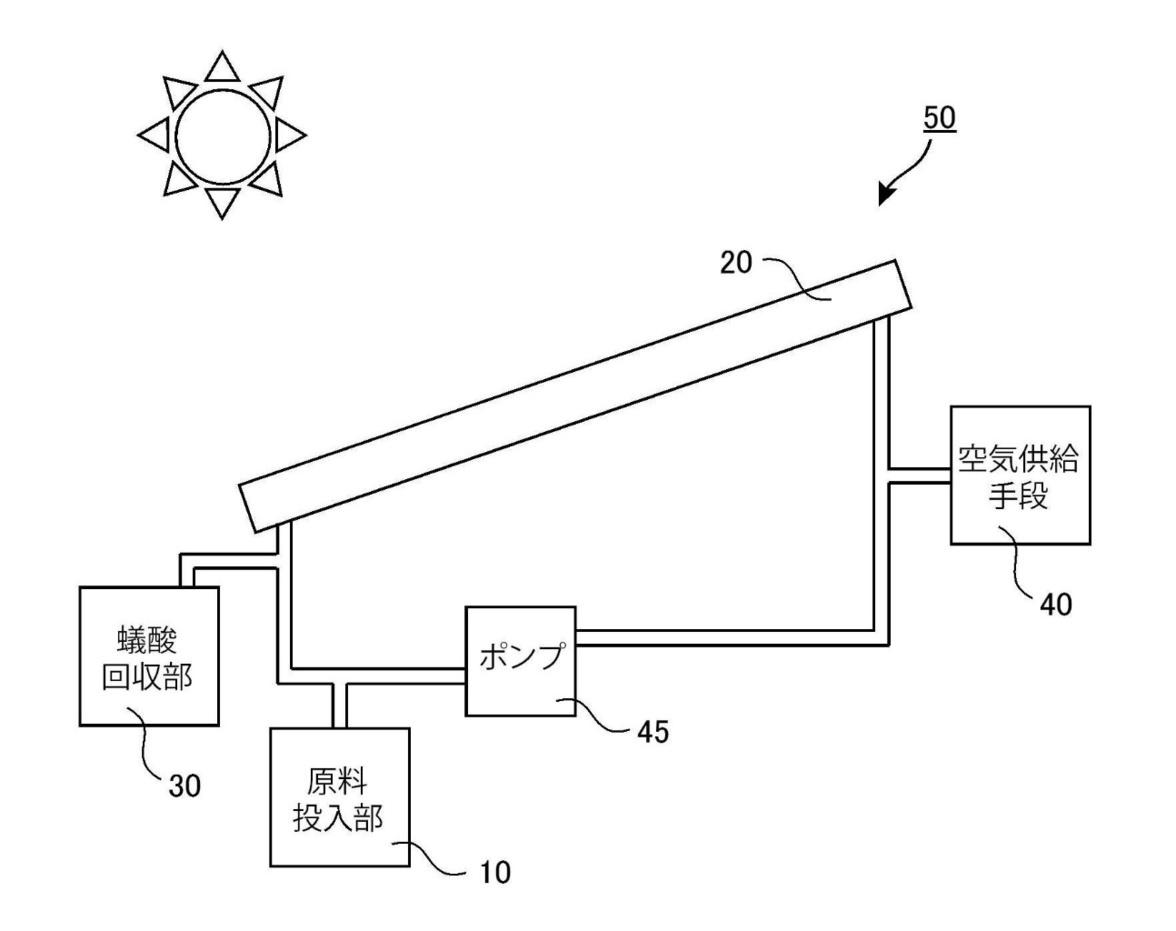

これまで、「特許第7678511号 蟻酸生成装置」を参考に脱水

(純水製造)と同時に脱塩・脱懸濁物質処理及び濃縮を行い、

連続循環する。循環投入時はナノバブル投入することで、海

水濾過膜表面を清浄に維持できるようにする。ろ過処理液は

傾斜支持された分離膜裏面より回収貯槽に戻し、①純水・超

純水製造処理水向けに送水し、②水素電解水素製造、③アン

モンニア製造、④ギ酸・過酸化水素製造、⓹炭化水素化合物

製造等の製造、そして、⑥その他群コンビーナート用水向け

に使用する。率は特に海水溶出物質の濃縮率を1,000以

上に処理し、次工程の選択濃縮に送り、高品位回収処理する。

特許第7678511号 蟻酸生成装置概節図(参考)

2️⃣ 水浸透膜の機構設計の決定

当初、既存の東レ・旭化成等の膜メーカらの水平多層透水膜

方式を考えていたが、ナノフィルター(NF)系統で簡素で

低圧の膜設計をと考え、厚み1,000mm、内径Ø.3~数

1.2nmのフィルムをレーザなどで穿孔し、フッ素蒸着し支

えのセラミック製井桁に貼り付け常圧マイナス数ミリバール

で減圧分離方式を構想しているが、その対策として、

------------------------------------------------------------------

①セラミックタイル(形は、正方形・六角形)穿孔部円筒貫

通しは予め開け、焼き固めておく。

⓶そのに、フッ素コート処理しておいた、透水NFチューブを

挿入し、タイルとNFチューブのギャップに樹脂で固定する。

③タイルへのNFチューブ数を設計配置するかは材料を含めた

最適化実験を行い決定。

④タイルを配置固定し実証実験して処理能力を求め最大処理

量と耐久性を確認する。

🪄この程度で書き留めておくことにする。

-------------------------------------------------------------------

ここで、「エネルギーと環境 281」で記載したように逆浸透法

は淡水化技術のスタンダード。水の透過能と塩の除去能には

超えられない壁がある。水を速く通そうとして膜の網目を粗

くすると塩が通り抜けてしまい、塩が通らないように網目を

細かくすると水が通りにくくなってしまうためだ。そのジレ

ンマがトレードオフラインとして立ちはだかり、水処理膜の

性能は20年以上も向上していない。そこで、次世代の水処理

膜モデルの「アクアポリン」(アクアポリンは2003年にノーベ

ル化学賞を受賞したタンパク質の一種)で、細胞膜を介して

水分子だけを超高速で通す性質を持つ。これを敷き詰めて処

理膜を作成すれば超高効率脱塩が可能と考えたが、タンパク

質の性質上正しく働かせるには生体内に近い環境が必要条件

が限定される。

1991年に飯島澄男氏が発見したカーボンナノチューブ。水処

理膜に応用した場合はトレードオフラインを超えるとの試算

がありそれを信州大学の研究グルーが実証に成功しているの

で考察する。 信州大学アクア・イノベーション拠点(COIプ

ログラム)は、福岡県北九州市にある「ウォータープラザ北

九州」に海水淡水化パイロット試験設備を設置。2019年10月

から本格的に、拠点で開発したナノカーボン膜の海水淡水化

実証試験を開始。ステム全体で一日11トンほどの真水を海水

から作り、およそ1年をかけて、脱塩性や透水性、耐汚濁性

などの膜の性能や運用コストを検証。

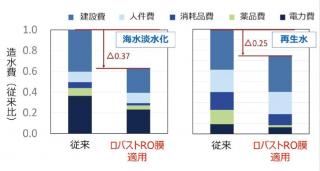

🔸ナノカーボン膜適用のコスト削減試算

ロバスト(頑強)性などのナノカーボン膜の特性を生かし、

真水の高回収化、前処理簡易化、省エネルギー化の3つによ

る低コスト造水システムを構築。試算では、ナノカーボン膜

を適用することで、従来の造水システムより3割程度のコスト

削減が期待できた。

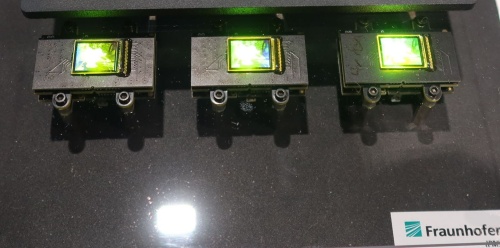

🔸汚れが付きにくい膜とスペーサの開発に成功! 画像は信

大開発のロバストカーボン複合膜、実験室で調製したPA膜、

市販膜それぞれで耐汚濁性試験を行い、汚染物質(緑色部分

)の付着を評価したもの。

信大開発膜への汚れの付着は他の2つに比べて著しく少なく、

優れた耐汚濁性を示しています。さらに、海水の原水中に含

有する天然有機物に対し、優れた耐汚濁性を有する革新的な

スペーサ(膜と膜の間に挟み海水を通しやすくする部材)と

して、一般的な材料のポリプロピレン(PP)とCNTを複合し

たCNT/PP複合原水スペーサの開発に成功。

膜とスペーサとの相乗効果で、処理装置の中でスムーズな

水の流れを維持することができる。

信州大学の研究チームが、太陽光を用いて水から直接的に水

素を得る水分解プロセスとして、新しい光触媒によりシンプ

ルな構造で大規模化が容易な低コストの手法を開発した。

ペロブスカイト系光触媒Y2Ti2O5S2表面における水の分解に

おいて、水素と酸素を2段階で発生させたものであり、面積

100m2のシート形状の実証装置を数カ月間作動させることに

よって、太陽光から水素への変換効率STH(Solar-To-Hydrogen

energy conversion efficiency)が向上することを確認した。

✳️ 酸ハロゲン化物光触媒の酸素生成効率を劇的に向上

京都大学の研究グループは、岡山大学 山方啓 教授KEK 物質

構造科学研究所 野澤 俊介 准教授と共同で、第一原理計算注

1を基に理想的な光触媒-助触媒界面を設計することで、酸

ハロゲン化物光触媒注2の酸素生成効率を大幅に向上。

半導体光触媒を用いた水分解は、太陽光を活用したクリーン

な水素製造法として注目されており、その高効率化に向けた多

様なアプローチが検討されている。なかでも、表面反応を担う

助触媒(金属種微粒子)の設計は極めて重要ですが、光触媒-

助触媒界面の構造や機能の理解は不十分であり、従来は経験

に基づいた試行錯誤による最適化が主流。本研究では、層状

構造を有する酸ハロゲン化物をモデル光触媒とし、第一原理

計算から予想された電荷分離状態に基づいて、正孔の集積し

やすい層を選択的に露出させ、そこに高活性な助触媒(酸化

イリジウム)を担持する界面設計を行いました。その結果、正

孔の移動が促進され、未処理試料に比べて酸素生成速度が飛躍

的に向上し、可視光照射下で16%という高い反応量子収率注

3を達成した。

本研究で得られた知見は、酸ハロゲン化物に限らず、広範な光

触媒における界面構造の合理設計の可能性を示すものであり、

今後の人工光合成技術や太陽光水素製の高効率化に大きな貢

献が期待される。

本研究成果は、2025年6月19日に、国際学術誌「Journal of

the American ChemicalSociety」にオンライン掲載された。

<掲載誌>

タイトル:Interface Engineering between Photocatalyst and

Cocatalyst: A Strategy for Enhancing Interfacial Charge Transfe

r and Water Oxidation

of Layered Oxyhalides (光触媒-助触媒間の界面エンジニアリ

ング:層状酸ハロゲン化物光触媒の界面電荷移動・酸素生成能

の向上)

✳️年間150トンのCOを生成可能なCO2電解装置「C2One™」

の実証運転

東芝エネルギーシステム年(東芝ESS)と東芝は2025年

6月24日、工場などから排出される二酸化炭素(CO2)を

電気分解して一酸化炭素(CO)に変換できるCO2電解装

置「C2One」の試作機を開発したと発表した。

2025年06月30日 11時00分 公開

P2Cプロセス(炭素循環社会モデルのイメージ)

そこで東芝は、電流密度を大幅に向上させるために、反

応時にCO2を水溶液に溶かし込むことなく気体の状態の

まま直接利用できる触媒電極の開発を進めてきた。

今回、固体(触媒)、気体 (CO2)、液体(水)の三相を同

時に反応させる三相界面反応が可能な触媒電極を独自開

発し、開発した触媒電極に、気体のままのCO2と水を同

時に反応させることで、CO2の直接利用に成功し、変換

反応の停滞や電流密度の低下を解消することができた。

さらに、この触媒層の構造として、ナノサイズの細孔に加

え、CO2ガスの流路となるマクロ孔を導入した独自構造を

採用することで、ガスの拡散抵抗が小さくなり、より多く

のCO2ガスを触媒に供給することが可能です。これらの結

果、通常(常温常圧)の環境下において電流密度700mA

/cm2という高速の変換速度でファラデー効率)92%と、

これまでの当社技術と比べ約450倍にあたる世界最高レベ

ルの変換速度で一酸化炭素の生成に成功しました。

本成果により、変換システムの設置面積の省スペース化が

可能となり、合わせて低コスト化を実現します。将来的

には火力発電所や産業施設などのCO2を多く排出する施

設に近接してシステムを設置し、系統接続された太陽光

や風力などの再生可能エネルギー発電施設からの電力を

活用してCO2の削減を行うことが可能となする。

✳️マイクロLEDを迎え撃つ有機EL、輝度向上。

AR(拡張現実)グラスやVR(仮想現実)ゴーグル向けの

超小型ディスプレーは、大きく3種類の技術の競合になっ

ている。(1)シリコン(Si)基板上に形成した液晶ディス

プレーであるLCoS(Liquid Crystal on Si)(2)画素1つ

ひとつをLED素子にして発光を制御するマイクロLEDディ

スプレーまたはLEDoS(LED on Si)(3)有機ELディスプ

レーまたはOLEDoS(Organic LED on Si)――の3技術。

赤色発光、青色発光、緑色発光、そしてより深い青色発光

のスタックを重ねている(出所:LG Displayの出展パネル

を日経クロステックが撮影)

🔸6万cd/m2超のOLEDoSをデモ

ARやVR向けOLEDoSでこのタンデム化技術を実装してみ

せたのは、冒頭で触れたFraunhofer IPMSである。SIDの

展示会では、発光ユニットを3層重ねて作製したフルカラ

ー0.62型OLEDoSで、輝度を最大6万cd/m2以上にまで高

めたデモを披露した。これまで、OLEDoSの限界とされた

1万cd/m2を大きく上回る輝度である。「基本的なアイデア

は城戸先生と同じ」(Fraunhofer IPMS)だと言う。特定

の参照基板上に形成したモノクロ版OLEDoSでは20万cd/m2

も実現しているという。

5万cd/m2以上、6万cd/m2以上(写真:日経クロステック)

もっとも、Fraunhofer IPMSの今回のポイントは、OLEDoS

の各素子の発光を制御するバックプレーン回路側の工夫に

あるとする。タンデム化した有機EL素子では、各発光層

に流れる電流密度は変わらない一方で、素子全体に印加

する電圧は発光層が1層の場合の数倍になってしまう。

Fraunhofer IPMSはこの高電圧を扱えるように、OLEDoS

のバックプレーン回路を設計し直した。 『 End Of The World』

https://youtu.be/PeyyIzk0yg0?t=41

この世の果てまで」(The End of the World) は、米国の女性

歌手、スキータ・デイヴィスのヒット曲。1962年12月に

発売され、世界流行した。作曲はアーサー・ケント、作

詞はシルビア・ディー。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![]()