1個1個はなんだ、そんなことかと大した事ではないけれど、実践で身に付いているか?どうか?は又、違う話と心得て居たいので、より覚える為にも書いてまとめておこう!!

<生姜の冷凍>

生姜がキレているとツラいので(

近々に使う分だけ取り分けて残りを)、

皮を剥いて(少量ならスプーンで剥いた方がロスが少ないし、早いのだが、大量だと皮剥きも戦力)

軽くサっと洗って水を切っておき。

ピーラーで薄く

それを針しょうがに

キリが無いので

キリが無いので少し長細く

他に普通に

薄切りVer.も。

3種類をラップに包んで

ビニールに入れ

ジップロックに入れ

冷凍準備完了

冷凍して

薄切りは擂りおろし易い

薄切りは擂りおろし易い。

※擂って冷凍しておく人も居るが利便性で多少カタチがあった方が様々な料理に選択肢の多様性があるだろう。

豚肉を茹でた出汁が余っていたのだが、かなり水分量が多かったのでフライパンで沸騰させて蒸発させて濃くしてから他の料理に使うと出汁が濃くなり量も丁度良くなって便利。

ただ沸騰させる前に前に1度冷やしてラードを獲ってからでないと、その後冷やしてもラードがGet出来なかった。

豚の出汁が余ったので、

↓

味噌ラーメンを楽しんだ後、

↓

なんちゃって麻婆豆腐にした。

結構、深みがあって美味しかった(

コツとポイントだけ知っていればある程度本格的になる)。

別に本物である必要は無いし。

同じく豚の出汁が余っていたので作ろうと思ったのだが、

餡かけ焼きそばの焼き付ける麺って焼きそばの麺ではなく中華麺を茹でて使うのな・・・

餡かけが少し苦手だからか知らなかった。

近年の自分は(ほぼ毎日)紅茶を飲む時、

シュウ酸カルシウムが溜らないようにミルクを入れるからお湯は8割欠けるぐらいにして

入れ過ぎずバッグに1割吸わせて3:7・下手したら4:6ぐらいで

牛乳の比率を増やした方がミルクの甘味が引き立つ。

これぐらいはこだわらせてくれ・・・たのむ

本当はストレートで飲みたいんだよ・・・でも結石の(特に男の)あの痛さは・・・勿論個人差はあるけれどプロレスラーでも七転八倒するケースもあればケロっとしているケースもあって痛みはそれぞれなんだ(内臓は鍛えられない)。

ただ、ミルクをほぼ毎日少しづつ取っているからか、歯が凄く丈夫な気がする。

(勿論、毎日ワリとキチンと磨いてはいるけれど、飲まない日が続くとやや歯が痛い時が・・・誉め上手な歯医者さん(←誉めて磨き方を育てる優秀な方)でも「尋常な(歯質の)強さじゃない」とマジでよく言われるけれど実はミルクティーのおかげではないか?って

ホメオパシーかもしれないが個人的に少し思っている)

(まあ、あまりハードに運動はしないが)骨折も1度もした事が無いし。

で、イギリス人の歯はどうなんだろう?って一瞬考えたけれど、ヤツラそれ以上にチョコレートとか食べるからな・・・と無駄な疑問だって気付いた。

<柚子の皮の冷凍>

使い切れなかった無農薬の柚子や、無農薬の柑橘類の皮も刻んだり、擂ったりして(自分はきざむ派)

ラップに包んでビニールやジプロックに入れ

冷凍

果汁も勿体無いので絞って

種や実を濾し

冷凍。

製氷皿でキューブ状にしておくと便利らしい

製氷皿でキューブ状にしておくと便利らしいが、量が少ないワリにはスペースが無かったので皿で(プラスチックのまま凍らせると割れる可能性があるから注意)。

<チーズの冷凍>

溶けるチーズは冷凍すると塊になってしまうが

・冷凍して1時間後シャカシャカと振る

・塊になってしまったら軽く溶けない程度にレンチンする

とバラバラと手で砕け、くっつかなくて扱い易くなる。

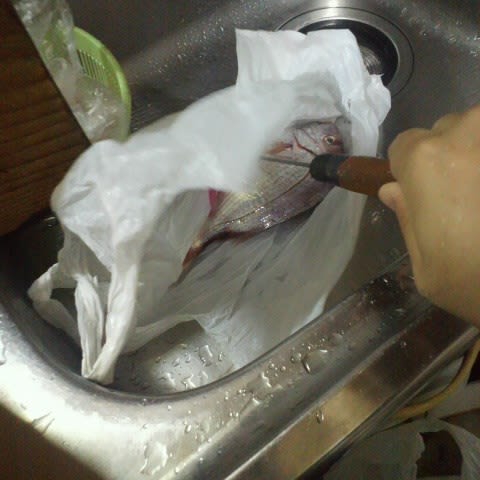

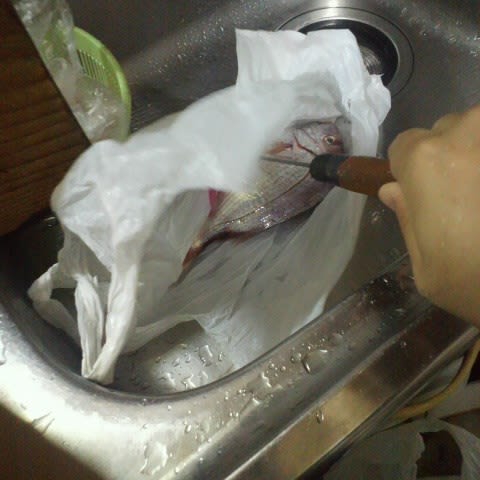

<ウロコ取り>

昔、信じられる大切な人にふとした日常会話の中で「魚のおろしって、ウロコが台所に飛び散るから、後が面倒なんだもん」って出てきたので

「そういう時は、

袋の中でやれば良いんだよ(【そうすれば飛び散らない】の意=理解してくれたが)」とだけ言って言葉足らずだったので、

(なんかこんな画像が出来ていたから↓)

片側を切った方が手が入り易くて

片側を切った方が手が入り易くて、

よりやり易いという意味で。

信じれるのは馬鹿な自分のアタマの中で考えた事だけではなく(古来より「所詮人がアタマの中だけで考られる事はタカが知れている」という言葉がある)

、己の実体験した事の経験の中で積み重ねた事と人類の進化みたいなものかな(孟子・朱子の『性善説』じゃないけれど、勿論荀子の『性悪説』もあると思うけれど、病院や災害現場に居て、怪我や病気の人を目の前にした時に人ってのは自然に身体が動くもんなんだよ、あの感覚は不思議だ、そして人というものを扱う事を生業にする事から学べる重さ、深さ・・・社会に出てからどんな「人」からでも学ぶ事の実体験の大切さと重要さ。

椎茸の軸を揚げて塩で食べると美味しいと聞いたがそれほどでもなくて(寧ろ醤油の方がまだ)

クルトンの代わりにサラダに散らしたら抜群に美味しかった!!

添加物や保存料・着色料が入っていないグリーンマークのウインナーを知るまでは家ではあまり買った事がなかったので

(ヤニは遊びとか、喫煙所の人脈作りとか、喫煙者と非喫煙者の味の差を知る為、味を覚える為に吹かしたぐらいで吸わないので、どうも燻製類の強い燻香が苦手だったし)

ウインナって冷凍出来たっけ?って自信が無かったので試してみた。

沸騰したお湯に放り込んで3分、弱火の方がよかったかな、3分だとやや油脂が抜けて軟らかくなった(1回冷凍をしたからか?)

でも、もしもの時にパッと使える。

(↓ちょっと贅沢過ぎた、折角、無添加・無着色・保存料無しのソーセージなのに添加物入りのチーズは勿体無い『蛇足』だった)

出来れば冷凍しないで食べたいが、グリーンマークに限らずこういうウインナとか高級品は、

昔買っていなかったので

大事にし過ぎてしまう・・・。

(メーカーさんとしてはバクバク食べて欲しいだろうが、小心者の自分は、美味し過ぎて、なんか贅沢をし過ぎているようで、

着色料の雑多な味もしないし、

これが本来の色なんだ、

雑味がしなければOK)

賞味期限が近い(安くなった)ものだと焦るから・・・、冷凍も有りっちゃ有りか?

<現代のタマネギ>

この前、料理の本を読んでいたら、現代のタマネギは水分が少なく炒めるのに昔より時間がかかるとの事だった。

恐らく、食物の甘味を強くする為・味を濃くして濃縮する為に、水分を少なくする品種改良をしているのだろうが、その分、水分が少ないから炒めるのに時間がかかるとのこと。

あまり炒めないでガリガリしたタマネギも嫌だが、炒め過ぎて焦げ臭いのも嫌だから(あんまり芳ばしいとか好きじゃないんだよね)、自分はメイラード効果が進み過ぎる前に水を入れて炒め煮にしている、焦げない、フライパンの底に貼り付かない、そして水分が足されるから日の通りが早いという3拍子揃っている、いや、加熱している間、ちょっとしたモノを洗えるから4拍子か。

温泉卵は68度に玉子を入れ20分

火を切って蓋をしておくと温度がKEEP出来る。

少し緩いが

まあ失敗しない。

<フライパン自体が燃える>

揚げ物をする事が多かったから、油ポッド(ポット?)に戻しいれた油が垂れたのか、フライパンの内側を洗って火にかけて乾かしていると、フライパンの側面に火が点いた。

燃え尽きるかな~?としばらく観ていたが、燃え拡がるので水道で消火し、側面を洗剤を付けて洗った。

↓

洗っては火にかけて

↓

燃やして

↓

洗ってを2回繰り返したら大丈夫になった。

吸着水の事があるから洗ってからよく洗うようになったが

こういう事ってあるんだな。

ヨセミテのハチミツを頂いた。

瓶が小さかったので、このまま垂らすと縁に蜂蜜が付いて固まり蓋が開けられなくなるなって考えたので、蜂蜜の広告みたいに、溝が付いた箸に巻き付けたら結構巻き取れた。

これを食べて蜂蜜って、栄養補助食品ではないのか?ってぐらい、栄養価が高そうな味だった。

黒胡麻とかケシの実とか黒いものを連想させる味だった。

昔、UCバークレーに同級生が居たのでお邪魔させて頂いた時(←なんか日本に居たくなかった色々あった時期で)、ヨセミテ渓谷を案内してもらった。

移動時間、凄かった、これだけ電車に乗って更にそこからバスで数時間?、そして公園なのに山小屋で一泊。

星が手で掴めそうだった・・・

(あの頃は宇宙にあまり興味が無くて、というか敢えて宇宙関係と距離を取っていたというか)

当然もう持っていっているだろうがハチミツは宇宙食に良いかも。

味覚が鈍る宇宙空間ではこういう骨太な味の方が合うのでは?

フィッシュ&チップスの魚の方が余ってしまったので、パンに挟んでみたら、フィッシュバーガーみたいになってこれが美味しいのなんのって。

昔はフィッシュバーガーが1番大好きだったが、タルタルソースの味(特に酸味)が強くなってからは食べなくなってしまったな。

TBHQやPDMSとかの問題しかりチキン事件の時に豆腐ナゲットって厚揚げ出したし(←何処の若者がファストフードへ行って厚揚げを喰うんだ?って肌の色がイエローだからって馬鹿にされたようで)

茹でた刻み昆布があったので、醤油と酒1:1で煮切り

冷ましてから、鰹の切り身を20分漬け

切り身の漬けを作った。

(ふつうはサクを霜降りしてジックリ1晩漬けるんだが、今回切り身しかなかったので、やはり1晩漬けないと水分は抜け切らないが)

それでも結構美味しい、

ワサビをつけたら滅茶苦茶合う!!、

(美味しくて)涙汲んだ。

(

大分の「りゅうきゅう」や愛媛の「ひゅうがめし」の関東版の上の部分?って感じ)

余った昆布と漬けダレに砂糖を加え

余った昆布と漬けダレに砂糖を加え、煮て佃煮を作ろうと思ったら

灰汁というか

松前漬を作る時のような泡が出てきてしまったので、

↑

最初の時点で加熱しないでヅケを漬けて、

↓

引き上げてから灰汁を取り、

↓

改めて再投入をして煮ればよかったなと。

それでもご飯に合うし、

これもワサビと一緒に食べると、これがもう斬鉄剣か?っていうぐらいに絶妙な切れ味。

鍋は熱いうちに洗ってしまうとラク

鍋は熱いうちに洗ってしまうとラク。

洗い物を考え、煮詰まる塩分を考慮し、焦がさない程度の塩梅で煮詰めると鍋を洗い易いし、

余った液状のタレは納豆の味付けにでも

余った液状のタレは納豆の味付けにでも(うちは添付のタレ、あまり使わないから)より自然なタレになること請け合いだ!!

ステーキとかグリル料理の後、どうしてもグレービーを作るんだけれど(←今回はバターを使わず加熱用のオリーブオイルで作った)、

洋食でソース文化があまり好きではない自分は、

↓

どうしても余ってしまうので、

・トマトジュース(今回はグレービーを少し濃くしてしまったので食塩無添加)と、

・豚挽き(←牛にしたかったが敢えて、豚で自分の中の牛+牛で力強くってコダワリ過ぎてしまうことから脱却アレンジ出来る様に豚にした、ア○リカ産の牛挽肉とか混ざっていると成長ホルモン剤が怖いので、一番怖いのは挽肉)

・タマネギ(グレービーの油脂が多いのでサッパリさせたいから少し多目)

・あと小麦粉で・・・、

※敢えてニンニクとか鷹の爪は使わず軽めにした

※敢えてニンニクとか鷹の爪は使わず軽めにしたミートソースに。

もの凄い

完成されたコクだった。

何処かから取り寄せたのか?ってぐらい美味しかったと思う。

(※ただソースが美味し過ぎて塩気を減らしてしまった、

スパゲッティと合わせると大体塩気が2.4分の1前後ぐらいになるんだなーって)

※余った時のアレンジ処理の仕方を知っておくと料理するようになる気がする。

あまりにも疲れていて1度でいいから親子丼の肉がタップリ入った親子丼を食べて見たいと多くの汁で煮たら、当然水分が多いので卵を入れる前に取り分けた。

※鳥の出汁が出た煮汁は煮物にでも。

(ちょっと迷ってしまって鍋の縁を軽く焦がしたので後で水に漬けておく、小麦粉とか重曹を使ってもいいんだけれど、そこまでの焦げでもないので)

多い分は取り分けて翌日に。

自分は山椒とかニッキ・シナモンとかの刺激がダメ(嫌い)なのだが、関東人なのに何故か親子丼は山椒入りの唐辛子の方がどちらかというと好き(←まさか家に両方の唐辛子を常備してあるのではなく山椒が苦手なので頂いたものだが使い切れなくて、残っている)。

ただ、辛いものもあまり好きでは無いので(←食べられなくはないんだけれど)、結局かけない方が好きだった。

(最後の最後にちょこっと味変するぐらい、それが親子丼には山椒系の唐辛子の方が良いって感じで、京都の山椒がこれでもかとかかっていた親子丼は実は心の中で泣いていた・・・名店を探しまくってウロウロし値段も高いのに山椒だらけかよ・・・涙・・・って)

安い時に買って冷凍をしておいたオージー産の牛肉がそろそろ期限がきそうだったので解凍する時、気温がやや温かくなってきて帰宅してから焼くのでは悪くなりそうだったが、

かといって冷蔵庫で戻るかな?ってぐらいのビミョーな気温の時は・・・

野菜室で解凍をするとよい。

大好きな茄子の塩もみを覚えておこうっと(こういう

基本的な事が結構、盲点だったりする)。

切って水に漬け10分ぐらい置いて灰汁を抜く。

・新しければアクヌキは要らない。

・市販品のようにミョウバンを使えば変色を多少は防げるが、変色にあまり興味が無いので

家で食べる分だったら別にミョウバンは無くても。

(逆に

茄子は変色するものだという事を知っておいた方が良い、市販のモノの方がビジネス用の余所行きを顔だという事を)

・茄子だけで、大根やキュウリはやらなくていい。

・結構な量に思えるが、塩でシナッとしてきて小さくなる。

ザルにナスをあけ、

そのボウルをサッと洗って拭く。

(

この中で茄子を揉もう!!)

あとで凄い勢いで塩がまわるから、塩をかなり薄く、

(本当に

薄かったら食べる人が個人で醤油をかければいい、

濃かったら修正しようがないから)

よく揉むが、

あまり茄子を壊さないように

(男の力の1/2~1/3ぐらいで)

タッパに汁ごと移して

半日~1晩、冷蔵庫で置いて完成。

わ~い♪

↓

因みにあまり作った事がないモノって塩辛くならないか?とか心配で中々作らないものだ。

(

薄い分には修正が効くが、濃いとどうしようもない・・・濃さや辛さは麻痺してくるし)

※昆布なんかを拭いてハサミで切って入れても出汁が出るから良い。

そこで(塩もみを)

漬ける前に味をみて塩辛くなりそうだったら、

他の野菜(キャベツとか)を混ぜると

漬かる前に水分で薄まって塩辛過ぎる事が薄まる。

豚シャブの肉って

急いでいる時は凍っていてもそのまま沸騰した湯に入れられるんだな。

※

そりゃ普通にシャブシャブした方が美味しいけれど・・・(←全然違う)だが、そんなにコダワラナイ。

(豚だからシッカリ火を通すし)

余ったダシで野菜を茹でるだけで

旨味が増す。

翌日以降、

冷えて浮いているラードを網杓子ですくって野菜を炒め(

ラードでルーを作っても良い)

スープでその野菜類を煮ている間、ルーを作る。

(残念、バー○ントカレーのルウの買い置きがなかった・・・

良かった小麦粉で作れる様にしておいて)

(因みにバーモ○トカレーのバーモントって

アメリカ北東部のバーモント州に伝わる林檎とハチミツを使った健康法から由来しているらしい)

あり合せの野菜カレー

(キャベツ・ニンジンごろごろ・ピーマン・ジャガイモごろごろ・タマネギ・トマト・

キャベツの芯を適度に薄くスライス・ニンニク・ショウガ、ナスを入れたかったが無かった、ワリと大きめに切ったピーマンが意外に効いていた)

※これぞ日本のカレーだ。福神漬けが欲しい・・・

(

インドカレーを作り過ぎて、

結局、日本のカレーへ戻ってきた、

人間そういうもんかもな)

※流石にあれだけの豚のコクに、

これだけの野菜を入れるとコクはあるのにもの凄くシャープな印象になる!!

(個人的に

キャベツの芯とピーマンのほのかな苦味・トマトのコクと酸味が清涼感を醸し出しているのではないか?と、理想だけれど捨てたら勿体無いじゃん!!)

前日に

食べ切らなかった豚シャブのお肉は翌日や後日、豚しゃぶサラダに。

※バラだとちょっと

脂がフワフワし過ぎるんだよな、折角野菜がシャキシャキしているのに、

小間の方が使い勝手は良いかも。

ドレッシングは和風でテキトーに。

更に食べ切れなかったらパンに挟んだり、簡易燻製してベーコンや、

軽く塩胡椒して焼いて(←あれだけ茹でたのに結構油脂が出るんだな)

ホウレン草とサッと炒め(茎から)

目玉焼きをそのまま落として弱火で蓋をし

(←即席の燻製効果が多少だが生まれる)半熟に作る。

(塩)豚肉とホウレン草炒めた何かと半熟目玉焼き。

画面が地味だけれど、

燻製臭のしない生ベーコンみたいで食べ易く尋常ではない美味しさだった!!

(

黄身に塩胡椒を軽くかけて。結局、忙しい時に作るとこういうものになってしまう、

昔のビジネスホテルの朝食で出てきそうな感じだが、

男はこういうシンプルなモノが大好きなのだ!!、ちょっと

ホウレン草に白身がかかって『アク』がマイルドになっているような感じの)

↓

更にカレーを食べ続けていると3日目ぐらいにはそろそろ飽き出すので、塩胡椒をした挽肉を炒め、そこにカレーをかけて

野菜を細かく砕きながら

野菜を細かく砕きながら弱中火で時々かき混ぜながら水分を適度に飛ばしていく。

人生初のドライカレー(キーマ)にして(←パク森みたいに?上に乗せて)盛り付けてみた。

そして出汁を効かせた味噌汁(ホウレン草)とかとセットにすると、ふた昔前の料理雑誌のカフェメニューに出てくるセットみたいに・・・↓

その前のもっと

大昔のドライカレーってカレーピラフみたいに全部混ざっていて、更にメチャ辛くて何処を食べても同じ味で口の中がヒリヒリとして苦手だったのだのでドライカレーはほぼ作った事が無かったが、(2007年まで横浜にあっ『た』カレー博物館で『パク森』を食べて美味いな・・・って感じて)、近年はご飯の上に挽肉を乗せるキーマのスタイルをよく料理雑誌やカフェ開業雑誌で目にするので1回試してみた。

(もう挽肉自体が実は男はあまり好きでは無い・・・何が入っているか明確に解らないとなんかボンヤリしているイメージなんだ、よく男のガッツリハンバーグなんていうが、あれは男じゃなくて小学6年生ぐらいの男の子なんだよ、何処の国産とは言わないけれど成長ホルモン剤で育った牛肉が入った合い挽きとか食べたいですか?、欧州はとっくに輸入を禁止したそうですよ?、だから豚挽きのなるべく国産・・・)

凄く家庭的な味(←まあ、家で食べる分には問題ないと思う)。

肉に下味を付けたので、

最後に味を付けるとしたら薄味めに!!

↓

まだ少し余っていたので、ふと、これって

元が野菜カレーなので、肉と同じ様にタンパク質を摂取する事は一緒だから

シーフードミックスでもシーフードのキーマドライカレーが出来るんじゃね?って。

(別に

挽肉をワザワザ買ってきてまで作る事ないなって)

乾かないように

僅かに水をかけレンチンして解凍し、上記に反するが

半分は肉みたいに細かく刻んで、

半分はカタチを残して楽しく!!

海のものだから少し塩味が出るので

海のものだから少し塩味が出るので、豚肉よりやや軽く塩胡椒で炒め、

海鮮類は水分を含むから吸着水が焦げ付くのでレンチンで

解凍した時に出たドリップが海鮮類の出汁なのでそれで炒め煮にして風味を濃くしていき、

適度に水分が残っている時に(←でないと小麦粉が焦げ付く)カレーを弱中火で入れるが、

シーフードカレーにジャガイモは塩分がモソモソして合わないので(

←塩分が芋の粒子に染み込み過ぎて煮過ぎた煮物みたいに塩辛くなるという理由)、

ジャガイモは温めるだけで中まで入れさせない。

※他の野菜は砕いてしまう。

※多少シーフードが小さくなってしまうのはもう仕方ない、

本格的になら刻まなかった分は先に炒めて中華みたいに1度出して、

最後の方に加えるやり方でも?アリ?かも

?

昨日余ったキーマドライカレー

(←1日置いたら何これ?っていうぐらい凄まじく美味しくなった)をチンし、2種類のドライカレーを楽しむ。

シーフード・ドライカレーもアリ

シーフード・ドライカレーもアリだ!!!

4日かかったカレーが終った・・・(何かを完走しきった感じ!!)

もし5日目までかかったら変化させても流石に飽きただろうから食べ切れてよかった!!!

(

カレーはこびり付くと洗いヅライのでさっさと洗ってしまう)

でも作っておくと便利なんだ(野菜も摂取出来るし)。

イギリスとか日本のカレーだからトンカツとまでは言わなくても、唐揚げやフライ(無ければハンバーグや炒めたウインナ・神保町の「まんてん」みたいにシウマイとか)を乗せてもなんとかタンパク質を摂取出来る事にはなるし。

これが

インドカレーだとトンカツとか合わないのよ、なぜか・・・

ここだけの話、最近、味が神がかってきた・・

(素材の味の引き出し方とかが、特に)

令和元年

その後、バラとの違いを知る為にロースの豚しゃぶ用で試してみた。

お値段はそこそこするのに(半額だったが)、か、硬い・・・モモ肉みたいだ・・・

スープと肉が余ったので、固焼きそばに(←味は添付の市販のもので)

ブルドックの

ウスターソースって「ブドウ糖」が入っていないんだな。

(中濃とか他のソースには『ブドウ糖』が入っていて、ウスターだけは

そのままのキチンとした味)

だから

私が関東人なのに、中濃よりもウスターの方が好きなのか!!って。

(イギリス云々って事だけじゃなかったんだ)

きっとウスターに慣れている関西人には『ブドウ糖』の味の判別が付くのだろうな。

(『ブドウ糖』はポカリとかアクエリアスみたいな味だと思う。寝起きや風呂上りとか風邪の時はたまに飲むのは嫌いじゃないが、あのポカリの味を料理に混ぜないで欲しい・・・)

↓

同じく俺が食べられる市販のプリンも(←これは初の抹茶プリンだが美味しい)

添加物・保存料が一切入っていない。

自然な味なんだ。

なんで他のメーカーは乳化剤とか増粘剤とかデキストリンとかカタカナの薬剤とかブドウ糖とかを入れるのだろう?

自然なモノを作れば良いのに不思議!!

子供達や顧客に食べさせるものだから、身体に良い素材そのままのモノにすればいいのに。

無添加の方が自然さが違うから美味しいし。

↓

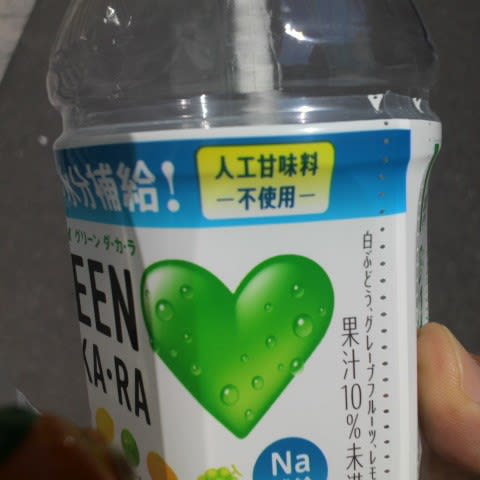

グリーン・DAKARAは

人口甘味料不使用でした。

ブドウ糖不使用か、凄いな、日本健康スポーツ連盟推薦の訳が解ったわ。

しかもDAKARAやグリーンDAKARAとか種類あるのか・・・

DAKARAは昔の職場の同期の同級生が開発に携わって「凄いんだぞ!」と同期が言っていた事を思い出す。

忙し過ぎて朦朧としたまま聞いていたし、その頃はブドウ糖を意識していないから解らなかったが今(『グリーン』になって)解った。

ニラ玉が好きだと最近知った。

セロリとかネギとかワサビ、ミョウガ、生姜、紫蘇の実、カラシ、ホース-ラディッシュ等etc・・・辛く無い薬味が大好きなのだが、

(ワサビやカラシは唐辛子の辛さというよりツーンの部分を多く刺激するだけ)

ニラも好きだと、ふと気付いたのだが、どうもニラは高い!!

(しかも量が少ない)

だから、安かったチンゲンサイで代用しようと思った。

(別に薬味としてのニラではなく、ニラ玉としてならチンゲンサイでも良いと自分の中の折り合いを付けた)

令和に入り※その時々の旬の素材だったし。

調べたらニラ玉(チイゲンサイ玉)って、

玉子を1回炒めて取り出してから

野菜を炒めてそこに戻し入れる中国料理らしい技術を使うのな・・・

確かに、野菜に玉子をかけると高野豆腐を千切ったみたいにボロボロになるか、チヂミみたいになるから、中国料理なので中華式で理に適う様な気がした。

チャーハンの時

チャーハンの時に学んだが、

中華ではフワフワよりも玉子(正確には白身)のコシを活かす事に主眼を置いていると知ったので(

確かに玉子にはコシがあるんだ)。

※水で玉子の量増しをしたら(←なんかの料理番組で観たんだ)少しコシが失われた、練習あるのみだな。反省。

イタリアンみたいなものを作っているとニンニクの風味を移したフライドニンニクがいくつか出来上がって余る。

何かに使えないかな?と調べて、フォークで潰し、オリーブオイルと

バターとレンチンしてバターを溶かし

無塩バターなので塩で調味をして余っていたフランスパンに塗ってドライパセリを振り、

焼く時は下に鉄板を敷かないと油脂が垂れる

焼く時は下に鉄板を敷かないと油脂が垂れるので注意!!(ああ~やってしまった)

ガーリックトーストにしたけれど、ニンニクが乗っていない方は少し物足りなく、

ニンニクが乗った方が美味しいが

やはり少し苦いかも

(

焼かないで後から乗せれば「まだ」よかったかな・・・あまり焦がすと癌が)

それにしても最近のガーリックトーストって

バターとか油脂分を結構摂取するのね・・・、そりゃ美味しいワケだ

ミネストローネって給食ではよく食べたが、初めて作ってみると

ショートパスタってそのまま入れて、10分煮て、塩胡椒で味を整えるのか!!

(味が塩胡椒だからあまり食べなかったのだが、

超疲れて野菜を摂取していないなーって日に、軟らかい野菜が嬉しいかな?って作ったら、これがいけた、便利だわ)

パンが先に焼けてしまったらスコットランドのパンケーキよろしく、濡れ布巾ではないが

代わりにボウルをかぶせておくと冷めないのな!!

(ステーキにも使える)

本当は先に炒めるのだが

本当は先に炒めるのだがやや凍った鳥を使っていたしぶち込んでニンニクも無しで、

ローリエと香味野菜の玉葱を使って香りをコントロールした。

最後に大好きなドライパセリで

風味のアクセントを(

←これがスパイスの代わりで最強!!)。

こういう西洋料理は

コクや刺激ではなく風味のコントロールなのだな。

※パンを浸して食べると優しい

煮物の

出汁をケチり過ぎて(半分他の料理に使おうと取っておいて)、味だけ付いてコクや旨味が足りなくなってしまったので、TKGに醤油を入れないで、そのやや失敗?した煮物と

一緒に突っ込んで食べたらまろやかに戻った。

・鶏のモモや骨ではなく胸肉を茹でた時の出汁だったから油脂分とコクが弱かったんだな。

・

落し蓋って弱火にしても味が強くなるので15分の所を10分でよかったり(

→その後、保温調理)、

それでも強く濃いかもしれない。

・

野菜の切り方や厚みで浸み込み具合が変る(分厚いニンジンはワリと良かったもの)、切り方とか切る厚さって大事なんだなーって改めて思った。

(全体の味の印象を決める大事なパーツでもあるんだな)

まあ、あまりガチガチにそこまですると料理が楽しくなくなって、料理が調理の仕事になってしまうので、

適度にしないと、料理自体をやらなくなってしまいそうだが。

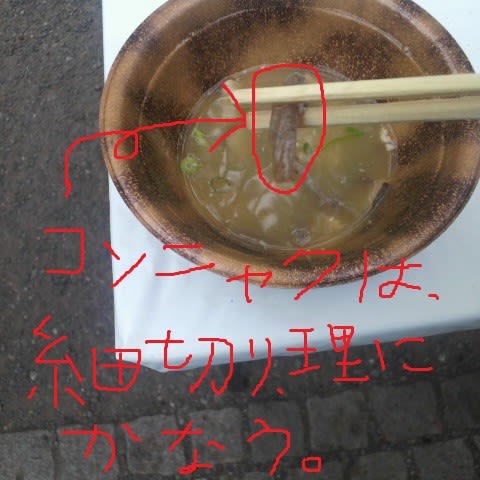

沖縄フェスで中身汁なるものを食べたのだが、塩味のモツ煮込みのような感じだった。

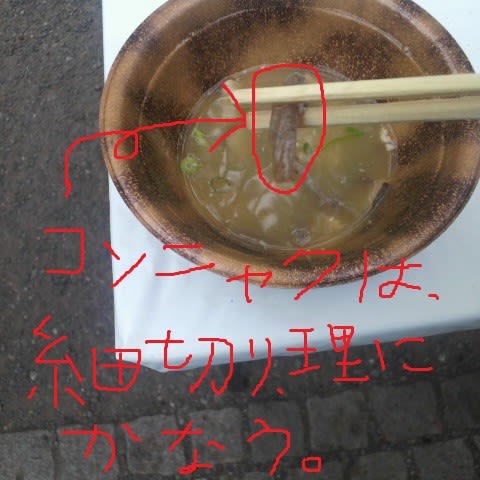

ホルモンの他に椎茸?(←ビックリしたけれどこれが歯応えと旨味が出て合うんだ)とコンニャクも入っていたのだが、

コンニャクが縦長に切ってあって、

煮続けることでちょっとヒネリが出て、細いので味がよく含まれていた。

うちが昔店で出していたモツ煮込み(←地域で1番って言われた、写真は蒟蒻を切らずに遊んでしまったモノ)にも蒟蒻を入れていたが、

四角のサイコロ状で中々味が浸み込まなくて、食べても蒟蒻の味しかしなくて(←当然太いから味が浸み込まない)、そこが弱点かな~ってちょっと思っていたのだが、これは盲点だったな。

その後、薄切りとか色々想像をしたけれど、この

細い切り方が多分、自分の中では1番理に適うと感じた。

そんなバカ高くはなくて、コダワリや特徴は少ないんだけれど(←あるにはあるんだけれど)、生でも焼いても食事として日常的に使い勝手が良い味の、主食になりうるパンって大事な気がする。

(主張を押し付け過ぎないというか、何にでも使えて便利なんだ)

そんな事に気付いた今日この頃。

今まで勉強の為に色々食べてきたけれど、ある程度、外食の目測(目安?)が付いたので、好きなものを食べたら良いんじゃないかって。

昔、職場で高齢者の人にランチ時間前の雑談で、お昼に「調理法や味付けが勉強になるものを食べようか?、それとも今、自分が食べたいものを食べようか?迷っているんですよー」と階段を降りながら話していたら、

「そりゃ、お前、今食べたいもんだろうー」って。

「ですよねー、本心もそうなんで困っているんです」なんて会話をしたのを思い出す。

(その高齢者は俺が上司から国に提出する数字の捏造を強要されて、意地でも断ってランチの1時間中喧嘩をし続けている時に、ランチから帰ってきて話を聞き、上司を「バカヤロ、国に提出する数字を捏造してんじゃねえー!!」と叱り止めてくれた。

やっぱこういう叱る時は叱る姿勢が大事なんだよな、特に

『現場での事故を防ぐ為』に「テメ、バカ、コノヤロ殺すぞ」と言われ慣れている業界では怒られる事に慣れ過ぎてしまう。

恫喝すれば意見が通ってしまう事が身に付いてしまうという事も多分にあるが、組織の中だけで知恵が回る人間は嘘を吐いて隠蔽をする事が身に付いてしまうという事も身を持って見てきた、伊達政宗の「智に優れれば嘘を吐く」という遺言は本当なのだなと)

そして、この日はどうしてもエスニックを食べたくて(なんだろ、辛いものを食べたいってのはストレスでも溜っていたのかな?)、パッタイを食べたのだが、

檸檬(←ちょっと防ばい剤・防カビ剤=ポストハーベストの日本名=が少し気になったが)を

途中から搾って味変をすると、

全体の味の印象が劇的に変る。

アジアを期間をおいて何カ国か旅していた時に感じたスパイスやハーブの峻烈な感覚にモノ凄く近くなる事に気付いた。

当時はWHOの関係で輸入出来ない食材もあったから余計そう感じた。

(まあ、文化や健康を守る為に規制も大事っちゃあ大事なんだが)

食べたいものの選択肢はワリと広い方だと思う。

味噌汁を作る時、いつも水の分量がまちまちで、なんか計量カップもメンドーだなーって思った時、

そうだ、味噌汁を飲む時って大体ご飯を食べる時が多いから、

お椀(もしくはお茶碗)を二つ用意してご飯を食べる方で水を測って(蒸発する分も計算して)、そのお椀の水を切ってご飯を盛ればいいんだなって。

で、バッチり味を決めた味噌汁は

観えない水滴の付いていない方によそえば、

味の印象も見えない水滴で変らない。

今回は江戸味噌がもう少しで無くなりそうだったのでそれは取っておいて、名古屋の赤だしで。

※出汁を効かせれば塩気を濃くする必要はないんだよなー

↑なんか日本人の行き着く所まで行き着いた食事って感じ。

(長寿の国になった理由に触れた気がした)

フランスパンを買う時、長いから当然バッグには入らない。

(かといって先にスライスして切ってあると、それも劣化が嫌だし)

でも半分に切って貰えない時は外に出て千切って自分で半分にしてしまうんだ・・・

結構便利よ?

シイタケの軸を裂いて煮て

佃煮にし、

そのままでは塩気が強いから細かくしご飯と食べたら、

こんな美味しいものがあるのか?って・・・

型の重石が無い時、ダンボールを型の大きさと底の中間ぐらいの大きさに切って

アルミホイルを巻き

重石の蓋にする方法がある。

最近知った。

パテ・ド・カンパーニュ

パテ・ド・カンパーニュを作っていて・・・

茄子とかを揚げてから煮る事をオランダ煮というが(←油を使ってあるものは大体)椎茸を石突と軸を取ってから

揚げて

※本来切れ目を入れて揚げるが大きかったので。

酒・砂糖・醤油・出汁で5分落し蓋をし煮て冷ましておき

本来三つ葉とそのまま麺ツユをかけて食べるが、三つ葉が無いので(無いと作れないのでは意味無いから)、逆に椎茸を増やし鮑みたくサイコロ状に切って、温泉玉子を乗せ、かけ汁をかけ素麺に。

※5分ぐらいしてから食べると皿の各所から干し椎茸の様なダシが滲み出て凄い事になる!!

※小皿は遊びでオランダ煮らしく練りカラシを乗せたもの(そのままだとシツコイから)。

※素麺の構成で結構神経を使った。

※そのままの椎茸だとすげーシツコイんだが麺ツユをかけるとアラ不思議、丁度良くなる。

焼肉のタレが無いのを忘れていて(←基本使わんので)豚の焼肉をフライパンでジンギスカン風にし食べたんだが余らせておき

生姜や玉葱・挽肉と共に全部まとめて、

シューマイにした。

魚焼きグリルで焼くピッツアって裏表を焼くのな・・・

フライパンかオーブンで充分な気がするが一応学んでおいた。

味はワリと人間にとって原始的になる感じ