タケノコの水煮はたまにアクが抜け切れていない商品を掴まされる事がある。

少し齧ってみて(エグミがあったらそれはシュウ酸だ、だからオアカカとかカルシウムと共に摂取することは理に適っている)、それは事前に解った時は、

①何日か水をとりかえながら漬けてさらす。

or

②もう1度、タケノコを使う大きさに切ってから1時間後茹でこぼして、

↓

冷めていく過程でアクが抜けるのを待つしかないが、

↑

もしそんな時間が無い時、

③裏技を調べた。

↓

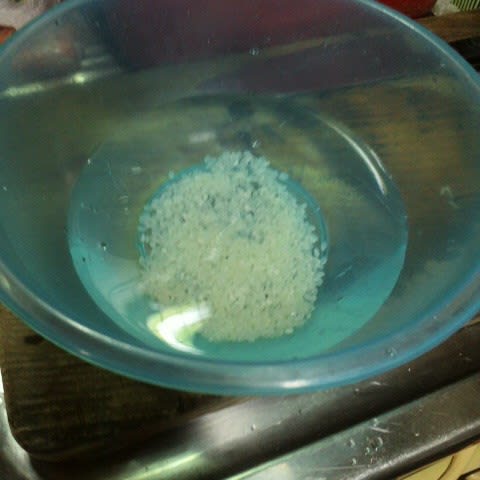

ボウルにタケノコがはいるぐらいの水を用意し

タケノコを使う大きさに切る。

米大さじ2

を浸水させ

小麦粉大さじ2を入れ

混ぜる

そこにタケノコを入れ

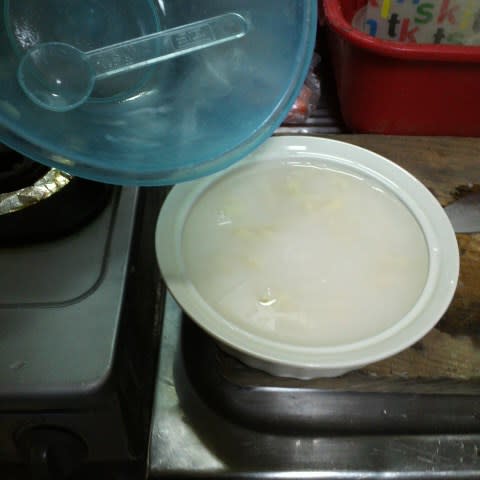

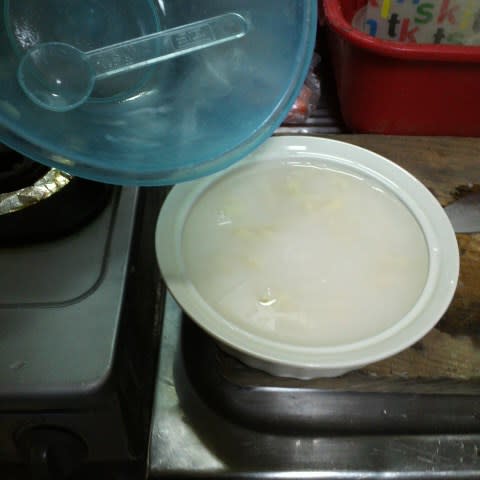

グラタン等の耐熱皿にでも移して(最初から耐熱皿でOK)

10分間~レンジにそのままかける。

(調べたら600wで10分だったから、500wだと13分前後ぐらいか?)

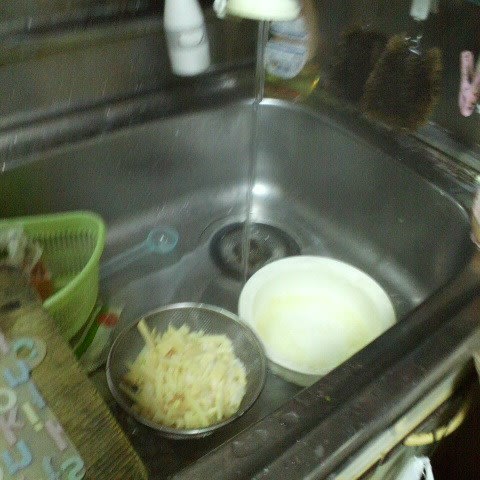

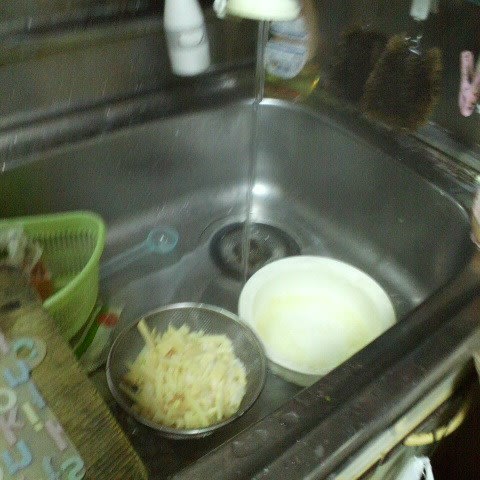

細かいと米粒がひっついてちょっと大変だけれど米とタケノコに分けて

水を切り

水洗いを行ってヌメリを取る。

これで手軽にタケノコのアク抜きが出来る。

タケノコは食感を楽しむものなので火の通し過ぎが怖いように感じるが、

よっぽどの高温でなければ火を通し過ぎても食感が変わる事はまずない食材。

・米粒と分ける時、大変なので適度な大きさにして後で切った方がラクかも

・米が勿体無いようだけれどね。

(大さじ2ってふやけると結構ある)

<揚げ生春巻き>

春雨を水で戻しておく。30分ぐらいか。

なるべく家にある材料で作りたいので、エビを食感が残る程度に細かく切って(量を増やし=エビは風味だと思った方が良いかもね、蟹シュウマイやエビシュウマイ的な・・・)、ニンジンを細い1cmぐらいの長さにきざむ

春雨が好みの硬さに戻ったら(硬めが美味しいかも)、ハサミで切る。

(ハサミでないとちょっと・・・)

挽肉と、後でタレで味を付けるので超薄味でナンプラー・塩・胡椒でタケノコも含め全ての材料をよく混ぜ込む。

(ちょっと挽肉が少なくてタケノコが多くてもなんとかなる、ヘルシーだし、ただシュウ酸がな・・・結石はもうコリゴリなので)

余っていたライスペーパーを硬めに戻し

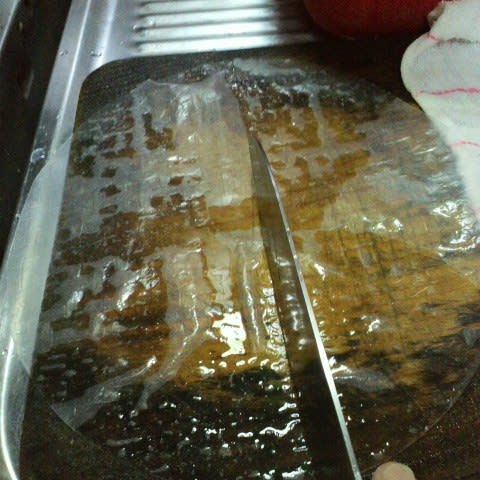

揚げ生春巻は南部では小さく(チャーソー)、北部では大きいのだが(ネムザン)、今回は南部風に小さく作りたいので、硬めに戻したライスペーパーを半分に切る。

※かなり小さいぞ!!

硬めに戻してハサミで切った方が早いかも(ハサミ大活躍だな)

手前に具をまとめて置いてクルっと1回巻き左右を締めて、クルクルと巻いていく。

これはちょっと側面の折込みが長いか。

具が多過ぎても巻きヅライ

とにかく練習をして巻き目を下にして置いていく。

具が余ってしまっても無理に詰めるよりは・・・巻くのにストレスがかからない。

余っている皮の数しかないが、半分のサイズにしたので、それでもこれだけ出来た。

油を温め、温度が120度ぐらいの低いうちに、生春巻きを投入

※温度が高いと破裂したりハゼる。

これで火傷をしたくない。

全部投入してそのまま中温で揚げていく。

春巻の底が白くなったら裏返す(弱火にしても温度が上がり続けるだろうから自分は火を切った、火事を起こしてもツマランから)。

そして又、揚げる。

5分~7分ぐらいかなー、

カリっと、箸の先で触って軽くなったらOK.

キッチンペーパー等で油をきる

ニョクマムとレモンを同量で混ぜた物や、それに砂糖・ニンニク・唐辛子を混ぜたタレ・スイートチリソース等と食べる。

レタス系の葉物で巻くと尋常じゃなく美味しくなるので是非お試しあれっ。

中にタレの中のニンニクや唐辛子を入れて巻いても

とにかく現地の風味に限りなく近くなるというか、そんな感じ。

(現地で、生野菜、怖かったけれどね・・・自分の中では野犬<生野菜<雨季のマラリア←虫除けの薬有りの順だった、夜に舌が口の横に出きっているドーベルマン的な犬が3匹後ろから近付いてくるとか、「バイ○ハザード」か?って、まあ、アジアに行く人は大抵大袈裟に語るものだが・・・最初は焦るわな、因みにフランスパンは美味しかった)

小さいのでパクパクといけてしまう。

<オマケ>

タケノコをアクヌキする時の米粒と具が余ったら

米の水分をきって、具と混ぜ

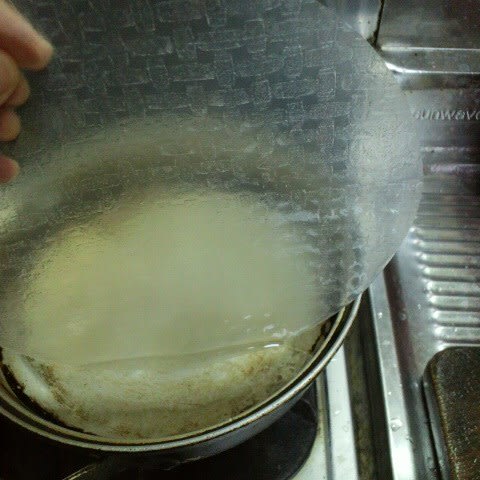

耐熱皿に詰めたら、弱中火の熱湯に入れて

布巾を縛り付けた蓋で(←水滴が垂れないように・・・)

20分ぐらい蒸す(一応、最初は菜箸を噛ましたがいらなかったかも)

アジア風の「おこわ」が出来た、バナナの葉やサラシに包んで蒸し炊きしている資料を見た事があったからイギリス料理の「蒸しプディング」の感覚を応用してみた。

レタスに包んでタレを少し付けるとオヤツ感覚で食べられる。

もち米だったらサイコウだが、まあ、そこまで贅沢は言うまい。

生姜などを効かすともっとサッパリするかも(結構、肉汁が・・・)。

たしかこんな料理方法(食べ方)が世界にあったよなーって。

少し齧ってみて(エグミがあったらそれはシュウ酸だ、だからオアカカとかカルシウムと共に摂取することは理に適っている)、それは事前に解った時は、

①何日か水をとりかえながら漬けてさらす。

or

②もう1度、タケノコを使う大きさに切ってから1時間後茹でこぼして、

↓

冷めていく過程でアクが抜けるのを待つしかないが、

↑

もしそんな時間が無い時、

③裏技を調べた。

↓

ボウルにタケノコがはいるぐらいの水を用意し

タケノコを使う大きさに切る。

米大さじ2

を浸水させ

小麦粉大さじ2を入れ

混ぜる

そこにタケノコを入れ

グラタン等の耐熱皿にでも移して(最初から耐熱皿でOK)

10分間~レンジにそのままかける。

(調べたら600wで10分だったから、500wだと13分前後ぐらいか?)

細かいと米粒がひっついてちょっと大変だけれど米とタケノコに分けて

水を切り

水洗いを行ってヌメリを取る。

これで手軽にタケノコのアク抜きが出来る。

タケノコは食感を楽しむものなので火の通し過ぎが怖いように感じるが、

よっぽどの高温でなければ火を通し過ぎても食感が変わる事はまずない食材。

・米粒と分ける時、大変なので適度な大きさにして後で切った方がラクかも

・米が勿体無いようだけれどね。

(大さじ2ってふやけると結構ある)

<揚げ生春巻き>

春雨を水で戻しておく。30分ぐらいか。

なるべく家にある材料で作りたいので、エビを食感が残る程度に細かく切って(量を増やし=エビは風味だと思った方が良いかもね、蟹シュウマイやエビシュウマイ的な・・・)、ニンジンを細い1cmぐらいの長さにきざむ

春雨が好みの硬さに戻ったら(硬めが美味しいかも)、ハサミで切る。

(ハサミでないとちょっと・・・)

挽肉と、後でタレで味を付けるので超薄味でナンプラー・塩・胡椒でタケノコも含め全ての材料をよく混ぜ込む。

(ちょっと挽肉が少なくてタケノコが多くてもなんとかなる、ヘルシーだし、ただシュウ酸がな・・・結石はもうコリゴリなので)

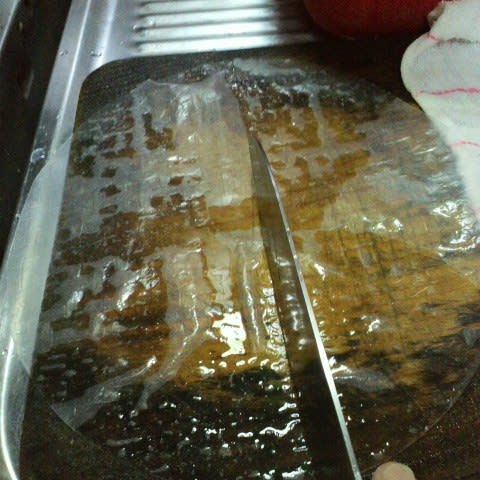

余っていたライスペーパーを硬めに戻し

揚げ生春巻は南部では小さく(チャーソー)、北部では大きいのだが(ネムザン)、今回は南部風に小さく作りたいので、硬めに戻したライスペーパーを半分に切る。

※かなり小さいぞ!!

硬めに戻してハサミで切った方が早いかも(ハサミ大活躍だな)

手前に具をまとめて置いてクルっと1回巻き左右を締めて、クルクルと巻いていく。

これはちょっと側面の折込みが長いか。

具が多過ぎても巻きヅライ

とにかく練習をして巻き目を下にして置いていく。

具が余ってしまっても無理に詰めるよりは・・・巻くのにストレスがかからない。

余っている皮の数しかないが、半分のサイズにしたので、それでもこれだけ出来た。

油を温め、温度が120度ぐらいの低いうちに、生春巻きを投入

※温度が高いと破裂したりハゼる。

これで火傷をしたくない。

全部投入してそのまま中温で揚げていく。

春巻の底が白くなったら裏返す(弱火にしても温度が上がり続けるだろうから自分は火を切った、火事を起こしてもツマランから)。

そして又、揚げる。

5分~7分ぐらいかなー、

カリっと、箸の先で触って軽くなったらOK.

キッチンペーパー等で油をきる

ニョクマムとレモンを同量で混ぜた物や、それに砂糖・ニンニク・唐辛子を混ぜたタレ・スイートチリソース等と食べる。

レタス系の葉物で巻くと尋常じゃなく美味しくなるので是非お試しあれっ。

中にタレの中のニンニクや唐辛子を入れて巻いても

とにかく現地の風味に限りなく近くなるというか、そんな感じ。

(現地で、生野菜、怖かったけれどね・・・自分の中では野犬<生野菜<雨季のマラリア←虫除けの薬有りの順だった、夜に舌が口の横に出きっているドーベルマン的な犬が3匹後ろから近付いてくるとか、「バイ○ハザード」か?って、まあ、アジアに行く人は大抵大袈裟に語るものだが・・・最初は焦るわな、因みにフランスパンは美味しかった)

小さいのでパクパクといけてしまう。

<オマケ>

タケノコをアクヌキする時の米粒と具が余ったら

米の水分をきって、具と混ぜ

耐熱皿に詰めたら、弱中火の熱湯に入れて

布巾を縛り付けた蓋で(←水滴が垂れないように・・・)

20分ぐらい蒸す(一応、最初は菜箸を噛ましたがいらなかったかも)

アジア風の「おこわ」が出来た、バナナの葉やサラシに包んで蒸し炊きしている資料を見た事があったからイギリス料理の「蒸しプディング」の感覚を応用してみた。

レタスに包んでタレを少し付けるとオヤツ感覚で食べられる。

もち米だったらサイコウだが、まあ、そこまで贅沢は言うまい。

生姜などを効かすともっとサッパリするかも(結構、肉汁が・・・)。

たしかこんな料理方法(食べ方)が世界にあったよなーって。