雑賀崎の方には、海だけでなく

和歌山市内の景色も

見渡せる休憩所があります。

以前ここを訪れた時は、

お水を持ってくるのを忘れていて、

お茶でカップヌードルを作った

という思い出があります。

これが意外においしく、

「伊右衛門ヌードル」と呼んでいましたねえ。

とはいえこれ以降は作ってませんけど・・・。

ここからは和歌山城が見えます、

という案内が立っています。

なかなか肉眼では見にくいのですが、

カメラで遠距離撮影をしたら見えていました。

いいところですねえ。

ここで休憩していると、

以前ここで感じた

人の気配のことを思い出します。

休憩しながら

「ああ人が来たから、邪魔にならんように

ヌードルを食べて」っとしていましたが、

人は一人も来ていません。

へんやなあ。

じゃ食後にお茶を追加で温めようかと

思って火をつけると、またまた人の気配。

ああ、火が邪魔にならんようなところに

置かないとなあと移動させると、

あれ?やはり人は来ていません。

なんかこの事件が印象的で、

かえってネットを見たら

このあたりが心霊スポットで

あることを知ったのです。

そんな話をしていると、

「doironさんには感じるんやねえ。

私なんか今日も二人の人が

いてただけで何も感じなかった」

というのです。

「え~~?ふたり!一人しかいなかったやん」

と聞いてた我々がぞくぞくしました。

いやあこんなおどろく話はびっくりです。

も、もしかして「桜満開やったねえ」

なんて話にならないかと

ドキドキしたくらいです。

結局まあ勘違いだったという話に

なったのですが、それにしても

やはりある意味心霊スポットかもしれません。

それにしても、ここの岬の先端の桜は

見事でした。

咲いてるときにもう一度来るかと、

心の底では思いが花開いていたのでありました。

まあこれで雑賀崎台場は

いろんなことで満喫しましたね。

それでは最後に車で雑賀埼灯台の方へと

向かうことにしましょう。

いったん歩いて雑賀の町並みを下り、

車へと戻ってゆきましょう。

街並みを降りていくのは

ここからいけるかなと下りはじめましたが、

どうも道が行き止まりです。

向こうの道に出ようとすると、

家の中を通るような感じです。

これはいかん、道に迷ったと、

また戻ってゆきます。

別の道から下りに入ります。

あれ?登って来る時にはこんな道を

通ったかなと思いながらも

とりあえず下り道を探して降りていきますと、

何とか港に出ることができました。

郵便局や宅配便、新聞社など

大変でしょうねえ。

恐るべき日本のアマルフィです。

では車に乗り込んで灯台を目指します。

廃屋満タンの建物の横を抜け、

突き当りが雑賀埼灯台です。

以前はもっと寂れた感じだったのに、

かなり整備されていますねえ。

こんな夕日のスポットまで

設けられています。

灯台に登ってゆくといい景色ですねえ。

遠くの景色や、海には島も

たくさん見えています。

おっ、なんと沼島まで見えるようです。

この日は少しガスってましたが

島影は見えていました。

海風を受けながら、

気持ちいい景色を楽しみましたね。

灯台を終えたら、

帰り道のところにあるお店に向かいます。

名前は「さんまや」です。

灰干しサンマがいいそうです。

皆さんはサンマを、

doironはホッケを買いましたよ。

和歌山でホッケがとれるのかと

驚きましたが、そうではない様でした。

でもうまかったなあ。

こうして雑賀崎に春を求めて

やってきたプチ旅。

雑賀崎にももう春はすぐそこって感じで

とても気持ちい一日でした。

車で雑賀崎の方面へと向かっています。

先ほど見学した東照宮も過ぎ、

和歌浦漁港のあたりから

道幅は狭くなってゆきます。

そのうえここはバス道ですから

運転はより慎重になってゆきます。

新和歌浦あたりに近づいてくると、

大きな建物もたくさん出てきますが、

廃屋になっているところが多いですね。

そんなことを話してたら

「廃屋マンタン」やあ、

なあんて言葉が出てきます。

残っている大きなホテルも

老人施設になっていて、

うまい後利用やなあなんて感心しますね。

このプチ旅行から帰ってきてから、

ジムの利用者にそんな話をすると、

感慨深そうでした。

だって、この辺りは昔は花街で、

散々遊んだ人が年を取って

ここの高齢者施設に入り

「あの頃はよかったなあ」なんて

思っているのかなあなんて

思ってしまったそうです。

ああなかなか人生、生きていくのも大変やねえ。

まあこちとらももう目の前の

世界なんでしょうけどね。

そんな廃屋ホテルや高齢者施設を見ながら、

もう勝手知ったるこの辺の道です。

狭くて車もすれ違いしにくいような

道をくねくねと降りていきますと、

雑賀崎漁港に到着です。

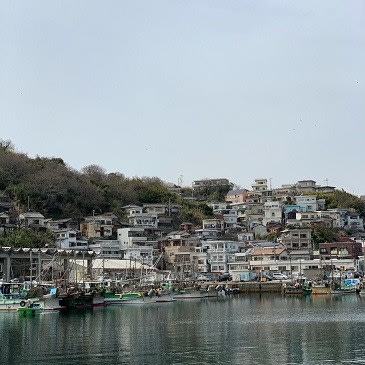

目の前には漁港の景色があり、

東側には住宅が斜面に所狭しと並んでいます。

この景色がイタリヤの

「アマルフィ」というところの景色に

そっくりなんだそうです。

そこはこんな感じです。

これに匹敵するような

ここの景色はどこかなあ

とか言いながら、港の中を

あっちにろうろ、こっちにうろうろ

しましたが、さすがに

住宅の構造が全く違っていて、

こんな感じが最大似でしたかね。

まあええ感じとしましょう。

で住宅地の中はどうなっているんでしょう。

港の空き地に車を止めて

その住宅地の中を歩いてみましょう。

すると、まっすぐの道はありません。

どの道もくねくねと曲がっており、

かなり強烈な上り坂です。

位置関係も家に囲まれていて

よくわかりません。

とりあえずは上り坂を

くねくねと上がってゆき、

途中神社も越えて

ふうふうと上がってゆくと、

やがて稜線上の道に出てきました。

この道をさらに上がってゆくと、

廃屋ホテルの横に雑賀崎台場の

案内が出てきます。

車を数台停めれそうな

広場を抜けて進んでいきましょう。

doironはこの道も知っていますので、

スタスタと進んでいきます。

実はこの道のあたりが、

前回来た時に人の気配を

とっても感じたところでした。

人がいっぱい来ているのかなあ

と思っても、前方には人影がありません。

ここは散歩に場所かなあと

後ろから人が追ってくる

感じがしたのですが、

振り向けば誰もいません。

なんか変な感じやなあと

強烈に思ったところでした。

メンバーにそんな話をしたりしながらも、

進んでいきます。

途中左に、石垣土塁の跡があります。

そしてさらに進んでいくと、

馬蹄形の砲台跡があり、

真ん中にりっぱな桜が植わっています。

「うわーこれが咲いたらきれいやろなあ」

「これが満開のころは、

ここはすごい穴場やろねえ」って

声が上がります。

海に面した先っぽの土地で、

これはもうすごいでしょうねえ。

と思っていたら一人の人がやってきて

眺めていましたねえ。

まあdoironがここで人を見たのは、

この人が初めてでした。

桜の下でつぼみを眺めながら

満開を予想するだけで、ちょっと

残念ですがあきらめて戻ってゆきましょう。

途中、和歌山市内が見渡せるような

見晴らし台もありますので、

そこで少し休憩していきましょうか。

続く

さあもう和歌浦方面にきて、

寺社仏閣や名所を見て回ってきましたが、

まだメインの雑賀崎の方にはいってません。

これから向かってゆくのですが、

とりあえずは昼飯にしましょう。

今日は同乗者は二人とも

お酒を飲んでよしなので、

そういうお店を色々と

探ってくれていました。

そうそう人々の中には、

食事場所を探したりするのが

とても上手な人がいますよね。

働いていた時の上司で、

もう歩くミシュランガイド

というような先輩がいました。

泊りで出張に行ったり、

遠方に仕事に行ったり

したときにもその人が

ここにしようといって入って行った

お店は必ず当たりという、

そういう本能がとても優れた人でした。

今回プチ旅に行った人も、

まだ若いのにそういう素質を

備えています。

しかも料理も上手だから、

歩くクックバッドといっても

いいかもしれません。

昼食はその人がすでに選んでいて

くれてたお店で、漁業協同組合の

建物を改造してやってる

お店に行くことになりました。

東照宮から車で5分くらいの

ところにあるお店です。

行ってみるとやはりここは

人気店のようで、車も多く

泊まっていました。

待ち時間とかあるのかなあ

と思いましたが、幸いタイミングよく

すぐに店内に入ることができたのは

ラッキーでしたね。

え~っとまずは生ビール二つね。

それからメニューはというと、

店の人は「あとマグロの中落ち定食は

後一食となりました。」

となるとこれは先に言わないと

いけませんね。

なんくなるということは人気料理です。

誰も食べなければdoironがいただきます。

ハゲの煮つけなどという

怖い料理もありましたが、

三人とも無事に定食を頼んで、

さあでは昼間のプチ宴会です。

これが本日最後のマグロの中落ち定食です。

インパクトあるでしょう。

そぎ取られたマグロと、

あと残りは骨のまわりに着いた身を

こちらがスプーンでこそいでゆきます。

とってもワイルドだろう。

生ビールを飲みながら、

楽しく昼食です。

ああ、幸せですねえ。

たいがいは自分が運転なんで、

遠方でこうしてビールが

飲めるなんてまあ、

もう旅行気分ですね。

運転手さんありがとうございます。

ここでまあ、これからの雑賀崎について、

言わずに黙っておこうと思ったのですが、

お酒につられて話をしました。

これまでここに行ったときに、

doironが受けた印象と

帰ってみたネットのこの地区に対する印象が

一致したのです。

それは前回ここに行ったときに、

周りは静かなのに、それでもいつも

そばに人がいるように感じたのです。

でも振り返っても誰もいないし、

挨拶しようとしても人はいません。

気配はほとんど空振りなのに

それでもなんか誰かに

見られているような感じが

ずっとしていました。

ほとんどの建物が廃屋で

殺風景なところなのにねえ。

それでも人の気配が濃厚

という変な感じ。

実はこれはかえってネットを

探ってみた時に同じような

印象を受けている人がたくさんいたのです。

いわばまあ心霊スポット

のような感じですね。

だからこれから向かって行くけど、

そんなところなので

心して歩いてねって

言っておきました。

こんな印象は感じる人と

感じない人がいるよねえ、

なんて感じで話は盛り上がり

ましたねえ。

さてビールとおいしい料理で

おなかも一杯になりました。

さすがに歩くクックパッドが

選んでくれたお店だけのことは

ありましたねえ。

大満足でお店を出て、

さあではこれから車を転がして

もらって雑賀崎の方へと

向かってゆきましょう。

続く

和合の松のクローン復活を目指している

「鹽竈神社」を出て、次はその裏の

玉津島神社を目指しましょう。

鹽竈神社も元々はこの神社から派生したもの。

昔はこの辺りは島になっており、

六つの島山がまるで玉のように

海中に点在していたことから

こんな名前の神社になっているそうです。

ここには小野小町の

袖掛けの塀があります。

う~ん、なんかシャツをかけたくなりますねえ。

そしてこれは「根上がりの松」。

株価関係者はお参りしていかないといけませんね。

神社内をウロウロしてお参りしてさあ、

次は海がよく見える鏡山の

展望台に上がらないといけませんね。

ここの山はまるで鏡のように

そびえています。

まるで木の模様のような形をしており、

別名「伽羅岩」といわれています。

ああ、ここは上らないでねえ。

ちゃんとした登り道があるので

上がってゆきましょう。

山頂からは片男波がよく見えます。

このあたり、鶴が飛んだりしていたんですねえ。

眺めの良い山頂で、景色を楽しみました。

さあ、これでこのあたりの見所は堪能しましたね。

では再び車に乗って、片男波を少し眺めてから

今度は東照宮を目指しましょう。

紀州といえば、御三家ですね。

そこに初代徳川家康をまつる社として

作られたところです。

不老橋の前を通り、川沿いに800mくらい

進むと突き当りが「紀州東照宮」です。

初代紀州藩主徳川慶喜が建立しました。

建造物は重要文化財です。

車を止めて、さあその本殿まで

階段を上ってゆきましょう。

こんな階段です。

近づいてみると、三段に分かれており、

上の段の方は幅が狭くなっています。

下から見上げた時に、

階段を長く感じさせる仕組みですね。

そして石段の数はなんと108段。

煩悩の数ですね。

でもまあ煩悩が108個と

いうのもいろんな説・由来が存在し、

確立したわけではないそうです。

そもそも、自分の中にある感情や素行である

って言われても108個もなんて

わからないよなあ。

まあわかれば悟りも近いかもしれません。

四苦八苦で4×9+8×9=108なんて、

人間悲しいよなあ。

そんな数の階段を上ってゆきましょう。

一段ずつ登ってゆきます。

上まで上がったらこんな感じ。

しかし108の煩悩ってめちゃ

多いなあって感じです、ハーハー。

そう煩悩を感じただけでも、

ここに参った値打ちがあるというものです。

そしてこの階段上にある

山門から見える景色は、

最高の景色でした。

煩悩を越えたら最高の景色

ってなんか意味深ですねえ。

ここは先日ブラタモリでも

やってましたねえ。

タモリも感心してはりました。

中に入ってゆくと、

ボランティアさんが解説をしましょうか

というので、参加していきました。

「まずは本殿の建物ですが、

日光のような飾りが見事に施されています。

三種の猿は・・・」と

説明が始まるのですが、

人も増えてきましたし、

この後まだまだいいとこ巡りを

するので時間が押しています。

こっそりと集団を離れ、

歩きつつ本殿まわりを一周。

まあすごい建物やねと感心しつつ、

我々は勝手に歩きを進めて

ゆくのでありました。

この徳川家康を無視して

離れていく行動はやがて

「離ればなれ」という言葉になって

この世に残っていくのでありました・・・

なわけないか。

帰りは、先ほどの階段ではなく、

山手の方に付けられた

傾斜の緩い坂道を降りてゆきましょう。

以前もこの道を降りたことがあります。

静かな山道ですが、

木々にはたくさんのリスがいましたねえ。

今回はどうかなって見てみましたが、

残念ながらおリスでした。

いや、お留守でした。

続く

絵の展示会の方もいろいろと動いていますが、

平日の歩き遊びも続けています。

これはまだ、お絵かき展が

具体的には何も決まっていない頃の

ことなんですが、

やって来る春を探しに、

雑賀崎方面へと遊びに行ったときのことです。

そこは以前二回に分けて

歩いて旅したところです。

そこへ友達が二人で出かけていくので

来ないかといわれたので

喜んで行くことにしました。

メンバーを見ると運転はしてくれるので、

楽勝ですねえ。

旅先でビールもいただけます。

しかも家まで朝に迎えに来てくれる

というので、こんなにありがたい

歩き旅はありません。

なので、前回の旅で経験したことを

ちゃんと伝えてあげないとなあ

とか思いながら出発していくのでありました。

26号線を南下して向かいます。

で、途中のコンビニで飲み物等を購入です。

早速、運転者以外はアルコールと

おつまみを購入です。

朝からビールをプハ―と飲みながら、

快適なドライブとは、

こ、こんな幸せな日はめったに

ないですね?

もうこれだけで心が満たされてゆきます。

ここはもうすっかり春が来たって感じです。

国道42号に入りさらに南下していきますと

和歌浦の交差点に出ますので、

そこを右に入っていくと

前方に妹背山が見えてきます。

海に浮かぶ小さな島で、

石橋がかけられています。

以前はこの橋が台風で壊れており

渡れなかったですねえ。

もっと以前には一度渡ったことはあります。

「若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み

葦辺をさして 鶴鳴き渡る(たづなきわたる)」。

そんな若浦の雰囲気を良く表している景色です。

この橋は和歌山県最古の石橋で、

1650年ころに徳川家が

築いたといわれています。

案内板にはそう書かれています。

でもまあ3年前に来た時は、

台風で無残な姿にはなっていましたので

補修はされていますがね。

その橋を渡って島の中に入ると

まだ部分的にロープが張られているので、

景色をゆっくり楽しむという感じでは

なかなかありません。

過去の人はここで楽しんだんやろなあ

ってそんな感じを味わってきました。

まあ今回のこの旅の出だし部分ですね。

よしよし。

島から和歌浦方向を見ると、

古い眼鏡橋が見えています。

ああ、以前はあそこにも行きましたねえ。

では歩いて行ってみましょう。

ここは「不老橋」といわれています。

この先にある東照宮に参る

徳川家の人が通る橋として整備されたもので、

これも1851年に作られた古い橋で

「日本遺産」になっています。

よく観光ガイドブックに

記載されているのが、

このすぐ横にバス停があり、

「バスを降りたら日本遺産」

といわれていますねえ。

そしてこの橋に並行して作られた

自動車が渡る橋も

眼鏡橋になっているのが面白いです。

なまえは「あしべ橋」といいます。

先ほどの万葉集の歌にも出てきますね。

鶴が飛来するアシベなんですねえ。

そこから山の方を見ますと、

大きな看板が上がっています。

「鹽竈(しおがま)神社」

と書かれています。

そうですねえ、こんな名前だと

大きな看板でないとちゃんと

書けないような名前ですねえ。

結晶片岩という石でできた山の岩穴に

ご神体が鎮座する山です。

ここに生えていた樹齢数百年という松が

家庭円満の守り神として生えていました。

「和合の松」といわれていましたが、

それが最近台風で倒壊してしまいました。

しかしその松を復活させたいと、

クローン苗をもとの場所に

植えられているようですが、

どうなっているんでしょうねえ。

続く