クスノキを背後にして進んでいきますと、

もう松尾寺はすぐそこです。

道が右に曲がって川を渡るところで、

左側に参道が続きます。

そこに、「御旅石」というのがあります。

村の人がこの石の上に御輿をのせて

回り始めたところから、

ここの石を「御旅石」と呼んでいるそうです。

その先に、松尾寺へと上がってゆく

石段が見えているのでそちらに向かいましょう。

阿弥陀山松尾寺。

天台宗のお寺で、

御本尊は如意輪観世音菩薩。

こんな菩薩にもこれまで何度か会いましたねえ。

石山寺、岡寺、橘寺もそうでしたねえ。

如意宝珠と法輪を持つ菩薩です。

六道の衆生の苦を抜き、

世間・出世間の利益を与える

という菩薩ですねえ。

では階段を上がってゆきましょう。

階段の途中に首堂があります。

源義経が戦死した将士の首舟一艘を

ここに送り、菩提を弔った

といわれています。

そんな首堂を抜けると

本殿のある所に上がってきます。

まずは楼門です。

立派な門ですねえ。

そしてその手前には紅葉する木が・・

秋にも期待ですねえ。

そしていよいよ本殿が見えてきました。

ここのお寺は672年に役小角が

当地で7日間修法し、霊木を得て

如意輪観音を彫り、

小堂を建てて安置したことに始まります。

古いですねえ。

お参りしておきましょう。

境内のベンチに腰掛けて、

お寺の女性と話をしました。

「どこから来たんですか」ときくので

「泉大津から。くすのき公園に

車をとめて歩いてきましたよ」

「それはよくぞお参りです」

「帰りは山の中を抜けて、

加納トンネルのところから

くすのき公園に戻ろうと思うんですが」

「それならこの先の第三駐車場を出て、

広い道路を右に行くとわかりやすいですよ」

とのこと。

結構、このあたりをウロウロと

歩いているような口ぶりでした。

こちらとしては地図を見ながら

歩こうと思っているので、

だいたいのことを

聞いておけば大丈夫です。

じゃ、山へ行って帰りまあす

と言って出発です。

しばらく境内を歩いて行くと

公園やトイレもあるので用事を済ませて、

駐車場へ入ってゆきます。

けっこう若い人のアベックが多いですねえ。

そこを出たら広い道路に出ます。

先ほど駐車場から出てきた道の続きですね。

それを駐車場とは反対の

右の方に歩いてゆきます。

ああ、ここに小中学校の

南松尾はつが野学園があります。

もう8年位前ですが、

和泉市の市長といろんな話を

したことがあります。

その時彼はこの松尾寺当たりの

発展を熱く語っておられました。

あの時に話をしていたこの学校を、

doironは初めて見ましたねえ。

山手の広さを利用した、

広々とした学校ですねえ。

小中校の教育が順調にいくことを

祈っています。

その学校を見ながら池のところに出ると、

池の横を通って下山していく道に出ます。

でもねえ、

これだけじゃ物足りないですね。

山の中を回ってみようと、

道なき道を進んでいきました。

しかしねえ、草たっぷりになって

行きどまりです。

それを二回繰り返して、

ようやく山の中に入っていく道に出ました。

そこには大きな芝生広場があるのですが、

そこの景色を見てビックリ。

大量のテントが張られ

大勢の家族が遊んでいるではないですか。

GWなんで、静かなところで

遊ぼうと思って出てきたんでしょうが。

もうその公園は和泉市の

府中駅をも上回るにぎやかさ。

いやあ、なんか間違ってるんじゃないか

というくらいでした。

doironはそこから逃げるように

山の中にはいり、

たくさんの自然と戯れていたら

なんと松尾寺の正面入り口の

ところに出てきました。

仕方ないので、ここから来た道を

帰りましょう。

まあ、静かな自然の中をゆっくりと歩いた、

GWの一日になってよかったです。

あの芝生広場の賑わいを思い出しつつ、

みんなあんな自然が好きなんやなあ

とか思った松尾寺周辺散策でした。

コロナ予防時の遊びをいろいろと考えている。

まあ、一般的にはマスクなどの対策をして、

人とあまり接しない遊びをすればいいわけだ。

昨年は家を歩いて出て、

あちこち歩き返ってくるという遊びを

たくさんしたなあ。

今年は車や自転車で移動して、

そこでまああまり人と接しない形で

歩き回って帰ってくるという、

そんな歩きをしている。

それだったら普通の歩きじゃないか

といわれるかもしれないが、

まあできるだけ電車に揺られたり、

大勢の人と接したりすることがないようにと、

それなりに考えてコース選びをしているわけだ。

今回歩いたのは、和泉中央の

奥の山の方にある「松尾寺」周辺を

歩いてみようと考えた。

まあ大変な山があるわけではなく、

山といっても田舎の村のつながりのような

ところだからそんなにハードな

わけではないだろう。

ここへ行くのに駐車場のあてはある。

公園にある駐車スペースにとめるのだ。

それにここは田舎山のむらだから

人は少ないだろうという考えだ。

では、出かけて行こう。

家を出て、和泉府中を過ぎ観音寺の坂を上り

和泉中央に向かう。

そこからまだまだどんどん進んでいくと

突き当りが公園になっている。

はつが野にある多目的公園

「くすのき公園」だ。

ここの駐車場に入ってゆくと、

止まっている車は半分くらい。

余裕で駐車可である。

そこから、さあ歩き始めましょう。

山の方に登ってゆくと、

このあたりの住宅街は最近とても進んでいる。

むかしは山道みたいなところだったのに、

きれいな広い道が続いているのだ。

途中から、そんな道をそれ、

松尾寺町の村中に入ってゆく。

ここからだと、でっかいクスノキが

目印である。

そうこの松尾寺の所には

和泉市で最大の巨木であるクスノキがある。

樹齢は700年以上で高さは38m。

あれを目印に歩いてゆけばよい。

ああ、遠くに見えていますねえ。

あちらへ向かって行きましょう。

その時に道ばたの家を見ると

玄関先に変な絵が張られていますよ。

8年前にここを歩いた時には

なんか宗教的な絵なんだろうな

と考えていたのですが、

今ならわかります。

「角大師」。

慈恵大師が疫病の流行を押さえようと

鏡の前でお祈りすると

その姿が鏡の中で骨になって、写りました。

それを写し取ったのが

「角大師」といわれています。

これを玄関に発布しておくと

疫病に襲われないとされています。

今のコロナの世の中で、

信者はアマビエよりも

すごいといってはるようです。

そんな角大師の絵が

この辺の家にはあちこちに

はられています。

天台宗の関連で出てくるので、

比叡山でも熱心に張られているようです。

これまで歩くことで覚えた知識ですねえ。

狭い村の中の道を歩きながら、

そんなことを考えていたら、

ようやく大きなクスノキの

ところに出ましたが、待てよ、

これは松尾寺のクスノキではないですねえ。

それは広場のところに生えている木ですから、

こんな感じではないです。

これは近くにある別のクスノキですね。

でもまあこれもかなり大きいようです。

本物は、この写真の後部の方に

写っている木ですね。

それがこれ。

かなり大きいですねえ。

木の下に行って上を見上げると

命の大きさに圧倒されます。

幹の回りは10m。

doironの地元の神社の木より少し大きいですね。

そして木の横には鳥居が建てられ

横からお祈りできるようになっています。

そちらに行こうとしたら、

そこでは二人の人が深々と

お祈りしていましたから

近寄れなかったです。

ここまで来たら松尾寺はもうすぐそこです。

続く

本日、市が行っている

コロナワクチン集団接種の

二回目の予約申し込みがありました。

一回目は5月1日。

この時も頑張って、ネットでまずは申し込んだ。

だが、選んだ日にちがわるかったのか、

ミセスは予約はとれたものの、

doironは予約のボタンを押したら

もう埋まっていたので、

予約できませんと出たのです。

じゃあ、日にちを変えて

申し込もうと日にち欄を見たら

すべて予約できる日が無くなっていました。

うわーこれは、これは大変と思って

今度は電話に切り替えて、

連絡しましたが回線がいっぱいで

つながらない状態。

結局一日かけて、ポツポツと

500回くらい電話をかけたものの

つながりませんでした。

まあ仕方ないですね。

じゃあ二回目の予約でまた頑張るかと、

考えを変えました。

まあミセスが予約できたので、

doironが感染しても

面倒見てもらえるか、

などと変な納得をしたのです。

確かに500回くらいの電話では

つながらないですね。

ある人は親戚一同集まって、

7台の電話でそれぞれ500回かけ

やっと一回つながった

といっておりました。

では、次回の予約の6月10日を

待ちましょうとあきらめていたのです。

その間、かかりつけの病院にも

行きましたが、そこは最初

75歳以上からと決めており、

もう7月いっぱいまで

予約でいっぱいだと言ってました。

で、その時に医者がこう言ってました。

多分予約は前倒しになるだろうし、

ネット回線や電話回線も増やすので、

多分大丈夫でしょう。

だから待ってみてください。

それでもあかんかったら

8月になりますがうちで打ちますよ。

とのこと。

わかりました。

ではしばらく待ってみましょう

ということにしました。

その間に、ジムなんかでも

「1回目打ったよ」という声も

上がってきており、

いいなあと思っていたのです。

すると、ついにやってきました、

二回目の予約を6月10日から早めて、

5月29日午前9時にするとの通知です。

じゃこれで頑張ろうと思い

今朝を迎えたのです。

さすがに前の夜には予約する夢を見ました。

気になっていたからなんでしょうねえ。

でもねえ、この夢がとんでもない夢でした。

6月にみごとに予約が取れて、

ミセスの一回目より早く打てる

ことになったのです。

ところが、その場所を見ると、

なんと東北のある味噌会社の

蔵の中なんだそうです。

なんてことだ。

これだったら、車を飛ばしていっても

あかんから宿を予約しなきゃ、

というところで目が覚めたのです。

どえらい夢を見てしまいました。

そして予約の始まる午前9時を迎えました。

ネットをつないで、

予約ボタンを押せばいいだけにしています。

場所は体育館での集団接種です。

ネットがつながったとたんに、

その希望の日を入力したら、

「予約はできませんでした」

と拒否されました。

ここであらかじめミセスと共同して、

僕がダメだったら即かわりに

飛び込むよと待機していました。

一応ミセスにはこの週は

山に行くからやめてねと

言ってたんですが、

そうして飛び込んだミセスの予約には

1日だけしかあいていません。

で、そこを押してみたら

見事に予約完了です。

え~、その日はと言ったのですが

仕方ありません。

日にちを変えようと思ったら、

いったんキャンセルしないといけないんです。

もう山友達にはその日は

避けてもらうしかありません。

いやあ、予約はとれたものの、

複雑です。

本当に山友達には申し訳ないことをしました。

その後メールで報告したら

許してくれましたが、

とても申しわけないことをしました。

こうなったら、あの痛そうな

筋肉注射にも泣かずに堪えましょう。

日にちは6月24日。

と二回目は7月15日。

まあ楽しい夏には何とか

間に合いましたねえ。

梅雨になるといややねえ。

遊びが一気に制限される。

今年は梅雨も早く、

5月からもう雨降りが続いている。

以前雨中を歩いたこともあったけど、

足はぼとぼと、地図も満足に広げられないし、

写真撮影もままならない。

やはり雨の日にはできるだけ

インドアでの楽しみを

見つけないといけないね。

以前だったらプールという手も

あったんだけどねえ。

今は遠ざかっており、

ほんとにまだ泳げるんだろうかと

不安になってきたりもする。

そんなことを考えつつも、

とにかく今はお絵かきを頑張るかと、

筆、パレット、紙、水、絵の具を

用意することにした。

今回、描こうとしているのは梅干しである。

以前も書いたことはあるのですが、

もうすこし梅干しの質感を

出せないかと思ったのでした。

梅を台所から引っ張り出し、

テーブルのところに置いてみた。

こうしてじっくり見るとむつかしいよ。

まず、梅干しの色を絵の具で

つむぎださないといけない。

黄色い梅干しとかもあるけど、

やはり赤い鮮やかな色が欲しい所だ。

全体を見ると陰になっている

暗色の混ざった部分と、

光の当たった白の混じった部分もある。

この色合いの配置が

みずみずしさに大きく影響しますねえ。

そしてさらにもう一つ、

むつかしい所がある。

それは表面がへこんでいたりして

いびつになった部分の表現だ。

黒で塗りつぶすだけじゃ

梅干しの質感を損ねるので、

そこに白い影もつけつつ、

その形もしっかり描かないといけない。

では一度、スケッチブックに

いろいろ試し書きしてみるかと、

ひとつずつ書き始めてみることにした。

色はこんな感じかなあ、

でこぼこはこんな感じかなあ

とかいろいろ描いてみるけど

うまくいきませんね。

なんか梅干しのつやつや感が出ずに、

ごわごわ感ばかりになってしまいます。

素人のdoironが、

梅としそで漬けてももう少しましな

梅干しができるだろうって感じです。

半日かけていろいろと

絵をやってみましたが、

なかなか思うようにはなりません。

じゃ、一度考えているような構図で

書いてみるかと、午後から

取り掛かってみましたが、

やはりなんか無理ですねえ。

一日かけてあーじゃない、

こーじゃないと挑んだ挙句、

ネットに乗っている梅干しの絵や

昔から趣味のお絵描きをやってはる人で

ジムに来てはる人もいるので、

いろいろと参考意見を聞くことにしたのだ。

結局その人もむつかしそうやねえ。

本でも見てみたらというような

アドバイスしかもらえませんでした。

仕方ないですね。

また日にちを変えて挑んでみる

ことにしましょう。

パレットを持って一日頑張って

成果にならなかった悔しさには

へこみますね。

あ~あ、雨降りのおかげで

貴重な一日を無駄にしたなあ、

これってなにか前向きに

とらえることできるかなあと反省したら、

浮かんできましたよ。

梅干しの絵に失敗した・・

そう「すっぱいは成功のもと」

なんだってね。

ここからコースは、

松屋坂とも煎餅坂ともいわれる道を通り、

ふたたび国道371号線を超えていきます。

このあたりは結構車で何度も通ったけど、

高野街道をあまり意識したことはなかったなあ。

こんな山道に沿って別の一本の道が

つながっているなんて想像できなかった。

でもちゃんとこうして道は

残っているんですねえ。

その国道を越えるのに、

こんな記載がある歩道橋も

架かっていたんですね。

ここまで歩いてきたのは

高野街道三日市宿上田駅で

ここを超えたら三日市宿三日市駅に

なるんですね。

歩道橋の階段の所にも

こんな表示が埋め込まれています。

で、このあたりになって

駅が近づいてくると

町が結構にぎやかになってきます。

河内長野を過ぎたら一気に

山の中を歩くのかなあと

思っていたら、なかなかどうして

結構にぎやかな街になってきます。

国道から下りてゆくと

またもう一つの高札場に出てきます。

ここにも先ほどの高札場と

同じような札や人馬賃定高札なんかが

掲げられていたようです。

その高札場のすぐ横に、

木製の三日市交番があります。

建築面積12坪ほどの、

一部に二階を持つ木造建築物の交番です。

また屋根は瓦ぶきで、

軒先、軒裏は洋風のおさまり

という貴重な建物の交番で、

平成19年に駅前に移転するまで

現役で使われていたという

貴重な建物なんだそうだ。

写真で後ろにうつっているのが

その建物なんですが、

ちょっと威圧感がなくて

用心悪そうな感じですな。

街道ぽい道に入り、

その先にあったのが三日市代官所から

三日市役場の跡です。

市政が行われるようになって

廃止となったところです。

ああ、なんかそれっぽい場所に

なってきましたね。

その街道から少し山の方に

入ったところに真教寺があります。

きれいに整備されたお寺ですね。

それをみて街道に戻ると、

いよいよコースは天見川を渡ります。

橋の手前を右折して少し進むと

「月輪寺」がありますね。

ここには木造の薬師如来座像があり、

諸越長者を祀っています。

裕福に飽き貧乏を願った長者が、

僧に毎朝使った橋を塚のように

捨てればと告げられ、

実際に貧しくなって餓死した

という諸越長者がいたそうです。

実際に河内長野駅の東側にある

諸越橋というのもその長者の

橋だったそうです。

見逃しましたね。

また次の機会に観察しましょう。

このあと天見川にかかる

三日市橋を渡り南へ進んでいるが、

当時は月輪寺から天見川へおり、

水面を渡って対岸の油屋に

わたっていたそうだ。

堤防から河原へ降りていく道は

今も残されているそうだ。

確かにありましたね。

でも写真は撮るのを忘れてしまいました。

三日市橋を渡るとその油屋のことが

書かれてありました。

こんな立派な設置物もありましたよ。

油屋跡とは、江戸時代以降栄えた

高野山御用宿で、庭にあった水車が

油を搾っていて名物だったといわれています。

コースはその先は古い通りに

なってゆきます。

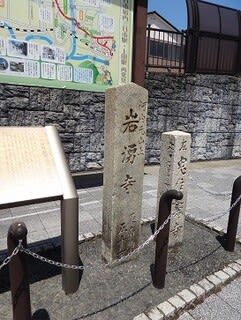

こんな道標も立っていました。

さあ、目の前に大きなビルが見えてきましたよ、

三日市町駅前のスーパです。

駅の建物も立派ですねえ。

この駅前にもこんな道標なんかが

ありましたね。

それと線路の上を渡る歩道橋のかたすみに、

楠公通学跡という案内もありました。

楠木正成がここを通り

大江時親の元に通ったという痕跡です。

さあではこれで、

今回の高野街道歩きは終了です。

電車で河内長野に戻り、

車に乗り込みましょう。

次回の歩きは三日市町駅から

ということになりますねえ。

では高野街道、いったん終わりです。