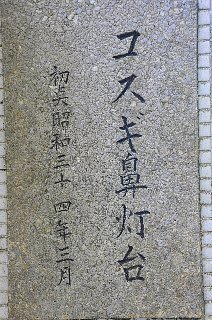

はまさかこうやじょうがはな灯台

2018年4月4日(0640-0720)訪問

昭和47年(1972) 12月日 初点灯

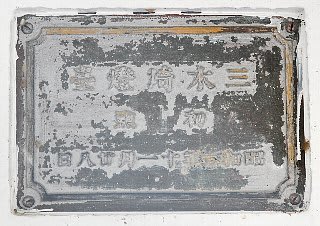

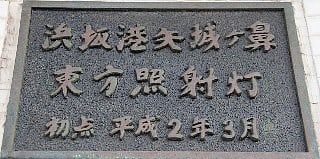

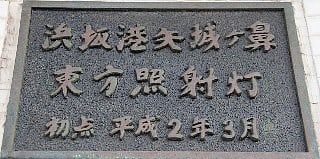

初点プレート

照射灯が併設されています

兵庫県新温泉町 浜坂港

(35.38.01N 134.26.03E)

高さ 地上~塔頂:10m 水面~灯火:74m

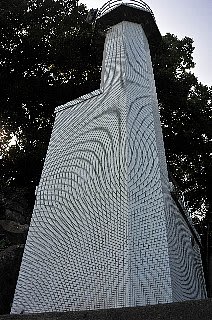

白色塔形コンクリート造タイル貼り

LED灯器

灯質 群明暗白光 明3秒 暗1秒

光度 ? カンデラ

光達距離 13海里(約24km)

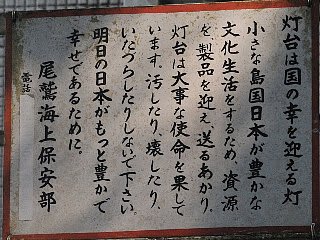

日本海から浜坂漁港へ入る漁船の目印となる灯台です。

前日の夜は桜満開の余部埼灯台の撮影をし、翌朝早くからこの灯台を目指しました。

余部埼灯台

R178から浜坂港方面へ入り、海岸沿いに車を進めると北側の防波堤の付け根あたりで行き止まりになっており

そこに駐車できます。

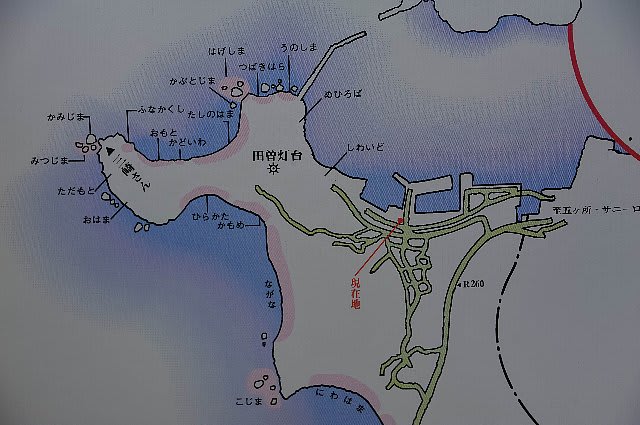

そのすぐ脇に案内看板と案内標識が立っていました。

灯台まで500mとなっており

こんな整備された登りやすい道を10分弱で灯台に到達できます。

余部埼灯台ほどではありませんが「加藤文太郎記念碑」への途中から振り返ると桜の枝越しに灯台が見えました。

2018年4月4日(0640-0720)訪問

昭和47年(1972) 12月日 初点灯

初点プレート

照射灯が併設されています

兵庫県新温泉町 浜坂港

(35.38.01N 134.26.03E)

高さ 地上~塔頂:10m 水面~灯火:74m

白色塔形コンクリート造タイル貼り

LED灯器

灯質 群明暗白光 明3秒 暗1秒

光度 ? カンデラ

光達距離 13海里(約24km)

日本海から浜坂漁港へ入る漁船の目印となる灯台です。

前日の夜は桜満開の余部埼灯台の撮影をし、翌朝早くからこの灯台を目指しました。

余部埼灯台

R178から浜坂港方面へ入り、海岸沿いに車を進めると北側の防波堤の付け根あたりで行き止まりになっており

そこに駐車できます。

そのすぐ脇に案内看板と案内標識が立っていました。

灯台まで500mとなっており

こんな整備された登りやすい道を10分弱で灯台に到達できます。

余部埼灯台ほどではありませんが「加藤文太郎記念碑」への途中から振り返ると桜の枝越しに灯台が見えました。