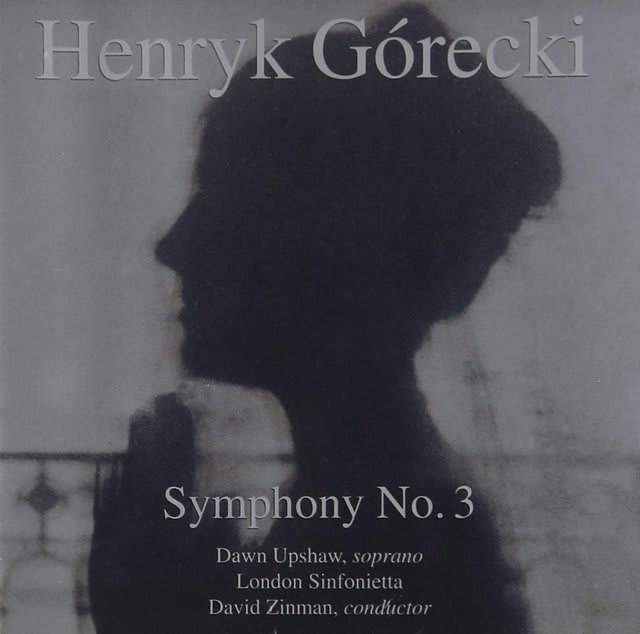

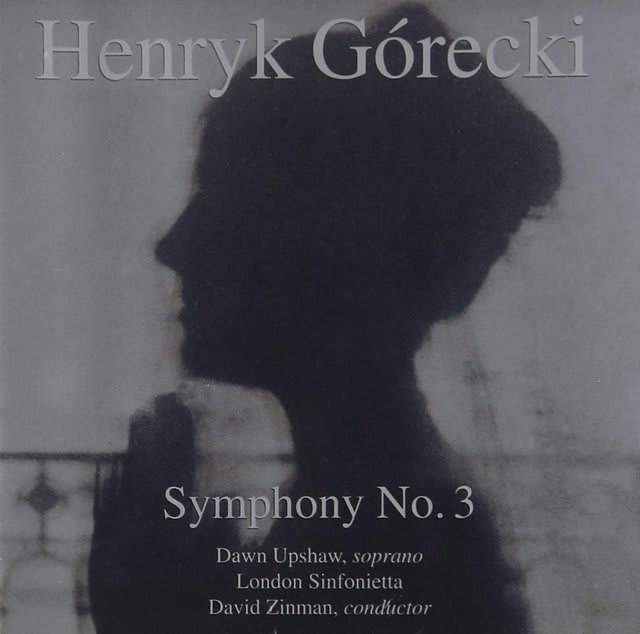

グレツキ:交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」

ソプラノ:ドーン・アップショウ

指揮:デイヴィッド・ジンマン

管弦楽:ロンドン・シンフォニエッタ

CD:ワーナー・ミュージック・ジャパン WPCC‐5340

このグレツキ:交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」のCDは、1991年5月にロンドンのCTSスタジオで録音されたものである。1976年に作曲されたこの曲は、当時、欧米で30万枚を超えるセールスを記録し、それまで一部の間でしか知られていなかったグレツキの名前を一躍有名にした。きっかけとなったのは、この曲の第2楽章がイギリスのFM局で繰り替えし放送されこと。「お母さま、どうか泣かないでください」で始まるこの歌詞がリスナーの心を掴んだようである。それに加えて、ソプラノのドーン・アップショウの天使のような歌声が哀しみを湛えて、静かにリスナーの胸に響いたのだ。これが大きな反響を呼び、CDの売り上げに繋がったようだ。この交響曲は、ソプラノとオーケストラのための作品で、3つの楽章では、それぞれ次のような詩が歌われる。第1楽章は、15世紀ポーランドの祈りの言葉を歌詞とした「聖十字架修道院の哀歌」、第2楽章は、第2次世界大戦末期に囚われた18歳の女性が独房の壁に書いた祈りの言葉、そして第3楽章は、ポーランドのオポーレ地方の方言による民謡で、戦いで息子を失った悲しみを切々と訴える年老いた母親の心境が書かれている。つまり、いずれもポーランドの女性の悲痛な想いが込められた歌詞となっている。これはレクイエムとも言える曲で、よく聴くと、フォーレのレクイエムを何となく思う浮かべてしまう。リスナーへ静かに深く訴えかける力が強く感じられる。グレツキは、もともと現代音楽の作曲家としてそのキャリアをスタートさせたが、この交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」を完成させる頃は、カノン技法やシンプルなミニマリズムによった作風に変わって行った。そのため、この曲は、非常に聴きやすく、誰もが馴染むことができる曲に仕上がっている。これほど愛される要素を持ったグレツキ:交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」なのだが、現在、演奏会でほとんど取り上げられないのが不思議であると同時にもったいない気がしてならない。

ヘンリク・グレツキ(1933年―2010年)は、ポーランドのチェルニツァ出身。現代音楽の作曲家としてそのキャリアをスタートさせた。デビュー時の彼の作品はピエール・ブーレーズを始めとするミュージック・セリエル(セリー音楽:ある音列<セリー>を設定し、それを厳密な規則性に基づいて分割、変形して構成された音楽。20世紀初頭のシェーンベルクの十二音音楽に始まる)の作曲家らと同じく、前衛的な様式に基づくものであった。その後、突如として宗教性を打ち出す作風へと歩んで行く。この時期以降は調性的側面への傾倒や巨大なモノフォニーなどを追求し、理解されやすい作風となって行った。交響曲第2番以降のグレツキの音楽は、16世紀以前のカノン技法から現代にいたるまでの音楽様式採用することになる。彼の音楽はholy minimalism(ミニマリズム:要求される要素を最小限度まで突き詰めようとした一連の最小限主義で、シンプルなフォルムを特徴とする)と称される。グレツキの作品に宗教的信仰を反映するものが多いのは、カトリック教徒であるため。単純な和音の反復や宗教性を徐々に帯び始め、1970年代後半には、ついに全音階主義に立ち返えり、そして交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」がつくられる。1990年以降に入ると、「悲歌のシンフォニー」のヒットによってholy minimalismの潮流に乗る作曲家が次々と現れ、グレツキはその盟主とも言える立場になった。そして「弦楽四重奏曲第2番」あたりからは、死を暗示する沈黙の使用が目立ち、体調不良を訴えることが増え、創作数が激減する。2010年11月12日、カトヴィツェの病院にて死去。享年76歳。

この曲では歌詞の内容が重要となることから、このCDのライナーノートから、各楽章で歌われる歌詞を紹介させてもらう。

【第1楽章】

(15世紀後半の聖十字架修道院の哀歌「ウィングラの歌」より)

私の愛しい、選ばれた息子よ、

自分の傷を母と分かち合いたまえ。

愛しい息子よ、私はあなたをこの胸のうちにいだき

忠実に仕えてきたではありませんか。

母に話しかけ、喜ばせておくれ。

わたしの愛しい望みよ、あなたはもうわたしのもとを離れようとしているのだから。

【第2楽章】

(ナチス・ドイツ秘密警察の本部があったザコパネの「パレス」で、第3独房の第3壁に刻み込まれた祈り。その下に、ヘレナ・ヴァンダ・ブアジュシャクヴナの署名があり、「18歳、1944年9月25日より投獄される」と書かれている)

お母さま、どうか泣かないでください。

天のいと清らかな女王さま、

どうかいつもわたしを助けてくださるよう。

アヴエ・マリア。

【第3楽章】

(ポーランド、オポーレ地方の民謡)

わたしの愛しい息子は

どこへ行ってしまったの?

きっと蜂起のときに

悪い敵に殺されたのでしょう

人でなしども

後生だから教えて

どうしてわたしの

息子を殺したの

(以下略)

第1楽章の出だしはゆっくりと重々しく始まり、悲歌が歌われる予兆をいやがうえにも感じさせる。やがてカノンが奏せられ、15世紀後半の聖十字架修道院の哀歌「ウィングラの歌」が始まり、「私の愛しい、選ばれた息子よ、自分の傷を母と分かち合い給え…」が歌われ、最後は、徐々にカノンが減って行き、コントラバス独奏で終わる。第2楽章は、暗く苦悩に満ちた雰囲気の楽章で、第二次世界大戦末期に、囚人の身となった18歳の女性がゲシュタポ(ナチス・ドイツの秘密国家警察)の独房の壁に書いた祈りの言葉「お母さま、どうか泣かないでください。・・・」が切々と歌われる。投獄された自分の身を助けて欲しいと祈る女性の切なさ、悲しみ、怒りが深く刻まれた楽章で、リスナーの胸を深く打つ。第3楽章は、ポーランドのドイツに対するシレジア蜂起の際に息子を失った母親の嘆きの言葉が綴られたポーランド、オポーレ地方の民謡が重々しく歌われる。このCDでソプラノのドーン・アップショウは3つの悲歌を、静かに、優美に歌う。そのためか、内容は、悲痛極まりない歌詞であっても、曲が終わった後では、何か清々しささえ感じさせてくれる。下手な歌唱法を駆使するより、曲に真正面から取り組み、誠実に歌い切るドーン・アップショウの歌声は強く印象に残る。デイヴィッド・ジンマン指揮ロンドン・シンフォニエッタの響きも、単に重々しさだけでなく、天上に一点の希望の光を見出すような透明感が聴かれ、救われる思いがする。ソプラノのドーン・アップショウ(1960年生まれ)は米国インディアナ州ナッシュビル出身。ニューヨークに出てメトロポリタン歌劇場で訓練を受ける。1984年メトロポリタン・オペラでニューヨークデビューを果たす。1998年初来日。「ロサンゼルスタイムズ」誌に「もっとも重要な演奏者の一人」と紹介れたこともある。グラミー賞を複数回受賞。指揮のデイヴィッド・ジンマン(1936年生まれ)は、アメリカ出身。ミネソタ大学に学ぶ。1985年~1988年ボルチモア交響楽団の音楽監督として、同楽団をアメリカ屈指のオーケストラへと育て上げた。ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者、チューリヒ・トーンハレ管弦楽団音楽監督を歴任。(蔵 志津久)