前回、タムリンさんから、床仕上げ(この場合はフローリングの床)を後からできないのは何故か? と問われたので、この件について。

(少し長くなります)

まず施工上の大きな順番は、上にあるものから順次下方へ仕上げていくのが、養生や掃除片付けの事を考えてもわかるように、理屈にあっている。私もそうしたいと考えていたのだが、大工さんあるいは友人に相談しても「養生に費用がかかっても床を最初にやっておくほうが・・」という返事。また技術的にも、あとからフローリング床を造るのは難しいと大工さんから聞かされた。

そんな訳であまり深く考えず「そういうものか」程度の判断で従来の通り工事を進めてた。

確かにタムリンさんの言うように、巾木を後から付ければ、ビニールタイル床とソフト巾木のように床の養生もいらず、床仕上げ=完成となる理屈です。

そういった工法が確立されれば、コストダウンにつながり、業界もこぞって採用すると(?)思うので私なりに”何故”を考えてみました。

建材メーカーを調べてみると、ソフト巾木のように後から取り付ける木製品(MDF)もあります。

後から釘で取り付けるため、釘頭が目立たぬように溝が切られた、オレフィンシートを張ったあの既成品です。

ただ、この既成品でも”床が先で壁は後から”の順序で考えられています。それは壁を先に施工することは”扉枠”も取り付けられているわけで、扉枠の下端の床板処理が、これまた難しくなるからです。

(今回、安乎の家で既成品の巾木や建具枠を使うことは想定外ですのでご了解を)

既成品以外の従来の木製巾木なら、後から巾木を付けるために釘頭をどう処理するかが課題です。さらに巾木の通りを良くするための板厚がそれなりに必要で、厚くすると壁とのチリが大きくなって埃だまりになる。それを避けようとすると、二段くらいに面取り加工して、見かけのチリを小さく見せるなど工夫が必要でしょう。(既成品もそのような面取り加工が施されています)

フローリング床施工の重要なところは

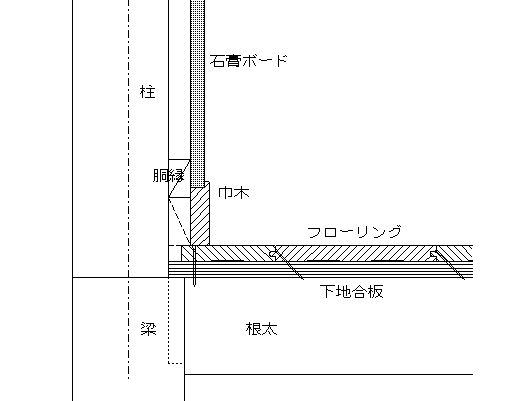

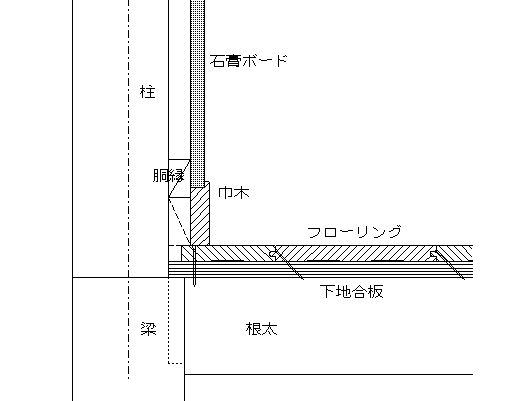

上の図を見てください。我が家のディテールで、右側から張り始め左側の壁で張り止まる部分断面です。

フローリングは本実(ほんざね)になっていて、押し込む分だけ壁側に10mmは余裕がないと差し込みできません。今回使った杉板の小口は本実加工してない製品ですが、通常のフローリングは小口側にも本実加工があるので、前後左右に隙間が必要になります。もし、壁が先にあると、その隙間を隠すのが巾木です。前述したように、それなりの厚みが必要でありデザイン上の問題をクリアーしておかないと汚い納まりになります。また巾落ちしたフローリングの端部を固定するために、釘頭を隠す工夫も必要です。(ボンドで貼り付ける方法もありますが)

これは今回の壁際の画像です。胴縁面とほぼ同じ位置で張り止まり、端部は脳天から釘打ちしています。巾木を後付けすると釘頭は隠れます。

こちらは吹き抜け部の手摺際です。こちらは90mmほどに巾落ちした板をボンドだけで取り付けました。きつめに作って押し込む、かなり手間のかかる納め方です。

「難しい・・」と言うのは、たぶんこの事でしょう。巾木や扉枠が先についていると、この難しいことがたくさん生まれます。現実に今日で作業は終わりましたが、張り仕舞になると施工スピードはガタ落ちです。職業としての大工さんは避けて通りたい方法なのでしょうね。同様に扉枠が先についていても、床板を差し込むという難しい工法を強いられます。テラス戸の下などもそうです。

押し込む作業も、今回は柔らかい杉板ですからそれなりに楽でした。もし堅木のフローリングならさらに難しいでしょう。

ちなみに、設計ディテール集などには、巾木の下、床板との取り合いに小穴(溝)を突いた図面がありますが、この納め方は一度もお目にかかったことがありません。国宝級の木造建物ならやっているかもしれませんが、通常は床の上に巾木は置かれていて、床が暴れないように押さえつける役目もしているようです。

隙間風については最近の気密住宅であれば、大工工事に隙間を塞がせるようなことをせずとも良いように思われますが、既製品には床との隙間を塞ぐパッキングがついたものもあります。

それと最近のフローリング板張りの工法は糊釘併用で考えられていて、昔のように直接根太に止めることはしません。ですから上の図でもわかるように、フローリングが下地合板に固定されだけで、根太には下地合板が作用しています。その意味においても下地合板は厚み15mmはクリアーしておきたいです。(実は二階床下地は12mm・・)釘はフロアーネイル38mmのスクリュー釘で頭は台形に広がった小さなものです。そのセンターに小さな凹みがあり釘絞め(ポンチ)作業が楽なように加工されています。(昔はこんな釘はありませんでした:と書きましたが35年前からあったそうです。単に私が知らなかっただけですので訂正します)

工法と言うものは絶対的なものではありませんので、たとえば張り仕舞側に造りつけの家具(地袋など)が床置きであると納めの難しいところを隠せますが、それでも扉枠の下端をどうするかの問題は残ります。

フローリングを本実ではなく突き付けで・・と言うのはあまりにも乱暴です。

それやこれやいろいろ考えて、やむを得ず

”フローリング床の場合は床を先に張り壁は後から”

こんなふうに落ち着くのではないでしょうか。

安乎の家ではフローリングの他、コルクタイルやビニールタイルなども一部で使う予定です。このような場所は”床が後施工”の工事になります。

後日追記あり

←押してくれると励みになります

←押してくれると励みになります

(少し長くなります)

まず施工上の大きな順番は、上にあるものから順次下方へ仕上げていくのが、養生や掃除片付けの事を考えてもわかるように、理屈にあっている。私もそうしたいと考えていたのだが、大工さんあるいは友人に相談しても「養生に費用がかかっても床を最初にやっておくほうが・・」という返事。また技術的にも、あとからフローリング床を造るのは難しいと大工さんから聞かされた。

そんな訳であまり深く考えず「そういうものか」程度の判断で従来の通り工事を進めてた。

確かにタムリンさんの言うように、巾木を後から付ければ、ビニールタイル床とソフト巾木のように床の養生もいらず、床仕上げ=完成となる理屈です。

そういった工法が確立されれば、コストダウンにつながり、業界もこぞって採用すると(?)思うので私なりに”何故”を考えてみました。

建材メーカーを調べてみると、ソフト巾木のように後から取り付ける木製品(MDF)もあります。

後から釘で取り付けるため、釘頭が目立たぬように溝が切られた、オレフィンシートを張ったあの既成品です。

ただ、この既成品でも”床が先で壁は後から”の順序で考えられています。それは壁を先に施工することは”扉枠”も取り付けられているわけで、扉枠の下端の床板処理が、これまた難しくなるからです。

(今回、安乎の家で既成品の巾木や建具枠を使うことは想定外ですのでご了解を)

既成品以外の従来の木製巾木なら、後から巾木を付けるために釘頭をどう処理するかが課題です。さらに巾木の通りを良くするための板厚がそれなりに必要で、厚くすると壁とのチリが大きくなって埃だまりになる。それを避けようとすると、二段くらいに面取り加工して、見かけのチリを小さく見せるなど工夫が必要でしょう。(既成品もそのような面取り加工が施されています)

フローリング床施工の重要なところは

上の図を見てください。我が家のディテールで、右側から張り始め左側の壁で張り止まる部分断面です。

フローリングは本実(ほんざね)になっていて、押し込む分だけ壁側に10mmは余裕がないと差し込みできません。今回使った杉板の小口は本実加工してない製品ですが、通常のフローリングは小口側にも本実加工があるので、前後左右に隙間が必要になります。もし、壁が先にあると、その隙間を隠すのが巾木です。前述したように、それなりの厚みが必要でありデザイン上の問題をクリアーしておかないと汚い納まりになります。また巾落ちしたフローリングの端部を固定するために、釘頭を隠す工夫も必要です。(ボンドで貼り付ける方法もありますが)

これは今回の壁際の画像です。胴縁面とほぼ同じ位置で張り止まり、端部は脳天から釘打ちしています。巾木を後付けすると釘頭は隠れます。

こちらは吹き抜け部の手摺際です。こちらは90mmほどに巾落ちした板をボンドだけで取り付けました。きつめに作って押し込む、かなり手間のかかる納め方です。

「難しい・・」と言うのは、たぶんこの事でしょう。巾木や扉枠が先についていると、この難しいことがたくさん生まれます。現実に今日で作業は終わりましたが、張り仕舞になると施工スピードはガタ落ちです。職業としての大工さんは避けて通りたい方法なのでしょうね。同様に扉枠が先についていても、床板を差し込むという難しい工法を強いられます。テラス戸の下などもそうです。

押し込む作業も、今回は柔らかい杉板ですからそれなりに楽でした。もし堅木のフローリングならさらに難しいでしょう。

ちなみに、設計ディテール集などには、巾木の下、床板との取り合いに小穴(溝)を突いた図面がありますが、この納め方は一度もお目にかかったことがありません。国宝級の木造建物ならやっているかもしれませんが、通常は床の上に巾木は置かれていて、床が暴れないように押さえつける役目もしているようです。

隙間風については最近の気密住宅であれば、大工工事に隙間を塞がせるようなことをせずとも良いように思われますが、既製品には床との隙間を塞ぐパッキングがついたものもあります。

それと最近のフローリング板張りの工法は糊釘併用で考えられていて、昔のように直接根太に止めることはしません。ですから上の図でもわかるように、フローリングが下地合板に固定されだけで、根太には下地合板が作用しています。その意味においても下地合板は厚み15mmはクリアーしておきたいです。(実は二階床下地は12mm・・)釘はフロアーネイル38mmのスクリュー釘で頭は台形に広がった小さなものです。そのセンターに小さな凹みがあり釘絞め(ポンチ)作業が楽なように加工されています。(昔はこんな釘はありませんでした:と書きましたが35年前からあったそうです。単に私が知らなかっただけですので訂正します)

工法と言うものは絶対的なものではありませんので、たとえば張り仕舞側に造りつけの家具(地袋など)が床置きであると納めの難しいところを隠せますが、それでも扉枠の下端をどうするかの問題は残ります。

フローリングを本実ではなく突き付けで・・と言うのはあまりにも乱暴です。

それやこれやいろいろ考えて、やむを得ず

”フローリング床の場合は床を先に張り壁は後から”

こんなふうに落ち着くのではないでしょうか。

安乎の家ではフローリングの他、コルクタイルやビニールタイルなども一部で使う予定です。このような場所は”床が後施工”の工事になります。

後日追記あり

無垢の感じがはっきり出ていて、

ぜいたくな家だなーとあらためて感じました。

無垢はいつまでもあきません。

歳をとるに従って、

味わいも深まります。

できた時がピークではなくて、

時間がつやや渋みや

慈愛を生み出してくれます・・・。

それまで長生き・・したい。

それにしても、気持ちの良い家を作っておられますね。

施工のやり易い方が納まりも旨く行きますからね。

それにしても1日毎に変化する様子がよくわかります。

充実した時間を過ごしていますね。

そうですか35年も前にありましたか。

私が知っているのは逆目釘とか目カス(だったかな?)、そんな釘しか見たことがありませんでした。

そもそも捨て張りをする工法そのものが、私が子供の時代にはありませんでした。

信さんはプロの方ですね。

私は施工にはアマチュアですので、いろいろ失敗したり試行錯誤しながら・・工程を楽しんでいます。

今後ともよろしく。

考えていた以上に難しい仕事になりそうですよ。

ただね。その発想は間違いではないと私も思ってますので、どこかで収まりとデザインの妥協点が見つかれば、ぜったいフローリングでも後張りが良いと思います。

実用新案・・なんて取れるかもネ。