本を読んだ。

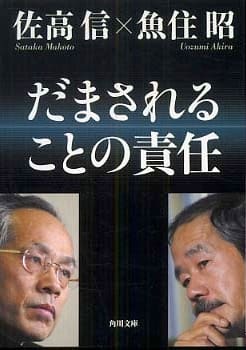

★だまされることの責任

佐高信と魚住昭

出版社:角川グループパブリッシング

佐高信さん。

いつも苦虫を噛み潰したような表情で、

権力に楯突く、吠える姿は、もはや「芸」の域である。

笑っていても心からの微笑みとも見えず、ニヒルである。

これだけ言いまくると、敵も多いだろうし、

「身に危険がせまる」なんてこともあるのではと思ってしまうが、

そこは、ジャーナリストであるが故の言いたい放題とそれなりに世間が認め、

本人も「自分の売りは吠える事」と決め込んでいるフシがある。

魚住昭さん。

共同通信の「沈黙のファイル」執筆チームの一人。

彼を有名にしたのは「野中広務ー差別と権力」である。

ボクは今なお時々この本を本屋で立ち読み続けている。

この二人の対談集「だまされることの責任」は、

はじめに、映画人である伊丹万作さんの「戦争責任者の問題」の文を掲載し、戦後60年を過ぎてもいまなお無責任体制に浸っているような日本人の精神構造を鋭く検証している。中でも「自己を溶かす日本人」の話は、組織の中で「私」を失いアリ地獄みたいに堕ちてゆく人間像が鮮やかに語られ、興味が尽きない。身の回りにもよくある光景である。

「権力にすり寄るジャーナリズム」の話で、魚住さんはこのように語る。

「要するに、みんな派閥記者。派閥の一員になることによって、情報を得る。仲間になれば情報は自然と入ってくるからその一部分を記事化することによって、、、、、、、、、、、、、だからお互いに得をする。日本の政治ジャーナリズムの主流は、そうした持ちつ持たれつの関係でなりたっているんです。」

どの世界、どの分野でも同じ事がいえるのではないか。

人はその派閥に入るために、

その仲間になるために「私」を溶かし続けているのではないかということ。

少し遠ざかってみると、

全体の構造が朧げながら見えてくる。

最近、

僕はテレビニュースはまともに受け止めなくなった。

新聞はほとんど読まなくなった。