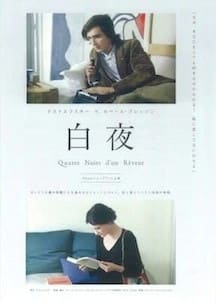

★モンテーニュ通りのカフェ

監督: ダニエル・トンプソン

2006/フランス

洒落た映画ポスター。

こんなイラストデザインをチラシに使うなんて。

物語はパリが舞台。

サルトルの名前が出てきて、

ヴォーヴォワールが出てくると、

これはもう60年代ではないか。

音楽も60年代の懐かしいメロディ。

ユーロの現代話なのに、

半世紀前のフランスの雰囲気。

ブラック、そしてブランクーシの「接吻」も出てくる。

この映画は何も考えずに

素直に良き時代のパリを堪能しましょう。

ベル・エポック

過ぎゆく時間に身を委ねましょう。

という感じの映画でした。