★「朱鳥舞」

作者:清水九兵衛

材質:鋳造アルミ鉄パイプ製

鳥居の朱だといわれているが、

こちら岡崎公園に来ると納得する。

ほんと、平安神宮の大鳥居の朱と同じだ。

《鳥》をイメージしていると思われるが、

吉祥の兆しを表す《朱雀》だろうか。

岡崎公園の整備がすすんで、辺り一帯が綺麗になった。

「朱鳥舞」も美しく見える。

清水九兵衛さんの作品は、

岡崎公園内の京都市美術館玄関南側にもある。

★「朱鳥舞」

作者:清水九兵衛

材質:鋳造アルミ鉄パイプ製

鳥居の朱だといわれているが、

こちら岡崎公園に来ると納得する。

ほんと、平安神宮の大鳥居の朱と同じだ。

《鳥》をイメージしていると思われるが、

吉祥の兆しを表す《朱雀》だろうか。

岡崎公園の整備がすすんで、辺り一帯が綺麗になった。

「朱鳥舞」も美しく見える。

清水九兵衛さんの作品は、

岡崎公園内の京都市美術館玄関南側にもある。

美術館へ行ってきましたので、《朱態》を撮ってきました。

《朱態》 清水九兵衛(1990年作)

京都市美術館玄関の右にあります。

意識して観ないとわかりません。

風景に溶け込んでいますので、作品だと気づく人は稀でしょう。

建物の一部として認識してしまいます。

タイトルを刻んだ石碑は夏草に埋もれていました。

草を押し分け、ようやく《朱態》の文字を見つけました。

《朱態》をメーンに撮るつもりが、

美術館の展覧会ポスターを紹介している絵になりました。

俵屋宗達のアバンギャルド精神爆裂。

養源院はびっくり箱です!。

俵屋宗達の原点はここにあり。

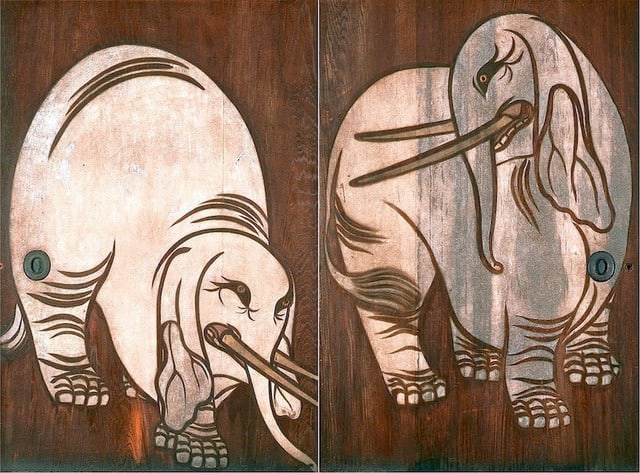

おなじみの「白象」を観に行ったんですが

ここ養源院はとんでもない宝の宝庫でした。

現代のびっくり箱です。

おどろきもんです。

春、夏、秋、冬、この道はいつ観ても謎めいて美しい。

《数奇な運命の糸で結ばれた魂が集うところ》です。

その場を飾るのが、俵屋宗達の絵。

この修羅場をコントロールできるのは俵屋宗達しかいない。

養源院の説明はガイドブックにまかせます。

僕は俵屋宗達に釘付け。

ぐさり、ぐさり。

唖然と眺め、見飽きることはありません。

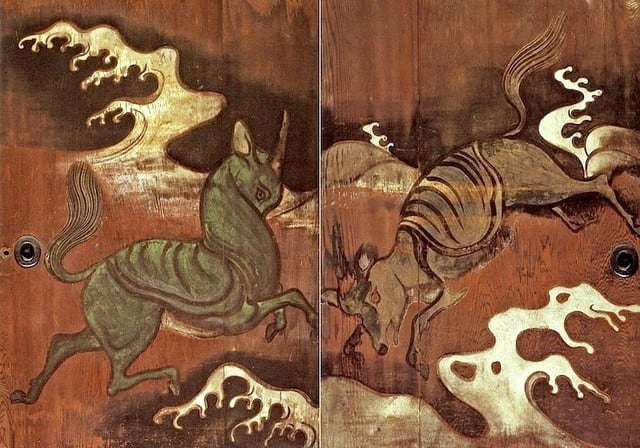

まず、杉戸絵3点

・《唐獅子図》

・《波と麒麟図》

・《白象図》

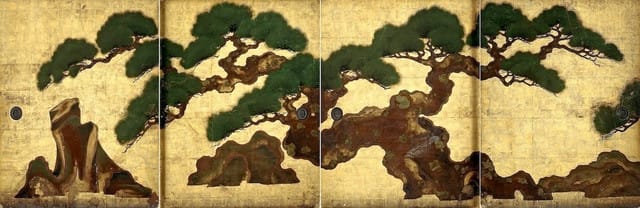

そして、本堂松の間の襖絵。

・《金地著色松図》

超越した造形力、装飾性です。

凄まじい想像力に感激します。

今年は琳派400年ということで、何かと騒々しいんですが、

琳派という括りの中で、俵屋宗達を観ることには、どうも違和感を感じてしまいます。

日本美術史の中で、彼の存在はちょっと異質に感じるんです。

ちょろちょろ雑感を述べるにちょっと罪深いとおもうので、

もう少し自分の中で整理してみましょう。

4点とも重要文化財です。

気軽に鑑賞できる幸せを感じますが、

国宝級の文化財であり、

保存について考えなければならないのではないかと感じました。

平安京の社寺を彩った朱色のモニュメント《朱甲舞》

★「朱甲舞」

作者:清水九兵衛

高さ:約6メートル

材質:鋳造アルミ鉄パイプ製

平安建都1200年記念作品として

京都駅ビル・室町小路広場にあります。

意識して見つめないと、大きな空間のなかで見落とすかもしれません。

それほど、広いこの駅ビルの構造物の1部のように溶け込んでいます。

が、作品はインパクトがありますよ。

鎧で装った舞人をイメージしているとのことです。

観る人それぞれにイメージを膨らませましょう。

この地点から見上げる171段の大階段は迫力があります。

この階段を観客席に見立て、

室町小路広場でいろんなイベントが開かれます。

クリスマスツリーなどのイルミネーションもここに設置。

京都を訪れて、偶然出会えばラッキー。

清水九兵衛さんの朱色のモニュメントは京都のあちこちで見かけます。

清水九兵衛さんは実は陶芸家なんですが、

アルミニューム・アーチストとしても大人気で

野外彫刻やモニュメントの作品は全国にあります。

京都の《考える人》は何を考えているのか?

京都にもオーギュスト・ロダンの《考える人》がいます。

京都国立博物館にいます。

ここで疑問が湧いてきます。

まず、この《考える人》は本物か?

本当の《考える人》は何処にいるのか?

日本には《考える人》は何人いるのか?

そして、タイトル《考える人》は、タイトルはこれでいいのか?

そして、《彼は何を考えているのか?》

、、、、、。

ふむふむ、わからない。

写真は、平成知新館工事中時のものです。クレーンと考える人のとりあわせが面白いと思いました。

ロダンの《地獄の門》として制作され、1902年頃この人物だけが独立して彫刻作品として拡大、鋳造されたようです。

その頃に、日本にやってきて、現在、京都にいるということです。

初めて観た時は、かなり腐食が進みかわいそうなくらいでしたが、(酸性雨にやられたんです)

修復掃除がされ、

さらに耐震処置もされ、

今は素敵な青年?です。

で、これは本物かというと、本物です。

でも原型そのものではないということでは本物でない。

鋳造作品という性格からすればこういう説明になります。

同じたいやきがいくつもできるようなものでしょう。

(たいやきといっしょにするな!)

当然、最初の鋳造作品はパリのロダン美術館にあるんでしょうね。

(確認はとっていませんが)

日本のあちこちに《考える人》はいます。

ひょっとしたこれから増えるかもですが、

当然、工業製品でいう製造番号があるはずですから、

何番までが有効なんでしょうか?

(僕の知識外です。)

世界には20数体の《考える人》がいるとか。

APMoA館長による「ロダンのブロンズ作品について」:

http://togetter.com/li/260441

タイトル《考える人》ですが、

が、このひとの姿は、ほんとに考えるポーズでしょうか

ロダンという人はバロック調の劇的なポーズが好きなようですが、

どうかんがえても《考えているとは思えないのです》。

何をしているかは理解をこえています。

《地獄に落ちて行く罪人を傍観している男》と言われています。

ちょっとポーズを真似てみると、

背中や腰のスジが伸びて、ストレッチしている感覚です。

(この作品は斜めまたは後ろから観るといい)

そうか、かれはストレッチ運動の最中。

いままさに縮んでいるその一瞬を捉えた見事な作品です。

次の瞬間、大きく伸びます。

どんなポーズで伸びるんでしょうか?

大阪道頓堀のグリコ。

(はてしない夢想です)

アートは観る人が好きなように観ていいんんです。

何について考えているかについては、鑑賞者の自由な想像力にまかされます。

現代アートの本質です。

興味が湧かなければ路傍の石と同じです。

明けましておめでとうございます。

朝はお天気も良かったのですが、

午後から雪が降り始め

びっくりするくらいの雪世界になりました。

吉祥の雪です。

良い一年でありますように。

新年は恒例の

《ウィーン・フィル 2015ニューイヤーコンサート》

お屠蘇をいただきながら、楽しみました。

指揮:ズービン・メータ

演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

会場:ウィーン楽友協会黄金ホール(大ホール)

開演:2015年1月1日11時15分(現地時間=日本時間19時15分)

バレエの舞台:旧ウィーン大学 振付:ダヴィデ・ボンバーナ

フランツ・フォン・スッペ: オペレッタ『ウィーンの朝・昼・晩』序曲

ヨハン・シュトラウス2世: ワルツ「東方のおとぎ話」op.444

ヨーゼフ・シュトラウス: ポルカ・フランセーズ

「ウィーンの生活」op.218

エドゥアルト・シュトラウス: ポルカ・シュネル

「人が笑い生きるところ」op.108

ヨーゼフ・シュトラウス: ワルツ「オーストリアの村つばめ」op.164

ヨハン・シュトラウス2世: ポルカ・シュネル

「ドナウの岸辺から」op.356

― 休 憩 ―

ヨハン・シュトラウス2世: 「常動曲」(音楽の冗談)op.257

ヨハン・シュトラウス2世: 「加速度円舞曲」op.234

ヨハン・シュトラウス2世: 「電磁気ポルカ」op.110

エドゥアルト・シュトラウス: ポルカ・シュネル「蒸気をあげて」op.70

ヨハン・シュトラウス2世: ワルツ「エルベのほとり」op.477

ハンス・クリスティアン・ロンビ:「シャンパン・ギャロップ」op.14

ヨハン・シュトラウス2世: 「学生ポルカ」op.263

ヨハン・シュトラウス1世: 「自由行進曲」op.226

ヨハン・シュトラウス2世: 「アンネン・ポルカ」op.117

ヨハン・シュトラウス2世: ワルツ「酒・女・歌」op.333

エドゥアルト・シュトラウス: ポルカ・シュネル「粋に」op.221

ことしもいろいろお楽しみの趣向がありました。

ワインをのんだ後のズービン・メータの表情の変化がよかったです。

前半の固かった表情が一変、

和やかに愉しみながらの演奏スタイル。

そしてアンコールラストは、定番のラデツキー行進曲。

会場の手拍子を上手くさそっていたようです。

さぁ新しい一年の始まりです。

★はじめまして百貨店 野見山 暁治です。

京都タカシマヤ美術画廊

今日が最終日ということで何とか間に合った。

やっぱり、野見山暁治の絵はいいなぁ〜。

この画家の最近の絵を観ていると

《老いの豊かさ》みたいなものを感じる。

間延びの自由を愉しむ。

描かれているのはいったい何だろう?

島か、島影か、波か、光か、風か、、、。

遠い記憶の中から引き戻すふるさと筑豊のボタ山の影か。

先日、NHK日曜美術館で野見山暁治を紹介していた。

その中で彼は、現在の心境を

《行き暮れていますとしか言い様がない》

《どんどん遠ざかっても繰り返し繰り返し現れる形、その奥の何かを》

野見山さん、とてもオシャレな人でした。

★野見山暁治展 いつかは会える

ニューオータニ美術館

愉しみにしていた展覧会。

画家の顔と生み出された絵画の表情が見事に一致。

全てに自由なのだろう。

旧作に出会えたのも嬉しい。

★ターナー展

神戸市立博物館

ターナー(1775-1851)の作品をたっぷり観た。

今までターナーに関して持っていたイメージががらりと変わった。

なんということだと自分を恥じたくらいである。

彼が辿り着こうとした彼方へのプロセスに共感できる。

ターナーという画家の執念を感じさせてくれる展覧会だった。

公の仕事とパーソナルな実験をきっちり分けているところが呆れる。

大画面絵画でしっかりノルマをこなし、

一方で密かに絵画の実験を繰り返す。

秘密めいていて(イギリスらしい)

何処か弾けている(アバンギャルド)

まず惹きつけられたのはこれ

月の光、神秘的、上手すぎる。

●月光、ミルバンクより眺めた習作(1797年 油彩)

ところが人には見せず密かに絵画の実験を繰り返していた。

彼は秘密主義者である

《なんだぁこれ〜》

《さぁこれから絵画がはじまりますよ〜》

●にわか雨(1820〜30年頃 水彩)

「カラー・ビギニング」と呼ばれる習作群の中の一つ。

水彩とグヮッシュを使って即興性を愉しんでいる。

●三つの海景(1827年頃 油彩)

・・・一瞬マーク・ロスコかと思った。

●ヴェネツィア総督と海の結婚儀式が行われているサン・マルコ広場(1835年頃 油彩)

・・・ヴェネツィアのシリーズだが、この絵だけが特別なものに見えた。

●海に沈む夕陽(1840〜45年頃 油彩)

当時は未発表だというから、彼の中でこの作品はどう位置づけられるのか?

モネみたいな、、、、。

などなど、、、、。作品をあげればきりがない。

彼にとって光とは何なのか?

永遠、無限、絶対、そして崇高。

ターナーの光への憧れに込めた絵の具の量が半端ではない。

執念を込めた絵の具の塊。

絵画とは意味を持つ絵の具の塊である。

どっかで聴いたような言葉だなぁ。

★造形思考-小牧源太郎展

中信美術館

小牧源太郎は

《日本におけるシュールリアリズムの草分け的作家》である。

初期の作品は京都市美術館が所蔵しているが、

今回はそのうち、

《民族病理学(祈り)》、

《多義図形》の2点が展示されている。

2点とも好きな作品で、久しぶりの対面に少し興奮した。

戦後の作品は、

民族的なものから、

宗教的要素の濃い、

密教性の濃い世界観が描かれている。

色彩が強烈であり神秘的であり、

《強靱な精神》を感じさせる。

ぼくが初めて小牧源太郎の名前を知ったのは、

中村義一著作《日本の前衛絵画ーその反抗と挫折ーKの場合》だった。

作品より、書物で知った画家である。

その後、何度か直接お会いした。

ほとんどは酒宴の席ではあるが、

物静かなお姿が印象的です。

久しぶりに観たが、個性的な作品である。

迷いがなく、

情感に溺れることなく、

《強靱な造形力》

が鮮やか。

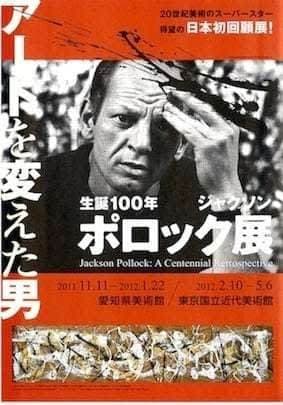

★生誕100年 ジャクソン・ポロック展

愛知県美術館

見終えた後、くらくらと目眩がした。

息をするのを忘れていたようだ。

ポロックの息づかいが伝わってきた。

うむー・・・・・

この感情を

言葉にしたくない。

いや、できない。

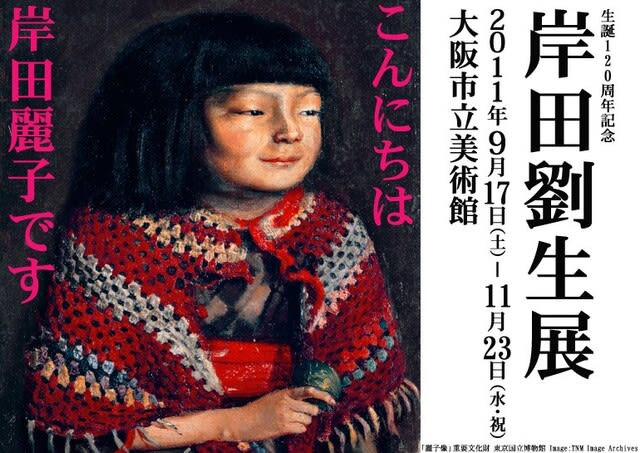

★岸田劉生展

大阪市立美術館

劉生といえば、《麗子》。

したがって、《麗子がいっぱい》

生誕120周年記念 岸田劉生 展 Kishida Ryusei

2011年 9月17日(土)~11月23日

大阪市立美術館(天王寺公園内)Osaka City Museum of Fine Arts

大阪市立美術館は久しぶり。

来るたびに辺りの環境が綺麗になっているような気がする。

大阪市立美術館は久しぶり。

来るたびに辺りの環境が綺麗になっているような気がする。

劉生は、酒と放蕩で命を縮めています。

画風からは想像しにくいですが。

人生晩年の自画像はまるで《大黒天》のようにぶくぶく、

精神の腐りさえ自ら描いています。

大阪市立美術館は堂々とした風格。

美しい、綺麗と単純に想う容姿。

劉生は当時のいわゆる《外光派》の絵からスタート。

印象派、後期印象派、そして、時に、フォービズム的色彩の扱いが見られる作品を残している。

写生に徹しているし、学びの精神があるので、清新な感情が伝わり観ていて気持ちいい。

後の《劉生の絵》になる前の絵ではあるが、この時代の劉生の絵は好きだ。

見る眼と描く技術の確かさと骨太な精神を感じる。

《劉生の首刈り》として恐れられたが、

とにかく顔だけを描く人物画がたくさん展示されていた。

丁寧に顔に当たる光の階調を追いつつ、顔の塊と存在感を表現している。

絵の具で描くというより、絵の具を盛り上げくっつけ、塑像を作っているような。

遠くを見つめるような凛とした表情の絵が多い。

これでもかーと自画像も描きまくっている。

尋常ならぬ量である。

必然と、自分の内面に深く入り込むような絵になる。

劉生の息づかいが伝わるような、

ドキリとするような絵を、

息をひそめながらまじまじと見つめた。

そんな中から、

特に、これはいいなぁ、ほしいなぁとため息をついたのを紹介してみる。

● 麗子肖像(麗子五歳之象)1918年 東京国立近代美術館 蔵

アルブレヒト・デューラーに心酔していたようだ。

描き方はもちろんのこと、手がデューラーそのもの。

写生に徹しているだけ、劉生の麗子に対する愛情が伝わる。

● 麗子裸像 1921年 個人蔵

上半身裸にされて、麗子さんはちょっと不機嫌そう。

その表情を的確に捉えている。

しかし、何処か、日本の仏像を連想させる、半跏思惟像あたり。

これは初めて見る《麗子像》。

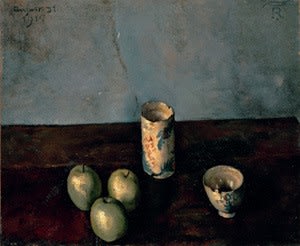

● 静物(湯呑と茶碗と林檎三つ)1917年

大阪市立近代美術館建設準備室 蔵

存在を確認するかのように、執拗に描いている。

一瞬セザンヌの静物画を連想したが、方向性が違う。

林檎や陶器に対する愛情が伝わる。

三つの林檎は劉生一家3人を表しているとか。

● 支那服着たる妹照子之像 1921年 ひろしま美術館 蔵

この作品も劉生の愛情が伝わる作品。

妹だからこそ滲み出る《慈しみ》がジワリ。

支那服の描き方がとても美しい。

1923年(大正12年)9月1日、関東大地震。

どんな状況に陥ったのかわからない。

劉生一家は京都に避難。

そこで彼は研鑽するどころか、

祇園のお茶屋さん通いで酒と女(どの程度か?)に浸った生活をしている。

若いころはほとんど酒は飲めなかったようだが、京都では大酒飲みに変身。

この頃の自画像は顔はぶくぶく膨れて、大黒さんのような雰囲気。

多少鋭い目つきはしているが、内面の腐りと言うか、充実感の乏しい表情である。

とうとう骨董趣味にはまったようで、

京都時代の絵は相当に東洋的というべきかあるいは日本画的というべきか。

後世に《劉生の絵》として残したものとはかなり質が違うように思う。

しかし、道を踏み外していることなど微塵にも感じなかったようで、

そこが劉生の劉生たるところである。

彼は相当のナルシストだった。

最期は、大酒などの不摂生がたたり、山口で38歳の若さで亡くなっている。

絶筆と伝えられる作品は、酒宴の席で余興で描いたような屏風絵である。

《青木繁》の時も思ったが、画家のほんとに充実した輝く時間のなんと短いことかと。

★山本二三展

神戸市立博物館

六甲の山々の上にもくもくと白い雲。

三宮行きの阪急電車の中で、ボンヤリ眺めながら、

「そうか、あういう雲が、《二三雲》だな」

青い空に、たっぷりと水蒸気を含んだ大きな雲。

アニメキャラクターデザインはすぐに眼につくので、

誰々の、、、となりますが、

背景画そのものには全く関心がなく、

《山本二三》さんの名前は知りませんでした。

先日、駅でポスターを観て

「あれ、《時かけ》やん。懐かしいなぁ」と立ち止まり、

初めて作家名を知った次第です。

今回は、そのアニメの裏方とも言うべき

《アニメ背景画》を観に神戸三宮へ行ってきました。

お洒落な神戸の街に《二三さんの絵》が似合います。

《快晴微風、ちょっぴり潤う湿度も心地よく、軽やかに》という具合です。

二三さんはほんとに多くのアニメに関わっておられるんですね。

それはもう驚き超えて呆れるレベルです。

初期《じゃりン子チエ》の《背景画》には、

ほとんど釘付けになりました。

大阪の街が淡く光り輝いているんです。

一度塗った絵の具を洗い落としながら、シットリとした情緒感を描き

書き加えたペンの線で、《ナニワの人情》を描く。

時間のかかる作業です。

《天空の城ラピュタ》では、

ビシッと塗ったポスターカラーの色面が強く、

《物語世界の強さ》を出していました。

色面の平面強さが際立ち、美しい絵です。

《もののけ姫》

森の中の絡みあう樹々には、

深い精神性を宿し、

アニメ世界を超えた、

普遍的絵画の世界さえ感じたほどです。

すごい執念です。

圧巻は《火垂るの墓》

燃え盛る炎、崩れ落ちる家屋、凄い描写力です。

そして《時をかける少女》

これらは《アニメの背景画》ですから、

大量に製作されているわけで、

質の高さだけでなくその大量制作エネルギーの凄さに圧倒されてしまいました。

(画像は博物館サイトより)

★フェルメールからのラブレター 展

京都市美術館

フェルメール作品の中から

「手紙を読む青衣の女」

「手紙を書く女」

「手紙を書く女と召使」の3作品が来日そして京都へ。

注目の「手紙を読む青衣の女」は、来日直前にオランダで修復作業が行われたばかり。

蘇った《フェルメール・ブルー》を見てきました。

この3作が一部屋に展示され、あの《真珠の光》の前でゆっくり時間を過ごす。

幸い人がまばらであったこともあり、まさに至福の空間でした。

これぞフェルメールからの贈り物です。

フェルメールの作品を3点揃えるということは、これは大変なことであると思われます。

しかも、それぞれに収蔵する美術館が違うというのに。

さらにこの時期、海外から作品を借りるということは相当難しい。

どのような仕掛けと関係者の努力があったかは解りませんが、

困難を乗り越え実現した感涙する企画でした。

●《手紙を書く女》ワシントン・ナショナル・ギャラリー

●《手紙を読む青衣の女》アムステルダム国立美術館

●《手紙を書く女と召使い》アイルランド・ナショナル・ギャラリー

フェルメールの部屋で妙なことを考える。

《これは、抽象絵画だな》と。

3点とも手紙を読む女性、書く女性を描いているが、人物を描くことよりも、その空間を描くことに並々ならぬ情熱と神経を使っているように思われます。

背景の壁に架けられた絵画をひとつの面として大きく捉え、

机と椅子は画面の中で、安定的役割を果たし、

人物は、その絵画と机を繋ぐ要素として描かれている。

どうしたら安定的空間になるか、人物と光はその手段のように思われてしかたがない。

それほどフェルメールの絵は平面空間の構成の妙が面白いと思う。

人物に感情を惑わされなければ、抽象絵画そのものにみえる。

フェルメールが現在になお光を放つのは、

その抽象的思考を内在しているからではないでしょうか。

彼は、現存する作品点数から、寡作作家と言われていますが、

何故に彼は制作点数が少なかったのか。

計算的には一年に2〜3点のペースである。

熟慮の抽象的思考が彼の制作スタイルであることがその原因ではないか、、、と。

17世紀初頭に生きたの彼の思考に思いを巡らして観ました。

今回修復直後ということもあり、《絵画の色彩》がとても新鮮でした。

よく言われる《フェルメール・ブルー》。

この作品に関しては、それほど魅力的に使われているわけでありませんが、

光の階調がとても繊細でした。

できれば、もう一度、あのゆとりある空間で見たいと思う。

が、果たして、人の少ない時間をキャッチできるかどうか。

あれは、幻の時間だったんでしょうか?

丹波の山里へスケッチに行ってきました。

車3台連ねて、丹波へ。

日本の田舎の原風景みたいなのどかな田舎道を走り、

周りの風景に馴染んだ何気ない垣根を一回りすると、

突然現れたのは回遊式日本庭園。

しっかり手入れされた植木、

あちこちに配置された大小さまざまな燈籠、

小高い山を借景に贅を尽くした雅の世界に、

一体ここは何処かと迷宮の世界に迷い込んだ感覚でくらくらし、

しばらく茫然と立ち尽くしたしだいです。

総檜の数寄屋造りで弁当をいただき、しばらく庭の散策。

しだれ桜が満開でした。

この辺りは京より少し遅く、今が満開。

スケッチどころではありませんでしたが、

せっかくきたので、邸宅を離れて、

外の山里の景色をスケッチしました。

戻ったところで、お茶をいただきながら、再びお庭を眺める。

花びらが舞い、ああこんな世界もあるんだと、不思議な時間に浸る。

この山荘のご主人、

十数年かけて、自らがあれやこれやと考えながら庭師に頼んだそうです。

ご主人の知的な作業の集積のようなプライベート空間でした。

「紅葉の季節が最高です。またどうぞ。」