2足のわらじでガンバ!

★無党派・市民派「愛西市議会議員」★

★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★

吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記

▲「廃棄物処分場問題全国集会in千葉」~基調講演と地域からの報告(2日め)

H25.11.2 木更津市の「かずさアカデミアパーク」で全国集会。

まず、共同代表の藤原さんから挨拶。私は、司会を務めさせていただきました。

●元中津川市長で京都大学の防災研究所で研究されていた「中川鮮さん」の基調講演

(テーマ)ゴミ処分場のしゃ水工で水環境は守られるか

水は、山にしっかり保水することにより生産される。そうした水源地に処分場が作られている。

・ 鹿児島県の水源地での処分場計画について(公共関与)

→ 知事のリコール運動が起きている。裁判が起きている。

→ 計画地は湧水が多い。下流域では、この水を飲んでいる。

→ 鹿児島県には、これだけの規模のごみを入れるだけのゴミはない。なのに、なぜ公共が関与して処分場を作らねばならないのか。可能性として、放射性物質をふくんだ廃棄物を持ってくるのか。

・ 水を漏らさないことはほぼ不可能。コンクリートは、水が漏るのは当たり前。

ならばしゃ水工は安全か?

→ 廃棄物再荷重による重力の分力の考え方から、斜面のシートへの負荷は大きく、接着部分は荷重に耐えられるか?ということ。

→ シートは、水を通すか通さないかの問題ではなく、破れるか破れないかの問題だ。

→ 福島原発の貯水槽のしゃ水工破損ついても報告があった。

☆みつこは思った:私は、津島市営処分場で、しゃ水シート破損が続いた問題を調べたことがある。そして、全国でシート破損事故も起きているのに、安全神話を国は推進し続けているのが現状。それが、原発の後処理に安全なものとして使われるのは問題。

☆そして、さらにみつこは思う:大切なのは、ゴミを減らし、安全なゴミへの転換。

●千葉からの活動報告(富津市の大塚山の処分場からの漏洩問題ほか)

*市議会も全会一致で意見書を提出し、市長も「容認は困難」としている。

*千葉県からは、小櫃川の水を守る会からの発表があった。大都会のゴミや残土が千葉に集まってきており、こうした環境のよい地域にごみはやってくることを実感!愛西市も人ごとではない。

●その他地域からの報告

*豊島の不法投棄現場、その後は?

熊本学園大教授の中地さんから報告がありました。

☆みつこは思った:あくどい業者は、ここまでやるか!という感じ。当初のゴミ量が膨らんでいる。土の下に更にごみ発見ということ。国と県が費用を負担しているわけで、地域の環境が汚染されると私たちの血税が使われるということだ。原発事故にも同じ構造がある。他にも、未解決の不法投棄現場が全国に残っています。国費を使っての対策が延長されましたが、解決に導かれているのは氷山の一角では?というのが私の感想です。

引き続き、地域の環境にもしっかりと目をむけていきます。

*坂本弁護士からの報告

謎の健康被害が起きていた。入院すると治って、帰ってくるとまた具合が悪くなることが繰り返されていた。

調べると平成5年に、コンクリートの塊が捨てられた。コンクリートに鉄分、石灰分、ヒ素が含まれていた。混ぜると何年かヒ素が溶出しないというしくみ。つまり、故意に混合されたということ。飲み水が原因だった。

殺人未遂で告発したが、犯人は見つかっていない。結果として責任裁定で勝訴した。

☆みつこは思った:どんな公害も、被害者が苦労したり、泣き寝入りしたり・・・がつきもの。情けない話ですが。

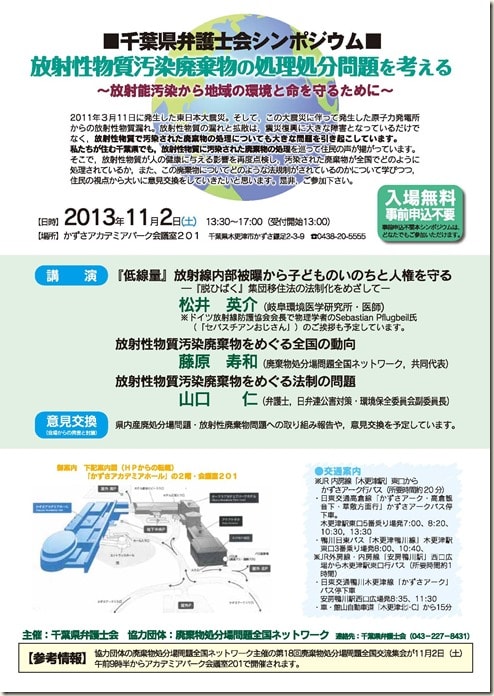

●午後は、千葉県弁護士会のシンポジウムに全国ネットワークが協力するという形で開催されました。

松井医師から胎児、幼児への放射能の影響についてはなされました。

また、ドイツの放射線防護協会会長のセバスチャンさんからは、「汚染されたごみを燃やすのはもってのほか。汚染されたごみは、保管すべき。 妊娠したママが福島に戻って来るのは、自殺行為。もし戻って来るなら、安全な家をプレゼントすべき」と厳しい指摘がありました。

▲「廃棄物処分場問題全国集会in千葉」~千葉県指定廃棄物一時保管場所の見学(1日め)

■H2511.01 「千葉県指定廃棄物一時保管場所」(我孫子市)を見学しました。

ここには、松戸市、柏市、流山市から8000ベクレル/Kgを超える焼却灰が保管されていました。

一番濃度の高い焼却灰は、53.000ベクレルを超えているそうです。また、枝葉を一緒に焼却すると放射線量があがるので、最近では枝葉を一緒に燃すことはなく、枝葉は民間委託されているののこと。民間委託されたものが、どのように管理され、最終処分はどうなっているのか・・・・・問題である。

昨年、東日本をレンタカーで回ったときも、「行政が処分する一般廃棄物のことばかり報道され、問題は民間委託や産廃ではないか」と思い、今までの学習会でも意見を述べさせていただいたが、あたりだと思う。

玄関先の表示では、0.07~0.09μSv/hと表示されていましたが、川沿いでの私のガイガカウンターは0.17を示していました。

地元の方々から説明を受けました。

左の写真の黒いビニル袋は、焼却灰ではなく、土嚢で放射線を防ぐため(?)のものとのこと。保管してあるのは、白いドームの中だそうです。

会議室で、さらに詳しい説明を受けました。

この保管場所設置の条件は、平成27年3月までとのこと。今後、国が責任を持って処分することになっているが、いっこうに進んでいないのが現実。

▲「第18回廃棄物処分場問題全国交流集会in千葉」開催のお知らせ

2008年6月処分場ネットワークの再建総会後、第13回全国交流集会を香川県豊島(2008年)、第14回を水俣市(2009年)、第15回を薩摩川内市(2010年)、第16回を徳島市(2011年)、第17回を那須塩原市(2012年)で開催してきました。これまで第15回までは一般廃棄物や産業廃棄物の最終処分問題、不法投棄問題、そして偽装リサイクル問題などを中心に取り組んできましたが、2011年3月11日の東日本大震災とそれに続く東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故が起きてからは、放射性物質を含んだ震災廃棄物の広域処理問題と、福島県内をはじめ栃木県や茨城県、千葉県など東北・関東圏域で発生した放射性物質汚染廃棄物や除染土の処理処分問題が大きな課題となり、第16回の徳島集会や第17回の那須塩原集会はこの放射能汚染問題をメインテーマとして取り上げてきました。今回の千葉集会でも、引き続き放射能汚染廃棄物の処理処分問題について取り上げることとしています。

全国集会は11月2日(土)の午前中に開催しますが、午後には千葉県弁護士会主催・廃棄物処分場問題全国ネットワーク協力のシンポジウム「放射性物質汚染廃棄物の処理処分問題を考える~放射能汚染から地域の環境と命を守るために~」が開催されます。そして前日の11月1日(金)には、県内のホットスポット地域内で発生している放射性物質を含むごみ焼却灰の一時保管場所の現地見学と地元反対住民の方々との交流会が開催されます。ぜひともこの一連のイベントに多くの方々のご参加を訴えます。

■11月1日(金)14:00~15:45 現地見学&交流会

見学先:放射性物質を含むごみ焼却灰に係る一時保管場所

場所:印西市発作地先(千葉県手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場内)

スケジュール:

JR成田線「布佐駅」13:40集合

↓ <アクセス>JR上野駅12:42発常磐線「成田行」→(我孫子経由)→布佐13:33着

(徒歩&ピストン輸送)

14:00 手賀沼終末処理場門前集合、我孫子市広域近隣住民連合会と合流

|

※現時点では、一時保管場所の管理者の千葉県の見学許可は下りていません。当日、許可が下りない場合には、門前で住民連合会から説明を受けます。 |

(現地見学)

↓

14:00~15:45地元反対住民との交流会

↓

16:03布佐駅発JR成田線→成田駅着16:35発→(佐倉経由)→17:09千葉駅着17:14発→木更津駅17:52着

↓(ホテルへ徒歩&ピストン輸送)

18:10「東京ベイプラザホテル」チェックイン

↓

18:30~20:30夕食&総会

懇親会

■11月2日(土)9:30~12:00 全体集会 かずさアカデミアパーク201会議室

8:00ホテル出発

↓(徒歩&ピストン輸送)

8:15木更津駅東口集合

8:20木更津駅発→8:42かずさアーク着

↓

9:30~12:00全体集会

9:30 開会

9:40~10:25(45分)記念講演 中川 鮮氏(元中津川市長、地球環境研究所代表)

10:30~10:50(20分)千葉からの報告 ※残土・産廃問題ネットワーク・ちば

10:50~11:50(60分)全国からの報告(処分場全国ネットほか)

12:00 閉会

↓

(昼食&休憩)

13:00シンポジウム受付開始

↓

13:30~16:30シンポジウム(プログラムは別紙2)※処分場全国ネットと千葉県弁護士会との共催

↓

17:00~19:00シンポジウムの懇親会

主催:廃棄物処分場問題全国ネットワーク

共催:残土・産廃問題ネットワーク・ちば

参加費:1日現地見学及び交流会 500円

1日夕食及び懇親会 3000円

2日全国交流集会 1000円

(別紙)千葉県弁護士会シンポジウム「放射性物質汚染廃棄物の処理処分問題を考える」開催案内

▲一色町の産廃問題。解決のために市が民間産廃施設を誘致

一色町の養鰻池不法投棄問題には、7から8年くらい前に、私も関わり、現地にも何度か行きました。しかし、このときの地域の方の解決のしかたには、不本意でした。でも、地域の方の選択だからしかたないと思ったものです。

今回、テレビニュースや新聞で、残った産廃問題を解決するために市が民間産廃施設を誘致する情報をみて、私は驚いています。今までの問題を解決するのは「県」のはず。まずは、県として今の問題を解決するのが当然ではないでしょうか。

また、その土地が産廃業をするのに適しているなら、とっくにそうした話は複数の業者からでてきているはず。なぜ市が民間業者を誘致することになったのか。不思議でなりません。

▲雀ヶ森処分場の問題発覚の経緯

本日、雀ヶ森処分場のことが中日新聞県内版に大きく報道されました。

本日、愛西市と県の出先機関である海部事務所に問い合わせをしましたが、共に当時の情報を持ち合わせているのかな?と心配になりましたので、当時の私の立田村とのやりとりなどをここに残しておこうと思います(一市民であった私に、正直に説明されたかは保証できませんが・・・)

《議員になる前の市民活動から、違法を追求》

● 雀ヶ森処分場は、敷地内の一部に、最初は1000平米以下の届け出が不要な処分場としてスタートしました。

この処分場には、水処理施設はなく、遮水シートでゴミが包んであります。

● 上記の捨て場が一杯になったので、平成9年3月に、立田村は建設する計画がないにもかかわらず、排水処理施設のついた処分場建設計画書を、県に届けました。このとき、上記の処分場とは別物として届け出をしていれば、もう少し今の問題も簡単に解決できたのでしょうが、拡幅するという計画で届け出が出されました。(当時、建設計画の設計は業者に委託したと聞きました)

● 処分場を造ると言って造らなかった村は、1mほどの穴を掘り、そこにゴミを処分し続けました。(この違法行為と県から改善勧告を受けていることを、みつこは議員になる前に、県の公文書から知り、市民集会で公表した)

● 村は、予算をとり、違法に処分した廃棄物を民間委託で撤去しました。(立田村の予算書・決算書に資料として残っているはずです)

私は、当時、ほぼひとりで議会傍聴をしていました。

こうした問題がありながら、「新たな最終処分場予定地を取得する」予算がとられ、新右エ門新田の農地を取得したことを覚えています。県下広域で埋立処分場確保をしいく方針が示されている時期にどうして村が処分場用地を買うのか、そのとき、とても腹立たしく感じました。

その農地は、未だ使い道がなく、試験田になっています。(下記のH22年の私の質問に対し、最終処分場予定地であることは知らなかったと答弁しています)

《平成22年12月議会での質問》 議事録から

~当時、違法未解決で余剰地がありながら、新処分場用地を村は取得~

○みつこ : 私が議員になる前、産廃の問題で県に情報公開請求をしたところ、雀ヶ森処分場の件で立田村に指導票が出ているということがわかった。内容は、「ごみの最終処分場をつくるということで県に届け出をしておきながらつくらずに、1メートルぐらい穴を掘って素堀りにごみを埋めていた」といったもの。

そのごみは搬出をしたが、雀ヶ森の最終処分場は、全体の2分の1ぐらいが、まだごみを入れずに残っている。今、愛西市では、この雀ヶ森の処分場を、終了、廃止届を出したいということで、県に相談に行っているが、この雀ヶ森の最終処分場を、今後どうする予定なのか、ま

た県はこの雀ヶ森の処分場に対して、どのような見解を持っているのか。

○市民生活部長(篠田義房君)

立田出身の職員で、こういうようなことは大変申しわけない。

議員が質問趣旨の中でおっしゃったとおりだ。当時、立田の中でそういった計画を持って県の方へお届けをしたと聞いている。しかし、それがされていないということですので、最終処分場であることを閉鎖するには、全量撤去をするか、その当時つくられた図面のような排水処理施設をつくって水質調査、モニタリングをし、それで異常がなければ処分場として閉鎖する方法しかないと思っている。県に指導を願っている。

○みつこ : この雀ヶ森の処分場がこういった状況でありながら、当時、立田の新田の方に最終処分場の用地を取得している。この雀ヶ森の処分場の倍の面積だ。どうしていく予定なのか。

○市民生活部長(篠田義房君)

そういう話は、事実、立田時代に私も伺っている。先々ごみの最終処分場として使えたらと、当時土地特会の方で購入された。

○みつこ : 私は要らないものは売れという考え。その辺の調整はどうなっているか。

○総務部長(水谷洋治君)

今、現在としたしましては、農地の実習田というような形で今やっとっていただいておりま

して、今、この土地を、私も最終処分場の土地で購入したというようなことを聞いたのが初めてでございまして、本当に申しわけなく思っておるわけでございますけれども、今環境課の方

と、そういうような話というのは、正直な話、今聞いたばかりでございまして、、、、

▲懐かしい新聞記事がでてきました。私、わか~い。

~ 13年前、買い物袋もっていこう会(もってこ会)の活動 ~

パソコンハードディスクの整理をしていたら、こんな記事を発見しました。

13年前の新聞記事。中央で買い物袋の作り方の説明をしているのが私。

議員になるなんて思ってもいなかった頃の記事です。

レジ袋の有料化のきっかけになった活動です。

賛否両論がありましたが、ゴミ問題に関心をもつきっかけになったと思います。

今、レジ袋と同じ形の買い物袋が販売されていますが、そのバッグを手作りで普及し始めたのは、私たちの会「生活ネットワークこっとん」です。津島市や佐屋町立田村の方々と一緒に活動しました。新聞や名古屋市の読本でも紹介されたものです。

あ~、なつかしいなあ。

▲滋賀県守山市議会にお招き頂き・・・

12日、守山市議会の環境防災特別委員会にお招きいただき、今まで関わってきた環境問題について、議員としてのチェックポイントを体験事例をもとにお話をさせていただきました。

また、環境センターの視察もさせていただきましたが、やっぱり直営はいいです。いろんな工夫で、ゴミ減量や資源化が可能です。我がまちのように、広域で処理をしていると、変えようと思ってもなかなか困難です(職員の言い訳にも使われているかな?)。

さらに守山市で感心したのは、自治会組織がしっかりしているということです。資源ゴミを各地区毎に計量がされていて、計量値により地域への補助金がきまるという仕組みがありました。ゴミとして出せば、補助金がすくなるなるというしくみです。

みんなで頑張れば見返りがあるという仕組みは、一体感をもつきっかけになってよいと思いました。

守山市は、農地の真ん中にゴミの山があったり、農地転用がされている事例は少ないです。農地が大切に守られています。「これも自治会組織がしっかりしているからだ」と議長さんから説明を受けました。

これでいいのか愛西市!と思わざるを得ませんでした。

また、守山市は、若い世代が転入してきており、人口が増えています。県立病院や子供医療センターを誘致しており、教育や子育てに力が注がれているのも特徴でした。

以上、ミニ感想文でした。

▲雀ヶ森処分場の観測井戸からヒ素が検出された件、結果が出ました。

偶然、雀ヶ森のことを調べようとネット検索をしていたら、偶然結果が公表されていることを知りました。こんな知り方、納得できないなあと思いました。

HPのトップページで公表するなりすべきでは?とやや不満。

平成24年10月に ダイオキシン・処分場問題愛知ネットから原因特定の調査を申し入れました。(http://blog.goo.ne.jp/aiainet_2005/e/c806392f0a21a33fe16c02f6068c1d09)

そして、12月末にボーリング調査などがおこなれ、立ち会いをしました。

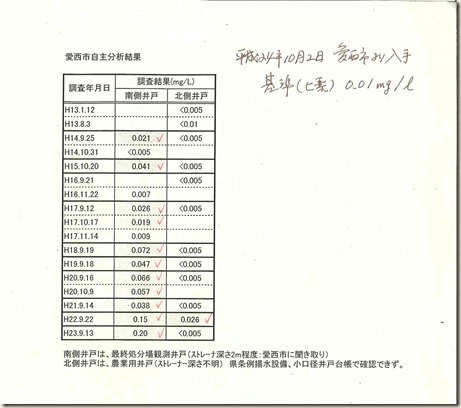

◆今日見つけた結果報告書

http://www.city.aisai.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5510/2-8.pdf

↑ 反転させてよみやすく表示してほしいものです。

↓ 反転させて画像に変換しておきます。

【みつこはこう考えます】

「まとめ」では、自然由来としていますが、観測井戸(南側)ではヒ素の濃度が以下を推移してきました。

(赤が基準オーバー。基準は0.01)

平成13年1月 : 0.005未満

平成14年9月 : 0.021 (再調査して0.005未満)

平成15年10月 : 0.041

平成16年11月 : 0.007

平成17年9月 : 0.026 (再調査して0.019)

平成18年9月 : 0.072

平成19年9月 : 0.047

平成20年9月 : 0.066(再調査では0.057)

平成21年9月 : 0.038

平成22年9月 : 0.15

平成23年9月 : 0.20

となると、この汚染はどのような経路でもたらされているのでしょうか?また、仮に自然由来であれば、処分場内でも同じようにヒ素が検出されてもよいような気もします。改めて、地下水の動きなどについても勉強してみようと思います。さらに、どうしてすべての井戸で硫化水素のにおいがするのか、有機物が原因だと思いますが、これについても調べてみようと思います。

また、平成14年、17年、20年と再調査をしているということは、ヒ素がオーバーしていることに、市は気づいていたということです。雀ヶ森処分場を廃止するために、今回は本腰を入れて調査をしたわけですが、長年、高濃度のヒ素が検出されながら対応してこなかったことは問題だと思います。

▲廃棄物処分場問題全国集会、無事終了しました。(その1:足尾銅山見学。鉱毒事件は環境問題の原点)

◆11月23日は、足尾銅山の見学に行ってきました。行って良かった!

足尾銅山鉱毒事件は、環境問題の原点です。

360度の視野の山々は、山が死んだと感じる光景でした。

経済成長のみを追った結果、多くの人たちが健康を害し、煙害で山々の木は枯れ、木が枯れれば表土も落ちてしまい、岩がむき出しになっています。

東日本の震災で、崩れた部分もあり、大きな崩壊となれば、利根川流域の大きな汚染につながります。

木々がもどるには、500年かかると言われています。

▲「廃棄物処分場問題全国交流集会in那須塩原」、参加者募集中!

第17回廃棄物処分場問題全国交流集会in那須塩原

11月23日 ~ 11月25日

那須塩原市は栃木県内の北部に位置し、福島県に接しているため、昨年3月11日に発生した東日本大震災に続く東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故によって放出された放射性物質による汚染の影響を強く受け、市内各所にホットスポット地域が発生しました。

また、那須塩原市は旧黒磯市や西那須野町、塩原町の合併により、平成17年(2005年)に誕生した市ですが、1990年代にはこれらの地域内の各所にいわゆる“ミニ産廃処分場”が100か所以上も乱立したところでもあり、この那須塩原市をはじめ栃木県内各所で、産業廃棄物問題をめぐっていくつも地域住民による闘いが現在に至るも続けられています。廃棄物処分場問題全国ネットワークが1993年に結成されたのも、この栃木県内(栃木市鍋山)においてでした。

また、岐阜県御嵩町の元柳川喜郎町長が設立された全国産廃問題市町村連絡会の現在の事務局は那須塩原市環境対策課内に置かれています。

この度栃木県内で全国交流集会が開催されるのは、結成以来20年ぶりのことです。今集会には、東日本大震災により被災された福島県南相馬市にも見学会の受け入れをしていただきました。桜井勝延市長は、市長になられる前から、自らが産廃処分場問題に関わられました。見学会では、震災廃棄物の処理の現状について伺う予定です。会員はもとより、県内外全国からのご参加をお願いしたいと思います。

◆オプションツアー?足尾鉱毒事件の足跡を巡るツアー

・日時:11月23日(金・祭日) 募集定員:15名

・行程:12:20 JR東北新幹線 小山駅改札口集合(昼食持参または済ませてください。)

12:30出発 → 13:15頃 藤岡着 渡良瀬遊水池 谷中村跡 見学 → 15:15頃 足尾着 古河鉱業・足尾銅山 製錬施設跡 見学 → 16:30出発 途中、夕食 → 20:00頃 アジア学院(削除)セミナーハウス着

・参加費:交通費・資料代 2000円+α

宿泊費:一泊朝食付き 5,200 円

いきいきふれあいセンター(黒磯公民館)栃木県那須塩原市桜町1番5号

◆第17回廃棄物処分場問題全国交流集会

・日時:11月24日(土) 13:00~17:00

・場所:いきいきふれあいセンター(黒磯公民館)

・『記念講演』

~「南相馬における処分場問題と震災廃棄物」(仮)~桜井勝延南相馬市長

都合により、以下のとおり変更となりました。

~「足尾・田中正造から福島の現在へ」~菅井益郎國學院教授

・『地元からの活動報告』

・『シンポジウム』~「震災廃棄物の広域処理問題と全国の廃棄物問題」

報告者:藤原寿和(震災廃棄物の広域処理)、吉川三津子(石原産業事件と放射性廃棄物問題)、中地重晴(豊島その後)、坂本博之(安定型処分場に関する裁判判決)

◆オプションツアー?南相馬市被災地ツアー

・日時:11月25日(日)募集定員:25名

・宿泊:アジア学院(先着34名)※宿泊希望者多数の場合は、那須塩原市内のビジネスホテルを紹介します。

・行程:8:30アジア学院出発 飯館村経由で南相馬市へ→11:30~12:30 南相馬市役所で担当者から現状説明受ける→~14:00 南相馬市内見学 がれき堆積場及び分別処理施設など→15:30 JR福島駅着 解散

参加費:3,000円(昼食弁当付)

※南相馬市にご協力いただき、見学地などの設定をしております。

申し込み・問い合わせは、e-mail:nakachi@triton.ocn.ne.jp(中地重晴)

-

主催 廃棄物処分場問題全国ネットワーク

共催 那須地域環境対策連絡協議会

後援 那須塩原市

▲ヒ素汚染について話を伺いました

◆第2東名のトンネル掘削工事で、ヒ素がでた問題

トンネルの掘削工事で、自然界にある重金属が出ることがよくあります。今回は、岡崎市で第2東名の工事からヒ素が出て、その残土を遮水シートにくるんで盛り土として埋めてしまう手法について、NEXCO豊田事務所で話を聞きました。

私は、愛西市の最終処分場の観測井戸から、20倍のヒ素が検出されたことから、参考になるのでは?という思いもあり、参加しました。

1.平成22年から、「土壌汚染法」に自然由来の重金属も含まれるようになった

2.農用地の基準は、一般の基準よりさらに10倍厳しい

上記の2点は、今日の話の中でもでてきたことで、愛西市の問題にも大変重要な情報です。

つまり、自然由来だからといって汚染を放置できないこと。また、観測井戸は農用地の田んぼの中にあり。10倍厳しい基準ということになるので、愛西市の場合、基準値の200倍の汚染ということになります。

《みつこは思います》

● 農業環境の中に、土壌汚染をもたらす施設は造ってはならない

観測井戸のヒ素汚染の問題は、原因の特定を急ぐべきです。また、現在、農振地域に産廃施設が建設された問題にも取り組んでいますが、農業環境の中に、汚染をもたらす危険のある施設は建設されるべきでないことは、農用地の土壌基準が一般の土壌よりも厳しくなっていることからもよくわかります。

粘り尽く良く、取り組んでいきます。

▲雀ヶ森処分場の観測井戸からヒ素が検出された件、申し入れに対する回答が来ました

平成24年10月3日、以下の要望をし、回答を求めました。

それに対し、昨日12日に回答が来ましたので、お知らせします。

【申し入れ事項】

1.原因究明に関する方針およびスケジュールを、市民に対して直ちに示すこと。

2.最終処分場が原因か否かの究明にとどまらず、高濃度のヒ素が検出された原因を突き止めること。

3.維持管理の状況をホームページに掲載していますが、調査した物質をすべて掲載し、経年比較できるように改善すること。

● 市の回答は、

処分場南側の井戸についての再調査をはじめとし、原因究明に関する諸調査を早急に実施します。調査内容や実施時期については現時点では調整中であります。

結果につきましては、市のホームページに掲載します。

平成23年度の調査結果から公表していますので、次年度以降の掲載の参考にさせていただきます。

▲愛西市に雀ヶ森処分場問題で、申し入れをしました

▲愛西市の一般廃棄物最終処分場「雀ヶ森処分場」の観測井戸から基準を超えるヒ素検出!

◆尾張版の片隅に掲載。見落としていました。市民の方から連絡を頂き、感謝!

次世代にツケをまわさないようにしてほしいと、若い世代からの意見も頂きました。私の持っている情報を公開しますので、是非ご意見をお寄せいただきますようお願いします。

かなり前からヒ素汚染がありました。

この処分場問題は、立田村がつくった一般廃棄物最終処分場で、違法を指摘した結果、村は一部の廃棄物を撤去しました。その後、近くの井戸を観測井戸として環境汚染をみていくことになっていました。

【今までの経過】

★平成12年、私は、ゴミ問題で県に「公文書公開請求」をしました。

・立田村の雀が森最終処分場に対し、改善の「勧告書」が県から出ていることを知りました。

★平成12年5月1日、津島保健所に話を聞きました。

Q.立田村最終処分場に県行政から指導がされているようであるが、どのような指導か?

A.平成8年3月から1000?以下の届出が不要な処分場(安定型)として使用が開始された。しかし、平成9年に1000?を超えるので県へ設置届が提出されたが、工事を行わないまま使用を続けていた。設置届出によると、既に廃棄物が搬入された用地も含まれているので、廃棄物を搬出し設置届出通りの施設を建設するように指導している。 また、看板も未整備。

★平成12年頃の処分場のようす

つまり、施設を造らずに、深さ1mくらいの穴を掘ってゴミを埋め続けたということです。現場にも良く行きましたが、農薬の瓶やビニルハウスやマルチのビニルが、水にポカポカ浮いていたり、電化製品なども水の中に捨ててありました。

当時、覆土はされていなかったので、村職員は「土をかけていないから、埋めたのではなく置いたのだ」と宣っていましたが、そんなことが通用するわけがありません。私たちは、周りへの環境汚染を心配し活動を続けた結果、立田村は、一部の廃棄物を許可された施設に撤去しました。

★平成22年11月、「雀ヶ森最終処分場」、廃止したくても廃止できない状態になっていることを知る。(みつこのブログより)

ゴミ処理場が満杯になり、拡幅計画だけ作って、実際にはゴミ処分場を造らず、素堀の穴にゴミを埋めつつけていたことがありました。違法に埋め立てたゴミは撤去しましたが、平成10年6月に、廃棄物処理法が改正され、次のように廃止基準が制定されました。(実際に拡幅工事をしていないのですから、新しい基準にあっていないことになります。)

■ 構造基準に適合していること

■ 維持管理基準において義務付けられている一定の措置が講じられていること

(悪臭や火災、害虫の発生を防止するための措置)

■ 最終処分場周縁の地下水を汚染していないこと

■現に生活環境保全上の支障が生じていないこと

■ 埋立地の内部が十分に安定化していると認められること

(保有水等の水質検査、ガスの測定、埋立地内部の温度の測定)

■ 土砂等により開口部が閉鎖されていること

★平成22年12月議会で質問しました

Q.雀ヶ森の最終処分場は、全体の2分の1ぐらいが、まだごみを入れずに残っているのが。今、愛西市では、この雀ヶ森の処分場を、終了、廃止届を出したいということで、県に相談に行っているが、今後どうする予定なのか、また県はこの雀ヶ森の処分場に対して、どのような見解を持っているのか伺う。

市答弁 最終処分場を閉鎖するには、ごみを全量撤去をするか、その当時つくられた図面のような排水処理施設、水施設をつくって水質調査、モニタリングをし異常がなければ処分場として閉鎖する方法しかないと思っている。廃止の方向で事務方としては手続を進めていきたいと考えている。県に指導を願っているのが実情。

Q.こうした状況にありながら、新田にも最終処分場用地を取得している。この土地をどうするつもりか?

市答弁 現在、農地の実習田という形で、今、この土地を、私も最終処分場の土地で購入したというようなことを聞いたのが初めてです。本当に申しわけなく思っているが、今環境課の方と、そういうような話というのは、正直な話、今聞いたばかりでございまして・・・。

★平成24年9月議会の決算特別委員会で質問しました(9月24日)

Q.雀ヶ森の最終処分場の閉鎖に向けた取り組みと現状は?

市答弁 処分場内のボーリング調査をし、ビニルや金属類などが入っていることがわかった。問題はない。

9月24日に、上記のような答弁があったのに、その5日後に新聞報道!!!

まったくもって、納得のいかない市の答弁と対応です。

安全な閉鎖に向けてずいぶん協力してきましたが、今日は、プッツンでした。

★今までのヒ素の調査結果

平成23年は、基準の20倍!

今までの環境調査の結果です。

赤いチェック印の箇所が、基準オーバーです。

この地域は、御嶽山からの堆積物の関係で他の地域よりヒ素濃度が高いと言われていますが、昨年は、基準の20倍。御嶽山由来にしては濃度が高すぎるのではないでしょうか。原因を特定するよう、市や県に働きかけます。

▲廃棄物処分場問題全国ネットワークが、栃木県那須塩原市で全国集会を開催します。(11月24日)

那須塩原市は栃木県内の北部に位置し、福島県に接しているため、昨年3月11日に発生した東日本大震災に続く東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故によって放出された放射性物質による汚染の影響を強く受け、市内各所にホットスポット地域が発生しました。

また、那須塩原市は旧黒磯市や西那須野町、塩原町の合併により、平成17年(2005年)に誕生した市ですが、1990年代にはこれらの地域内の各所にいわゆる“ミニ産廃処分場”が100か所以上も乱立したところでもあり、この那須塩原市をはじめ栃木県内各所で、産業廃棄物問題をめぐっていくつも地域住民による闘いが現在に至るも続けられています。廃棄物処分場問題全国ネットワークが1993年に結成されたのも、この栃木県内(栃木市鍋山)においてでした。

また、岐阜県御嵩町の元柳川喜郎町長が設立された全国産廃問題市町村連絡会の現在の事務局は那須塩原市環境対策課内に置かれています。

この度栃木県内で全国交流集会が開催されるのは、結成以来20年ぶりのことです。今集会には、東日本大震災により被災された福島県南相馬市の桜井勝延市長に来てていただき、ご自身が関わられた産廃処分場問題や震災廃棄物の処理の現状についてお話していただきます。

会員はもとより、県内外全国からのご参加をお願いしたいと思います。

以下の通り開催します。オブションツアーもあります。

◆第17回廃棄物処分場問題全国交流集会

・日時:11月24日(土) 13:00~17:00

・場所:いきいきふれあいセンター(黒磯公民館)

・『記念講演』

~「南相馬における処分場問題と震災廃棄物」(仮)~

桜井勝延南相馬市長

・『地元からの活動報告』

・『シンポジウム』~「震災廃棄物の広域処理問題と全国の廃棄物問題」

報告者 : 藤原寿和、吉川三津子、中地重晴、坂本博之

参加費(資料代):1,000円

18:00~懇親会

場所:アジア学院セミナーハウス(栃木県那須塩原市槻沢442-1)

参加費:2,000円

◆オプションツアー1 足尾鉱毒事件の足跡を巡るツアー

・日時:11月23日(金・祭日) 募集定員:15名

・行程:12:20 JR東北新幹線 小山駅改札口集合(昼食持参または済ませてください。)

12:30出発→13:15頃 藤岡着 渡良瀬遊水池 谷中村跡 見学→15:15頃 足尾着 古河鉱業・足尾銅山 製錬施設跡 見学→16:30出発 途中、夕食→20:00頃 アジア学院(削除)セミナーハウス着

・参加費:交通費・資料代 2000円+α

宿泊費:一泊朝食付き 5,200 円

◆オプションツアー2 南相馬市被災地ツアー

・宿泊:アジア学院(先着34名)※宿泊希望者多数の場合は、那須塩原市内のビジネスホテルを紹介します。

・日時:11月25日(日)募集定員:25名

・行程:8:30アジア学院出発 飯館村経由で南相馬市へ→11:30~12:30 南相馬市役所で担当者から現状説明受ける→~14:00 南相馬市内見学 がれき堆積場及び分別処理施設など→15:30 JR福島駅着 解散

参加費:3,000円(昼食弁当付)

申し込みは、e-mail:nakachi@triton.ocn.ne.jp(中地重晴)

| « 前ページ | 次ページ » |