【原文】

家居いえゐのつきづきしく、あらまほしきこそ、仮かりの宿やどりとは思へど、興あるものなれ。

よき人の、のどやかに住みなしたる所は、さし入りたる月の色も一きはしみじみと見ゆるぞかし。今めかしく、きらゝかならねど、木立もの古りて、わざとならぬ庭の草も心あるさまに、簀子すのこ・透垣すいかいのたよりをかしく、うちある調度も昔覚おぼえてやすらかなるこそ、心にくしと見ゆれ。

多くの工たくみの、心を尽してみがきたて、唐からの、大和やまとの、めづらしく、えならぬ調度ども並べ置き、前栽せんざいの草木まで心のままならず作りなせるは、見る目も苦しく、いとわびし。さてもやは長らへ住むべき。また、時の間まの烟けぶりともなりなんとぞ、うち見るより思はるゝ。大方は、家居いえゐにこそ、ことざまはおしはからるれ。

後徳大寺大臣ごとくだいじのおとどの、寝殿しんでんに、鳶とびゐさせじとて縄なはを張られたりけるを、西行が見て、「鳶とびのゐたらんは、何かは苦しかるべき。この殿の御心さばかりにこそ」とて、その後は参まゐらざりけると聞き侍はべるに、綾小路宮あやのこうぢみやの、おはします小坂殿こさかどのの棟に、いつぞや縄をひかれたりしかば、かの例ためし思ひ出でられ侍はべりしに、「まことや、烏からすの群むれゐて池の蛙かへるをとりければ、御覧じかなしませ給ひてなん」と人の語りしこそ、さてはいみじくこそと覚えしか。徳大寺にも、いかなる故ゆゑか侍りけん。

よき人の、のどやかに住みなしたる所は、さし入りたる月の色も一きはしみじみと見ゆるぞかし。今めかしく、きらゝかならねど、木立もの古りて、わざとならぬ庭の草も心あるさまに、簀子すのこ・透垣すいかいのたよりをかしく、うちある調度も昔覚おぼえてやすらかなるこそ、心にくしと見ゆれ。

多くの工たくみの、心を尽してみがきたて、唐からの、大和やまとの、めづらしく、えならぬ調度ども並べ置き、前栽せんざいの草木まで心のままならず作りなせるは、見る目も苦しく、いとわびし。さてもやは長らへ住むべき。また、時の間まの烟けぶりともなりなんとぞ、うち見るより思はるゝ。大方は、家居いえゐにこそ、ことざまはおしはからるれ。

後徳大寺大臣ごとくだいじのおとどの、寝殿しんでんに、鳶とびゐさせじとて縄なはを張られたりけるを、西行が見て、「鳶とびのゐたらんは、何かは苦しかるべき。この殿の御心さばかりにこそ」とて、その後は参まゐらざりけると聞き侍はべるに、綾小路宮あやのこうぢみやの、おはします小坂殿こさかどのの棟に、いつぞや縄をひかれたりしかば、かの例ためし思ひ出でられ侍はべりしに、「まことや、烏からすの群むれゐて池の蛙かへるをとりければ、御覧じかなしませ給ひてなん」と人の語りしこそ、さてはいみじくこそと覚えしか。徳大寺にも、いかなる故ゆゑか侍りけん。

【現代語訳】

住まいの建築様式は、バランスが理想的であってほしい。短い人生の仮寝の宿と知りつつも気になるものだ。

優良市民が閑静に住み続けている所は、降りそそぐ月光が、よりいっそう心に浸みる。流行の最先端を走っているわけでもなく、華美でもなく、植えてある木々が年代物で、自然に生い茂っている庭の草も趣味がよく、縁側の簀すの子や透かしてある板塀の案配もちょうどよく、その辺に転がっている道具類も昔から大事に使っている感じがするのは、大変上品である。

それに引き替え、大人数の大工が汗水たらしながら磨いた「メイド・イン・チャイナ」とか「メイド・イン・ジャパン」とか言う、珍品、貴重品などを陳列したり、植え込みの草木まで不自然で人工的に仕上げたものは、目を背けたくなるし、見ると気分が悪くなる。そこまでして細部にわたって拘って建築したとしても、いつまでも住んでいられるわけがない。「すぐに燃えてなくなってしまうだろう」と見た瞬間に想像させるだけの代物である。たいていの建築物は、住んでいる奴の品格が自然と滲み出てくるものだ。

後徳大寺で坊さんになった藤原実定が、ご本殿の屋根にトンビがクソを垂れないように縄を張っていた。それを西行が見て「トンビがとまってクソをまき散らしたとしても、何も問題はありません。ここの亭主のケツの穴といったら、だいたいこの程度のものでしょう」と、この家に近寄ることは無くなったと聞いた。綾小路宮が住んでいる小坂殿という建物に、いつだか縄が張ってあったので、後徳大寺の実定を思い出したのだが「カラスが群をなして池のカエルを食べてしまうのを綾小路宮が見て、可哀想に思ったから、こうしているのだ」と誰かが言っていた。何とも健気なことだと感心した。もしかしたら、後徳大寺にも何か特別な理由があったのかも知れない。

住まいの建築様式は、バランスが理想的であってほしい。短い人生の仮寝の宿と知りつつも気になるものだ。

優良市民が閑静に住み続けている所は、降りそそぐ月光が、よりいっそう心に浸みる。流行の最先端を走っているわけでもなく、華美でもなく、植えてある木々が年代物で、自然に生い茂っている庭の草も趣味がよく、縁側の簀すの子や透かしてある板塀の案配もちょうどよく、その辺に転がっている道具類も昔から大事に使っている感じがするのは、大変上品である。

それに引き替え、大人数の大工が汗水たらしながら磨いた「メイド・イン・チャイナ」とか「メイド・イン・ジャパン」とか言う、珍品、貴重品などを陳列したり、植え込みの草木まで不自然で人工的に仕上げたものは、目を背けたくなるし、見ると気分が悪くなる。そこまでして細部にわたって拘って建築したとしても、いつまでも住んでいられるわけがない。「すぐに燃えてなくなってしまうだろう」と見た瞬間に想像させるだけの代物である。たいていの建築物は、住んでいる奴の品格が自然と滲み出てくるものだ。

後徳大寺で坊さんになった藤原実定が、ご本殿の屋根にトンビがクソを垂れないように縄を張っていた。それを西行が見て「トンビがとまってクソをまき散らしたとしても、何も問題はありません。ここの亭主のケツの穴といったら、だいたいこの程度のものでしょう」と、この家に近寄ることは無くなったと聞いた。綾小路宮が住んでいる小坂殿という建物に、いつだか縄が張ってあったので、後徳大寺の実定を思い出したのだが「カラスが群をなして池のカエルを食べてしまうのを綾小路宮が見て、可哀想に思ったから、こうしているのだ」と誰かが言っていた。何とも健気なことだと感心した。もしかしたら、後徳大寺にも何か特別な理由があったのかも知れない。

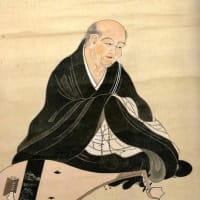

◆鎌倉末期の随筆。吉田兼好著。上下2巻,244段からなる。1317年(文保1)から1331年(元弘1)の間に成立したか。その間,幾つかのまとまった段が少しずつ執筆され,それが編集されて現在見るような形態になったと考えられる。それらを通じて一貫した筋はなく,連歌的ともいうべき配列方法がとられている。形式は《枕草子》を模倣しているが,内容は,作者の見聞談,感想,実用知識,有職の心得など多彩であり,仏教の厭世思想を根底にもち,人生論的色彩を濃くしている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます