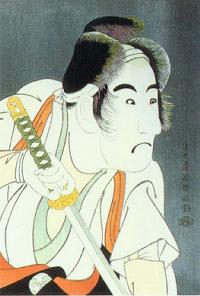

25:三世坂田半五郎の藤川水右衛門

この絵は、寛政六年五月都座上演の「花菖蒲文禄曽我」に登場する大敵役の藤川水右衛門を描いた作で、藤川水右衛門の名は、歌舞伎狂言の敵役中でも、有名な大悪逆人で知られている。写楽はこの大悪人を印象的に描いて半身図中屈指の傑作としている。着物は薄墨、襟の黒、袖口の濃緑、ただそれだけの地味な色彩でこの絵はまとめられている。最少の配色゛最大の効果を見せるのは写楽の特色で、この図は最もよい例である。またこの絵のすぐれた点は、その顔面描写にある。突き出した顔は不気味で、鬼気があり、凄みがある。ぐっと見る人に迫ってくる思いがする。眼隈が薄墨であるのも大悪人の雰囲気となっている。とにかく、写楽の気魄に押される絵である。すべてが地味で、背色の黒雲母がそれほど効果を見せた絵も少ない。

三世坂田半五郎は、当時実悪の「上々吉」で、悪方の役者として知られていた。前名は坂東熊十郎、天明三年三世を継いだ。寛政六年は二世半五郎の十三回忌に当たるので、二世の当たり役水右衛門を先代追善のために、この狂言を上演したという。しかし半五郎は翌年の六月、三十九歳で没した。

※東洲斎 写楽

東洲斎 写楽(とうしゅうさい しゃらく、旧字体:東洲齋 寫樂、生没年不詳)は、江戸時代中期の浮世絵師。

寛政6年(1794年)5月から翌年の寛政7年3月にかけての約10ヶ月の期間内に約145点余の錦絵作品を出版し、忽然と浮世絵の分野から姿を消した正体不明の謎の浮世絵師として知られる。

本名、生没年、出生地などは長きにわたり不明であり、その正体については様々な研究がなされてきたが、現在では阿波の能役者斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ、1763年? - 1820年?)だとする説が有力となっている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この絵は、寛政六年五月都座上演の「花菖蒲文禄曽我」に登場する大敵役の藤川水右衛門を描いた作で、藤川水右衛門の名は、歌舞伎狂言の敵役中でも、有名な大悪逆人で知られている。写楽はこの大悪人を印象的に描いて半身図中屈指の傑作としている。着物は薄墨、襟の黒、袖口の濃緑、ただそれだけの地味な色彩でこの絵はまとめられている。最少の配色゛最大の効果を見せるのは写楽の特色で、この図は最もよい例である。またこの絵のすぐれた点は、その顔面描写にある。突き出した顔は不気味で、鬼気があり、凄みがある。ぐっと見る人に迫ってくる思いがする。眼隈が薄墨であるのも大悪人の雰囲気となっている。とにかく、写楽の気魄に押される絵である。すべてが地味で、背色の黒雲母がそれほど効果を見せた絵も少ない。

三世坂田半五郎は、当時実悪の「上々吉」で、悪方の役者として知られていた。前名は坂東熊十郎、天明三年三世を継いだ。寛政六年は二世半五郎の十三回忌に当たるので、二世の当たり役水右衛門を先代追善のために、この狂言を上演したという。しかし半五郎は翌年の六月、三十九歳で没した。

※東洲斎 写楽

東洲斎 写楽(とうしゅうさい しゃらく、旧字体:東洲齋 寫樂、生没年不詳)は、江戸時代中期の浮世絵師。

寛政6年(1794年)5月から翌年の寛政7年3月にかけての約10ヶ月の期間内に約145点余の錦絵作品を出版し、忽然と浮世絵の分野から姿を消した正体不明の謎の浮世絵師として知られる。

本名、生没年、出生地などは長きにわたり不明であり、その正体については様々な研究がなされてきたが、現在では阿波の能役者斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ、1763年? - 1820年?)だとする説が有力となっている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』