日常体験する風景はみちからのものです。私たち設計者はみちに面した敷地に建物を建てます。その時、みちからのどのような風景を意識して建築を作っていけばよいのか、いつも考えることになります。順を追って考えていきたいと思います。

1.都市を構成する基本要素=みち 建築と社会の接点=みち

(1)みちにおける風景体験

まちの風景は、多くの場合みちから体験されるものです。私たちは、みちに立ちそこからまちを見るのですが同時に、みち空間そのものを体験しています。みちにおける風景は、見えるもの、みち空間、そして私自身の体験が総合されたものになっています。

(2)みちは共用空間であること

人はみちに面して家を建てます。みちを通りみちから自分の敷地や建物に入ります。それは他の人も同じです。みちはみんなで一緒に住むという環境を保証するものです。共同で住むための不可欠の共用空間といえます。

言い換えると、みんなで住むということは、みちを共用してみちをみんなで使うということでもあります。同じまちに属しているという市民意識も、みちでお互いを見るという行為がもとになっていると思います。国立のように美しい並木道学園通りを共有するコミュニティの存在を見るとみちの役割が良く分かります。

みち空間が楽しい出会い、交歓の場所であれば、共同に住むという意識もより強まることとなると思います。みちの中での共同体の行事であるお祭りでなどにより、市民意識はさらに確かなものになると思われます。

まちに住んでいるという共通の感覚が生まれるとすると、みちという空間を共有しているということが大きく影響しています。こういった役割は、西欧都市ではまちの中心部の広場が担っていますが、日本においては、みち空間がその役割を果たしています。

(3)みちは集合の形式を導く基本要素

都市やまちという広がりの中でみちを見る場合、みちはまちの骨格であり、「敷地」の在り方を規定しています。建築と建築の関係、集合の仕方にも大きく影響しているといえます。

建築の敷地はみちに面して並びます。そこでみちに対してどういう関係をつくるのかは、その個人がそのコミュニティあるいは周辺とどういう関係をつくりたいのかということを示しています。先ほど例示した国立ではマンション問題がありましたが、並木道を共有するコミュニティの人たちは、共同の規範を守ろうとしましたが、コミュニティに参加したくない人は規範には無関係に高層マンションをつくってしまうということでしょう。

(国立学園通りのマンション:周辺の街並みとの隔絶は大きな論争と、訴訟を生んだ)

2.みちと建築の関係

(1)まちに建つ建築は沿道性を持つべき

私は、まちに建つ建築は、みちとの関係性を十分に配慮した建築、言い換えると沿道性を意識した建築であるべきだと思います。沿道性を意識した建築とは何かというと、逆に沿道性を意識していない建築を考えると分かり易いと思います。

第一に浮かぶのは、団地です。いわゆる公団住宅、かつての住宅公団(現在のUR機構)が大規模に作った集合住宅です。この形式の団地には、県や市でつくる公営住宅も含まれます。広い広がりの中に住宅棟が均等になるように置かれています。このような配置は、「太陽。緑、空気」の確保を第一に考えるモダニズム建築や、それに密接に結びついた近代都市計画の考え方に基づくものであることは、すでに述べました。

ここには、前節までに述べたような、みちあるいはみち空間はありません。したがって、まちらしさもなかなか生まれることはありません。

(多摩ニュータウン内の「団地」:Google mapより引用)

また、幹線道路の沿道にある店は車で入れるという意味や、またいろいろなお店が「道路に沿って並んでいる」という点では沿道性があると言えます。しかし、個々の建物が意識しているのは駐車場との関係であることが分かります。また道を意識しているのは看板であることが分かります。建築も看板としてはみちを意識していると言えます。

(幹線道路沿いの風景)

極端な例をあげました。この状況の中で、みちに並ぶ建築の在り方を統一的に論じることは難しいでしょうし、私にその力はありません。ただ、私には、みちに対して一定の作法のようなものが共有できれば、もう少し、みちに沿った風景が、人間の暮らしの環境にふさわしいものになっていくという思いがあります。その作法は決して一つではないはずですが、そこに至る途を一緒に考えていきたいと思います。まずは歴史を振り返ってみます。

(2)建築がみちに対応して一定の型を持っていた時代とその後の変化

戦前あるいは高度成長の始まる1960年頃までは、大都市を除けば、多くの建築の建て方は伝統的な方法に拠っていました。江戸時代から、特別の公共施設や芝居小屋などを除けば、一般的な建築は次の4つの種類が大半でした。それらは、みちとの関係やニワと建築の関係などにも一定の型を持ち、みちから見た場合にも安定した風景をつくっていたのだと思います。

前節で述べたように、戦前あるいは高度成長の始まる1960年頃までは、大都市を除けば、多くの建築の建て方は伝統的な方法に概ね拠っていました。ところが高度成長以降その型は崩れています。

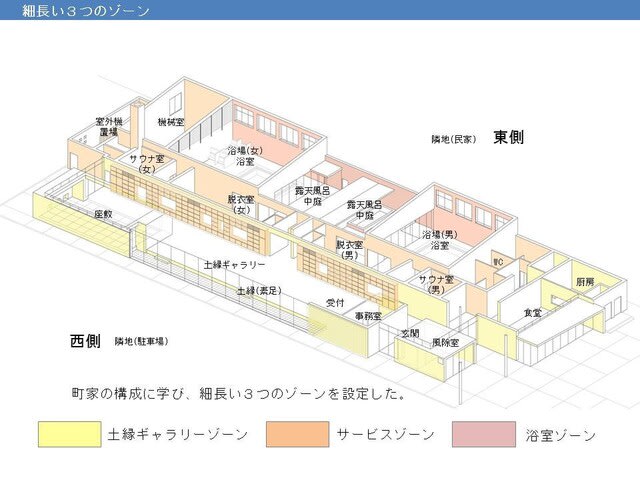

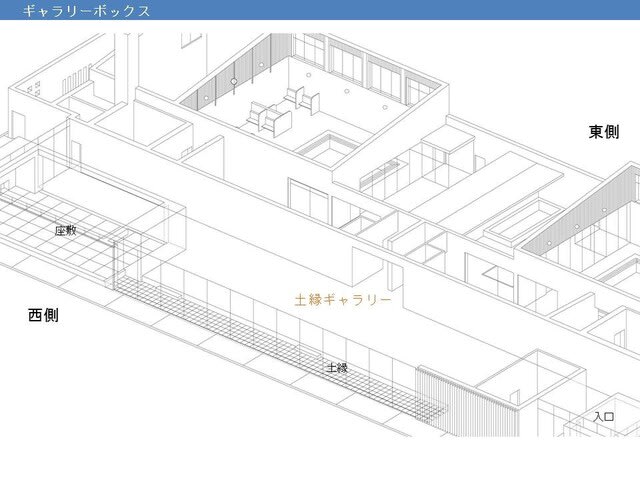

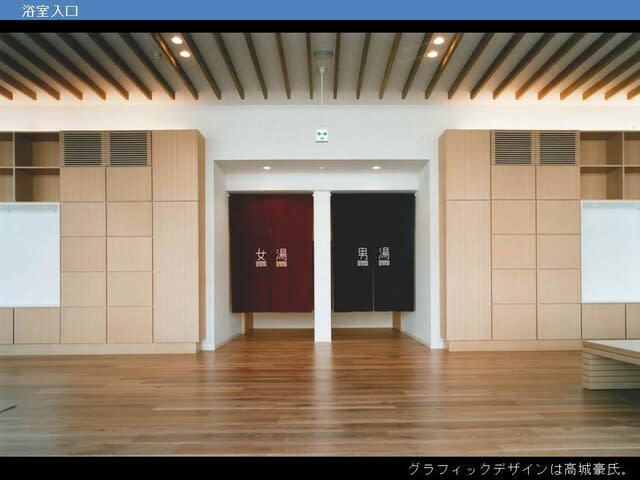

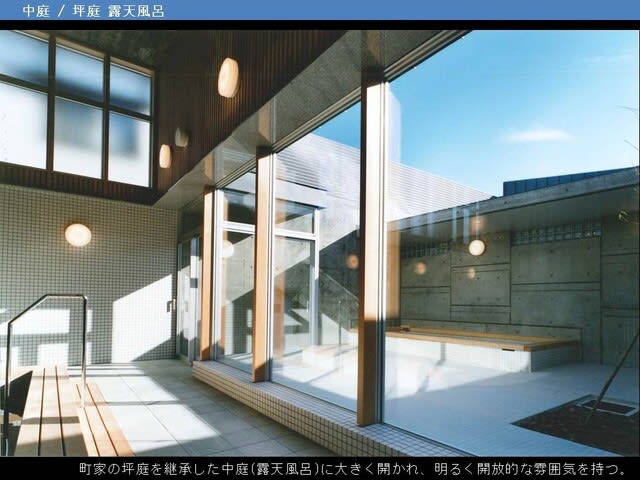

①町家

お店と住居が一体となった建築です。短冊状の敷地割に対応した奥行方向に長い建築であり、立面がみちに接していること、みち(通り)の側から奥に至る、一定の空間形式を持つことが特徴です。まちとの接し方、庭(坪庭、前庭)の作り方、店と住居のゾーニングなどにおいて、完成された形式を持っています。また、店でない場合にも、仕舞屋として、まちに対する表情は変わりませんでした。

(町家の形式を持つお店:必ずしも伝統的なものでないが、私が良く利用していたお店)

町家は敷地を目いっぱい使い、中庭(坪庭)を持つことから、ヨーロッパの市街地に多く見られるコートハウス型の建築であると言えます。町家が都市建築として優れた形式であることは、多くの論者の認めるところです。

町家が建っていたのは、商業地なので、その後の都市計画でも商業系の用途地域が指定されます。その時、木造で密集していることは防災上の問題があるので、防火地域や準防火地域の指定がされます。また高度成長期以降、土地の高度利用(建物を大きく、高くする)が進められます。以上のことから、町家が並んでいた地域では、3階以上の不燃性の高い建物に建て替えられることが常でした。かつては上の写真のような町家が並んでいたはずですが、今は下の写真のようになっています(この2つの写真は近所です。いずれも私の東京の設計拠点のすぐそばの事例です。この後の事例写真も同様です)。

(現代の町家?:火事に強い素材を纏ったボックス形状の建築が並ぶ)

この風景をどう評価するのかは、意見が分かれるところです。こういう昭和的な風景を積極的に評価しようという意見もわからなくはないですが、私は町家のような完成された型を持つ建築がなくなり、次の都市建築が生まれるまでの過渡期の建物のように見えます。現代的な町家の型を見つけていく必要がると考えます。

②屋敷

町家が町人の住まいであるのに対し、屋敷は武家の住まいです。道に対しては塀や垣根が面しています。塀の中には庭があり、その中に建築が位置しています。みちに対しては塀で囲っていますが、建築は庭に対して大変開放的に作られています。屋敷は、支配階級である武士の仕事場でもあり、行政機関のオフィスでもありました。私の職場の近所にも下のような屋敷があります。

(屋敷:昔のような塀ではないが、屋敷構えを踏襲している)

屋敷型の建築については、まちに対して閉鎖的であるため、都市建築としてふさわしくないという批判が、あります。建築学会の「都市建築」についての議論でも、屋敷型建築は、都市にふさわしい建築都市としては位置づけられていません。また、著名な都市計画家である石川栄耀がつくった啓発映画においても、戦後の新しいまちづくりにおいて、屋敷型の建築は閉鎖的でふさわしくないということを訴えています。

確かに町家のように、みちとの関係性を積極的に作り出す建築形式でないことは明らかです。しかし、屋敷型建築が、集住を前提とした都市の中で生まれた建築形式であることは間違いありません。また、今日に至るまで、多くの住宅がこの形式を持っています。

私は、屋敷も立派な都市建築だと思います。屋敷とコートハウスはネガとポジを反転させた関係にあることは多くの方が指摘しています。今も残るお屋敷街を歩くと、この形式が、都市の中で生まれ、今も豊かな風景を提供していることがよく理解できます。屋敷を都市建築としてきちんと位置付けることが必要だと思います。

(少し小さなお屋敷:塀と門構え、庭に開いた儒居を持っています)

下の写真はどうでしょうか。写真を見ると、明らかですが、この写真は塀で建物をかこっている屋敷タイプの建築です。薄く細長い庭もあります。残念ながら敷地が小さすぎるので、庭に面した開放的な住居とすることはできません。地価の高いまちでは、狭小敷地で矮小化された屋敷が増えてしまうのです。

(屋敷の形式を持つ住宅:塀と門があります)

こういった屋敷の街並みはちょっと寂しいものを感じます。屋敷建築を成立させるためのより大きな敷地を確保できない限り、別のタイプの建築を選択するべきだと思います。

また今まちの中に増えているマンションの中にも、屋敷タイプをとっているものがあります。集合住宅ですが、全体で一軒の屋敷の構えをめざしています。

(塀で囲われたマンション:1階住戸は塀・生垣で囲うことで開放性を確保しています)。

十分な敷地があれば、屋敷型を目指すのはありだと思います。しかし、そうでない場合には、もう少し、まちとの直接的な接触のあり方をも即してもいいのではないでしょうか。

武家の住まいを期限とする屋敷型は今でも強い人気がある住居タイプです。小さな敷地の住居も大きなマンションも屋敷型を目指すのは面白い傾向ですが、やはり十分な敷地がない場合には、中途半端な風景をつくり出していることは否めません。

長屋

長屋は表通りから一歩入った路地に面して建つ集合住宅です。通りに面して建つ町家に住んでいる大家さんが、裏の地所に貸家をつくっているというケースが多いと思われます。建築的には平屋で、桁行方向に長く(棟が長い)、棟を共有しながら各住戸が区分されているので棟割り長屋とも呼ばれます。平入の住戸が連続している状態になります。下の写真も私の職場の近くの長屋です。

(長屋:緑であふれている。よそ者は入りにくい)

一つ一つの長屋住戸は小さいため、洗濯場や作業場も共用となります。路地には各戸の植栽が並べられ、共同の庭のようです。路地に面した住戸が、路地という共有スペースを持ち、そこでつながった生活をしていると言えます。まちの表の風景には参加していませんが、通りから一歩入ったところに、路地という外部空間を共有するともに暮らすいわゆる下町的な風景が展開していたと思われます。

長屋の現代的な姿は、いわゆる木賃(木造賃貸)アパートです。路地に面して棟割りの住戸が並びます。しかし、現代においては住戸が一定の広さを持っているので、長屋のように、生活感があふれ、また共同のスペースとして路地が機能することはありません。各戸のプライシー確保のために頑丈な鉄扉が並ぶ路地の風景は、都会的ではありますが、寂しいものになっています。

(鉄賃アパート:現代の長屋)

農家

農家は農業を営む家族の住居なのでまちの中にはありません。広い敷地の中に母屋だけでなく、納屋や蔵、作業小屋などの付属屋があります。生け垣や防風林などで敷地を囲うこともありますが、みちに対して閉鎖的になることは少なく、みちから作業スペースでもあるにわに連続しているような形式が多かったと思われます。数戸から数十戸が群をなしていることが多いのですが、まちのように密集しているわけではないので、みちに沿ってきちんとした区画割が形成されているわけではありません。

(農家:母屋、付属屋、蔵そして作業場でもある庭で構成される)

数軒から数十軒の農家が集まって、農村型の安定した風景をつくっていたわけです。その風景は周辺の田畑や周辺の川、海などの自然的風景の中に調和的に収まっていたと言えます。

農家がつくるのはこの論が主題としているまちの風景ではありません。しかし20世紀後半からの都市の拡張によって、既存の安定した府警が壊れていったということは、記憶にとどめておく必要があります。また、農家も集合的な風景を通り出していたことから、今後の風景づくりにおいても参考となる部分が多いことも事実です。

3.現代において参照すべき事例を通して考える

以上のように、歴史的な建築の型と安定した風景があった時代はすでに失われています。さてそれをどうするかということです。

ヨーロッパの都市のように、歴史的都市型建築である「街区型建築」に替えるというのは不可能でしょう。また、何か強力な規制をすべきだという意見もありますが、ではどういた規制が可能なのでしょうか。そういったことを考えるにあたってまずは、現代の日本の中で風景づくりに成功している事例を見ていきたいと思います。

(1)参考にすべき事例

歴史的なまち並を保存したり、歴史的なものに依拠しながら美しく地域の誇りになる環境を作っている事例は多いと思います。そこに学ぶことは不可欠です。ただ、ここでは、新しくまちを作ったり、新しく建築を行う中で、持続的な風景づくりを模索した事例を取り上げます。

①幕張ベイタウン:みちに沿って建築壁面を並べまち並みをつくる

ゼロロットのペリメーター型集合住宅で沿道風景をつくる

幕張ベイタウンは、街路に沿って街区型住棟を並べています。街区型住棟とは、街区とみちの境界部に壁面を持ち、その背後に中庭を持つ建築形式です。基本的には、ヨーロッパのまちを構成するのはこの街区型建築です。

幕張のまちを歩くとまるでパリやバルセロナを歩いているように、建築に囲われて道はある、建築のないところがみちであり、みちは建築により作られるものであるということが実感できます。みちと建築は芦原先生が言うようにネガ/ポジの関係になっているのです。

幕張をつくった人たちは、広い敷地に日照条件や緑地、アクセス路に配慮しながら複数の住棟を配置するというのが従来の団地の在り方を批判します。そこには、みちに沿った風景がなくしたがってみちににぎわいが表出することはありません。かつて同潤会が街区型住棟をつくったのですが、それらはことごとく高度成長期に壊されてしまいました。

町家の系譜を継ぐ都市建築

みちに沿って建築が軒を連ねるということから、街区型建築は町家の系譜にあると言えます。木造の平屋あるいは2階建てのコートハウスである町家を、現代的に大きくしたのが幕張ベイタウンの街区型建築です。この建築形式は、今後とも、継承していくべきだと思います。幕張ベイタウンでつくられたデザインコードなどは大いに参考にすべきものです。

みちに沿って、建築を並べるだけではダメ

幕張ベイタウンのように、みちに沿って整然と建築を並べるのが、みちに対するあり方の一つの解であると言えます。しかし当然ですが、ただ並んでいるだけでは、魅力的で深みのある風景ができるわけではありません。写真は、同じような建築がみちに接して並んでいますが、決して魅力的ではありません。ひおっつ一つの建築の質の問題なのです。町家という洗練され形式の建築や、幕張のように考え抜かれた建築が並ぶ必要があります。高さ規制や軒高の規制、ボリュームをそろえることの必要性が、まち並整備では推奨されますが、個々の建築の質を高めない限り、いくらボリュームがそろっていても決して魅力的なみち空間にはならないでしょう。

(みちに面して統一された景観:同じ形を並べただけではまち並にならないということが分かります)

②宮脇さんの住宅地:新しい屋敷型の建築

塀のない屋敷

明治以降あらゆる人が、お屋敷型の住宅を志向しました。しかしその結果は、矮小化されたお屋敷になってしまっていることを見てきました。宮脇さんがデザインコーディネートした住宅地では塀がありません。しかし、各戸は庭に開放された部分を持ち、自分のテリトリーははっきり区分できます。塀で周りから囲い込むことで、プライベートなにわをつくり、そこに面して開放的な住まい方をするのがお屋敷ですが、その機能は満足されています。そういう意味で、写真のような住宅地は現代的なお屋敷であるといってよいのではないでしょうか。

(フォレステージ高幡鹿島台:宮脇檀さんが手がけられた住宅地、1997)

みちと直接接していなくても沿道性のある風景

みちと敷地の境界部には建築の壁も塀もありません。しかし、みち空間は確かにあります。それは建築と道の間にある前庭的なスペースが、実在感のある媒介空間、決して残余スペースでないものになっていることに拠るのではないでしょうか。建築と道がネガポジの関係にあるわけではありませんが、建築と通行スペースの間にある前庭ともよぶべき空間が、みちと建築の関係をきちんと媒介しているといえます。こういう風景の作り方には大いに学ぶ点があります。

③代官山ヒルサイドテラス:空地と建築の関係をうまく作り出すそれがみち空間になる

パブリックスペースがつくるまちなみ

代官山ヒルサイドプラザは、「まち並み」が語られるときには必ず参照されます。建築家槇文彦氏の名作です。

旧山手通り沿いに展開するお店や住宅からなる複合建築群は、現代建築でも、人々が長く守り育てたくなる、まちの資産としての街並みをつくり得ることを示してくれます。ただ一つ忘れてはならないことは、ヒルサイドテラスは、決して建物の壁面を道路に沿って並べたタイプの集合形式をとっていないことです。たくさんの空地が織り込まれていることに注目すべきだと思います。

旧山手通りの側にも、また敷地の中央部部においても建物と外部空間の程よいバランスが、心地よい居場所あるいは移動空間をつくり出しています。

私は、代官山ヒルサイドテラスのつくり出すまち並みとは「パブリックスペースのつくるまち並み」だと理解するのが良いと考え『都市建築のかたち』(日本建築学会叢書 2007)に、書かせていただきました。

長屋や農家の系譜

ヒルサイドテラスは、伝統的な建築の型から見るとどの系譜に連なるのでしょうか。町家や屋敷とは遠いところにあります。あえて言うならば長屋に近いと思います。路地というみち空間を共有して集合するのが長屋です。ヒルサイトテラスの場合は、巧みに織り込まれたパブリックスペースを共有して、建築群が集まっているのです。また、一つの敷地に多くの建築があつまり、にわを介して相対しているという点では、農家とも似ています。ただ、無理やり日本の伝統的建築に範を求めるよりも、ギリシャの小さな集落の建築群が織りなすみちと建築の関係を想起したほうが良いのかもしれません。

(2)場合に応じてどうすればいいのかは整理できる

上の3つの事例だけで、これからの建築がつくる途に沿った風景のことを論じるのはあまりにも乱暴です。しかし、少なくとも次のことは言えそうです。

幕張ベイタウンから学ぶことの一つは、建物が立ち並ぶようなまちの中心地では、建築の並び方をコントロールしていけば、幕張のようなみちに沿った確かな風景をつくることができるということです。ただ幕張の場合は、大規模な敷地と大規模な投資を、現代のすぐれた都市デザイナーたちが精魂込めてコントロールした結果であり、ただ、出来上がる建築の外形を決めれば、豊かな風景が出来上がるというものではありません。コントロールをしていくにせよ、私たちが日々の設計の中で取り組むにせよ、これまでの完成された型である町家を現代化した新しい町家をつくり出していく努力が必要となります。

宮脇檀さんがつくり出したような集合形式からは、完全なお屋敷の形式は持たなくても、一戸建ての集合が、みち空間を共有しながら、安定した風景をつくり出すことは可能であることが教えられます。ただしここでも、そのコントロールには、卓越したデザイン力と継続的な努力の集約が必要となります。宮脇さんの努力を継承することが望まれているのです。

町家に対して屋敷は都市型住宅として忌避されてきた歴史があります。戦後の都市計画の映画(石川栄耀:20年後の東京)ではお屋敷はまち並みにつまらなさを与えると喧伝される場面があります。塀で閉じた姿はお金持ち、ブルジョアジーの住まいの象徴でもあり、戦後の平等を求める社会の空気からしても、推奨されるものでなかったのでしょう。しかし、建築の形式、ニワの在り方をもつ屋敷はきちんとした都市建築であると思います。屋敷は一種のコートハウスです。中庭型建築の反転形です。塀をめぐらすことで自律的な環境を庭という形で確保している。都市にありながら開放的な建築が実現できる。まちとの接点の形式も門という形で持っている。門を設けながらまち並みも作る。個性の表現もできるのです。

しかし、土地が高く広い敷地が確保できないという現代的条件の中では、屋敷は変わっていかなくてはなりません。宮脇檀氏の試みなどに学び、いろいろな試みが続けられることを願うしかありません。

代官山ヒルサイドテラスについては、普通の建築設計者が真似できるようなレベルの建築作品ではありませんが、少なくとも公共的なスペースを道沿いや敷地内部に展開する素晴らしい環境を作り上げることが可能であることは理解できます。しかしここでも、優れた建築家の能力や、敷地を長年に亘って緩やかに開発していくというオーナーさんの存在という、奇跡のような条件が必要なのかもしれないということも思い知らされます。

一方、景観計画や町並計画のようなものでルールを明確にして、建築やにわを含む敷地の在り方をコントロールするという考え方もあります。それらのルールには大いに期待するものですが、いかに景観法などのルールが整えられても、「建物の高さや壁面の位置、外壁の色調などの単純かつ概形的な要件のみにならざるを得ない」ので、「良好な景観の創出に到達する作業は、個別のデザインが受け持つほかはない」(『日本の街を美しくする』土田旭ほか2006)という基本構造は変わらないと思います。さらに土田旭先生が看破するように景観法などがいくら整えられても結局は「その都市・地域の総和としての文化水準が景観を決定する」(『日本の街を美しくする』土田旭ほか2006)という事実は否めないでしょう。

私たちができることは地域や、上記の良好な事例になどに謙虚に学びつつ、それぞれに与えられた敷地の中で、みちとのありうべき関係性を模索していくことになるのだと思います。

4.沿道すき間型建築の試み

次に、みちに沿った建築の在り方の一つとして、私は沿道すき間型建築というものを実践したいと考えています。どのような考え方に基づくものなのか、どのようにしてみちに沿った豊かな風景を獲得できていけるのか、少しづつ整理していきたいと思います。

(1)3つの視点

まちの中の隙間、敷地の中の隙間:文化的な視点

先述した幕張ベイタウンは都市デザインの大きな成果であることは間違いありません。私の大学時代からの先生方がそれまでの「団地開発」に異議を唱え、大きな功績を残されました。私自身もその中のコミュニティ施設を設計させてもらっています。

一方で、自分の感情レベルでの感想を述べますと、少しすき間がなさすぎるまちだというのが気になる点です。

ヨーロッパのまちでは、ベイタウンのようにみちに沿って建築の壁面が続くのは当たり前の風景です。パリやバルセロナなどの大都市でもまたヴェローナような小都市ではそれは同じです。イタリアの集落を見ても建築を創ることはみち空間や広場空間をつくることというネガポジの関係が意識されているのは間違いないようです。建築の残りスペースはみちということになります。住む人から見て外部と認識されるみちや広場に対して、はっきりと自分の領域を囲い込むのが、まちの建築なのです。それは中国も同様で、大陸諸国では、当たり前の風景です。 日本でも例外は京都です。まち中のほとんに町家が並んでいた京都は、ある意味では中国の文化に倣って通られたまちです。

そのような境界の作り方、あるいは領域の切れ目の作り方は文化的なものです。 芦原先生はそのことを建築家の視点から西洋と日本の領域感の違いとしてうまく説明してくれています。日本は、A/非Aのような、きちんとした境界の作り方ではないのです。大陸的ともいえる京都にしても、町家の壁面は組積造文化圏の石やレンガ積みの密実な面ではなく、細かったり薄かったりする木材の集合体です。確かに広い意味での壁面はみちに沿って連続するのですが、大陸で見られるようにまたく密実な面で、道の両側が固められていたのではありません。

また文化人類学的に説明してくれるのが中尾佐助氏です。日本の場合はニグロ・ニッポン型、建物の周りに空地を置く文化です。それに対してヨーロッパや中国の大陸は、カスバ-ホートン型として記述されています。このことは幕張ベイタウンをつくるときにも十分意識されていたことをその中心におられた曽根幸一先生が記しておられます。

重複になりますが、先ほどの風景づくりで参考にすべき事例を見ますと、宮脇さんの場合は、建築とみちとの関係を整理して自分の敷地内での空き空間でも、みちとの連続性をきちんと考えて作り出す(決して残余空間であってはならない)ていること、またその敷地内空き空間を建築の統合の手がかりとしていることが確認できます。また槇さんの場合は、みちから連続した敷地内パブリックスペースを集合の手がかりにしていることは先ほど述べた通りです。両者とも、敷地内あるいはみちと建築の間にある空地を積極的に集合の形式に取り入れていることが分かります。

ベイタウンのようにみちに対して建築が並ぶ町家の系譜上で、様々な試みを進めることは重要だと思います。その一方で伝統的な建築形式から言うと、うまく空地を手掛かりに集合している長屋や農家の系譜も参考になるのではないかと思います。

空地からの発想:現状認識からの視点

空地、すき間をうまく集合形式の中に取り入れたいというのは、日本的な酒豪の在り方につながるものです。一方で私たちの廻りにある現状認識からもすき間の存在を無視できないという認識がもたらされます。地方都市の歴史的中心部を歩くと、多くの空き地に気付きます。都市計画としては、まちのかなりの部分が空いている敷地、すなわちオープンスペースであるということを考慮に入れないといけなくなっています。

こういった状況の中で、ランドスケープアーバニズムという考え方に、着目したいと思います。まちの中にあふれる空地を見ていると、主役は建築にあるのではなく、建築の問題は、この空地をどのように私たちの暮らしに意味あるものにしていくのかを考える一部に組み込まなければいけないという思いになります。私が、多様な意見の集成の様相を見せるランドスケープアーバニズムを正しく理解しているという自信はないのですが、建築にかえてランドスケープを主役として都市デザインを捉えていかないといけない時期に来ているのかなという思いはあります(『ランドスケープ・アーバニズム』C.ウォルドハイム編著2024 鹿島出版会)。

自然を取り入れた集合の在り方

だいぶ以前のことですが、槇文彦氏が(大意として)次のようなのことのおっしゃっていたことがあります。

・・・ヨーロッパの都市は、みちと建築がネガとポジの関係にある(構築物である建築を除いたところがみち空間ということです)。アメリカの都市は、みち、ストリートというものに建築の形態、形状が大きく規定されている。すなわち、道路幅員や道路の性格付け(商業地なのか受託地なのかなど)によって規定される斜線が都市のスカイラインを決定している(このことは Power in buildings, Hugh Ferriss, Hennessey+Ingalls,1998などを見ると実感できます)。それに対し日本の都市では、建築とみち、あるいは建築と外部を考えるときに、自然というものの媒介がある・・・

槙さんは、上の状況をある意味ではデザインの自由度が高い、自然という形態的にはあいまいなものをうまく操作することで、ヨーロッパにもアメリカにもない日本の文化を反映した建築の集合ができるとお考えになっていたのではないでしょうか。

(2)沿道すき間型建築

前項の3つの視点からは、日本人の感性に合い、かつ空地をうまく取り込んだ建築で、沿道をつくっていくことが課題として浮かび上がります。私は、その解に近づく一歩が、沿道すき間型建築だと思っています。事例を見ていきたいと思います。

すきっぷ

「すきっぷ」は世田谷区立職能開発センターの愛称です。

みちに対して、沿道性が感じられるように、建築の外形ラインを道側に持っていています。しかし、みちとの境界に置かれるのは硬くソリッドな壁ではありません。すき間だらけのいわゆるポーラスな形です。

また、みちとの境界部に置かれるボリュームにはすき間があり、自然に中庭に視線が誘導されます。また動線としても中庭方向に進んだところに玄関があります。中庭はこの建築を成立させる環境空間、不可欠なすき間です。中庭に面して、各部屋は大きな開口部を持ち開放されています。

このような、みちとの関係性を持つ建物が都市建築の一つのあり方かなと自分では思っています。

(沿道すき間型建築としてのすきっぷ)

(表通りとの関係)

(廊下から中庭と表通りを望む)

(表通りから、中庭を望む)

幕張ベイタウン・コア

みちに対して壁面が並ぶというのが、幕張ベイタウンのルールですが、このベイタウンコアの前には小さな前庭をとらせてもらっています。連続する壁面の中のささやかなすき間です。このすき間は、残余地ではありません。建物は建っていませんが、きちんとデザインされてつくられた街路とエントランスホールの間に位置するポジティブスペースとしての前庭です。

(幕張ベイタウン・コア:通りからの表情)

(配置図:周辺の街区型建築を踏襲しながらもすき間が多い)

(コンセプト図:緑という自然や前庭というオープンスペースも含めて、一つの街区型建築を作っている)

この前は、透過性の高い空間であるエントランスホールを介して、中庭へつながっています。

このベイタウンコアは、まち並の中にホッとするすき間を提供するとともにそのすき間・エントランスホール・中庭というパブリックスペースを中心に組み立てられた建築なのです。こういった建築を沿道すき間型建築と呼びたいと思っています。

(中庭でのイベント)

ただ、幕張ベイタウンのルールは、みちに沿って建築の壁面を並べることでしたので、この街区のコントロールを担当されていた土田旭先生には感謝の言葉しかありません。設計案を見せた時には、学生時代に戻ったかのように怒られてしまいましたが、最終的にはやってみろということでお許しいただきました。

(中庭はエントランスホールを介して表通りにつながる)

実は、この対面に建つ、住宅棟も、沿道すき間型建築です。これも、あとで聞いた話ですが、ベイタウンのルールを逸脱しているという議論があったそうです。私は、これくらいのすき間がある方を好みます。スティーブンホールという建築家の慧眼には敬意を表したくなります。

(建築と外部の自然はあいまいな境界を持つ)

(エントランスホールは表通りと繋がっている)

(夜景:表通り/エントランスホール/中庭は一連の繋がりである)

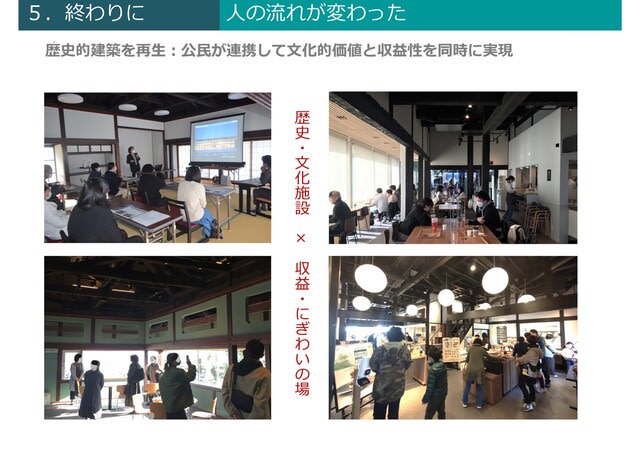

5.おわりに

歩く人との関係性が確かな風景。まちを歩く人が眺めたり、立ち止まったり、してみたくなるようなみち空間。そういったみちに展開する豊かな風景をつくるために、建築はどうあればよいのか・・・すぐに解決はないものの、少なくともみち空間との関係性の中で建築を考えていく姿勢を持ち続けたい・・・そういう思いから出発するのが今回のLectureでした。

最後に、大変古い資料からとなりますが、出雲市長岩国哲人さんのエッセイを引用させていただきます。

***********************************************************

これから作られる市の中心部の道は、一本ずっおもむきをかえたいと、思う。道は昔のようにモノを運んだり・用事のある人が走るように点から点を移動するためのものではなくて・立ち並ぶ家にとっては共有の前庭であり、行き交う人にとっては、人と人が笑顔を交し、会話を楽しむふれあいの場である。

そればかりではない。歩くという軽運動をするために街の中へ出かけてくる人がある。どの道にも一っずっ違った工夫をしたベンチで体をやすめ、背中を伸ばし、体をひねり、そしてまた歩きだす・・・・運動と会話を楽しむ人たちのための細長い歩く・・・公園がこれからの道になる。道を楽しむ「道楽都市」の時代だ。

環境の時代に入ったといわれる今日、町づくりのキーワードは、煙突の数やコンクリートの高い建物を誇ることではなくて・・・

岩国哲人1992「田園と道楽」、『都市と交通No24』 社団法人 日本交通計画協会

*************************************************************

地域風景を構想するー建築で風景の深みをー