≪ 5. 枕詞は翻訳できるのか ≫

この章で、長歌・短歌の中で、とりわけ古代しか見られない「枕詞」が果たした役割をリービ氏は考え、後世には失われた「空間/地理感覚と旅情の結びつきかた」のユニークさについて述べている。 言うまでも無く、俳句における季語が「季節感」の限定で果たす役割と万葉集における「枕詞」の役割/意味づけを混同してはならない。 詩心が刺激され発露する場が、空間から時間へと変化していったのは大変面白い。

「枕詞」の筆頭にあげられる<草枕>は、前節で触れたとおり、文字通り危険に満ちた古代の<旅>に人生をみた詩人の心を想像せねば理解できない。それに対し、<春日の=かすが・春日><飛ぶ鳥の=明日香・飛鳥><あをによし=奈良>といった特定の地名に冠せられる「枕詞」は(後世に遺ったものがあるとはいえ)古代独特の心情表現である。リービ氏によれば、それはホ―メロスの抒情詩とも共通する古代人の感情だという。

事実、彼がおよそ30年余り前「英訳・万葉集」」をニューヨークで上梓した際、『この地名「枕詞」の反復が最初はひっかかり苛立ちすら招くものの、読むうちに作者一人一人の独創性(Originality)を重んじる近代文学とは違う大きな表現の流れに気付き、感動を覚える』と或る書評でいわれたそうだ。 そういえば私は、長歌の中でも特に長めの一首を読んだとき、この「地名枕詞」の繰り返しが煩わしいながら、同時に不思議な音律と雰囲気を醸し出すことを若い頃から感心していた。然し、それをリービ氏が言うように(枕詞があるゆえに地名が生きる)とは感得できなかった。

また、氏は防人(さきもり)の歌が天皇や貴族の作品と並べて数多く載せられている万葉集のおおらかさに加え、東国(現在の関東地方)から遠い北九州・筑紫の地まで派遣された男たちの心情も、この「地名枕詞」ぬきでは味わえないと語る。船に乗せられる瀬戸内海の港・難波(=大阪)までの約600Kmは徒歩しか移動手段がない。現在の千葉県太平洋岸から船で遠州もしくは駿河まで運ばれたかもしれないが、それにしても長い旅程である。妻子を残して家を出る男の叫び。そこには、妻子が居る土地に枕詞をかぶせ、地名を繰り返し繰り返し呼ぶ気持ちが、胸の張り裂ける想いが籠っている。 それは「おらぶ」と言っても好い。

* 難波津に 御船下ろすゑ 八十梶(やそかじ)貫き 今は漕ぎぬ と妹(いも)に告げこそ (防人:巻20・四三六三)

Oh tell my wife that we have lowered the imperialcraft into its berth at Naniwa Harbor and,

setting it eith eighty oars, have this moment rowed out to sea.

この叫びは後の元寇のみならず、秀吉の朝鮮出兵、太平洋戦争、ヴェトナム戦争と、世界中の防人たちが戦いに送られた時代に響き合う、とリービ氏は指摘する。

そう、そのとおりだ。 いつもいつも、何と辛く 哀しい叫びであることか。

この章で、長歌・短歌の中で、とりわけ古代しか見られない「枕詞」が果たした役割をリービ氏は考え、後世には失われた「空間/地理感覚と旅情の結びつきかた」のユニークさについて述べている。 言うまでも無く、俳句における季語が「季節感」の限定で果たす役割と万葉集における「枕詞」の役割/意味づけを混同してはならない。 詩心が刺激され発露する場が、空間から時間へと変化していったのは大変面白い。

「枕詞」の筆頭にあげられる<草枕>は、前節で触れたとおり、文字通り危険に満ちた古代の<旅>に人生をみた詩人の心を想像せねば理解できない。それに対し、<春日の=かすが・春日><飛ぶ鳥の=明日香・飛鳥><あをによし=奈良>といった特定の地名に冠せられる「枕詞」は(後世に遺ったものがあるとはいえ)古代独特の心情表現である。リービ氏によれば、それはホ―メロスの抒情詩とも共通する古代人の感情だという。

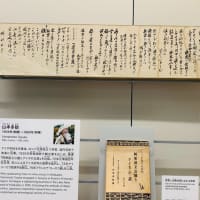

事実、彼がおよそ30年余り前「英訳・万葉集」」をニューヨークで上梓した際、『この地名「枕詞」の反復が最初はひっかかり苛立ちすら招くものの、読むうちに作者一人一人の独創性(Originality)を重んじる近代文学とは違う大きな表現の流れに気付き、感動を覚える』と或る書評でいわれたそうだ。 そういえば私は、長歌の中でも特に長めの一首を読んだとき、この「地名枕詞」の繰り返しが煩わしいながら、同時に不思議な音律と雰囲気を醸し出すことを若い頃から感心していた。然し、それをリービ氏が言うように(枕詞があるゆえに地名が生きる)とは感得できなかった。

また、氏は防人(さきもり)の歌が天皇や貴族の作品と並べて数多く載せられている万葉集のおおらかさに加え、東国(現在の関東地方)から遠い北九州・筑紫の地まで派遣された男たちの心情も、この「地名枕詞」ぬきでは味わえないと語る。船に乗せられる瀬戸内海の港・難波(=大阪)までの約600Kmは徒歩しか移動手段がない。現在の千葉県太平洋岸から船で遠州もしくは駿河まで運ばれたかもしれないが、それにしても長い旅程である。妻子を残して家を出る男の叫び。そこには、妻子が居る土地に枕詞をかぶせ、地名を繰り返し繰り返し呼ぶ気持ちが、胸の張り裂ける想いが籠っている。 それは「おらぶ」と言っても好い。

* 難波津に 御船下ろすゑ 八十梶(やそかじ)貫き 今は漕ぎぬ と妹(いも)に告げこそ (防人:巻20・四三六三)

Oh tell my wife that we have lowered the imperialcraft into its berth at Naniwa Harbor and,

setting it eith eighty oars, have this moment rowed out to sea.

この叫びは後の元寇のみならず、秀吉の朝鮮出兵、太平洋戦争、ヴェトナム戦争と、世界中の防人たちが戦いに送られた時代に響き合う、とリービ氏は指摘する。

そう、そのとおりだ。 いつもいつも、何と辛く 哀しい叫びであることか。