戦後、1946(昭和21)年に活動を再開、同年9月9日 - 10月2日、東京・有楽座で、菊池寛作、衣笠貞之助演出の『藤十郎の恋』(※14)を公演する。

しかし、戦後の混乱と社会主義運動の高揚によって、東宝に東宝従業員組合(従組)が結成されたのは1946(昭和21)年2月のことである(東宝争議参照)。

同年3月から4月に第1次争議、同年12月に第2争議。組合は、この2つの争議で組合結成の承認、経済要求、映画の企画と経営に参加する権利を得た。

そんな中、大河内伝次郎(当時48歳)、長谷川和夫(38歳)、山田五十鈴(29歳)、原節子(24歳)らが、11月、スト反対声明を出し、組合を脱退、約450人が新東宝をつくる(東宝の経営は悪化し、1948年、4月8日1200人を解雇。第3次争議へと発展した。)

この間、新東宝の設立第1作で市川崑監督(当作品で中村福の名で構成、監督デビュー作となる)の映画「東宝千一夜」(1947年2月公開)に長谷川、山田は主演の藤田進らと共にそろって出演。長谷川とのコンビではこnの後も多くの映画に出演している。

また、松崎啓次製作、衣笠貞之助にとって3作目の映画作品、現代劇で、しかも新劇の誕生のころに存在した生々しい恋の物語「女優」(東宝)で松井須磨子役を演じ、映画女優として飛躍を遂げる。この映画では、新劇の演出家土方与志が映画俳優(島村抱月役)として はじめてカメラの前に立ち山田と共演している。

当時、山田は、妻子ある衣笠と同棲中であったが別れ、その後、1950(昭和25)年民芸の俳優、加藤嘉と結婚(3年後に離婚)。この頃から、映画出演の合間に舞台に立つようになる。

1952(昭和27)年、加藤と現代俳優協会を設立、独立プロ作品にも多数出演している。東宝争議以降の山田はこのころ、左翼的な思想に染まっていたようだ。

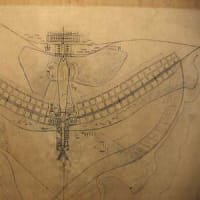

同年に中央官僚組織を舞台に戦後日本社会の暗部を描いた渋谷実監督の「現代人」、タカクラ・テルの歴史小説『ハコネ用水』(箱根用水=深良(ふから)用水ともいう)を原作に、戦前から映画製作会社と提携して時代劇映画を製作してきた劇団前進座の戦後第1作目の時代劇作品「箱根風雲録」(独立プロの松本酉三と宮川雅青が製作、監督には山本薩夫、楠田清、小坂哲人共同であたり、弱小資本の独立プロ作品を専門に扱う配給会社「北星映画配給」が配給)の演技が評価され、ブルーリボン賞主演女優賞、毎日映画コンクール女優主演賞を受賞。

1955(昭和30)年には樋口一葉の同名の短編小説を五所平之助監督が映画化した「たけくらべ」でブルーリボン賞助演女優賞を受賞。

翌1956(昭和31)年には第二回世界短篇コンクールで一等を獲得した久生十蘭の同名小説を映画化した文芸品で、戦争という運命に流されながらも滅びぬ母と子の美しい愛を描くヒューマンな物語「母子像」(佐伯清監督)などで2度目となるブルーリボン賞主演女優賞、毎日映画コンクール女優主演賞、自身の体験を踏まえ、華やかな花柳界と零落する置屋の内実を描ききった幸田文の同名小説を成瀬巳喜男監督によって映画化された「流れる」、谷崎潤一郎の兵庫芦屋附近の商家を舞台に猫好きの男庄造と愛猫リリーをめぐる二人の女(品子=山田と福子=香川京子)たちの葛藤を描いた同名長編小説をもとにした豊田四郎監督「猫と庄造と二人のをんな」、等でキネマ旬報女優賞を受賞している。

1957(昭和32)年には、自ら熱望して黒澤明監督がシェイクスピアの戯曲『マクベス』を日本の戦国時代に置き換えた作品「蜘蛛巣城」に出演、マクベス夫人にあたる浅茅役を鬼気迫る姿で演じた。

同じく黒澤明監督がマクシム・ゴーリキーの同名戯曲を日本の江戸時代に置き換えた時代劇映画「どん底」では、長屋の大家(中村鴈次郎)の女房役で、物凄い悪女ぶりでまるで人間というよりも獣の如く、鬼のような表情で常に狂ってる女を演じている。

そして、林芙美子の同名小説(※15参照)を、笠原良三と吉田精弥が共同で脚色し、千葉泰樹が監督して、戦後の混乱した世相を背景に下層階級の男女(山田五十鈴と三船敏郎)のささやかな愛情を描いた作品「下町(ダウンタウン)」で2度目のキネマ旬報女優賞を受賞。これらの活躍から、名実ともに映画界を代表する大女優となった(山田五十鈴出演映画の詳細は、※16参照)。

このほか、同年には、小津安二郎監督による「東京暮色」(松竹配給)に出演し、娘を捨て、愛人に走った母親を好演している。この作品は、小津にとっては最後の白黒作品であり、戦後期の名女優、山田五十鈴が出演した唯一の小津作品でもある。

1959(昭和34)年には新劇合同公演「関漢卿」へ出演、滝沢修と共演したのをはじめ、同年6月歌舞伎座での中村歌右衛門(六代目)主宰の莟会による「落葉の宮」(※17 )で、雲居の雁役で、中村歌右衛門(落葉の宮)と共演。

また、1960年10月、同じく歌舞伎座での菊五郎劇団による「シラノ・ド・ベルジュラック」で尾上松緑(二代目)と共演するなど話題作に出演したことを機に、サイレント時代から日本映画の黄金期まで最前線を走り続けた彼女は、1963(昭和38)年東宝演劇部との専属契約を結び、これ以降、活動の中心を映画から舞台に移し、以降は東宝演劇部の中心女優として精力的に活躍。

同年、1月芸術座「香華」(原作:有吉佐和子)他「丼池」(原作:菊田一夫)、「明智光秀」(※17)における年間の舞台成果、でテアトロン賞(別名:東京演劇記者会)を受賞(※18)し、水谷八重子(初代)、杉村春子と並んで“三大女優”と呼ばれるようになる。

1974(昭和49)年の藝術座での初演「たぬき」(榎本滋民作)では、明治から昭和初期にかけて活躍した女芸人で浮世節の名手・立花家橘之助を三味線や落語などを織り交ぜて演じ、芸術祭大賞や毎日芸術賞を受けた。

以下では、立花家橘之助の役を演じ、「たぬき」の三味線の音に首動かしている様子が窺える。この時、まだ57歳。まだまだ艶っぽくてきれいだね~。

噺の話 山田五十鈴の代表的な舞台、『たぬき』について。

また、有吉佐和子の同名小説をもとに有吉自らが、脚色・演出した「花岡青洲の妻」が1967(昭和42)年に芸術座で舞台化され、舞台でも大評判を呼んだ。

●上掲の画像は、舞台稽古の合間に出演者たちに囲まれた有吉佐和子と右、たばこを悠然とくゆらせているのが花岡青洲の母・於継役の山田五十鈴(画像は朝日クロニクル週刊20世紀1972年号より借用)。

この作品により、医学関係者の中で知られるだけであった華岡青洲の名前が一般に認知されることとなった。そして、その後何度もテレビドラマ化、舞台化画された。この時、華岡青洲役は田村高廣が、妻・加恵役は司葉子が演じている。

1977(昭和52)年に「愛染め高尾」で、芸術祭大賞を受賞。1983年には「太夫(こったい)さん」(北條 秀司作)で、三度目の芸術祭大賞を受賞。1984年、芸術選奨にも選ばれている。

1987(昭和62)年には、ファンのアンケートで「タヌキ」に、「香華」、「淀殿日記」、「女坂」「しぐれ茶屋おりく」などを加えた代表作が五十鈴十種とされている。

●上掲の画像はマイコレクションのチラシより。日本美女絵巻「愛染め高尾」。年代は違うが、1991年11月京都・南座公演のもの。

吉原随一の高尾太夫を演じ、権力や金力に反抗する堂々たる貫禄、いちずな紺屋職人にこころ打たれる恋の若々しい純情ぶりを、見事に造型化した。病気などの不幸を乗り越え、長い芸歴に裏打ちされた、円熟の芸境を示している。

病気などの不幸とは、大阪・近鉄劇場での1991(平成3)年5月公演の「流れる」で4月25日舞台で倒れ病院に運ばれその後休演していた。その時の舞台のチラシが、マイコレクションにある。

●それが以下だ。

大阪・近鉄劇場での1991(平成3)年5月公演の「流れる」。

1956(昭和31)年に幸田文の同名小説を成瀬巳喜男監督によって映画化し評判をとったものを平岩弓枝が脚本を書き成井一郎が演出したもの。映画のキャストが凄かったが、この舞台も下町の芸者屋「蔦の屋」を舞台に蔦の屋の女主人つた吉(山田)、彼女と共に蔦の屋を盛り立ててきた染香姐さん(杉村春子)、家政婦の(音羽信子)の豪華キャストで火花を散らした。しかし、主演の山田が4月25日、舞台で倒れ病院に運ばれた。5月4日に始まって29日が千秋楽だったのだが午後4時からの2回目の公演が終わりかけたときに舞台上で突然気分が悪くなりセリフが言えなくなるというアクシデントが起こったのだ。翌日は休演となったがその後はどうなったかしTらない。この時山田74歳。無理をしていたのだろう。

●また、以下は、同じく大阪・近鉄劇場での1989(平成元)年10月公演の「女坂」(円地文子原作、菊田一夫脚本)によるものである。五十鈴十種の一、夫のために妾を探す哀しいまでに気丈な愛を描いた円地文子の傑作である。

そして、この下が、新版「香華」1996(平成8)年5月大阪・劇場飛天(現:梅田芸術劇場)での公演のもの。

この下にあるのが、「しぐれ茶屋おりく」1993(平成5)年3月大阪・新歌舞伎座公演のものである。

一方では1963(昭和38)年東宝演劇部との専属契約を結んで以降、NHK大河ドラマ「赤穂浪士」(1964年)や、朝日放送「必殺からくり人」(1976年)といったテレビ時代劇にも出演した。

特に必殺シリーズには以後1985(昭和60)年の必殺仕事人Vまで約10年間断続的に出演、代表作となった。

必殺からくり人「許せぬ悪にとどめさす」 - YouTube

因みに、2013(平成25)年・今年の7月から、J:COMケーブルテレビの502時代劇専門チャンネルで必殺アワーとして、「必殺からくり人」も放映されている。時代劇ファンの私などは毎日欠かさずに見ている。

1980(昭和55)年ころ京都の自宅を引き払い、安全が保障されている上にお手伝いさんもいらないという理由で、東京・帝国ホテルの一室で生活を送っていたようだ。そして、80歳を越えても舞台を中心に盛んに活躍していた。

1993(平成5)年に文化功労者表彰、さらに2000(平成12)年に女優としては初めての文化勲章を受章した。

2001(平成13)年夏に84歳で主演した芸術座「夏しぐれ」(原案・演出:石井ふく子)まで、年齢を感じさせない姿で観客を魅了した。

最後の舞台は、朗読劇「桜の園」の上演で、ラネーフスカヤ夫人の扮装をしている山田五十鈴さん。役の気質を考え、髪が少し崩れたかつらを希望したという(冒頭の画像は、2001年11月撮影・2012年9月8日付朝日新聞より借用のもの)。

翌2002(平成14)年4月に体調不良で入院し、同年秋に出演を予定していた舞台を降板して療養に専念していたが、以降は表舞台に復帰することはなく、2012年7月9日、多臓器不全により95歳で死去した、死後従三位に任じられている(官報第5864号。平成24年8月15日)。

同年7月11日東京・青山葬儀所で通夜が行われた。祭壇には文化勲章が飾られ、天皇陛下からは、皇室からの供物料にあたる祭粢(さいし)料が贈られた。佐久間良子や沢口靖子ら600人が参列したという。

1990(平成2)年4月、初めて舞台に立った「女ぶり」(平岩弓枝原作・脚本・演出)で、いきなり大女優の山田さんと共演した沢口靖子は、当時を振り返り、

「大勢でお食事をするのが好きな方でした。その場では、私のような全くの新人にも声をかけてくださり、器の大きな方でしたね」としみじみ語ったという(※19)。

また、弔辞で俳優の西郷輝彦は帝国劇場で共演した舞台「徳川の夫人たち」(1997年)を振り返り、涙を誘ったという。

“山田さん演じる春日局の臨終場面で、徳川家光役だった西郷。「私は山田先生を抱き上げ「そなたは乳母ではない、そなたは母じゃ、わしの母じゃ」と号泣してどんちょうは下りました。その後、先生はおっしゃいました。「私の(亡くなった)ときも、そんなふうに優しくしてくださいね」と。いま、先生の美しい立ち姿を思い浮かべています”・・・と。

●丁度私のコレクションのチラシの中に、この舞台のものがある。上掲の画象が、中日劇場にて1992(平成4)年4月公演の「女ぶり」(原作・脚本・演出:平岩弓枝)のチラシである。

女ぶりとは「女としての容姿。女の器量」を言うが、若い時の沢口靖子はめちゃかわいかったよね。それに、山田の女ぶりどうですか。この時、もう73歳ですよ。まだまだ美しさと妖艶さが失われていない。最上段の女性は淡島千景。

●上掲の画像が、1997(平成9)年9月帝国劇場で公演の「徳川の夫人たち」である。春日局役の山田の左隣は藤尾役の池内順子である。「女ぶり」の淡島は山田と同じ年・2012(平成24)年の2月に、池内はその2年前2010(平成22)年9月に亡くなってしまった。もう、本当の芝居ができる役者はいなくなってしまったね~。

私の記憶に残っている山田五十鈴の出演作品のチラシをもう少しここへおいてゆこう。

●上掲ものは、東京宝塚劇場での1996(平成 8)年10月公演の「花岡青洲の妻」(有吉佐和子作)である。

外科医花岡青洲(五代目坂東八十助)の偉業を陰で支えた女二人(青洲の母於継:山田と青洲の嫁加恵:小手川裕子)の対立を描いた有吉佐和子の最高傑作である。

また、池波正太郎原作の『鬼平犯科帳』でも中村吉衛門主役によるシリーズもので鬼平(長谷川 宣以)の相手役として良い味で出演しているものがある。

●「むかしの女」では、平蔵の昔の女、おろくを好演している。おろくは、平蔵が「本所の銕」の異名で放蕩放埓の限りを尽くしていた頃の相手で、七つ年上の玄人女である。平蔵が今は落ちぶれた昔の女おろくと再会する代表作。以下は、京都南座での1994(平成6)年6月公演「むかしの女」のチラシである。

。

。

●「血統」では、女盗賊鯉肝のお里を演じている。お里は艶っぽい大年増の女賊。鯉の肝は苦味が強く煮ても焼いても食えない代物。昼間から若い男を茶屋に連れ込み、夜は丁半に血道をあげる、飲む打つ買うが大好きな性悪女。なのに、腹をすかして行き倒れていた若い男に飯をおごってやる。下心からではなく、死んだ弟を思い出して、つい情けをかけたのだ。これがアダになり、火盗改めに目を付けられてしまう。そんな女を演じている。以下は、京都南座の1995(平成7)年6月公演の「血統」のチラシである。

●「炎の色」、この作品には盗賊の首領荒神のお夏として出演。先代の身内もすでに外道におちており先代と同じく三か条をまもり昔気質を通そうと考えるお夏は身内を再び集結させるために担がれているだけなのだと鬼平の密偵おまさは知る。貫録十分の山田。以下は、新橋演舞場での 1994(平成 6 )年 2月公演「炎の色」のチラシ。

山田五十鈴は特に時代劇には欠かせない人であった。今流の現代女性の美人とは系統は異なるが、昭和以前のどの時代にとっても似合う「日本的な」美しさを持つている代表的な人だったと思う。

恋多き女性としても知られ、月田一郎、加藤嘉、下元勉ら、四度の結婚・離婚歴があり、花柳章太郎、衣笠貞之助とも不倫関係にあったという。

山田五十鈴に魅了された数知れぬ男たちは、私らが、「鶴八鶴次郎」の山田五十鈴に惚れ込むように、「流れる」の山田五十鈴の立ち居振る舞いに魅了されるように、実生活の山田五十鈴に魅了されていったのだろう。

役者にとって、恋は「芸の肥やし」ともいうそうだが、「通り過ぎる男たちを芸の肥やしに」の常套句を当然のものとして、それも真剣に、恋も出会いもすべて吸収して芸の肥やしにしてきた女優だったと言えるかもしれない。

昨・2012(平成24)年9月8日付朝日新聞には以下のように書かれていた。

“三味線7丁、小鼓と箏(こと)二つずつ、胡弓が1丁、清本の見台(けんだい)、姿見、楽屋で使う鏡台、着物をしまった和箪笥3棹・・・、東京都内の貸倉庫に残されたのは、芸に結びつく物ばかりだったという。

家や家財を処分して、帝国ホテルに住み、病院に移った後も、「いつでも使えるように」と手放さなかった品々だ。

13歳でデビュー以来、大スターであり続けた。「だから他人と競う気持ちがない。でも自分には厳しかった」と演出家北村文典さんは振り返る。

晩年の病室でテレビから流れる古い出演映画に見入り、「これはまずい。よくOKが出た」とつぶやくのを聞いたという。

大名の奥方、裏長屋のおかみさん、芸人、吉原の太夫、労働者どんな役にも取り組んだ。台本の命ずるままに、が信条で、役に会うと思えば大道具係の汚れたズック靴をもらい受けて履いた。

「自分を飾ることに興味がなく、芝居に何が大事かだけを、まっすぐに考えていた」と北村さんは言う。

生活も同じ姿勢だった。かってインタビューに「ホテル住まいは劇場に近く、交通渋滞の心配がないから、廊下で安全にウオーキングができるし、自宅を構えるより、むしろ経済的」と語っていた。

時には、部屋で食事作りも。「私、ごはんを炊くのがうまいのよ。あらとんだ正岡ね」と「飯炊き」をする歌舞伎の登場人物の名(伊達騒動を題材とした人形浄瑠璃および歌舞伎の演目『伽羅先代萩』の「竹の間の場」に有名な乳母の正岡の“飯炊き(ままたき)”の場面が出てくる。)を挙げ、ころころ笑った。

「じゃぶじゃぶ洗えて、便利」と稽古や旅行には化学繊維の着物も愛用した。

一人娘の佐賀美智子さんがタイで死去した時、駆けつけなかったのも、目の前の観客が第一と判断したから。普段の二人を知る北村さんには決して冷たい母には見えなかった。”・・・と。

気さくで、大女優ぶらない人だったらしい。文化功労章といい、文化勲章といい、「過去の自分には興味がない」と辞退しようとして周囲を困らせたという。

すべての関心は、今の舞台とお客様。自分のあたり役「五十鈴十種」を選んだ時も観客の投票を参考にして選んだという。

そんな芸一筋が両親と娘の死を看取ることをできなくしたようだ。今ではそんな芸人いるのだろうか。

コレクションのチラシの整理をしていると、舞台で共演した俳優の多くがもういなくなっている。これでは、もうまともな時代劇は作れないな~。そう思うと、時代劇ファンの私は実に寂しくなってきた。

戦前戦後を通じて日本代表する女優・山田五十鈴の忌日2-1へ戻る

戦前戦後を通じて日本代表する女優・山田五十鈴の忌日:参考へ

しかし、戦後の混乱と社会主義運動の高揚によって、東宝に東宝従業員組合(従組)が結成されたのは1946(昭和21)年2月のことである(東宝争議参照)。

同年3月から4月に第1次争議、同年12月に第2争議。組合は、この2つの争議で組合結成の承認、経済要求、映画の企画と経営に参加する権利を得た。

そんな中、大河内伝次郎(当時48歳)、長谷川和夫(38歳)、山田五十鈴(29歳)、原節子(24歳)らが、11月、スト反対声明を出し、組合を脱退、約450人が新東宝をつくる(東宝の経営は悪化し、1948年、4月8日1200人を解雇。第3次争議へと発展した。)

この間、新東宝の設立第1作で市川崑監督(当作品で中村福の名で構成、監督デビュー作となる)の映画「東宝千一夜」(1947年2月公開)に長谷川、山田は主演の藤田進らと共にそろって出演。長谷川とのコンビではこnの後も多くの映画に出演している。

また、松崎啓次製作、衣笠貞之助にとって3作目の映画作品、現代劇で、しかも新劇の誕生のころに存在した生々しい恋の物語「女優」(東宝)で松井須磨子役を演じ、映画女優として飛躍を遂げる。この映画では、新劇の演出家土方与志が映画俳優(島村抱月役)として はじめてカメラの前に立ち山田と共演している。

当時、山田は、妻子ある衣笠と同棲中であったが別れ、その後、1950(昭和25)年民芸の俳優、加藤嘉と結婚(3年後に離婚)。この頃から、映画出演の合間に舞台に立つようになる。

1952(昭和27)年、加藤と現代俳優協会を設立、独立プロ作品にも多数出演している。東宝争議以降の山田はこのころ、左翼的な思想に染まっていたようだ。

同年に中央官僚組織を舞台に戦後日本社会の暗部を描いた渋谷実監督の「現代人」、タカクラ・テルの歴史小説『ハコネ用水』(箱根用水=深良(ふから)用水ともいう)を原作に、戦前から映画製作会社と提携して時代劇映画を製作してきた劇団前進座の戦後第1作目の時代劇作品「箱根風雲録」(独立プロの松本酉三と宮川雅青が製作、監督には山本薩夫、楠田清、小坂哲人共同であたり、弱小資本の独立プロ作品を専門に扱う配給会社「北星映画配給」が配給)の演技が評価され、ブルーリボン賞主演女優賞、毎日映画コンクール女優主演賞を受賞。

1955(昭和30)年には樋口一葉の同名の短編小説を五所平之助監督が映画化した「たけくらべ」でブルーリボン賞助演女優賞を受賞。

翌1956(昭和31)年には第二回世界短篇コンクールで一等を獲得した久生十蘭の同名小説を映画化した文芸品で、戦争という運命に流されながらも滅びぬ母と子の美しい愛を描くヒューマンな物語「母子像」(佐伯清監督)などで2度目となるブルーリボン賞主演女優賞、毎日映画コンクール女優主演賞、自身の体験を踏まえ、華やかな花柳界と零落する置屋の内実を描ききった幸田文の同名小説を成瀬巳喜男監督によって映画化された「流れる」、谷崎潤一郎の兵庫芦屋附近の商家を舞台に猫好きの男庄造と愛猫リリーをめぐる二人の女(品子=山田と福子=香川京子)たちの葛藤を描いた同名長編小説をもとにした豊田四郎監督「猫と庄造と二人のをんな」、等でキネマ旬報女優賞を受賞している。

1957(昭和32)年には、自ら熱望して黒澤明監督がシェイクスピアの戯曲『マクベス』を日本の戦国時代に置き換えた作品「蜘蛛巣城」に出演、マクベス夫人にあたる浅茅役を鬼気迫る姿で演じた。

同じく黒澤明監督がマクシム・ゴーリキーの同名戯曲を日本の江戸時代に置き換えた時代劇映画「どん底」では、長屋の大家(中村鴈次郎)の女房役で、物凄い悪女ぶりでまるで人間というよりも獣の如く、鬼のような表情で常に狂ってる女を演じている。

そして、林芙美子の同名小説(※15参照)を、笠原良三と吉田精弥が共同で脚色し、千葉泰樹が監督して、戦後の混乱した世相を背景に下層階級の男女(山田五十鈴と三船敏郎)のささやかな愛情を描いた作品「下町(ダウンタウン)」で2度目のキネマ旬報女優賞を受賞。これらの活躍から、名実ともに映画界を代表する大女優となった(山田五十鈴出演映画の詳細は、※16参照)。

このほか、同年には、小津安二郎監督による「東京暮色」(松竹配給)に出演し、娘を捨て、愛人に走った母親を好演している。この作品は、小津にとっては最後の白黒作品であり、戦後期の名女優、山田五十鈴が出演した唯一の小津作品でもある。

1959(昭和34)年には新劇合同公演「関漢卿」へ出演、滝沢修と共演したのをはじめ、同年6月歌舞伎座での中村歌右衛門(六代目)主宰の莟会による「落葉の宮」(※17 )で、雲居の雁役で、中村歌右衛門(落葉の宮)と共演。

また、1960年10月、同じく歌舞伎座での菊五郎劇団による「シラノ・ド・ベルジュラック」で尾上松緑(二代目)と共演するなど話題作に出演したことを機に、サイレント時代から日本映画の黄金期まで最前線を走り続けた彼女は、1963(昭和38)年東宝演劇部との専属契約を結び、これ以降、活動の中心を映画から舞台に移し、以降は東宝演劇部の中心女優として精力的に活躍。

同年、1月芸術座「香華」(原作:有吉佐和子)他「丼池」(原作:菊田一夫)、「明智光秀」(※17)における年間の舞台成果、でテアトロン賞(別名:東京演劇記者会)を受賞(※18)し、水谷八重子(初代)、杉村春子と並んで“三大女優”と呼ばれるようになる。

1974(昭和49)年の藝術座での初演「たぬき」(榎本滋民作)では、明治から昭和初期にかけて活躍した女芸人で浮世節の名手・立花家橘之助を三味線や落語などを織り交ぜて演じ、芸術祭大賞や毎日芸術賞を受けた。

以下では、立花家橘之助の役を演じ、「たぬき」の三味線の音に首動かしている様子が窺える。この時、まだ57歳。まだまだ艶っぽくてきれいだね~。

噺の話 山田五十鈴の代表的な舞台、『たぬき』について。

また、有吉佐和子の同名小説をもとに有吉自らが、脚色・演出した「花岡青洲の妻」が1967(昭和42)年に芸術座で舞台化され、舞台でも大評判を呼んだ。

●上掲の画像は、舞台稽古の合間に出演者たちに囲まれた有吉佐和子と右、たばこを悠然とくゆらせているのが花岡青洲の母・於継役の山田五十鈴(画像は朝日クロニクル週刊20世紀1972年号より借用)。

この作品により、医学関係者の中で知られるだけであった華岡青洲の名前が一般に認知されることとなった。そして、その後何度もテレビドラマ化、舞台化画された。この時、華岡青洲役は田村高廣が、妻・加恵役は司葉子が演じている。

1977(昭和52)年に「愛染め高尾」で、芸術祭大賞を受賞。1983年には「太夫(こったい)さん」(北條 秀司作)で、三度目の芸術祭大賞を受賞。1984年、芸術選奨にも選ばれている。

1987(昭和62)年には、ファンのアンケートで「タヌキ」に、「香華」、「淀殿日記」、「女坂」「しぐれ茶屋おりく」などを加えた代表作が五十鈴十種とされている。

●上掲の画像はマイコレクションのチラシより。日本美女絵巻「愛染め高尾」。年代は違うが、1991年11月京都・南座公演のもの。

吉原随一の高尾太夫を演じ、権力や金力に反抗する堂々たる貫禄、いちずな紺屋職人にこころ打たれる恋の若々しい純情ぶりを、見事に造型化した。病気などの不幸を乗り越え、長い芸歴に裏打ちされた、円熟の芸境を示している。

病気などの不幸とは、大阪・近鉄劇場での1991(平成3)年5月公演の「流れる」で4月25日舞台で倒れ病院に運ばれその後休演していた。その時の舞台のチラシが、マイコレクションにある。

●それが以下だ。

大阪・近鉄劇場での1991(平成3)年5月公演の「流れる」。

1956(昭和31)年に幸田文の同名小説を成瀬巳喜男監督によって映画化し評判をとったものを平岩弓枝が脚本を書き成井一郎が演出したもの。映画のキャストが凄かったが、この舞台も下町の芸者屋「蔦の屋」を舞台に蔦の屋の女主人つた吉(山田)、彼女と共に蔦の屋を盛り立ててきた染香姐さん(杉村春子)、家政婦の(音羽信子)の豪華キャストで火花を散らした。しかし、主演の山田が4月25日、舞台で倒れ病院に運ばれた。5月4日に始まって29日が千秋楽だったのだが午後4時からの2回目の公演が終わりかけたときに舞台上で突然気分が悪くなりセリフが言えなくなるというアクシデントが起こったのだ。翌日は休演となったがその後はどうなったかしTらない。この時山田74歳。無理をしていたのだろう。

●また、以下は、同じく大阪・近鉄劇場での1989(平成元)年10月公演の「女坂」(円地文子原作、菊田一夫脚本)によるものである。五十鈴十種の一、夫のために妾を探す哀しいまでに気丈な愛を描いた円地文子の傑作である。

そして、この下が、新版「香華」1996(平成8)年5月大阪・劇場飛天(現:梅田芸術劇場)での公演のもの。

この下にあるのが、「しぐれ茶屋おりく」1993(平成5)年3月大阪・新歌舞伎座公演のものである。

一方では1963(昭和38)年東宝演劇部との専属契約を結んで以降、NHK大河ドラマ「赤穂浪士」(1964年)や、朝日放送「必殺からくり人」(1976年)といったテレビ時代劇にも出演した。

特に必殺シリーズには以後1985(昭和60)年の必殺仕事人Vまで約10年間断続的に出演、代表作となった。

必殺からくり人「許せぬ悪にとどめさす」 - YouTube

因みに、2013(平成25)年・今年の7月から、J:COMケーブルテレビの502時代劇専門チャンネルで必殺アワーとして、「必殺からくり人」も放映されている。時代劇ファンの私などは毎日欠かさずに見ている。

1980(昭和55)年ころ京都の自宅を引き払い、安全が保障されている上にお手伝いさんもいらないという理由で、東京・帝国ホテルの一室で生活を送っていたようだ。そして、80歳を越えても舞台を中心に盛んに活躍していた。

1993(平成5)年に文化功労者表彰、さらに2000(平成12)年に女優としては初めての文化勲章を受章した。

2001(平成13)年夏に84歳で主演した芸術座「夏しぐれ」(原案・演出:石井ふく子)まで、年齢を感じさせない姿で観客を魅了した。

最後の舞台は、朗読劇「桜の園」の上演で、ラネーフスカヤ夫人の扮装をしている山田五十鈴さん。役の気質を考え、髪が少し崩れたかつらを希望したという(冒頭の画像は、2001年11月撮影・2012年9月8日付朝日新聞より借用のもの)。

翌2002(平成14)年4月に体調不良で入院し、同年秋に出演を予定していた舞台を降板して療養に専念していたが、以降は表舞台に復帰することはなく、2012年7月9日、多臓器不全により95歳で死去した、死後従三位に任じられている(官報第5864号。平成24年8月15日)。

同年7月11日東京・青山葬儀所で通夜が行われた。祭壇には文化勲章が飾られ、天皇陛下からは、皇室からの供物料にあたる祭粢(さいし)料が贈られた。佐久間良子や沢口靖子ら600人が参列したという。

1990(平成2)年4月、初めて舞台に立った「女ぶり」(平岩弓枝原作・脚本・演出)で、いきなり大女優の山田さんと共演した沢口靖子は、当時を振り返り、

「大勢でお食事をするのが好きな方でした。その場では、私のような全くの新人にも声をかけてくださり、器の大きな方でしたね」としみじみ語ったという(※19)。

また、弔辞で俳優の西郷輝彦は帝国劇場で共演した舞台「徳川の夫人たち」(1997年)を振り返り、涙を誘ったという。

“山田さん演じる春日局の臨終場面で、徳川家光役だった西郷。「私は山田先生を抱き上げ「そなたは乳母ではない、そなたは母じゃ、わしの母じゃ」と号泣してどんちょうは下りました。その後、先生はおっしゃいました。「私の(亡くなった)ときも、そんなふうに優しくしてくださいね」と。いま、先生の美しい立ち姿を思い浮かべています”・・・と。

●丁度私のコレクションのチラシの中に、この舞台のものがある。上掲の画象が、中日劇場にて1992(平成4)年4月公演の「女ぶり」(原作・脚本・演出:平岩弓枝)のチラシである。

女ぶりとは「女としての容姿。女の器量」を言うが、若い時の沢口靖子はめちゃかわいかったよね。それに、山田の女ぶりどうですか。この時、もう73歳ですよ。まだまだ美しさと妖艶さが失われていない。最上段の女性は淡島千景。

●上掲の画像が、1997(平成9)年9月帝国劇場で公演の「徳川の夫人たち」である。春日局役の山田の左隣は藤尾役の池内順子である。「女ぶり」の淡島は山田と同じ年・2012(平成24)年の2月に、池内はその2年前2010(平成22)年9月に亡くなってしまった。もう、本当の芝居ができる役者はいなくなってしまったね~。

私の記憶に残っている山田五十鈴の出演作品のチラシをもう少しここへおいてゆこう。

●上掲ものは、東京宝塚劇場での1996(平成 8)年10月公演の「花岡青洲の妻」(有吉佐和子作)である。

外科医花岡青洲(五代目坂東八十助)の偉業を陰で支えた女二人(青洲の母於継:山田と青洲の嫁加恵:小手川裕子)の対立を描いた有吉佐和子の最高傑作である。

また、池波正太郎原作の『鬼平犯科帳』でも中村吉衛門主役によるシリーズもので鬼平(長谷川 宣以)の相手役として良い味で出演しているものがある。

●「むかしの女」では、平蔵の昔の女、おろくを好演している。おろくは、平蔵が「本所の銕」の異名で放蕩放埓の限りを尽くしていた頃の相手で、七つ年上の玄人女である。平蔵が今は落ちぶれた昔の女おろくと再会する代表作。以下は、京都南座での1994(平成6)年6月公演「むかしの女」のチラシである。

。

。●「血統」では、女盗賊鯉肝のお里を演じている。お里は艶っぽい大年増の女賊。鯉の肝は苦味が強く煮ても焼いても食えない代物。昼間から若い男を茶屋に連れ込み、夜は丁半に血道をあげる、飲む打つ買うが大好きな性悪女。なのに、腹をすかして行き倒れていた若い男に飯をおごってやる。下心からではなく、死んだ弟を思い出して、つい情けをかけたのだ。これがアダになり、火盗改めに目を付けられてしまう。そんな女を演じている。以下は、京都南座の1995(平成7)年6月公演の「血統」のチラシである。

●「炎の色」、この作品には盗賊の首領荒神のお夏として出演。先代の身内もすでに外道におちており先代と同じく三か条をまもり昔気質を通そうと考えるお夏は身内を再び集結させるために担がれているだけなのだと鬼平の密偵おまさは知る。貫録十分の山田。以下は、新橋演舞場での 1994(平成 6 )年 2月公演「炎の色」のチラシ。

山田五十鈴は特に時代劇には欠かせない人であった。今流の現代女性の美人とは系統は異なるが、昭和以前のどの時代にとっても似合う「日本的な」美しさを持つている代表的な人だったと思う。

恋多き女性としても知られ、月田一郎、加藤嘉、下元勉ら、四度の結婚・離婚歴があり、花柳章太郎、衣笠貞之助とも不倫関係にあったという。

山田五十鈴に魅了された数知れぬ男たちは、私らが、「鶴八鶴次郎」の山田五十鈴に惚れ込むように、「流れる」の山田五十鈴の立ち居振る舞いに魅了されるように、実生活の山田五十鈴に魅了されていったのだろう。

役者にとって、恋は「芸の肥やし」ともいうそうだが、「通り過ぎる男たちを芸の肥やしに」の常套句を当然のものとして、それも真剣に、恋も出会いもすべて吸収して芸の肥やしにしてきた女優だったと言えるかもしれない。

昨・2012(平成24)年9月8日付朝日新聞には以下のように書かれていた。

“三味線7丁、小鼓と箏(こと)二つずつ、胡弓が1丁、清本の見台(けんだい)、姿見、楽屋で使う鏡台、着物をしまった和箪笥3棹・・・、東京都内の貸倉庫に残されたのは、芸に結びつく物ばかりだったという。

家や家財を処分して、帝国ホテルに住み、病院に移った後も、「いつでも使えるように」と手放さなかった品々だ。

13歳でデビュー以来、大スターであり続けた。「だから他人と競う気持ちがない。でも自分には厳しかった」と演出家北村文典さんは振り返る。

晩年の病室でテレビから流れる古い出演映画に見入り、「これはまずい。よくOKが出た」とつぶやくのを聞いたという。

大名の奥方、裏長屋のおかみさん、芸人、吉原の太夫、労働者どんな役にも取り組んだ。台本の命ずるままに、が信条で、役に会うと思えば大道具係の汚れたズック靴をもらい受けて履いた。

「自分を飾ることに興味がなく、芝居に何が大事かだけを、まっすぐに考えていた」と北村さんは言う。

生活も同じ姿勢だった。かってインタビューに「ホテル住まいは劇場に近く、交通渋滞の心配がないから、廊下で安全にウオーキングができるし、自宅を構えるより、むしろ経済的」と語っていた。

時には、部屋で食事作りも。「私、ごはんを炊くのがうまいのよ。あらとんだ正岡ね」と「飯炊き」をする歌舞伎の登場人物の名(伊達騒動を題材とした人形浄瑠璃および歌舞伎の演目『伽羅先代萩』の「竹の間の場」に有名な乳母の正岡の“飯炊き(ままたき)”の場面が出てくる。)を挙げ、ころころ笑った。

「じゃぶじゃぶ洗えて、便利」と稽古や旅行には化学繊維の着物も愛用した。

一人娘の佐賀美智子さんがタイで死去した時、駆けつけなかったのも、目の前の観客が第一と判断したから。普段の二人を知る北村さんには決して冷たい母には見えなかった。”・・・と。

気さくで、大女優ぶらない人だったらしい。文化功労章といい、文化勲章といい、「過去の自分には興味がない」と辞退しようとして周囲を困らせたという。

すべての関心は、今の舞台とお客様。自分のあたり役「五十鈴十種」を選んだ時も観客の投票を参考にして選んだという。

そんな芸一筋が両親と娘の死を看取ることをできなくしたようだ。今ではそんな芸人いるのだろうか。

コレクションのチラシの整理をしていると、舞台で共演した俳優の多くがもういなくなっている。これでは、もうまともな時代劇は作れないな~。そう思うと、時代劇ファンの私は実に寂しくなってきた。

戦前戦後を通じて日本代表する女優・山田五十鈴の忌日2-1へ戻る

戦前戦後を通じて日本代表する女優・山田五十鈴の忌日:参考へ