Miles Davisについて何か書けるだろうか?と思い立ち、毎日マイルスの音源をアトランダムに聴いている。

Jazz右派の皆さんから見れば、バップ~ハードバップ~クールジャズ/モード~エレクトリックという順序で聴いていかなければならないのであろうマイルス。

しかし、理論上の薀蓄を理解し得ない私の耳には、いつ、どんなバックを従えていても、マイルスの音はやはりマイルスとして響く。

マラソン・セッションのマイルスもアガルタでのマイルスも、音、マウスピースを吹いて放たれる直線的な音像そのものは、大差ないように感じられる。

震えることのない、独特の直線的な、それでいて丸い音。

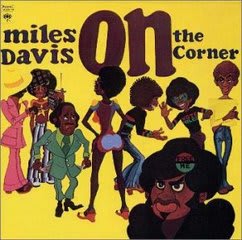

1972年発売の音源、On the corner。

レゲエのマイルス的展開とも考えられる表題曲、タブラ、拍手と口笛によるメロディが印象的なBlack Satinなど、謎めいた楽曲群、というより、壮大な組曲。

一般的に言われるところのJazzではない。

否、Jazzですらない、もはやマイルス・ミュージックとしか呼びようのない空間がそこには広がっている。

この空間を貫く、20年、30年後のクラブミュージックを先取りしたかのようなクールなファンクネスは、一体何を意味しているのだろう。

しかもこれは一見ダンスミュージック的でありながら、恐らく、多分、確実に、「踊れない」。

時々思うのだけれど、マイルスは誰に向けて音を放っていたのだろうか?

相対するものの心中まで見透かしてしまうような、あの鋭い眼光の印象が強すぎるためか、少なくともマイルスの音楽は聴衆に微笑をもたらすものではない。

そしてプレイヤーのみならず、聴衆に対しても強度の緊張を強いている。

また、特にモード以降のマイルスの音は、肉感的でありながら、直接聴衆に向かってくるものではない。

それは、バンドメンバーが織り成す音の磁場に照射した自らの音が、磁場に当たったその瞬間の瞬きをもって作品としている、あるいはその場の化学反応によって何らかの思想性を放出しようとしている、それら全てが渾然一体となって、初めてマイルスの音楽なのだ、そう主張しているように思える。

ライブ版においてもそのような傾向は顕著だが、彼の震えない音は、直接こちらの情感に向かってくることなく、必ず他者(=バンド)との距離感のなかで何かを物語る。

このような「構造体として音楽する」が故の帰結に、マイルスの思想性が感じられる。

それはすなわち「社会」である。

そして、そこかしこにアフリカンの「歴史」が表出する、アフロ・アメリカン・コミュニティそのものなのだ。

Jazz右派の皆さんから見れば、バップ~ハードバップ~クールジャズ/モード~エレクトリックという順序で聴いていかなければならないのであろうマイルス。

しかし、理論上の薀蓄を理解し得ない私の耳には、いつ、どんなバックを従えていても、マイルスの音はやはりマイルスとして響く。

マラソン・セッションのマイルスもアガルタでのマイルスも、音、マウスピースを吹いて放たれる直線的な音像そのものは、大差ないように感じられる。

震えることのない、独特の直線的な、それでいて丸い音。

1972年発売の音源、On the corner。

レゲエのマイルス的展開とも考えられる表題曲、タブラ、拍手と口笛によるメロディが印象的なBlack Satinなど、謎めいた楽曲群、というより、壮大な組曲。

一般的に言われるところのJazzではない。

否、Jazzですらない、もはやマイルス・ミュージックとしか呼びようのない空間がそこには広がっている。

この空間を貫く、20年、30年後のクラブミュージックを先取りしたかのようなクールなファンクネスは、一体何を意味しているのだろう。

しかもこれは一見ダンスミュージック的でありながら、恐らく、多分、確実に、「踊れない」。

時々思うのだけれど、マイルスは誰に向けて音を放っていたのだろうか?

相対するものの心中まで見透かしてしまうような、あの鋭い眼光の印象が強すぎるためか、少なくともマイルスの音楽は聴衆に微笑をもたらすものではない。

そしてプレイヤーのみならず、聴衆に対しても強度の緊張を強いている。

また、特にモード以降のマイルスの音は、肉感的でありながら、直接聴衆に向かってくるものではない。

それは、バンドメンバーが織り成す音の磁場に照射した自らの音が、磁場に当たったその瞬間の瞬きをもって作品としている、あるいはその場の化学反応によって何らかの思想性を放出しようとしている、それら全てが渾然一体となって、初めてマイルスの音楽なのだ、そう主張しているように思える。

ライブ版においてもそのような傾向は顕著だが、彼の震えない音は、直接こちらの情感に向かってくることなく、必ず他者(=バンド)との距離感のなかで何かを物語る。

このような「構造体として音楽する」が故の帰結に、マイルスの思想性が感じられる。

それはすなわち「社会」である。

そして、そこかしこにアフリカンの「歴史」が表出する、アフロ・アメリカン・コミュニティそのものなのだ。