三条大橋、新撰組の刀傷

擬宝珠(ぎぼし)

(ぎぼうしゅ)ともいい、またの名は葱坊主(ねぎぼうず)ともいうらしい。橋や寺社の欄干(らんかん)に取り付けられた木材の腐り防止も兼ねた装飾品が一般的な呼び名である。

動画は京都三条大橋、下流側欄干の「ぎぼし」を今年の冬に撮影したものである。よく見て欲しい。刀傷がついている。

“バン、ババン、バン、バン・ババン“

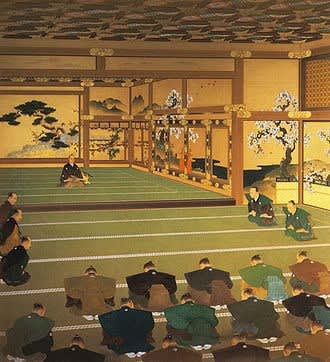

時は西暦1864年、7月、8日 すなわち153年前の今日、夜中、10時、この三条大橋西詰めを少しいったところの旅籠屋「池田屋」にいた土佐、肥後、長州、薩摩の勤王の志士を新選組の主力数名が切込みに入った日、歴史では「池田屋事件」、「池田屋騒動」と表記される事件が起こった日なのである。

バンバン!!!

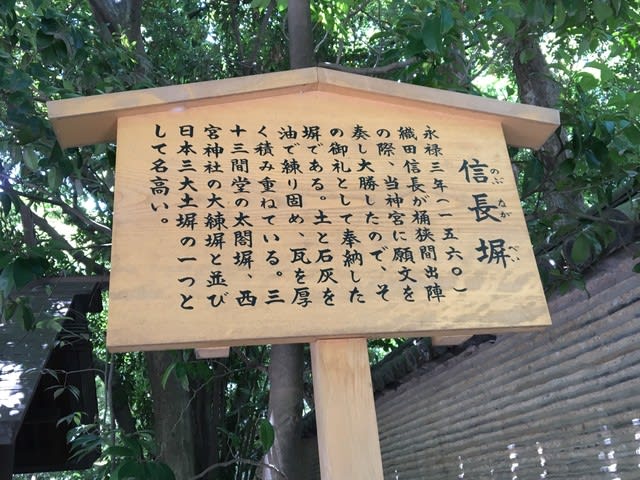

橋の袂(たもと)にこの擬宝珠の傷に関する高札があり池田屋騒動との関連に触れられた内容であった。

一方、傷をつけた加害者には諸説ある。

池田屋騒動で池田屋から逃亡した勤王の志士を新選組が三条大橋まで追いかけてここで乱闘になった時についた説。

東海道53次の始、終点であるこの橋詰めが情報発信場所の役割を担った高札場となっており、常時、この監視に当たっていた新選組の隊士が退屈しのぎに試打した時についた説。

逆に勤王志士による幕府方への腹いせで抜刀試打した時についた説

等々である。

いずれにせよ、床面から約170センチくらいのところにあるこの二本の刀傷、高さ、平行間隔、切込み角度、長さ、深度ともいくら眺めても相当な剣の達人でないとつかない傷であることは明白。

事件後、153年を経て緑青に浮き出たこの刀傷は正に歴史を刻んだ美しいものとして眺めているのは私だけではあるまい。動画の整理中にこの事件に紐ついた動画となっていた。偶然とはいえ撮影していてよかったと思っている。

司馬遼もこの擬宝珠の刀傷を見たに相違ない。

「剣劇の 音消し去りし 賀茂しぶき」(柳子)

擬宝珠(ぎぼし)

(ぎぼうしゅ)ともいい、またの名は葱坊主(ねぎぼうず)ともいうらしい。橋や寺社の欄干(らんかん)に取り付けられた木材の腐り防止も兼ねた装飾品が一般的な呼び名である。

動画は京都三条大橋、下流側欄干の「ぎぼし」を今年の冬に撮影したものである。よく見て欲しい。刀傷がついている。

“バン、ババン、バン、バン・ババン“

時は西暦1864年、7月、8日 すなわち153年前の今日、夜中、10時、この三条大橋西詰めを少しいったところの旅籠屋「池田屋」にいた土佐、肥後、長州、薩摩の勤王の志士を新選組の主力数名が切込みに入った日、歴史では「池田屋事件」、「池田屋騒動」と表記される事件が起こった日なのである。

バンバン!!!

橋の袂(たもと)にこの擬宝珠の傷に関する高札があり池田屋騒動との関連に触れられた内容であった。

一方、傷をつけた加害者には諸説ある。

池田屋騒動で池田屋から逃亡した勤王の志士を新選組が三条大橋まで追いかけてここで乱闘になった時についた説。

東海道53次の始、終点であるこの橋詰めが情報発信場所の役割を担った高札場となっており、常時、この監視に当たっていた新選組の隊士が退屈しのぎに試打した時についた説。

逆に勤王志士による幕府方への腹いせで抜刀試打した時についた説

等々である。

いずれにせよ、床面から約170センチくらいのところにあるこの二本の刀傷、高さ、平行間隔、切込み角度、長さ、深度ともいくら眺めても相当な剣の達人でないとつかない傷であることは明白。

事件後、153年を経て緑青に浮き出たこの刀傷は正に歴史を刻んだ美しいものとして眺めているのは私だけではあるまい。動画の整理中にこの事件に紐ついた動画となっていた。偶然とはいえ撮影していてよかったと思っている。

司馬遼もこの擬宝珠の刀傷を見たに相違ない。

「剣劇の 音消し去りし 賀茂しぶき」(柳子)