映画「戦争と女の顔」を映画館で観てきました。

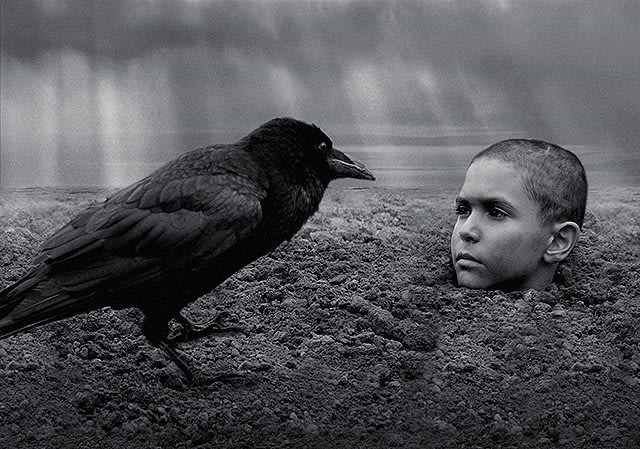

映画「戦争と女の顔」は第二次世界大戦の戦場に駆り出されたソ連女性兵士の戦後のトラウマに焦点をあてたロシア映画である。反体制派のロシア人若手監督がつくっている。戦闘シーンは一切ない。レズビアン映画の色彩もあるが、2人の愛を強調するわけでない。戦争によって受けた心と身体の傷がこの映画の焦点である。その傷の中で2人が起こす行動は常軌を逸している。

1945年、終戦直後のレニングラード。第二次世界大戦の独ソ戦により、街は荒廃し、市民は心身ともにボロボロになっていた。多くの傷病軍人が収容された病院で働く看護師のイーヤ(ヴィクトリア・ミロシニチェンコ)は、PTSDを抱えながら働き、パーシュカという子供を育てていた。

そこに子供の本当の母であり、戦友のマーシャ(ヴァシリサ・ペレリギナ)が戦地から帰還する。後遺症や戦傷を抱えながらも、二人の若き女性イーヤとマーシャは、廃墟の中で自分たちの生活を再建しようとする。(作品情報一部引用)

わかりづらい映画であった。

観ている途中で誰かのいびきの音が鳴り響いたり、途中退席する人もいる。

映画としての質が高いのはよくわかる。主演の若い2人の女性の演技はかなり高いレベルだ。しかも、2人ともきっちり脱ぎ、美しい裸体を見せてくれる。精神不安定の中での性行為にも頑張って挑戦している。レニングラードの風景描写やその時代を反映するインテリアその他の美術も優れている。美しいと思う映像コンテも数多い。

それにも関わらず、説明が省略されすぎで、意味が読み取りにくい。自分の理解度に難があるかもしれないが、アタマがなじまない。映画情報その他を改めて読んで「これってそういうことなのか?」とわかるわけで観ている途中はよくわからない。先日観た「ボイリングポイント」は映画館の観客が固唾を呑んで映画に集中しているのがわかったのと対照的で序盤から中盤にかけては眠気に襲われる人は多そうだ。

上記作品情報にはないが、2人の女性の関係に入り込む1人の若い男性がいる。ひょんなきっかけでマーシャに近づく。ストーリーでは重要な部分をつくり出す。その三角関係の延長に、若い男性の両親が絡んできて、一気に緊迫した場面が生まれる。それまでの説明省略基調から一転する。後半30分は、すごいセリフの連発に圧倒されてしまう。途中退席する人ももう少し我慢すれば良かったのにと思った。

映画「戦争と女の顔」は第二次世界大戦の戦場に駆り出されたソ連女性兵士の戦後のトラウマに焦点をあてたロシア映画である。反体制派のロシア人若手監督がつくっている。戦闘シーンは一切ない。レズビアン映画の色彩もあるが、2人の愛を強調するわけでない。戦争によって受けた心と身体の傷がこの映画の焦点である。その傷の中で2人が起こす行動は常軌を逸している。

1945年、終戦直後のレニングラード。第二次世界大戦の独ソ戦により、街は荒廃し、市民は心身ともにボロボロになっていた。多くの傷病軍人が収容された病院で働く看護師のイーヤ(ヴィクトリア・ミロシニチェンコ)は、PTSDを抱えながら働き、パーシュカという子供を育てていた。

そこに子供の本当の母であり、戦友のマーシャ(ヴァシリサ・ペレリギナ)が戦地から帰還する。後遺症や戦傷を抱えながらも、二人の若き女性イーヤとマーシャは、廃墟の中で自分たちの生活を再建しようとする。(作品情報一部引用)

わかりづらい映画であった。

観ている途中で誰かのいびきの音が鳴り響いたり、途中退席する人もいる。

映画としての質が高いのはよくわかる。主演の若い2人の女性の演技はかなり高いレベルだ。しかも、2人ともきっちり脱ぎ、美しい裸体を見せてくれる。精神不安定の中での性行為にも頑張って挑戦している。レニングラードの風景描写やその時代を反映するインテリアその他の美術も優れている。美しいと思う映像コンテも数多い。

それにも関わらず、説明が省略されすぎで、意味が読み取りにくい。自分の理解度に難があるかもしれないが、アタマがなじまない。映画情報その他を改めて読んで「これってそういうことなのか?」とわかるわけで観ている途中はよくわからない。先日観た「ボイリングポイント」は映画館の観客が固唾を呑んで映画に集中しているのがわかったのと対照的で序盤から中盤にかけては眠気に襲われる人は多そうだ。

上記作品情報にはないが、2人の女性の関係に入り込む1人の若い男性がいる。ひょんなきっかけでマーシャに近づく。ストーリーでは重要な部分をつくり出す。その三角関係の延長に、若い男性の両親が絡んできて、一気に緊迫した場面が生まれる。それまでの説明省略基調から一転する。後半30分は、すごいセリフの連発に圧倒されてしまう。途中退席する人ももう少し我慢すれば良かったのにと思った。