映画「ラストディール」は2020年日本公開のフィンランド映画

「ラストディール」はフィンランドの首都ヘルシンキの店仕舞い寸前の画商がサインなしの肖像画の素晴らしさに魅せられて、オークションに臨み最後の取引をしようとする顛末である。1時間半に起承転結を簡潔にまとめている。何よりそれがいい。気の利いた短編小説のような味のある映画である。主人公が狙いを定めた絵画を取引できるのかどうかドキドキしてしまうミステリー的要素も兼ね備える。

フィンランドといえば、名匠アキ・カウリマスキ監督の作品を連想する。「浮き雲」「過去のない男」など無表情で無愛想な登場人物が繰り広げる人情劇が多い。映像に映るヘルシンキの路面電車を見ながら、一連の作品を頭に浮かべた。

ヘルシンキで長年画廊を営む老画商のオラヴィ(ヘイッキ・ノウシアイネン)は、金銭的にやりくりが難しくなり徐々に限界を感じていた。

そんな時、突然孫息子のオットー(アモス・ブロテルス)が職業体験をさせてくれと画廊にやってきた。たいした仕事をやっていないからといったん断る。ところが、孫は窃盗で捕まったこともあり他では無理だと娘に頼まれて、結局引き受け店の手伝いをすることになった。

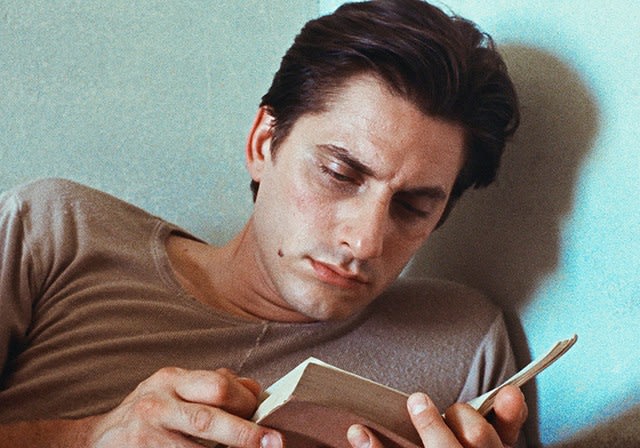

ある日、オラヴィはオークションの事前内覧会で男の肖像画に目を奪われる。絵には作者のサインはないが、オラヴィは近代ロシア美術の巨匠イリヤ・レーピンの作品に見えた。贋作の可能性もありオットーを使っていろいろと調べさせる。

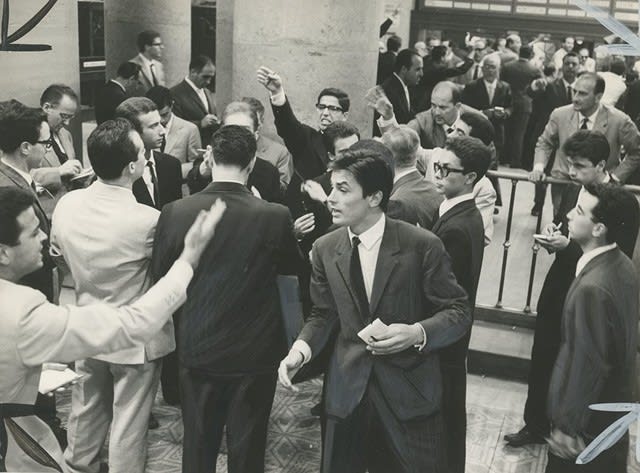

その上でレーピンの作品である確信をもったオラヴィは、オークションに参加する。会場では同じようにこの作品に狙いをつけている参加者が多く、オラヴィの予算をはるかに超える入札価格になってしまっているのであるが。。。

⒈人情劇

オラヴィの元には支払いの督促状も届いていて資金繰りはきびしい。それで一度は孫を追い返したが、職業体験をさせてくれるところはないし、雇い主の評価シートがなければ仕事に就けない。孫はダメと最初言われてあっさり帰ったが、改めて娘から電話があり引き受ける。

詳しくは語られないが、オラヴィと娘の間には何かあったのであろう。娘はシングルマザーで元夫の借金もあるという。死別なのかもしれない。

そんな孫が意外な活躍を見せる。1200ユーロの値札がついているのを1500ユーロで絵を求めに来た顧客に売ってしまう。しかも、贋作でないことを掴むために奔走する。意外にやるじゃんという動きだ。しかも、活躍はこれだけではない。

そんな孫や娘の困っている姿を見てオタヴィがこれまでは仕事一辺倒だった自分を悔やむかのような動きをする。フィンランドの国には行ったこともないし、知っている人もいないが、アキカウリスマキの映画とこの映画をみると人情味あふれる国民と想像させる。

⒉オークション

いくつかの映画にオークションの場面があるが、こういう映画だけに頑張って落札してくれと主人公に気持ちが偏る。あれよあれよという間に2000ユーロ程度からどんどん値が上がり10000ユーロまで急上昇する。そして落札するのだ。しかも、前からレーピンの絵を欲しがっている美術収集家を知っている。それだけでゲームセットあれば、何のことない映画だ。ところがそうはさせない。

無理して落札したが、資金繰りができているわけではない。融資を申し込んでも銀行は金を融通してくれない。しかも、オークション会社の社長が妨害に入る。目論見が崩れる。オラヴィには二重三重の障害が目の前にあるのである。

これからの葛藤はここでは語らない。ここからが面白くなるし、何故かむなしさを感じさせる。ただいえるのはこの映画の後味は悪くはない。

「ラストディール」はフィンランドの首都ヘルシンキの店仕舞い寸前の画商がサインなしの肖像画の素晴らしさに魅せられて、オークションに臨み最後の取引をしようとする顛末である。1時間半に起承転結を簡潔にまとめている。何よりそれがいい。気の利いた短編小説のような味のある映画である。主人公が狙いを定めた絵画を取引できるのかどうかドキドキしてしまうミステリー的要素も兼ね備える。

フィンランドといえば、名匠アキ・カウリマスキ監督の作品を連想する。「浮き雲」「過去のない男」など無表情で無愛想な登場人物が繰り広げる人情劇が多い。映像に映るヘルシンキの路面電車を見ながら、一連の作品を頭に浮かべた。

ヘルシンキで長年画廊を営む老画商のオラヴィ(ヘイッキ・ノウシアイネン)は、金銭的にやりくりが難しくなり徐々に限界を感じていた。

そんな時、突然孫息子のオットー(アモス・ブロテルス)が職業体験をさせてくれと画廊にやってきた。たいした仕事をやっていないからといったん断る。ところが、孫は窃盗で捕まったこともあり他では無理だと娘に頼まれて、結局引き受け店の手伝いをすることになった。

ある日、オラヴィはオークションの事前内覧会で男の肖像画に目を奪われる。絵には作者のサインはないが、オラヴィは近代ロシア美術の巨匠イリヤ・レーピンの作品に見えた。贋作の可能性もありオットーを使っていろいろと調べさせる。

その上でレーピンの作品である確信をもったオラヴィは、オークションに参加する。会場では同じようにこの作品に狙いをつけている参加者が多く、オラヴィの予算をはるかに超える入札価格になってしまっているのであるが。。。

⒈人情劇

オラヴィの元には支払いの督促状も届いていて資金繰りはきびしい。それで一度は孫を追い返したが、職業体験をさせてくれるところはないし、雇い主の評価シートがなければ仕事に就けない。孫はダメと最初言われてあっさり帰ったが、改めて娘から電話があり引き受ける。

詳しくは語られないが、オラヴィと娘の間には何かあったのであろう。娘はシングルマザーで元夫の借金もあるという。死別なのかもしれない。

そんな孫が意外な活躍を見せる。1200ユーロの値札がついているのを1500ユーロで絵を求めに来た顧客に売ってしまう。しかも、贋作でないことを掴むために奔走する。意外にやるじゃんという動きだ。しかも、活躍はこれだけではない。

そんな孫や娘の困っている姿を見てオタヴィがこれまでは仕事一辺倒だった自分を悔やむかのような動きをする。フィンランドの国には行ったこともないし、知っている人もいないが、アキカウリスマキの映画とこの映画をみると人情味あふれる国民と想像させる。

⒉オークション

いくつかの映画にオークションの場面があるが、こういう映画だけに頑張って落札してくれと主人公に気持ちが偏る。あれよあれよという間に2000ユーロ程度からどんどん値が上がり10000ユーロまで急上昇する。そして落札するのだ。しかも、前からレーピンの絵を欲しがっている美術収集家を知っている。それだけでゲームセットあれば、何のことない映画だ。ところがそうはさせない。

無理して落札したが、資金繰りができているわけではない。融資を申し込んでも銀行は金を融通してくれない。しかも、オークション会社の社長が妨害に入る。目論見が崩れる。オラヴィには二重三重の障害が目の前にあるのである。

これからの葛藤はここでは語らない。ここからが面白くなるし、何故かむなしさを感じさせる。ただいえるのはこの映画の後味は悪くはない。

![太陽はひとりぼっち [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/418YJIXV-1L._SL160_.jpg)