映画「美しい夏」を映画館で観てきました。

映画「美しい夏(La Bella Estate)」はイタリアトリノを舞台にしたチェーザレ・パヴェーゼの同名小説に基づく作品で監督はラウラ・ルケッティだ。夏の湖で知り合った少女から大人になろうとする時期の10代の女性2人にスポットをあてる。若い女性2人が親しくする姿をみるとレズビアン映画を想像するがそうでもなさそうだ。映像の美しさに惹かれて映画館に向かう。

1938年の夏、第二次世界大戦前夜のイタリア・トリノ。服飾工房で働く少女ジーニア(イーレ・ヴィアネッロ)は、湖畔で出会った年上の女性アメーリア(ディーヴァ・カッセル)に心を奪われる。アメーリアは画家のモデルとして生き、芸術家やフランス人仲間と自由に過ごしていた。

ジーニアもその仲間に入ると、服飾の仕事よりも画家たちとの交流にのめり込んでいく。やがて自分も裸のモデルになりたいと願って画家に近づく。ジーニアは上司に見込まれて抜擢された仕事をおろそかにするようになり、同時にアメーリアは体調を崩していることがわかる。

柔らかい色彩設計にすぐれたムードのある叙事詩のような作品だ。

原作では16歳と19歳の設定があるようだが、映画の中では言及されない。地味に服飾の工房で働いている少女ジーニアが自由奔放な画家のモデルのアメーリアにあこがれるのだ。気が合い惹かれあってもレズビアン的な2人の存在ではない。ジーニアは大人の世界に入ろうと画家に近づいていくのだ。

のめり込んで服飾の仕事面でバランスを崩すジーニアや当時不治の病だった病気にかかってしまうアメーリアを描くことで変化をもたせる。若き女性の危うさに触れていても青春の輝きは最後まで失わずに全体に流れる空気は心地よい。

⒈戦前のトリノ

1938年はムッソリーニのファシズム下であり、第二次大戦が始まる直前だ。街に政治的空気が漂う一方で上流階級や芸術家たちはまだ自由を享受している。トリノはフランスに近く、フランス語の会話が自然になじむ。戦前の建築が多く残り、1930年代の街並みが再現しやすい魅力的な街だ。自分は行ったことがない。ロケ地には実在の旧市街のカフェ、湖や郊外の村などが使われた。荒川静香の金メダルの記憶が鮮明な2006年冬季五輪の開催都市で、枯葉舞い散る街路や雪景色のシーンもあり美しい四季を持つ一面も醸し出す。

⒉2人の主人公

実は2人の実年齢は逆転している。作品情報によるとジーニア役イーレ・ヴィアネッロが99年生まれでアメーリア役ディーヴァ・カッセルが2004年生まれで5つも年齢が逆転するのには驚く。ディーヴァの方が背が高く年上に見えてしまう。夏の湖畔の再会シーンは病気に関して多くを語らず曖昧さを残した素敵なエンディングだ。

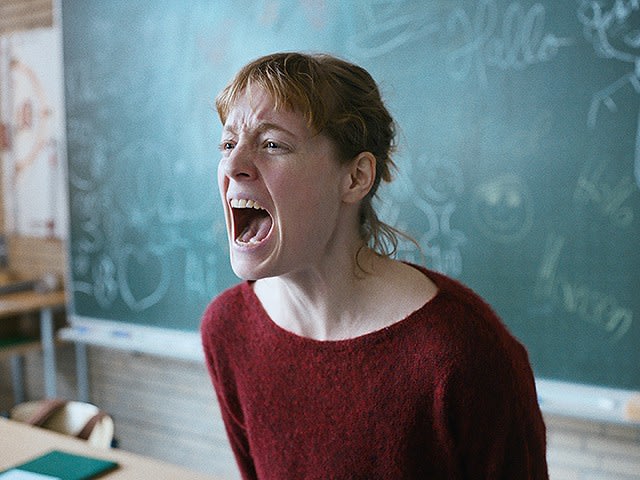

ジーニア役イーレ・ヴィアネッロが実年齢を超えて演技やしぐさ、表情によって「まだ社会経験の浅い少女」という印象を強めている。巧みに少女の揺れを体現すると同時に画家に抱かれるシーンでは美しい裸体や乳首も見せる。画家のモデルになるシーンではヘアヌードにもなる思いっきりは称賛する。

アメーリア役ディーヴァ・カッセルは実年齢と役柄がほぼ一致する。最初の湖畔のシーンからスタイル抜群のナイスバディを披露する。映画を観終わって初めて知るが、何とモニカ・ベルッチとヴァンサン・カッセルの娘だそうだ。とんでもない血統書付の女の子で母モニカ・ベルッチ譲りの強烈な存在感だ。

画家のモデルになるシーンその他でバストトップを見せそうで見せないのはもったいないと思っていたけど、その血統と実年齢を知り思わず納得する。英語、仏語、イタリア語いずれもできるとなると将来大物になるのは間違いない。ボンドガール向きかもしれない。