映画「フォックスキャッチャー」を映画館で見てきました。

こういうのを傑作というのであろう。

コクの深いスコッチウィスキーを飲んでいるような感触をもたせる重厚感のある映画だ。

題名の「フォックスキャッチャー」とは、アメリカ有数の化学会社デュポン社の御曹司がつくったレスリングチームの名前である。ロス五輪の金メダリストだった男を御曹司がスカウトして、ソウルオリンピックを目指すストーリーが基本に流れる。まずは主演3人の演技がすばらしい。格でスティーヴ・カレルがトップクレジットとなるが、チャニング・テイタムが主演と言ってもおかしくはない。

ベネット・ミラー監督による「マネーボール」「カポーティ」はいずれも自分の好きな映画だ。それぞれ俳優に迫真の演技をさせている。3人それぞれの内面に入りこみ、じっくりと描写していく。カンヌ映画祭で監督賞を受賞したのもうなずける。

マーク・シュルツ(チャニング・テイタム)は、1984年のロサンゼルス・オリンピックのレスリング82キロ級の金メダリストであり、兄のデイヴ・シュルツ(マーク・ラファロ)も74キロ級の金メダリストであった。兄弟が幼い頃に両親が離婚、親がわりの兄デイヴと苦労してきた。デイヴは結婚して妻のナンシー(シエナ・ミラー)との間にふたりの子供がいて、幸せな日々を過ごしている。しかし、マークは経済的にも精神的にも行き詰まっていた。金メダリストのマークが講演しても、ギャラは20ドルほどしかもらえず、会場は空席だらけ。そのマークに、アメリカの大企業デュポン社の創業者一族であるジョン・デュポン(スティーヴ・カレル)の代理人から電話がかかってきて、ペンシルバニアの自宅に来るように話がきた。

広大な豪邸に向かうと、レスリングのトレーニングが出来る施設があり、デュポンはオリンピックを目指すチームをつくろうとしていた。

マークには年棒は2万5千ドルの提示があり、チーム「フォックスキャッチャー」参加を受諾した。デュポンは、兄デイヴも一緒に参加することを望んでいたが、妻と子供の暮らしを維持したいと申し出を断る。

チームに参加したマークは、フランスでの世界大会へ出場し、デュポンの期待に応え優勝する。マークとデュポンの関係は深まっていったが、ある日ヘリコプター内で、マークにコカイン吸引を強制する。ソウルオリンピックを目指していたマークは、その後少しづつ調子を落としていく。練習に身の入らないマークをデュポンは冷たい目で見る。兄のデイヴを誘うようにマークに告げたが、絶対無理だと要請を断る。それでも、デュポンはデイヴを口説き落とし、デイヴは妻子を連れてフォックスキャッチャーに参加することになる。それなのに、マークは引っ越してきたデイヴの出迎えに加わらないのであるが。。。

アメリカのデュポンといえば、超一流の化学会社である。アメリカの代表的株価指標であるダウ工業株30種平均の採用銘柄になんと1935年から入っている。それだけの歴史があるということだ。大学の経営学の授業でコングロマリットを学んだ時には、代表的会社としてデュポンの名前が出ていた記憶がある。そんなデュポン社であるから、一族の御曹司が殺人事件を起こしたというのは、全米ではたいへんな大騒ぎになったであろう。残念ながら自分は全く記憶がない。

ただ、その殺人事件をクローズアップさせるという映画ではない。むしろ、デュポンがつくったレスリングチームである「フォックスキャッチャー」をめぐるデュポンとシュルツ兄弟との葛藤、デュポンと母との葛藤に焦点を当てる。ベネット・ミラー監督は数多くのエピソードを通じて、この4人のキャラクターを浮き彫りにする。余計な説明はすくない。でも映像を通じて何かを我々に感じさせる。実にうまい!それなので、この映画の解釈はいかようにもできてしまうであろう。

1.母とデュポンの葛藤

スティーブカレルはコメディアンとしての彼しか知らないので、この映画での演技の巧さにうなった。デュポンの母親ジャン(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)は貴族的趣味であり、馬の育てることしか眼中にない。レスリングに息子がかかわるのが面白くない。ここに一つの葛藤がある。

母親がレスリング場に姿を現すことはめったにない。でも母親が現れると、選手たちを集めて見かけ上のコーチを始める。指導できるはずはないのであろうが、周りも遠慮してデュポンの話に耳を傾ける。母親はじっと見ているだけだ。往年の美人女優ヴァネッサ・レッドグレイヴが大ベテランらしい味を見せる。この親子間の会話は少ないが、異様なものを感じさせる。ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「欲望」に映るヴァネッサ・レッドグレイヴの殺人的美貌を脳裏に浮かべながら、じっと見入ってしまう。

2.弟マークとデュポンの葛藤

ロスオリンピックで金メダルを取ったにもかかわらず、生活は不遇だ。デュポンはそんなマークに目をつけ、レスリングチームにスカウトする。収入も多く得られ、抜群の環境で世界大会にも勝つ。その世界大会では、リングサイドに兄デイヴがつきアドバイスを与える。デュポンは何も言わないが、自分がセコンドに立ちたいというのがありありと見える。金銭的に何不自由のないデュポンには異様な嫉妬心のようなものがある。

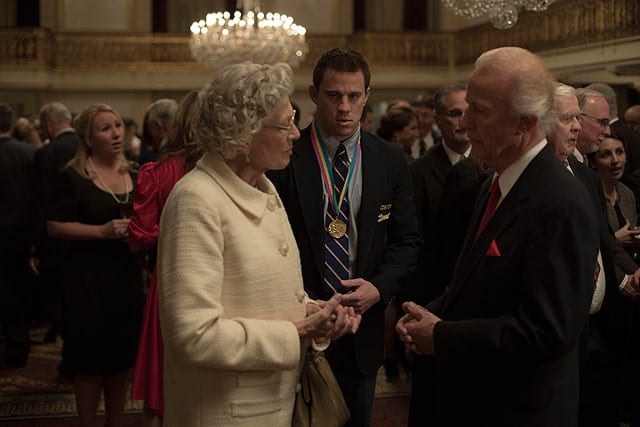

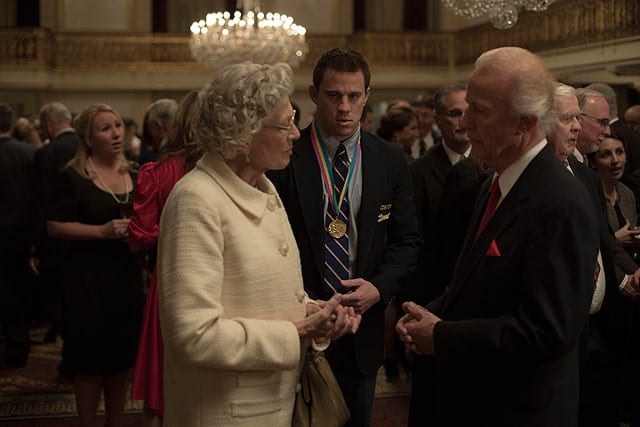

世界大会で勝ち、正装のパーティにマークを連れて行き、友人のように接してきた。でもそのあとマークが乱れる。練習もきっちりやっていないので、デュポンが不満に思う、そこで兄をフォックスキャッチャーへと誘うのだ。ここで一気にデュポンへの反発心が強くなる。このマークを演じるチャニング・テイタムが抜群の演技を見せる。強い葛藤を演技で見せるのだ。うまい!

3.兄弟の葛藤

弟が最初にフォックスキャッチャーに入り、兄のほうは金銭に関心がなく、家族と幸せに暮らすことだけ考えていた。それでも好条件をデュポンが提示したのか、ソウルオリンピック寸前に兄がフォックスキャッチャーに入ってきた。自分というものがありながら、兄を誘うデュポンへの不満や思い通りにレスリングの実力が発揮できないことへのもどかしさがある。兄が弟の面倒を見ようとすると強烈に反発する。

それでも、ソウルオリンピックの国内予選に出ると1戦目に完敗してしまう。もう後がない。悔しさでホテルの部屋をめちゃくちゃにして、ルームサービスで大量の食事を頼んで食べまくる。そこに兄が現れる。

兄は弟をピンタした後で、勝たせてやると檄を飛ばす。試合まであとわずかしかないのに体重は5kgオーバーだ。強烈なトレーニングで減量をさせる。そこに心配したデュポンが来るが、オレに面倒をみさせろとばかりに懸命に鍛える。兄のカッコよさと弟思いの優しさがにじみ出る。

このシーンが映画の中で一番印象に残る。

4.兄とデュポンの葛藤

金メダリストを御曹司が射殺するという話という基本知識だけはあったが、てっきり弟を殺すのかと途中まで思っていた。

コーチとしても優秀な兄は弟を助けた後、そのままフォックスキャッチャーへ残っていた。兄とデュポンに強い葛藤があったようには見えなかった。それでも、兄が休日の時に、自宅に来て「練習をしていないのか?」と言ったりする。弟が信用できなくなった時と同様に妙に干渉するようになるのだ。統合失調症を発症していたというが、何で殺したんだろう。自分にはなれないものへの嫉妬心があったのであろうか?解釈はいか様にもできてしまう。

それぞれの葛藤をいくつかの逸話を通じて、説明口調でなく客観的な事実を映像で示す。

ホントにしびれるうまさだ。

あとはデイヴィッドボウイの「フェイム」が実に印象的だった。久々に聴いたがこころに強く残る。エンディングロールのピアノの調べも極めて美しい。

(参考作品:ベネットミラー監督)

こういうのを傑作というのであろう。

コクの深いスコッチウィスキーを飲んでいるような感触をもたせる重厚感のある映画だ。

題名の「フォックスキャッチャー」とは、アメリカ有数の化学会社デュポン社の御曹司がつくったレスリングチームの名前である。ロス五輪の金メダリストだった男を御曹司がスカウトして、ソウルオリンピックを目指すストーリーが基本に流れる。まずは主演3人の演技がすばらしい。格でスティーヴ・カレルがトップクレジットとなるが、チャニング・テイタムが主演と言ってもおかしくはない。

ベネット・ミラー監督による「マネーボール」「カポーティ」はいずれも自分の好きな映画だ。それぞれ俳優に迫真の演技をさせている。3人それぞれの内面に入りこみ、じっくりと描写していく。カンヌ映画祭で監督賞を受賞したのもうなずける。

マーク・シュルツ(チャニング・テイタム)は、1984年のロサンゼルス・オリンピックのレスリング82キロ級の金メダリストであり、兄のデイヴ・シュルツ(マーク・ラファロ)も74キロ級の金メダリストであった。兄弟が幼い頃に両親が離婚、親がわりの兄デイヴと苦労してきた。デイヴは結婚して妻のナンシー(シエナ・ミラー)との間にふたりの子供がいて、幸せな日々を過ごしている。しかし、マークは経済的にも精神的にも行き詰まっていた。金メダリストのマークが講演しても、ギャラは20ドルほどしかもらえず、会場は空席だらけ。そのマークに、アメリカの大企業デュポン社の創業者一族であるジョン・デュポン(スティーヴ・カレル)の代理人から電話がかかってきて、ペンシルバニアの自宅に来るように話がきた。

広大な豪邸に向かうと、レスリングのトレーニングが出来る施設があり、デュポンはオリンピックを目指すチームをつくろうとしていた。

マークには年棒は2万5千ドルの提示があり、チーム「フォックスキャッチャー」参加を受諾した。デュポンは、兄デイヴも一緒に参加することを望んでいたが、妻と子供の暮らしを維持したいと申し出を断る。

チームに参加したマークは、フランスでの世界大会へ出場し、デュポンの期待に応え優勝する。マークとデュポンの関係は深まっていったが、ある日ヘリコプター内で、マークにコカイン吸引を強制する。ソウルオリンピックを目指していたマークは、その後少しづつ調子を落としていく。練習に身の入らないマークをデュポンは冷たい目で見る。兄のデイヴを誘うようにマークに告げたが、絶対無理だと要請を断る。それでも、デュポンはデイヴを口説き落とし、デイヴは妻子を連れてフォックスキャッチャーに参加することになる。それなのに、マークは引っ越してきたデイヴの出迎えに加わらないのであるが。。。

アメリカのデュポンといえば、超一流の化学会社である。アメリカの代表的株価指標であるダウ工業株30種平均の採用銘柄になんと1935年から入っている。それだけの歴史があるということだ。大学の経営学の授業でコングロマリットを学んだ時には、代表的会社としてデュポンの名前が出ていた記憶がある。そんなデュポン社であるから、一族の御曹司が殺人事件を起こしたというのは、全米ではたいへんな大騒ぎになったであろう。残念ながら自分は全く記憶がない。

ただ、その殺人事件をクローズアップさせるという映画ではない。むしろ、デュポンがつくったレスリングチームである「フォックスキャッチャー」をめぐるデュポンとシュルツ兄弟との葛藤、デュポンと母との葛藤に焦点を当てる。ベネット・ミラー監督は数多くのエピソードを通じて、この4人のキャラクターを浮き彫りにする。余計な説明はすくない。でも映像を通じて何かを我々に感じさせる。実にうまい!それなので、この映画の解釈はいかようにもできてしまうであろう。

1.母とデュポンの葛藤

スティーブカレルはコメディアンとしての彼しか知らないので、この映画での演技の巧さにうなった。デュポンの母親ジャン(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)は貴族的趣味であり、馬の育てることしか眼中にない。レスリングに息子がかかわるのが面白くない。ここに一つの葛藤がある。

母親がレスリング場に姿を現すことはめったにない。でも母親が現れると、選手たちを集めて見かけ上のコーチを始める。指導できるはずはないのであろうが、周りも遠慮してデュポンの話に耳を傾ける。母親はじっと見ているだけだ。往年の美人女優ヴァネッサ・レッドグレイヴが大ベテランらしい味を見せる。この親子間の会話は少ないが、異様なものを感じさせる。ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「欲望」に映るヴァネッサ・レッドグレイヴの殺人的美貌を脳裏に浮かべながら、じっと見入ってしまう。

2.弟マークとデュポンの葛藤

ロスオリンピックで金メダルを取ったにもかかわらず、生活は不遇だ。デュポンはそんなマークに目をつけ、レスリングチームにスカウトする。収入も多く得られ、抜群の環境で世界大会にも勝つ。その世界大会では、リングサイドに兄デイヴがつきアドバイスを与える。デュポンは何も言わないが、自分がセコンドに立ちたいというのがありありと見える。金銭的に何不自由のないデュポンには異様な嫉妬心のようなものがある。

世界大会で勝ち、正装のパーティにマークを連れて行き、友人のように接してきた。でもそのあとマークが乱れる。練習もきっちりやっていないので、デュポンが不満に思う、そこで兄をフォックスキャッチャーへと誘うのだ。ここで一気にデュポンへの反発心が強くなる。このマークを演じるチャニング・テイタムが抜群の演技を見せる。強い葛藤を演技で見せるのだ。うまい!

3.兄弟の葛藤

弟が最初にフォックスキャッチャーに入り、兄のほうは金銭に関心がなく、家族と幸せに暮らすことだけ考えていた。それでも好条件をデュポンが提示したのか、ソウルオリンピック寸前に兄がフォックスキャッチャーに入ってきた。自分というものがありながら、兄を誘うデュポンへの不満や思い通りにレスリングの実力が発揮できないことへのもどかしさがある。兄が弟の面倒を見ようとすると強烈に反発する。

それでも、ソウルオリンピックの国内予選に出ると1戦目に完敗してしまう。もう後がない。悔しさでホテルの部屋をめちゃくちゃにして、ルームサービスで大量の食事を頼んで食べまくる。そこに兄が現れる。

兄は弟をピンタした後で、勝たせてやると檄を飛ばす。試合まであとわずかしかないのに体重は5kgオーバーだ。強烈なトレーニングで減量をさせる。そこに心配したデュポンが来るが、オレに面倒をみさせろとばかりに懸命に鍛える。兄のカッコよさと弟思いの優しさがにじみ出る。

このシーンが映画の中で一番印象に残る。

4.兄とデュポンの葛藤

金メダリストを御曹司が射殺するという話という基本知識だけはあったが、てっきり弟を殺すのかと途中まで思っていた。

コーチとしても優秀な兄は弟を助けた後、そのままフォックスキャッチャーへ残っていた。兄とデュポンに強い葛藤があったようには見えなかった。それでも、兄が休日の時に、自宅に来て「練習をしていないのか?」と言ったりする。弟が信用できなくなった時と同様に妙に干渉するようになるのだ。統合失調症を発症していたというが、何で殺したんだろう。自分にはなれないものへの嫉妬心があったのであろうか?解釈はいか様にもできてしまう。

それぞれの葛藤をいくつかの逸話を通じて、説明口調でなく客観的な事実を映像で示す。

ホントにしびれるうまさだ。

あとはデイヴィッドボウイの「フェイム」が実に印象的だった。久々に聴いたがこころに強く残る。エンディングロールのピアノの調べも極めて美しい。

(参考作品:ベネットミラー監督)

| マネーボール |

| 科学的な野球の勝ち方 | |

| カポーティ |

| フィリップ・シーモア・ホフマンの声が印象的 | |