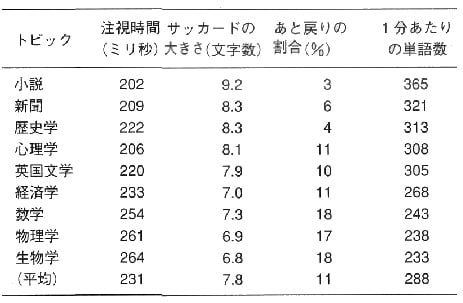

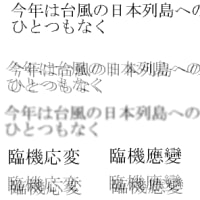

図はアメリカの大学生の例ですが、読書速度が文の内容によって変化する様子が分ります。

日本語の場合と違って読書速度は一分あたりの文字数でなく、単語数ではかっています(単語によって文字数は違いますが)。

普通に音読をした場合は、一分あたり160語程度だそうですから、新聞や歴史の文章を読むときは音読の二倍程度の速さ、小説の場合は二倍以上の速さになっています。

読書速度というのは、文章の難易度によって変るであろうということは予測されます。

易しい文章なら速く読め、難しい文章は読むのに時間がかかるというのは経験的に分りますが、この調査データで見ると難易度のほかに、文科系のものか理科系のものかで読書速度に差が出ています。

最初の注視時間というのは主として単語の読み取り時間で、よく出てくる馴染みのある単語はすぐに読み取れますが、専門的な単語のように馴染みの薄い単語は読み取るのに時間かかります。

理科系の単語は、文科系よりも比較的馴染みの薄い単語が多いので、注視時間が多くなるのです。

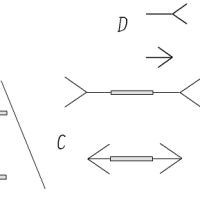

サッカードというのは、注視点から次の注視点へジャンプすることで、これもなじみの薄い単語が多ければ距離は短くなります。

注視時間とかサッカードの大きさは、文章の内容によって差があるといっても最大値は最小値の30%増し程度で大きな差はありません。

大きな差のあるのはあと戻りの割合で、小説の場合は3%と少ないのに、数学や生物学では18%と6倍にも達しますから、大きな差があります。

あと戻りというのは、文章の意味が分からなくなり、後に戻って読み返すことです。

小説や歴史ものを読むときあと戻りが少ないのは、内容をイメージ化しやすいので、文の流れをつかめば部分的に分からないところがあっても、先に読み進めることができるからです。

途中からでも読み勧めることができますし、小説の場合は読み進むうちにイメージがハッキリして読書スピードが上がったりします。

小説の場合は最初の部分は流れが分らないので、スピードが遅かったり、読みかえしがあったりしますが、終盤になると読書速度が上がり、あと戻りはなくなるだけでなく、とばし読みまで可能となります。

理科系のものは、イメージ化しにくく、論理的に展開されているものが多いので、最初は分っても読み進むうちに難しくなるという場合もあります。

前の文章との論理的なつながりが分らなくなったりするので後戻りをしなければならなくなったりするのです。

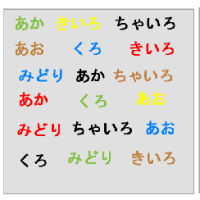

速読などではあと戻りをしないで、ともかく前に読み進むとして、目を速く動かすことが推奨されますが、小説ならよいとしても理科系の本とか哲学といった場合は目を速く動かすだけではダメなのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます