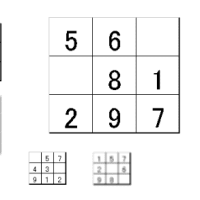

正高信男「ヒトはいかにヒトになったか」によると聴覚障害者は学校の教育環境が耳の聞こえる者中心になっているため、聴覚障害者は普通の計算能力が劣るけれども、非言語的方法での数把握を行ってみると、健聴者より優れた結果を出すそうです。

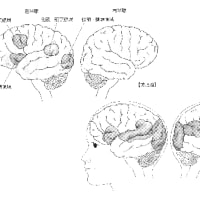

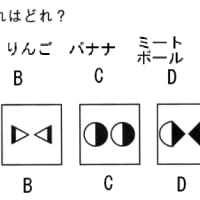

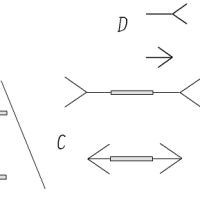

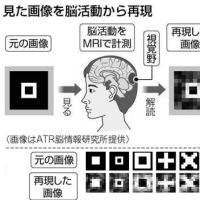

たとえば上の左の図はスクリーンの真ん中の+印を見てもらい(1)、瞬間的にいくつかの点を示した後(2)、ふたたび+印を見てもらった後(3)、前回より少ない数の点を示し(4)TEST画面にした後(5)いくつかの点を示します。

ここで2番目の画面の点の数から4番目の点の数を引いた答えと、6番目の画面の点の数と比べどちらが多いかを答えてもらいます。

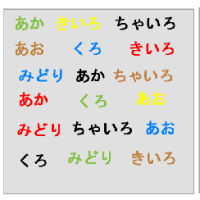

画面は瞬間的にしか表示されないので、一つづつ言葉を使って一、二、、、、と数えていっては間に合わないので、言葉を使わないで数の把握をしなければなりません。

このテストをやると右の表の様に、聴覚障害者のほうが健聴者より成績がよいので、非言語的な方法での数把握は聴覚障害者のほうが優れているといいます。

ところがこのようなテストでなく、スクリーンに22-11=?というように数式を一瞬表示して答えさせると、図のように健聴者のほうが聴覚障害者より成績がよくなるそうです。

22-11という数式が示されれば、これは「ニジュウニヒクジュウイチ」というように読んで、言葉を使いながら計算をしますから、これは言語的な方法による数把握で、この場合は健聴者のほうが成績がよいのです。

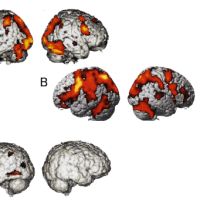

22-11を言語化して計算をするときは「ニジュウニ」と「ジュウイチ」を音声化するため、音韻ループという一時記憶システムに貯蔵され、計算が終わるまで記憶が利用できる仕組みになっています。

これに対し視覚記憶は0.5秒以下しか持続しないので計算が終わるまで保持されない可能性があります。

健常者は数字を見て音声化するため、音韻ループに数字を貯蔵して計算を行う習慣が身についているので聴覚障害者より成績が良いと考えられます。

これらのことは、人間が数を把握する方法はひとつでだけでなく、方法を変えれば別の能力が身につくことを示しています。

健聴者であっても、言語化を抑制すれば非言語的な方法で数を把握できるわけで、ソロバンの熟達者は見取り算で数字をソロバンイメージに変換することで計算を行うので、言語化するより速く計算できます。

計算だけでなく、ものを考えるのは一般的には言葉を使って考えますが、適当な道具とかイメージを使えば、それらを使うことによって思考と同じ結果を出せる場合もあるということなのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます