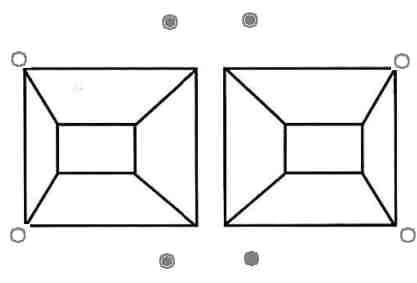

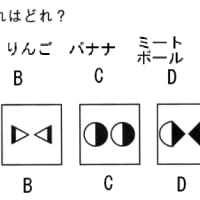

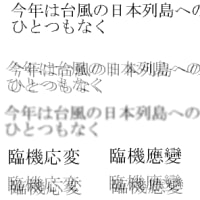

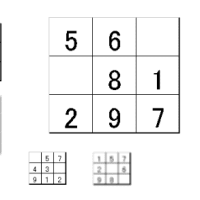

立体視の方法には2種類あり、ひとつは交差法(クロス法)で、眼を寄眼にして見る方法です。

右の目で左の図を見て、左の目で右の図を見ることになるのですが、二つの図が合わさって見え、真ん中の四角形が手前に飛び出して見えます。

この場合は焦点が画面よりも眼に近くなるので、合成されて見える図は小さく見え、またくっきりと見えます。

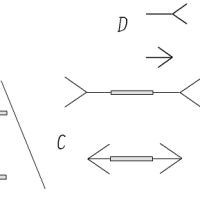

もうひとつの方法は、平行法(パラレル法)というもので、左の図を左の目で見て、右の図は右目で見る方法です。

この場合は、合わさった図の真ん中の四角形は遠くに後退して見えます。

焦点が画面のの向こう側(裏側)になるので、合成されて見える図は交差法のときとは反対に大きく見えます。

交差法のほうは寄り眼にすればよいので、たいていの人がすぐできるようになります。

寄り目がしにくい場合、画面と顔の真ん中の距離で左右の図の中間に指を立て、その指を見つめると寄り目になりますから、指を下ろせばそこに左右が合わさった図が見えます。

焦点を画面と眼の間に持ってくればいいのですから、指を立ててその指に焦点を合わせればよいのです。

交差法は比較的に楽にできるのですが、目を寄せているので、じきに眼が疲れるので、長く見続けることはできません。

平行法のほうが眼が疲れないのですが、なかなかうまくできない人が多いようです。

平行法は焦点が画面の向こう側になるので、交差法のように指を焦点にするということはできません。

画面の向こう側を見るような気持ちで見ればよい、というようにも言われたりしますが、それでは要領がつかめないでしょう。

普通に見ると左の目にも右の目にも二つの図が見えるので、左眼で左の図を見て、右目で右の図を見るつもりでも、両方見えてしまうのでうまくいかないのです。

そこで眼と画面の間に真ん中に画面に垂直に、ボール紙などを持ってきて左の目では左の図しか見えないように、右の目では右の図しか見えないようにして二つの図を見ます。

そうすると二つの図が融合して真ん中の四角は奥に後退して見えます。

このときボール紙を見てしまうと焦点が手前に来てしまうので、画面のほうを見なければいけません。

もうひとつの方法は、そり眼(寄り眼の反対です)にしてみる方法です。

そり眼というのは遠くを見るときの見方で、遠くを見てそのまま目線を二つの図の間に持ってくると二つの図が融合して見えるようになります。

あるいは図の黒い4つの丸を同時にしばらく見て、真ん中に視線を移すと二つの図が融合して見えます。

また4隅の白丸を同時に見て、それから二つの図の間に視線を移しても二つの図が融合して見えます。

いずれも焦点を画面の向こう側に持っていくことで立体視を可能にしています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます