昨日書いた頼まれ事をCさんだけに頼るのは虫が良すぎるので、私も串本の図書館に行くことにしました。串本の図書館は無量寺の近くだと聞いていたので、車を駅前に停めて歩きます。

結果的には図書館にも駐車場があったのですが、どうもこんな狭い道を車で行くと、対向車が来た時に困ります。串本の街の北側は住宅がびっしりと建て込んでおり、道幅も狭くて未だに何処をどう通っているのか分かり難いのです。

これが無量寺、1度来たことがありますから、その時は迷ったものですが、ここまでは簡単に来れました。でもここからどう歩けば良いのかが解りません。取り敢えず小学校への標識があったのでそちらに歩いていきます。

串本小学校、町内の小学校では一番児童数が多いのだろうと思います。さてこの前で左右どちらに行くか迷います。図書館への標識も立てて欲しいものです。迷っていても仕方が無いので左の方へ進みました。でも図書館らしき建物はなく、一周してまたこの学校の前まで戻り、今度は右へと進路を取りました。

小学校の裏門を超えた所、奥に駐車場があり関係無いと思ってまっすぐに進むと石碑屋さんがありました。

右に写っているのが無量寺の裏門、このままずっと進んでいくと行き止まりになってしまったのでした。途方に暮れて役場に聞きに行くことにし、無量寺の裏門から入って戻ったのがダメだったのです。役場で尋ねるとこれがまたよく解ってない若い人、年配の人に聞いて貰って判ったのが、どうやら通り過ごした駐車場の一角にあるようで、無量寺の裏門に入らなければ、ものは試しと駐車場へと歩いた可能性はあります。

これが串本町図書館です。さっそく入館すると入口付近に郷土の本を集めたコーナーがありました。でもそれらしき本はどうみても有りそうには思えません。本を検索できるパソコンも無さそうですし、奥の方でも探してみましたが全く分からなかったのでした。でもCさんは田並の公民館で見つけたらしく、関連の箇所をコピーしましょうかと連絡が入ったので、お言葉に甘えてコピーを依頼しました。夕方そのコピーを持って来てくれた時に、何というタイトルの本かと尋ねると、『民謡 串本節』確かに串本の図書館にも有った覚えがありました。

なので、翌日再び図書館へと出向いたのでした。

『ひごのおばあさん』は句を読むのが好きで、依頼人からは“いこか下地へ もどろか上地 ここが思案の田並橋”といううろ覚えの句を教えて貰っていました。この『ひごのおばあさん』のことを調べたのが国道沿いにある田並屋旅館の息子さん、堀さんと言って、新宮で新聞記者をしていたとも聞いていました。今はもう田並屋旅館自体が有りません。昔のことですが、私も何処かで田並屋旅館を見たような記憶があります。

『ひごのおばあさん』は肥後すてと言う名前、うろ覚えの句は、最後“田並橋”の所が“寺のした”で、調べたのは堀利一さんという人でした。私もコピーを読んでこんな句もあり“神を頼んで信心しても へだてする身にゃ効きゃせまい”当時としては、非常に先進的な考えの持ち主だと思ったのです。

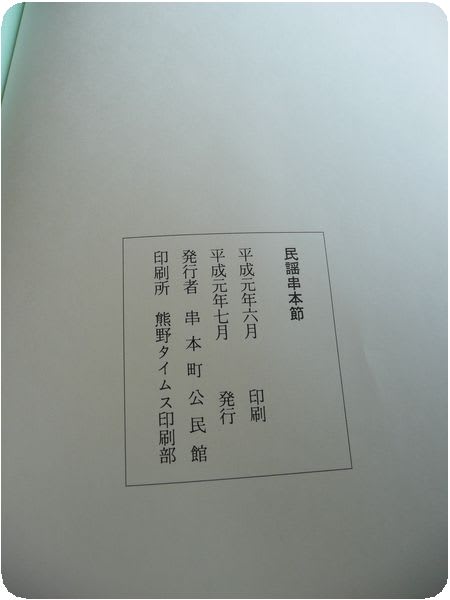

この『民謡 串本節』と言う本は、串本節の由来を多方面からの取材で書かれたものであり、肥後さんのことはむしろ関係無いのです。Cさんが何故この本を見つけることが出来たのか、それが不思議で仕方ありません。平成元年の発行ですから、串本節の由来を取材した人もされた方も、多くはもう亡くなられたのだろうと思います。

発行者が串本町公民館であり、定価も書かれていません。図書館の方に「この本何処かで売ってますか」と尋ねましたが、「もう古い本なので」と暗に売って無いことを示されました。売り物ではないのかも知れません。串本町公民館に行けばあるかもと思ったのですが、地図で調べても串本町公民館は見つかりません。

串本節の由来が“南方起源説”“れっきとした地元漁師の歌”“大島本命説”など結構興味をそそられるので、私も是非一冊手に入れたいものだと思っているのです。