飛鳥の宮が成立する以前から、吉野川沿いには文化が進んでいました。吉野宮などと呼ばれます。

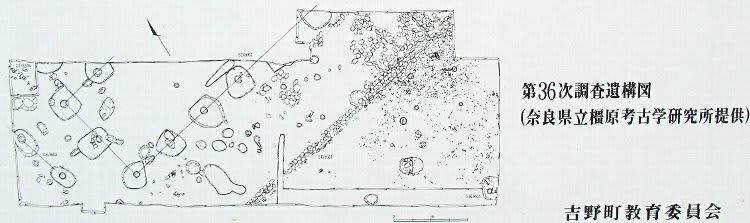

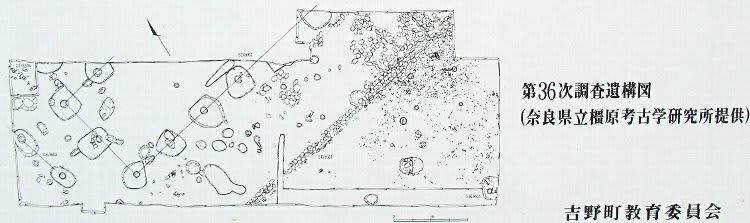

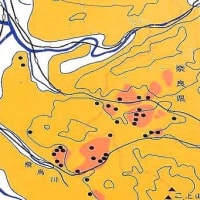

上が南の方角になっている概念図です。最も古い文化の集約地点になるかも…。

国道169号線沿いに立っている遺跡を示す碑が建っている。

宮滝遺跡の説明版も、朽ち果てかけですね。種々の土器や石器が出土しています。

吉野町の観光パンフレットにあった解説文から。

こちらの碑は、背後に吉野宮の敷地が見えている。

サッカーコートくらいの範囲で、遺跡調査した跡が史跡に指定されている。

出土品の概要です。

発掘調査の遺構の目印に杭が残っています。

村の集落にすぐ裏手が、遺跡になっている。

鳶は鷹の仲間で、最も気の弱い鳥である。ここで今はカエルや昆虫を啄んである。

古事記や日本書紀の世界ですね。「…大和しうるわし」と謡う時は、ここも大和だったかも…。

吉野町で、谷間に陽が沈むころ、「秋の日は釣瓶落とし」などのフレーズを浮かべながら、大海人皇子が伊勢湾に向かったことに思い巡らせていました。

上が南の方角になっている概念図です。最も古い文化の集約地点になるかも…。

国道169号線沿いに立っている遺跡を示す碑が建っている。

宮滝遺跡の説明版も、朽ち果てかけですね。種々の土器や石器が出土しています。

吉野町の観光パンフレットにあった解説文から。

こちらの碑は、背後に吉野宮の敷地が見えている。

サッカーコートくらいの範囲で、遺跡調査した跡が史跡に指定されている。

出土品の概要です。

発掘調査の遺構の目印に杭が残っています。

村の集落にすぐ裏手が、遺跡になっている。

鳶は鷹の仲間で、最も気の弱い鳥である。ここで今はカエルや昆虫を啄んである。

古事記や日本書紀の世界ですね。「…大和しうるわし」と謡う時は、ここも大和だったかも…。

吉野町で、谷間に陽が沈むころ、「秋の日は釣瓶落とし」などのフレーズを浮かべながら、大海人皇子が伊勢湾に向かったことに思い巡らせていました。

その当時の人はどんな暮らしをしていたんでしょう

ちょっと想像出来ないですね

吉野歴史資料館が、普段は土日祭日のみの開館で、発掘したものなどが見られます。又そのうちに訪ねようかと、そしてまたアップして見ます。

奈良は、気候的に住みやすいそうですものね。

今日は昨夜から此方広島は雨で何処へも出掛けられず、パソコンの前に座りブログ旅を楽しんでいます!

ゆっくりと遺跡の勉強をしながら楽しませて頂きました。

日夜ブログの進化、発展に努力されて、いつも最新の編集で、素晴らしいですね。中身の多いblogで楽しませてもらっていますよ。ありがとう。