広島県呉市にある大和ミュージアム。

心を動かされる場所の一つです。

その中で、心打たれるコーナーが二か所あります。

一つが第六潜水艇の佐久間勉艇長のコーナー。

江田島の旧海軍兵学校の資料館にも、佐久間艇長の展示があります。

瀬戸内海で初期の潜水艦が沈没。

当時の技術では、救助不可能。

その絶望的な状況の中で佐久間艇長は、死に迫る刻々とした時間の中、冷静なメモを記録していきます。

そして、最後は天皇陛下に艇と乗組員を失うことを詫び、乗組員の家族を支えていただきたいという遺書を残します。

さらに、この事故で日本の潜水艦の研究開発が停滞してほしくないと書き残します。

その絶望的な状況の中で佐久間艇長は、死に迫る刻々とした時間の中、冷静なメモを記録していきます。

そして、最後は天皇陛下に艇と乗組員を失うことを詫び、乗組員の家族を支えていただきたいという遺書を残します。

さらに、この事故で日本の潜水艦の研究開発が停滞してほしくないと書き残します。

佐久間艇長と乗組員たちは、最後の最後まで各自の持ち場を離れず、殉職。

武士道を重んじた帝国海軍のスピリットは、米国海軍兵学校の教材にも使われているそうです。

海外の潜水艦事故では、乗組員がハッチを目指して暴徒化し浸水。

全員死亡という修羅場となることがほとんどだそうです。

最後まで、持ち場を離れず、酸素がなくなる中もパニックに陥らず、殉職。

まさに、武士道です。

今では想像もつかないような精神性・・・涙を誘います。

そして、もう一つのコーナーが、戦艦大和乗組員、白渕馨海軍大尉の遺書。

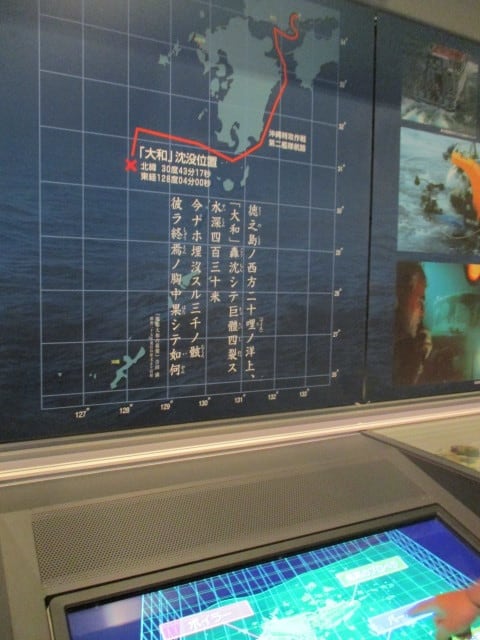

敗戦がほぼ決まりかけた1945年4月、戦艦大和は3000名の乗組員、わずかな護衛駆逐艦とともに沖縄に上陸した米軍を叩くため、沖縄を目指します。

制空権は米軍に握られ、護衛機もつけず、片道分の燃料を積んでの沖縄特攻・・・。

どう考えても成功はない、無謀な作戦です。

敗戦がほぼ決まりかけた1945年4月、戦艦大和は3000名の乗組員、わずかな護衛駆逐艦とともに沖縄に上陸した米軍を叩くため、沖縄を目指します。

制空権は米軍に握られ、護衛機もつけず、片道分の燃料を積んでの沖縄特攻・・・。

どう考えても成功はない、無謀な作戦です。

戦艦大和は、帝国海軍の最後の華として、無数の米軍機の攻撃により東シナ海で撃沈されます・・・。

白渕馨海軍大尉の最後の言葉・・・映画「男たちの大和」でも取り上げられていました。

引用させていただきます。

進歩のない者は決して勝たない。負けて目覚めることが最上の道だ。

日本は進歩ということを軽んじ過ぎた。

私的な潔癖や徳義にこだわって、本当の進歩を忘れていた。

敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか。

今目覚めずしていつ救われるか。俺たちはその先導になるのだ。

日本の新生に先駆けて散る。

まさに本望じゃないか。

「戦艦大和の最後」吉田満著 白渕馨海軍大尉

日本は進歩ということを軽んじ過ぎた。

私的な潔癖や徳義にこだわって、本当の進歩を忘れていた。

敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか。

今目覚めずしていつ救われるか。俺たちはその先導になるのだ。

日本の新生に先駆けて散る。

まさに本望じゃないか。

「戦艦大和の最後」吉田満著 白渕馨海軍大尉

重い言葉です。

小学生の頃、ヨットスクールで操船を習っていました。

海上自衛隊OBの方が教官。

安全航海のため、規律や礼儀作法に厳しかったのですが、いつも言われてたのがネイビー・スピリットでした。

海の男の生き方・・・今でも自身の行動指針になっています。

スマートで、目先が効いて、几帳面 負けじ魂、これぞ船乗り

広島の江田島にある海軍兵学校の校長を務めた井上成美海軍大将。

戦況が悪化しても敵国語である英語教育を続け、単なる軍人ではなくジェントルマンを育成するという方針を崩しませんでした。

終戦が迫ると井上校長はいいます・・・死ぬな!諸君が戦後の日本を作っていくんだ!

戦後、井上校長は神奈川で極貧生活を送り、そして、亡くなります。

戦況が悪化しても敵国語である英語教育を続け、単なる軍人ではなくジェントルマンを育成するという方針を崩しませんでした。

終戦が迫ると井上校長はいいます・・・死ぬな!諸君が戦後の日本を作っていくんだ!

戦後、井上校長は神奈川で極貧生活を送り、そして、亡くなります。

戦後、実業家、政治家として活躍した永野護さんが書いた「敗戦真相記」。

広島県出身の永野護さんは岸内閣で運輸大臣を務めます。

秀才で知られた永野兄弟、実弟の永野重雄は日本商工会議所会頭、永野俊雄は五洋建設会長、伍堂輝雄は日本航空会長、永野鎮雄は参議院議員、永野治は石川島播磨重工業副社長を務めます。

広島県出身の永野護さんは岸内閣で運輸大臣を務めます。

秀才で知られた永野兄弟、実弟の永野重雄は日本商工会議所会頭、永野俊雄は五洋建設会長、伍堂輝雄は日本航空会長、永野鎮雄は参議院議員、永野治は石川島播磨重工業副社長を務めます。

科学なき者の最後

白渕海軍大尉の言葉と重なります。

科学なき者の最後・・・アメリカのニュース映画で日本への空襲報道に付けられたタイトルだそうです。

永野さんは、敗戦の理由を、「日本の国策の基本理念が間違っていた」「日本の指導者がドイツの物まねをした」「軍部が己を知らず敵を知らなかった」「世論本意の政治を行わざりしこと」等を挙げながら、

1.日本の戦争目的が、公明正大な目標を欠いていた。

2.日本の軍部が自己の力を計らず敵の力を研究せず、ただ自己の精神力を過大評価して慢心した。

3.軍の指導者が国民の良識や感覚を無視して一人よがりで自分のいいと信じたところに国民を連れていこうとした。

そして、永野さんはまとめます。

「以上のほか、国民の非能率だったこと、官僚の独善的だったことなど、いろいろな理由が綜合して戦争の敗因となったのですが(略)」

「その一つは、科学兵器の進歩があまりに違っておったことであり、他の一つはマネージメントの科学性の問題であります。」

「このような科学兵器の差というものは目に見えるから皆納得するが、目に見えないで、もっと戦局に影響を及ぼしたのがマネージメントの差です。残念ながら我が方は、サイエンティフィック(科学的)マネージメントというものが、ほとんどゼロに等しかった。」

「(中略)この経営能力が、また科学兵器の差よりもひどい立ち遅れであって、この代表的なものが日本の官僚のやり方でしょう。日本の官僚の著しい特性は一見忙しく働いているように見えて、実は何もしていない。チューインガムをかんだり、ポケットに手を入れたりして、いかにも遊んでいるように見えて、実際は非常に仕事の速いアメリカ式と好対照を見せています。」

う~ん、心が痛みます。

あの時の日本と、今の日本、根本、本質はあまり変わっていないような気もします。

科学なき者の最後にならぬよう・・・

サイエンスとマネジメント・・・

VUCA、AI時代でも、必須の武器になると思います。

今年も小職のブログに目をお通しいただきまして、誠にありがとうございました。

皆さま、よいお年をお迎えください。