「京都府立丹後郷土資料館」で開催中の『春季企画展「丹波の算法少女-楽しみながら学ぶ和算と算額-」』に行ってきました。

(4月28日(土)~6月10日(日)毎週月曜休館)

”和算”とは江戸時代に日本で独自に発達した”数学”で、”算額”とは和算の問題と答を絵馬にして社寺に奉納したものです。江戸時代、武士から庶民まで多くの和算家(和算の研究者)が活躍し、関係する書物もたくさん出版されました。特別な道具やお金がなくても知的好奇心と探求心さえあれば身分に関係なく親しめる和算は、庶民の間でもゲーム感覚で広く楽しまれたようです。

「算法少女」は、そんな時代に発行された和算書の一つで、和算研究者により著者は江戸の町医者”千葉桃三”とその娘”おあき”ではないかと推定されています。そうした時代背景と「算法少女」発刊のいきさつを、児童文学者の遠藤寛子さんが小説に書かれました(1973年 岩崎書店、2006年 ちくま学芸文庫所収)。小説「算法少女」はその後コミック化され(2010年 月間コミック乱)、2015年にはアニメ化もされました。こうした普及の努力もあって、小説「算法少女」は2018年度日本数学会出版賞を受賞されました。

ところで、和算書「算法少女」の発刊は1775年(安永4年)、おあきさん13歳!のころとされています。あの天才浮世絵画家”葛飾北斎”は1760年(宝暦10年)生まれ。とすれば”葛飾北斎”と”おあき”さんはほぼ同い年、”葛飾北斎”とその娘”お栄”さん(画号 応為)もほぼ同時代の人ということになります。町衆と町娘が活躍できた江戸時代の下町は案外、現代よりも「男女共同参画社会」だったのかもしれませんね。

私も、ひょんなことから初期和算書の1つ「塵劫記」と「算額」に触れる機会があり、小説「算法少女」を知りました。和算というユニークなテーマに、封建身分制度の時代背景や江戸庶民の暮らし、少女の淡い恋も絡めて描く小説としての面白さにも惹かれました。

アニメ化された「算法少女」が、5月3日と6月2日の2回だけですが「丹後郷土資料館」の企画展で上映されると知り、これは見逃せない機会と何はともあれ見に行ってきました。

アニメ「算法少女」は、エンターテイメントとしても面白いだけでなく、和算という世界に誇れる日本文化に、子供たちだけでなく大人にも興味を持ってもらうための啓蒙ツールとしても大変良くできた作品だと思いました。アニメ化プロデューサーの三村さんによると、「大人の事情」により残念なことに、アニメの上映はアート系独立映画館や自主上映頼みで、なかなか広く一般の方々に観ていただく機会には恵まれていないようです(アニメ「算法少女」オフィシャルサイト)。

丹後歴史資料館。なかなか立派な建物です。

なんと65歳以上は入館料無料!太っ腹~!(一般200円 でも安い!)

企画展「算法少女」のチラシ。アニメ「算法少女」パンフ表紙。

アニメは13:30から。先着30名に整理券発行。1番だった!

以下に展示されている和算書と算額の一部を紹介します。

「塵劫記」

先駆けとなった江戸時代の代表的な和算書。岩波文庫にも所収されています。

開かれているページはネズミ算の解説。

有名な類題に「米問答」があります。

庄屋が小僧に「よく働いてくれるので米を褒美にやろう。いかほどが良いかな?」

小僧「では今日はコメ一粒をください。明日は2粒。あさってはその倍、1年間毎日倍々に増やしてください」

庄屋「欲のない奴じゃ。分かったそのとおりくれてやろう」

1年後、庄屋は小僧に米約200俵(2の364乗粒)をやるはめになったとさ。

「古今算法記」

「算法知恵の輪」

算法の基礎を解説。現代の小学校算数教科書にあたる?解説にある「油分け算」、なかなか楽しい。

「探賾算法」

「算法新書」

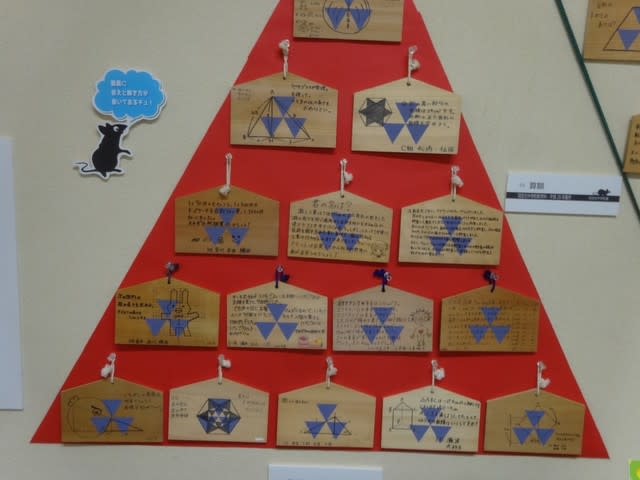

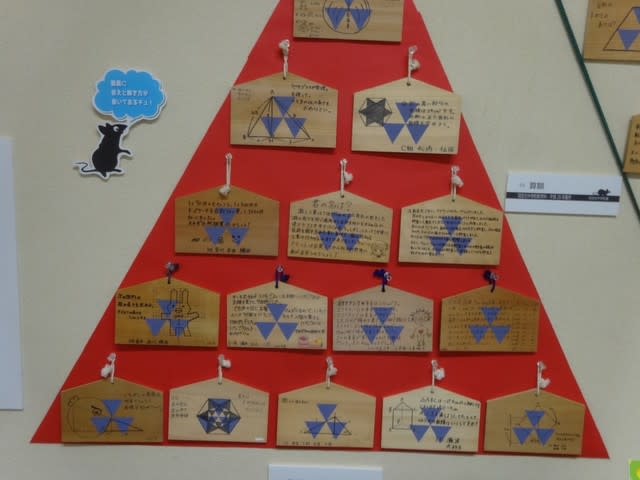

こちらは算額の例。天橋立近くにある智恩寺には算額が複数残されている。

京都市左京区岩倉にある同志社高校では、数学教育に算額作りを取り入れているそうです。

自分で問題を作ってみる創造的な数学学習と和算文化を多角的に学べるとても良い試みだと思います。

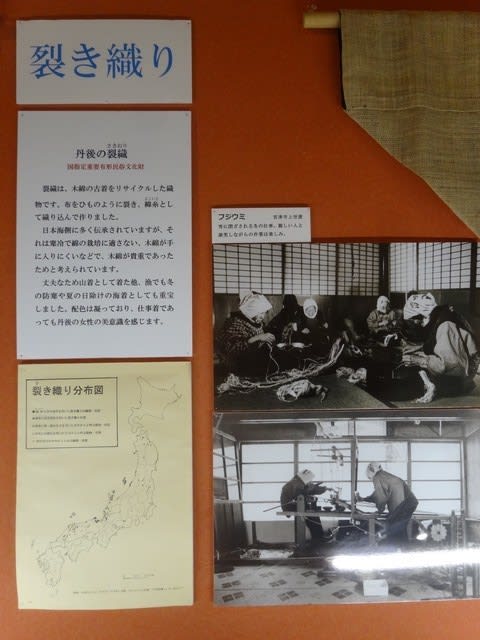

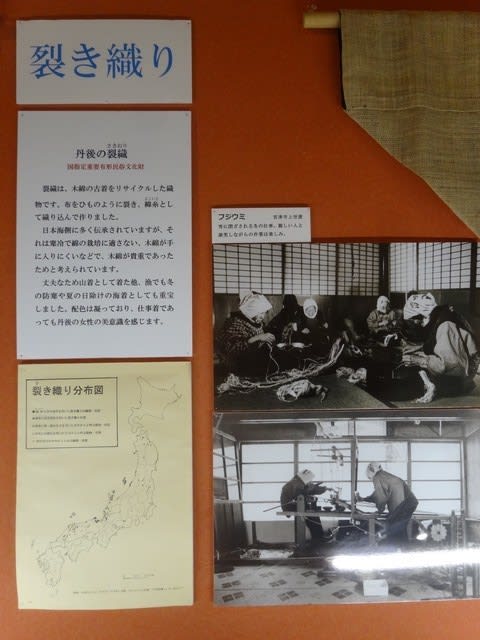

施設名本来の丹後地方の郷土歴史に関する常設展示も充実していました。その一部をご紹介します。

銅鐸。レプリカですが実際に鳴らすことができます。

本館横に移設されている「永島家住宅」。

昔の暮らしがよみがえります。アニメ上映はここで行われました。

手回し式洗濯機!?

。

。

」と教えてくれた。

」と教えてくれた。

。目に付いた樹木には名札が付けられています。恥ずかしながら、この山にこんなにいろいろな樹木があるとは気が付きませんでした。

。目に付いた樹木には名札が付けられています。恥ずかしながら、この山にこんなにいろいろな樹木があるとは気が付きませんでした。