なんじゃもんじゃ。本名はモクセイ科「ヒトツバタゴ」。

5月中旬、満開の白い花が埋め尽くしまるで雪が降り積もったように見えます。俗称の由来は、見た人が「なんじゃこれは!?、何もんじゃ!?」と言ったとか言わなかったとか?

滋賀県近江八幡市沙沙貴神社にあります。

なんじゃもんじゃ。本名はモクセイ科「ヒトツバタゴ」。

5月中旬、満開の白い花が埋め尽くしまるで雪が降り積もったように見えます。俗称の由来は、見た人が「なんじゃこれは!?、何もんじゃ!?」と言ったとか言わなかったとか?

滋賀県近江八幡市沙沙貴神社にあります。

「まつたけ山復活させ隊」で整備している和歌山の「まつたけ山試験林」への道(こちらは裏街道)の表街道にあたる国道168号線沿いに豆腐屋さんが数軒、2~4Kmごとに点在している所があります。そのうちもっとも標高の高いところにあるのが「峠とうふ店 岡山」。標高790m天辻峠のすぐ近くなので、おそらく標高750mくらいの、他にな~んにもないところ。何でまたこんな山奥の峠に豆腐店??と前から不思議に思っていました。

峠から国道沿いに豆腐製造に適した良い水が湧く水脈でもあるのだろうか??

それとも、むかしむかし、何とか村の何兵衛さんが豆腐屋を始めて、美味いと評判になり暖簾分けした??

とにかく何か豆腐にまつわる『物語』があるに違いないと、いてもたってもいられず、お友達を誘って調査に行ってきました。

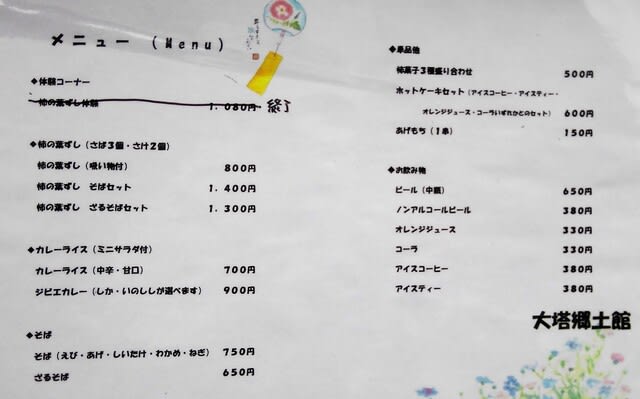

①「峠とうふ店 岡山」

昼12時ころ到着。営業時間昼ごろ~6時の貼り紙があるも、「準備中」の札が掛けられており人の気配がない。しかたないので数km先の「道の駅吉野大塔」で昼食をとってからまた来てみることにする。

13:30ころ再訪するとバイクが止められ、引き戸が開いている!やったー。

なんとか木綿豆腐1丁250円をゲット。他は売り切れで今日はこれしかないとのこと。

帰宅後、冷製と湯豆腐で試食。確かにスーパーの豆腐よりは豆の味はする。しかし豆乳の独特のほのかな甘みは感じなかった。

正直、普通の豆腐。

店主さんに「なんでまたこんな山奥の峠で営業しているの? 豆腐作りにいい水が湧いてるとか、何か特別なこだわりがあるんですか? 採算は取れるの?」と大きなお世話の質問をぶつけると、

「いや別にこだわりも何もありませんよ。私は十津川村で豆腐屋をしていて、ここはもともと十津川村に住んでいた知人がうどん屋をやっていたんです。ところが、10年前の台風12号豪雨で十津川村の知人が水害にあって店をたたむことになり、引き継いでくれないかと頼まれたんです。お客さんは、十津川村方面への観光客が結構立ち寄ってくれるので何とか採算は採れてます」とのこと。なんか豆腐にまつわる「深~い物語」を期待していた私は拍子抜けしてしまいました。

②前田豆腐店

峠とうふ店から五条市街方面へ約4kmのところにある。

ここでも「豆腐街道?」の疑問をたずねてみましたが、「別に、偶然じゃない?」と身もふたもない答え。なんか「豆腐街道」への勝手な思い込み、期待が一気にしぼんでしまいました。

こちらも、普通の豆腐店。普通の豆腐以外に「おぼろ豆腐」250円と豆乳で作った「豆乳プリン」120円がある。「豆乳プリン」はほんのりした甘さで美味しかったです。「おぼろ豆腐」は沖縄の「ゆし豆腐」のような固まりかけの豆腐。特製たれをかけていただきます。

③上辻豆腐店

前田豆腐店からさらに3kmほど五条市街寄り。ここら辺に来ると民家、商店も増えてきてもうすっかり人里。定休日だった!残念。他にない特製品として「豆乳おからドーナツ」があるようだ。また来る機会があったらぜひ食べてみたい。

④山本豆腐店

さらに5kmほど行った五条市街地のはずれの田園地帯にある、はずなのだが、これまでのまぼろしの「豆腐街道物語」にすっかり意気消沈してしまい、時間も押していたことでパスしてしまった。

ただ、後でグーグルマップで見てみたら、「2017近畿地区豆腐品評会銀賞」!の表彰状が!!ひょっとしたらここが一番美味しかったのでは!?えらいところをパスしてしまった、と思っても後の祭り。またの機会に、定休日の上辻豆腐店と合わせてぜひ味わってみたいです。(写真はグーグルマップより転載)

峠のとうふ屋の開店を待つ間、昼食に立ち寄った「道の駅吉野大塔」。食堂はすでに営業していなくてお土産売店があるのみ。隣接して「星のくに」という、天体観測ドームやプラネタリウムのある施設もあるが、人けも無く閉鎖されてる感じ。いずれ廃墟マニアのターゲットになりそうな寂寥感が漂っていた。

大塔郷土館

土産物屋の店員さんに食事できるところをたずねると、向かいの「大塔郷土館」を教えてくれた。こちらもやはりお客さんは少ないが、どこかから移築してきたような立派な茅葺き民家風のなかなかの施設でした。でも、どこかの古民家の移築ではなく新しく建てたものだそうです!本物の古民家のように縄だけで固定した茅葺き屋根は、それはそれですごい!一見の価値あり。

ジビエカレー(イノシシ)900円を注文。よく煮込まれていて猪肉も柔らかく、言われないと何の肉か分からないほど。でもカレーの味はとても美味しかった。

建物内には「おくどさん」や「囲炉裏」もしつらえられていて古民家感満点。

付設の郷土品展示館「郷土蔵」はコロナで閉館中。残念。ただ、周辺には昔の民具が無造作に転がされていた。

これはまた、デッカイ回転砥石。斧でも研いだんだろうか?

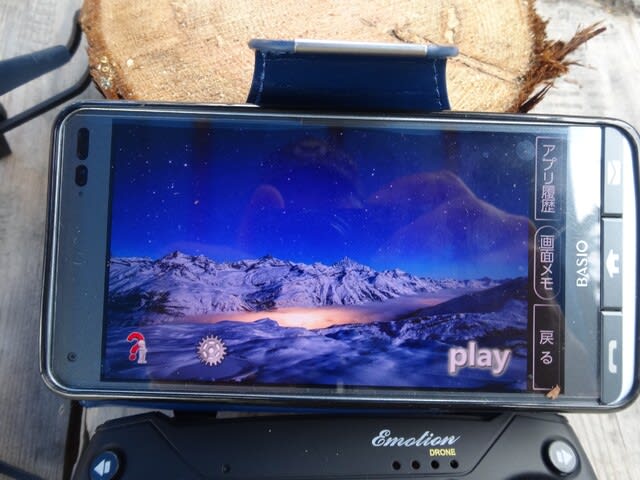

お遊び、体験、練習におすすめのドローンE58

ホバリング練習カメラ映像

旋回練習 カメラ映像

数年前、カメラ付きで1万円を切る価格が受けて大流行したE58ドローン。

その後、次々とピンからキリまでたくさんのドローンが世にあふれるようになりました。待った甲斐あって、E58も今では半額以下の3500円前後でたたき売り。広い範囲の山の様子を把握するのにはドローンは、歩き回るより断然便利そうだし(もちろん歩かないと分からないこともありますが)練習用にはそろそろいいかなと、試してみることにしました。

とまあ、全然使いものにならないわけじゃないです。「実用になるか?」というと「??」ですが、3500円なら体験、練習用には医院で内科医?

なお、松の木に引っかかったドローンは、送信されてくる画像とWi-Fi電波の受信強弱を手掛かりに探して何とか回収しました。高さ8mくらいのところに引っかかっていたのでかなり苦労はしましたが 。見失ったドローンをそのまま放置すると、場合によっては廃棄物処理法違反や迷惑防止条例違反などに問われる可能性もあります。もっとも誰が飛ばしたドローンなのかを突き止めるのは、現行犯でない限りまず不可能ですが

。見失ったドローンをそのまま放置すると、場合によっては廃棄物処理法違反や迷惑防止条例違反などに問われる可能性もあります。もっとも誰が飛ばしたドローンなのかを突き止めるのは、現行犯でない限りまず不可能ですが 。

。

近年、ドローンの爆発的な普及によって「飛行許可申請」も爆発的に増えて事務処理が追い付かなくなりつつあるらしいです。また、行方不明ドローンの放置や衝突、盗撮などの社会的トラブルも増えてきています。こうした実情への対策として、免許制度と所有者を特定できるID制度の実施が、2022年度から計画されているらしい。現状200g以下で定義されているトイドローンについてはもう少し緩くはなりそうですが。

ドローン本体、コントローラー+スマホ。カメラ画像を撮るためにはスマホは必須です。3アイテムすべてWi-Fiでつなぎます。

なお、Wi-Fiの設定にはちょっとしたコツがいります。

スマホにはコントローラーアプリをインストールしておく必要があります。私は取説指定のアプリ「JY UFO」を使いました。

取説にはスマホでのコントロールもできるとありますが、かなり難しい。てか、初心者にはムリ。なのでスマホはカメラ撮影専用、ドローン本体のコントロールは付属のコントローラーを使いました。

琵琶湖を就航する観光船、ミシガンです。

日本で見ることのできる、数少ない現役の外輪船。知る限り他に見ることができるのは、長崎のハウステンボスと福島の奥只見湖しかありません。

ミシガンは、アメリカの古き良き時代、ミシガン州のミシシッピ川を就航していた外輪船をモデルに建造されました。

バックの曲は、そのミシシッピ川の外輪船からインスピレーションを得て、70年ころ、Creedence Clearwater Revival(CCR)のジョン・フォガッティが作った曲「Proud Mary」。ティナ・ターナーのカバーは迫力満点だった。そのティナ・ターナーをさらにカバーしたのがビヨンセ。

グレープボール、またはスクイーズボールというそうです。

孫がダイソーで見つけてハマったのを買ってきてくれました。ウケる― 。

。

ウケるツボが同じ。遺伝かなあ。

奈良県大和郡山市、DMG MORI やまと郡山城ホールで開催中(9月1日まで)の「日本少女歌劇座展」。

古本市で見つけられた1枚の案内絵葉書がきっかけで発掘されたナゾの「少女歌劇団」。今でいう「AKB48」みたいなもんかな?

こういう庶民の埋もれた文化史には大変興味をそそられます。

会場の「DMG MORI やまと郡山城ホール」。予想を裏切る立派な会館だった。コンサートホールや図書館も併設。

向かいには郡山城跡。

「日本少女歌劇団」発掘を伝える「宮崎日日新聞」の記事。

歌劇団の見つかっている最古の講演記録は1923年(大正12年)、大津市大黒座。その後、近鉄石切駅付近にあった「日下温泉」を拠点としたが温泉の経営不振で奈良県大和郡山へ拠点を移す。

1936年(昭和11年)、宮崎県に自前の劇場「孔雀劇場」(次の画像、下中央の写真)を確保し拠点を移す。

「♪うちら陽気なかしまし娘~」?。

発掘者の鵜飼正樹京都文教大学教授インタヴュー。

初期のトップスターは山路妙子(活動年代1923-1935ころ)

当時すでに宝塚歌劇、松竹歌劇もあった。「日本少女歌劇座」は先発が活躍する大都市圏を避けて地方でおもに公演していたという。ま、平たく言えば「どさ回り」。

山路妙子さん。失礼ながら、宝塚と比べるとやはりお顔も芸名?もイマイチあか抜けない。

こんな絵ハガキで集客していた。中世ヨーロッパの宗教画みたい。

ラインダンス絵葉書。なんか微笑ましい。

日本だけでなく、当時日本が進出(侵略?)していたアジア方面にも遠出していた。

このころはまだ、「レビュー」だの「PROGRAM」だの後の敵性語も使い、演目も明るい。

歌舞伎みたいな演目もやっていた。

専用貸し切り列車で全国行脚。なかなかの人気ぶりだったらしい。

北は北海道から南は九州まで全国行脚し公演。赤点が興行地。

太平洋戦争が厳しくなってきたころ。

桃太郎が子分どもを連れて米英をやっつけるというお話。犬、サル、キジは被り物。もはや「少女歌劇」ではないような…。

「レヴュー」という敵性語が「大舞踊劇」に置き換えられている。

「聖戦二年 大舞踊劇銃後の国民○○」「聞けよ米英!!亜細亜十億の雄叫び○○」の文字が躍る。

「負け犬の遠吠え」ってか。

北朝鮮駐留部隊を慰問。

敗戦。孔雀劇場は爆撃で焼失。

そして戦後の台本。その豹変ぶりにご注目!

台本、「歌劇」の歌の一部。

「 ♪俺達は朗らかな復員者。何が何だかわからずにオエライ方の命令で戦争に行ったけど...。

.......

死んでいった戦友にゃ済まないことじゃがこの通りピンピン達者で生きて来た。

戦争なんかつまらない。勝っても負けてもつまらない。ほんとにほんとにつまらない。」

1950年(昭和25年)、OSKトップスター秋月恵美子(前列中央サインの女性)と。やっぱりOSKはオーラが違う。芸名もあか抜けてるわ。

OSKと言えば、今は無き「あやめ池遊園地」でも公演していたそうな。

創立者にして団長の島幹雄。AKB、SKE、NGTその他の秋元康みたいなお方、らしいが結構謎多き人物。政財界、興行界に顔が利いて、地方のヤクザが絡んできても追い返すほどのお方だったらしい。

機関紙。発見されている最新のものは1952年版。これ以降は見つかった記録も少なく、1957年を最後に公演記録も途絶えているらしい。

ガチャガチャのダンゴムシが流行っているらしいです。

理科の先生をしていた後輩の話では、脚や節の数など本物そっくりにできていて節足動物の教材として非常によくできているそうです。

孫がダンゴムシを好きなのですが、ガチャガチャではうまくダンゴムシが出てくるとは限りません。調べてみるとAmozonで売られていました。2個で700円。ガチャガチャで当てるより確実だし安いです。

パンク修理に行った近所の自転車屋さんに飾ってありました。

売り物か聞きましたが、当然のことながら非売品。

柱に縦に掛けてあったので、画像は1/4回転してあります(右が天井)。

ブリジストン製で、三代目店主のおじいさんが手に入れられたらしく昭和初期のものだとか。

今でも乗れるそうです。

いいなあ。

酒どころ伏見の方々のプロデュースで酒三昧でした。

私は基本、下戸ですが、いろいろ味わうのは好きなのです😅。

まずは月桂冠大倉記念館で日本酒のお勉強の後、フシミ大学で利き酒会。

月桂冠大倉記念館

館長自らご説明いただきました。さすがに要点を押さえた分かりやすい説明で勉強になりました。

全国日本酒品評会金賞(あのうさん臭いモンドセレクションではないよ)の月桂冠大吟醸、720ml 10,000円!(+消費税)。

個人ではとても手を出す勇気がないので参加者で試飲クラウドファンディング。一人500円の出資で36mlづつ試飲しました。さすがに美味しかったです。

左から、「月桂冠吟醸酒」、「月桂冠大吟醸」(金賞)、生酒「明君」(松山酒造 市販はされていない非売品、20度の生原酒、まだ発酵中で泡がシュワシュワ、日本酒のシャンパンのよう)。

「月桂冠大倉記念館」から大手筋の「フシミ大学」へ移動し、利き酒会。

初心者向け、3点の利き酒会。

京都純正酒米「祝」で作った復刻版。「祝」は栽培も醸造も難しいため廃れかけていたのを伏見の酒造組合が栽培農家とタッグを組んで復活させたそうです。

「匠」(京姫酒造)

もっと庶民的なお酒では、写真の「匠」(京姫酒造)がほのかに杉樽の香りもしてとても美味しかった。銘柄も醸造会社も初耳でしたが、ファンになりました。

私の中では今日のイチオシ。

京阪伏見桃山駅で見た「ヒラパー」のポスター。さすがヒラパー!

月桂冠の昔のポスター。

夢二風大正ロマンにアールデコ。

創業初期の月桂冠は、「玉泉」というブランドだったそうです。

明治時代に「月桂冠」となった。

小さいびんは一升瓶、大きい方はなんと一斗びん!?

木津川市のカインズホームにて。

「SALE」の”のぼり”がセールで売られてた。結構売れていた。

カインズさんのユーモアセンス(かどうかは分かりませんが)、最後の1枚に思わず手を出してしまいました![]() 😅

😅

もう一つはメキシコ製の…、要するに原理はロケットストーブですな。

洛中南西部(御池通り以南、烏丸通以西、西本願寺あたりまで)を路上観察中に見つけた面白物件です。

京都には寺社や史跡などもたくさんありますがあまり興味はありません。私の興味はあくまで私の琴線に訴えかけてくる路上の面白物件たちです。

この地域は、西陣と並んで着物に関係する業種の京町屋が多く残されていますが、業界の衰退と人口変動による街の再開発、学校統廃合などドラスティックな京都の新旧変化を目の当たりにできる地域柄でもあります。

京町屋の様式には「厨子二階(つしにかい)」、「総二階(そうにかい)」などいくつかに分類されています。

最も京町屋らしい「厨子二階(つしにかい)」の町屋、「野口家住宅」。

低い2階(中2階?)の太い格子状「虫小窓」が特徴的。泥棒などを防ぐよう格子状の窓としたそう。

「野口家住宅」とその周辺にはこんな張り紙も。再開発ラッシュの洛中を象徴している?

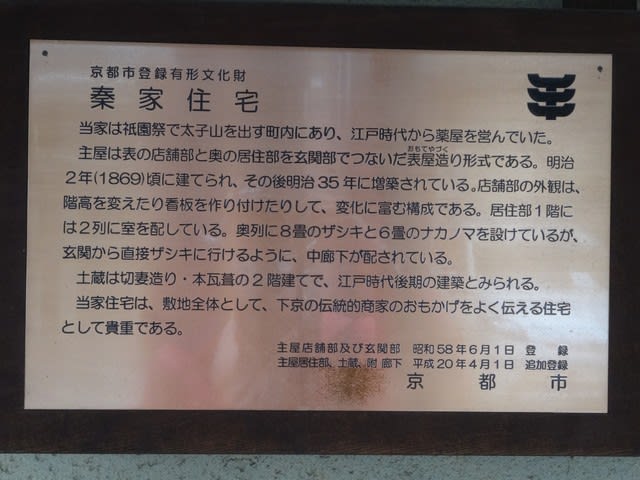

「厨子二階(つしにかい)」の変形?、表の店舗と奥の住宅を玄関部でつなぐ「表屋造り」の代表、「秦家住宅」。「樋屋奇應丸」の看板が「薬屋」であることを示している。

古い京町屋を改修して営業中のジビエ食堂。カンガルーにラクダのステーキ!!

2階の壁はおそらく虫小窓だったものを塗り込めたものかと思われる。

「総2階」様式(2階が普通の高さ)の町屋。現在は‶おばんざい”とお酒の店。

この辺りは祇園祭の山鉾町が並んでいる地域。

「鯉山」保存会が入居する町屋。営業物件ではないから「町家」とすべきか。

粋な格子出窓のある町家。最近、改装されたものと思われる。

壁沿いには鉄製の犬矢来。本来、犬矢来は竹製がほとんど。

「ばったん床几」

軒先に設置してある「ばったん床几」。狭いろうじの往来を妨げないよう不使用時はたたんでおく生活の知恵。江戸ならここで八っつあん、熊さん、ご隠居たちが落語のような掛け合いをしていたことだろうが、京ではもう少しお上品に茶飲み話や夕涼みをしていたのだろうか。

典型的な路地(京風には「ろうじ」)と、ろうじに並ぶ着物関連(袋物、草履)業者の家。多分、改修前は昔からの町屋(平屋様式)だったのだろう。現在は営業している様子はない。商売をやめた町屋は「仕舞屋(しもたや)」とも呼ばれる。

同じく、ろうじに並ぶ着物関連業者さんの町屋。

「湯のし」とは、蒸気をあてて反物のシワをとる仕事。今のクリーニング屋さんがもっと専門分化したような、シワ伸ばし専門の業者さん。「高級絞り手湯のし」の看板は高級品専門の証。

外国人観光客招致に躍起の京都市では、空き町家を改造して営業する、いわゆる「民泊」問題も持ち上がっている。

ここも最近開業したらしい。「小鳥遊」と書いて「たかなし」と読ませる。何でかは分かりません。

営業間近で宣伝用の写真撮影を行っていた新装「町屋ホテル」。

坊さんがバーテンの「坊主バー」!?お寺さんも多角経営しないと経営が大変?

歴史を感じさせる理髪店。

子供が減って廃校となってしまった成徳中学校。

校舎に絡まるツタが歴史と哀感を感じさせる。現在は「京都文化協会」が入居。

銅像に残された少年は何を思う...。

一方で、統廃合の末に名前を変えて再スタートした小学校もありました。

旧「京都市立淳風小学校」。創立140年(明治2年創立)の歴史ある小学校。この校区は太子山町といって祇園祭「太子山」を継承する歴史ある山鉾町です。歴史ある学校名が消滅してしまったのは、住民の方にとっても慚愧に耐えないことだったとお察しします。

今日は新生「下京雅小学校」の第一期生?卒業式。

新しい小学校名は、行政的には住民が選んで命名したこととされていますが、「下京雅小学校」?、何だかいかにもな薄っぺらい名前だなあという印象を受けてしまいました。ともあれ、森友問題」ではありませんが、完全廃校で「跡地を安く払い下げてホテルやマンションにならなかっただけ良かったのでしょう。

住宅に囲まれた市中の公園。犬猫の糞尿を防ぐためでしょうが、人間の方が檻の中に入って遊ばなければいけない、獣害?に悩む田舎の防獣柵を思わせる、何ともやるせない姿。

新しい(苦肉の?)商売、研ぎBOX。朝出しておくと夕方には研ぎあがっている。まあ、アイデアではある。ヒントはTUTAYAの返却BOXか?

植栽に埋もれ、オブジェと化した自転車。田舎都会的な!