パンク修理に行った近所の自転車屋さんに飾ってありました。

売り物か聞きましたが、当然のことながら非売品。

柱に縦に掛けてあったので、画像は1/4回転してあります(右が天井)。

ブリジストン製で、三代目店主のおじいさんが手に入れられたらしく昭和初期のものだとか。

今でも乗れるそうです。

いいなあ。

パンク修理に行った近所の自転車屋さんに飾ってありました。

売り物か聞きましたが、当然のことながら非売品。

柱に縦に掛けてあったので、画像は1/4回転してあります(右が天井)。

ブリジストン製で、三代目店主のおじいさんが手に入れられたらしく昭和初期のものだとか。

今でも乗れるそうです。

いいなあ。

10数年前、丹後半島宮津市波見で里山ボランティアの仲間だったゆみえちゃんが、上世屋という限界集落に飛び込み、地域に根付いた素晴らしい生き方を有言実行しておられます。

ドチャック会議

京都市内でその上世屋の暮らし見本市が開かれるということで観に行ってきました。

「この地が(消費ではなく)生産の場であるということ。」

この言葉は重い。「里山、地域おこしボランティア」のほとんどは里山、田舎を「消費」しているだけのことが多い。

「地球にやさしい」生き方は、「再生エネルギー」を使うことでも、田舎の「無農薬製品」を都会で消費することでもなく、不必要に稼いだお金で「補助金」を出すことでもなく、飛行機や新幹線や車を乗り継いで「環境仕事」に飛び回ることでもない。

私も含めて、自分は都会の安全地帯にいながら口先だけで里山保全、地域再生を言う人たちがほとんどの中で、私の半分くらいの年齢ながら本当に尊敬しかありません。なんちゃってボランティアの私は恥ずかしい。

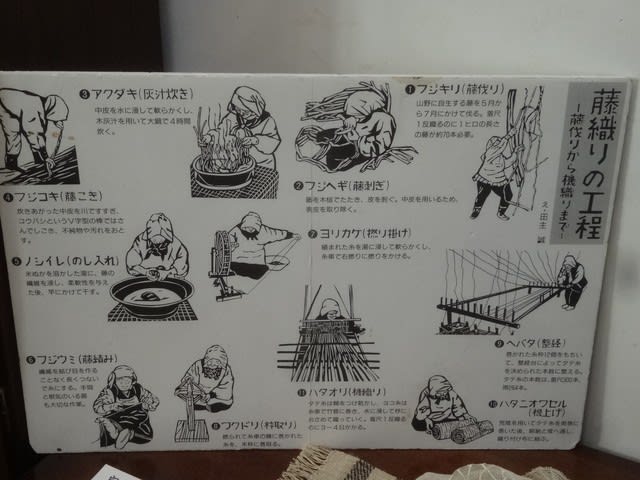

上世屋見本市の藤糸績みWSやってみました。藤糸は糸を績む(うむ)と言うそうです。藤蔓から採った長い繊維の束をそのままつないで撚りをかけるので"績む(うむ)"。絹糸や綿糸のように、細い繊維を集合させながら糸にするのは"紡ぐ(つむぐ)"。

講師の"ののの"先生の細くて均一な太さの糸に比べると、太かったり細かったりの糸になってしまいましたが、これはこれで味があって良しとしよう😅。

展示販売品には藤糸で織った布製品や糸毬状にしたイヤリングなど。

和紙を張り柿渋を塗った篭やチリトリなど、自然素材だけでこんなにいろいろな物が作れるんだと改めて思いました。

親戚がいる山梨県南アルプス市経由で帰宅途中。

山梨は、リニア新幹線、中部横断自動車道建設の2つの国家的事業が進められています。莫大なお金を遣い、自然環境に多大な変更を加えて、そんなに移動を急ぐ必要があるのか疑問はありますが、ちょっとでも早く移動できるようになることは間違いありません。

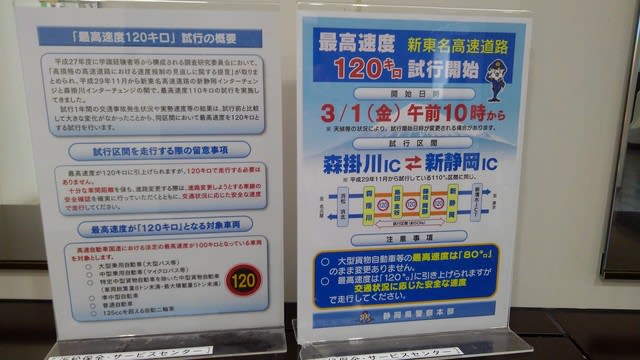

部分的に開通している中部横断自動車道から、これも莫大なお金と環境負荷の賜物新東名高速道路を利用するルートを試してみました。

中部横断自動車道は中央道双葉JKTから山梨県南部六郷町まで開通していて、南アルプス市から六郷町まで約10分!国道52号だと40分はかかっていました。

六郷町から新東名新清水ICまでは国道利用で約1時間なので、中部横断自動車道が全線開通すれば南アルプス市ー新清水の所要時間は半分に短縮されるでしょう。...

新東名は掛川までの3車線区間で時速110km制限のテスト走行を実施中の上、交通量も少ないのでけっこう飛ばせます。

新清水から浜松PAまで1時間ほど。浜松PAは新しくモダンな施設でした。

YAMAHAの地元だけあって、屋根にはピアノの鍵盤装飾、施設内にはなんとライブスペースまでありました!

浜松PAから新東名ー伊勢湾岸ー東名阪ー新名神ー名神京都東ICまで約2時間30分。中部横断自動車道が全線開通すれば京都ー南アルプス市が4時間~4時間30分くらいで行けそうです。冬、信州や上越妙高方面へ行くなら新東名回りが雪の心配もなくて良さそう。ただし、ほとんどトンネルで景色は全くつまらない。冬以外は中央道回りが断然景色が良くて楽しいですね。

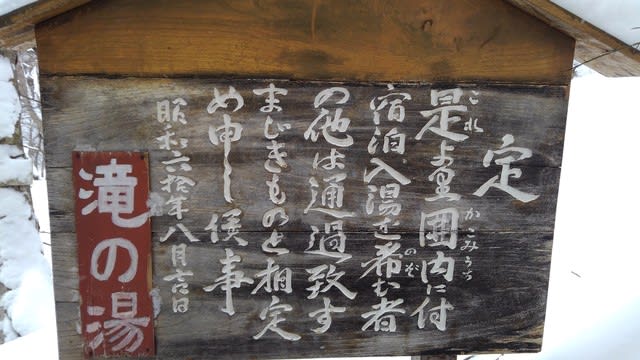

赤倉スキーの帰りに信州松川渓谷温泉滝の湯に立ち寄りました。

さかのぼること40年ほど前に一度訪れてそのひなびた山の温泉の雰囲気が気に入り、いつかまた来たいと思っていました。

何年か前の台風で露天風呂が崩れ、今の露天風呂は2代目とのこと。

本来撮影禁止ですが客がわがグループだけだったので、他のお客さんが来るまでの間だけ写真撮影を許可いただきました。

広い露天風呂を貸しきり状態で雪見風呂が楽しめました。

以前、訪れた時にはなかった立派な休憩所ができていました。

手作り市出店仲間のコーヒー屋さんからオーダーいただきました。

合板で作った組み立て式店舗です。

これで行列ができるほど商売繁盛となればうれしいんですが

寒いのと、久しぶりの日曜日の節分で出店もお客さんも分散したのでしょう、どちらも少なめでした。帰りに通りすがりに見た吉田神社はものすごい人出でした。

本日の出し物は「けん玉」。大道芸ではよくありそうなのに、今まで見たことはありませんでした。テレビでけん玉世界チャンピオンという若者がすごいパフォーマンスを披露していたのは見たことがありましたが。パフォーマーさんもこの寒さでは身も縮んでか、時々しくじっては子供たちに「ガンバレー!」と応援されて微笑ましかった。

ビックリしたのは、けん玉パフォーマンスのBGMが柳瀬蓉さんでした。

けん玉パフォーマーのトモさんに伺ったところでは、醍醐での公演でご一緒され、曲調がけん玉パフォーマンスとぴったり合ったので使わせてもらってるんだとか。

柳瀬蓉さんと言ってもご存知の方は少ないでしょうけど、特に関東以北の方々は。京都を拠点に活動されているいわゆる”地下アイドル”さん。衣装、歌詞は和風テイストですが曲はアップテンポでなかなか妖艶なパフォーマンスされます。

https://www.youtube.com/watch?v=I-ujFWPCgsQ

確かCD5枚くらい出されてたと思います。私も3枚持ってます 。Amazonでも買えます。みなさま、応援よろしく

。Amazonでも買えます。みなさま、応援よろしく 。

。

1月24日に近くの里山でウリハダカエデ3本に樹液採取装置を設置しました。

それから10日後の今日(2月2日)の様子です。

3本(A、B、C)設置したうち、2本はそれぞれA約400ml、B約300ml溜まっていました。

A

B

C

3本目Cは40mlくらいしか溜まっていませんでしたが、木に開けた穴に差し込んだプラスティックジョイントの脇に隙間があって漏れてしまっていました。漏れていなければもっと溜まっていたと思われます。

この間の実験から分かったこと。

① ネット情報にあるように、気温が昼間0℃以上、夜間0℃以下になるような温度条件の時に樹液の分泌が活発になる。

1月19日に設置して24日に点検するまでの期間は夜間の気温が零下に下がらず、5mlほどしか溜まっていなかった木Aも、昼夜の気温が0℃を境に上下したこの10日間で400mlも分泌していた。

② 今回採取したウリハダカエデの地上約1m(採取穴の位置)の直径は15cm前後とあまり太くはないが、それでも気温条件が整えば10日間で300~400mlは採取できる。

採取した樹液は回収し冷凍保存し、引き続き実験を継続中です。ある程度貯まったら濃縮してみる予定。

ネットで調べてみると、北海道、秋田、埼玉秩父、三河、滋賀長浜など結構全国あちこちでみなさんシロップ作りはやられているようです。しかし、これらの経験則を科学的に調べた、しかるべき研究機関からの報告例は、私が調べた限りでは見つけられませんでした。研究者にとってはくだらないテーマなのかなあ。

でも、考えてみるといろいろ疑問がわいてきます。

なぜカエデ科樹木でこのような樹液分泌がなされるのか?

冬季は落葉して光合成は休眠していると思われるのにどこから糖分を調達しているのか?夏季にせっせと作って根かどこかに貯留しているのかなあ?それとも、カエデ科樹木は幹でも光合成できるのだろうか?実際、ウリハダカエデの樹皮は緑色(もっとも太い老木はかなり灰色になってますが)。