論 議

鳥類群集と生息地の植生

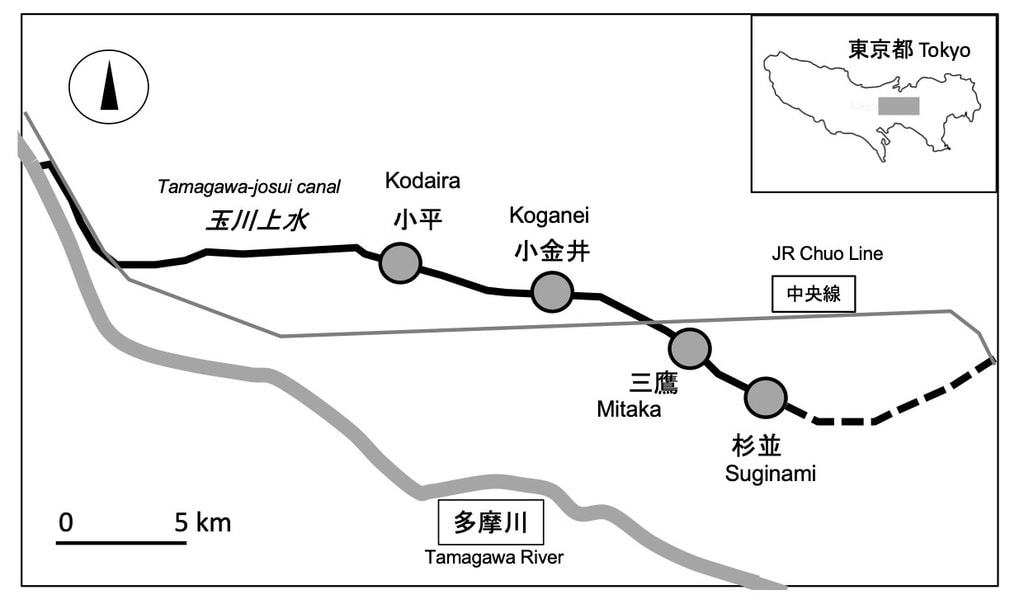

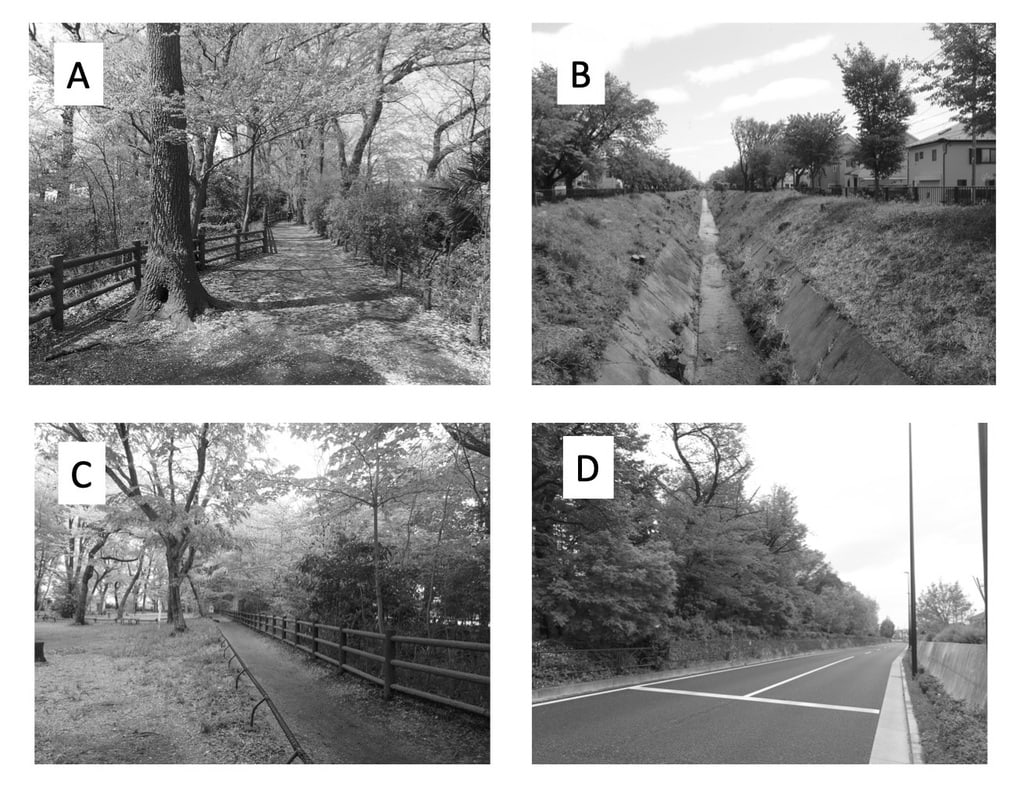

都市鳥類と緑地の関係については多くの研究があり,緑地面積やその構造が鳥類群集の種数や個体数に影響を与えることが示された(樋口ら 1985,加藤 1996など)。本研究はこれらを参考にしつつ,東京に残された貴重な緑地帯である玉川上水の植生状態が大きく異なる4カ所を選んで,植生状態と鳥類群集との対応関係を明らかにすることを目的とした。

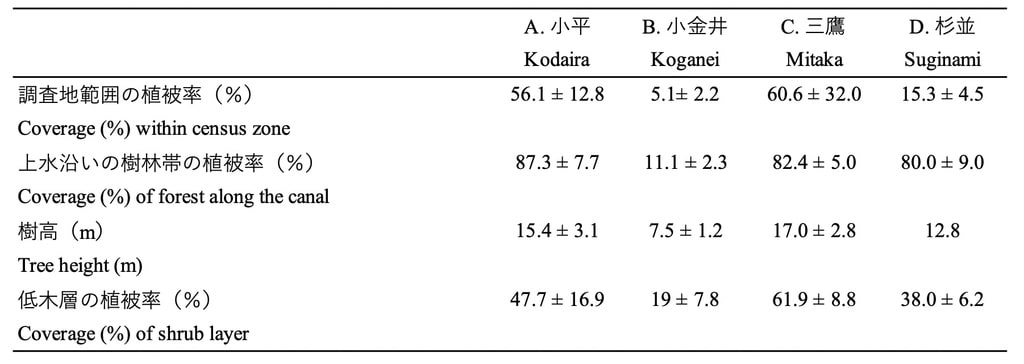

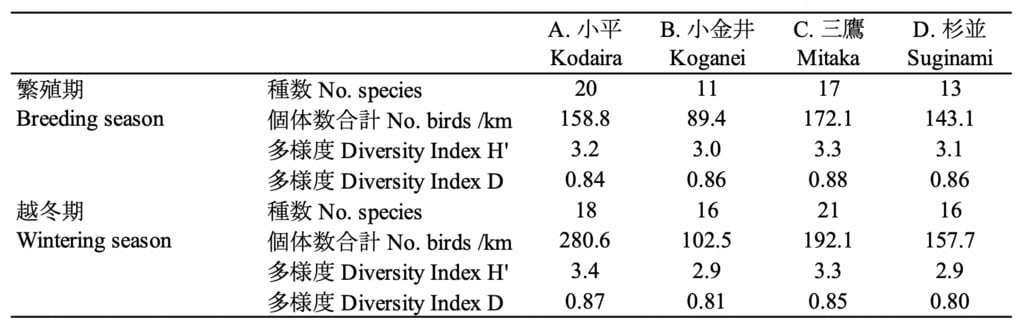

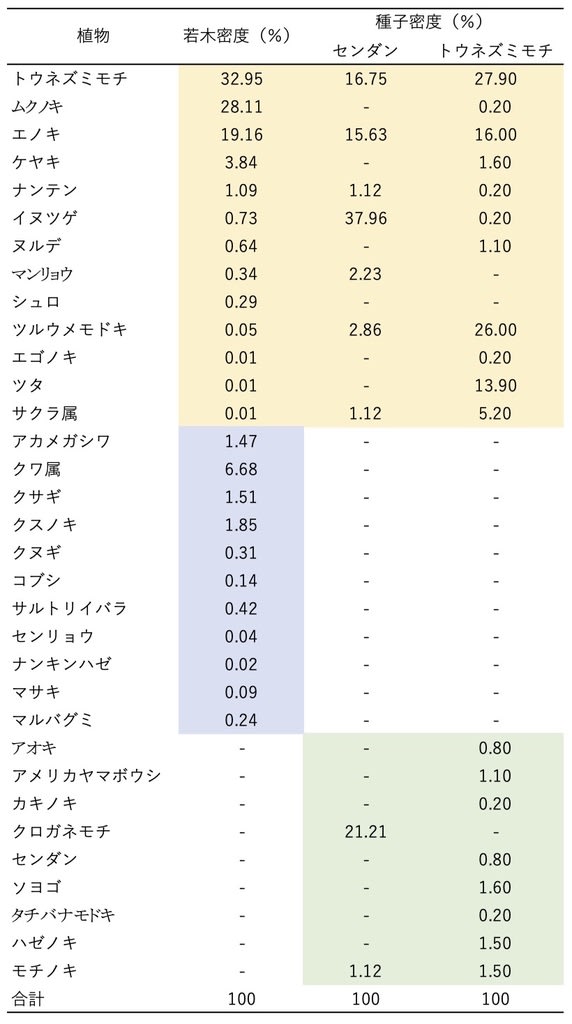

調査した4カ所の人口密度と緑地率を比較すると,おおむね西から東に向けていわゆる「都市化」が進んでいるから,人口密度が高くなり,緑地率は杉並以外は30%前後で杉並が21.8%と低いことがわかる(付表4)。つまり自然度が「西高東低」となっている。しかしその全体傾向とは違い,玉川上水沿いの樹林はさまざまな理由によりこの「西高東低」になっていない。西にあるのに樹林が貧弱であったのが小金井で,サクラ以外の樹木が皆伐されたために多様度が極端に低く,樹高も低く,低木層の被度も4カ所中最も小さかった。逆に東にあるのに樹林が豊かであったのは三鷹で,ここでは玉川上水が面積の広い井の頭公園を通過するので樹林は連続的である。

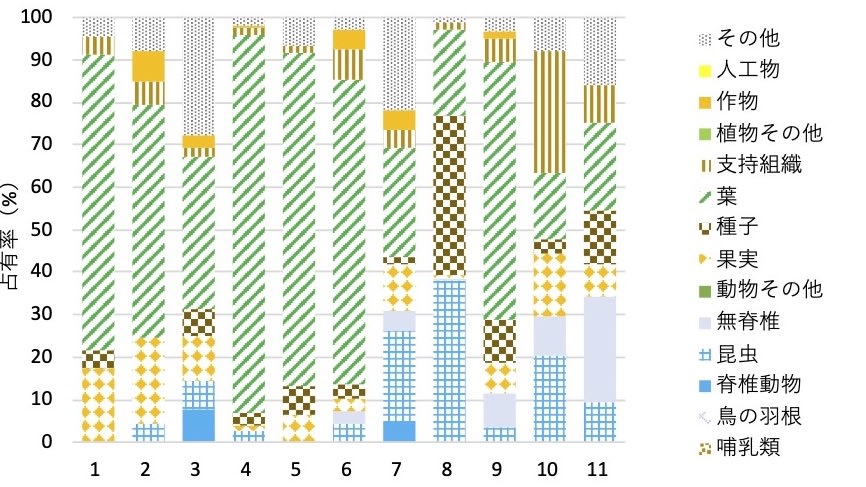

このような樹林帯の違いは鳥類群集に強い影響を与えていた。最も特徴的なのは鳥類の個体数とその内訳であった(図9)。樹林帯が豊かな小平と三鷹では鳥類の種数と個体数が多く,内訳は樹林型,非都市型,都市樹林型など森林性の種が多かったが,樹林幅の狭い杉並では個体数が少なく,都市オープン型の割合が大きかった。そして樹林が貧弱な小金井では鳥類の個体数が最も少なく,内訳では都市オープン型が多かった。つまり樹林が貧弱であると森林性の鳥類が少なくなる可能性が示唆された。

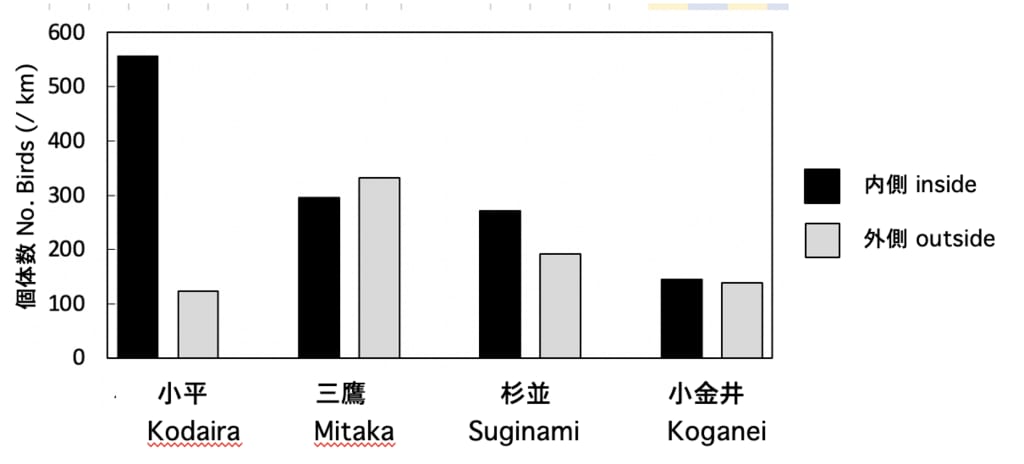

個別に検討すると,三鷹の井の頭公園の部分は玉川上水沿いの樹林帯を包み込むように樹林が続いており(図4),植被率も60%と4カ所中最も大きかった(表1)。鳥類の個体数が玉川上水沿いの樹林内と樹林外のどちらでも多かったことはこのことと対応する(図8)。

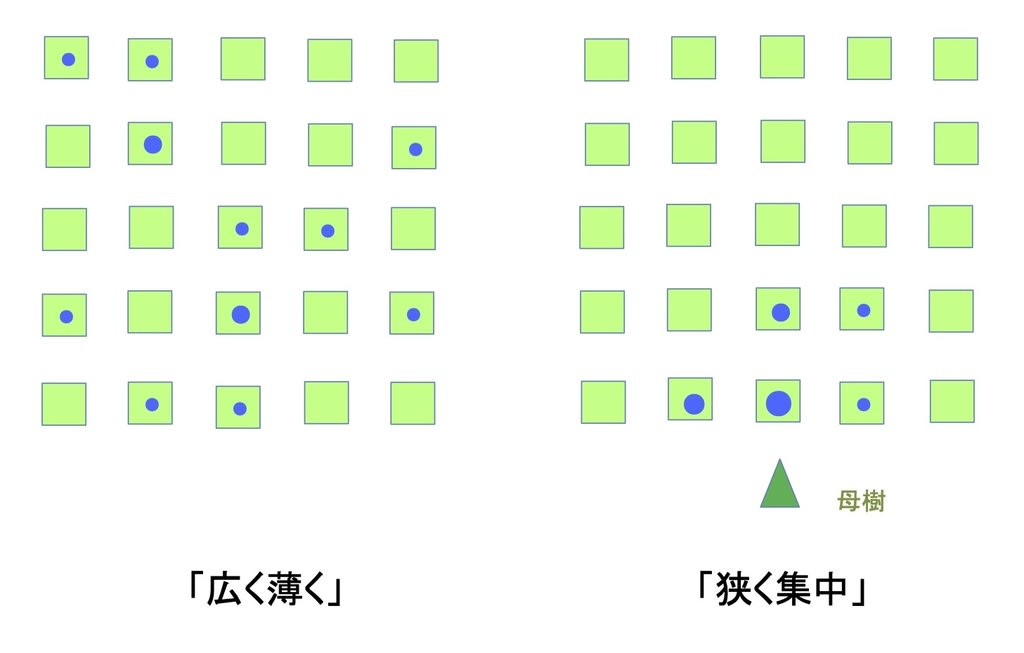

小平では多くの樹林調査の測定項目の数値も三鷹についで2位であった(表1)。小平に特徴的だったのは,鳥類個体数が玉川上水沿いの樹林の内側では4カ所中最多であったのに対して,外側では最少であり,両者の違いが著しかったことである(図8)。このことは,小平では樹林帯が広く,鳥類の生息に適しているが,その外側の多くは住宅地であるために鳥類の生息には不適であるためだと考えられる。

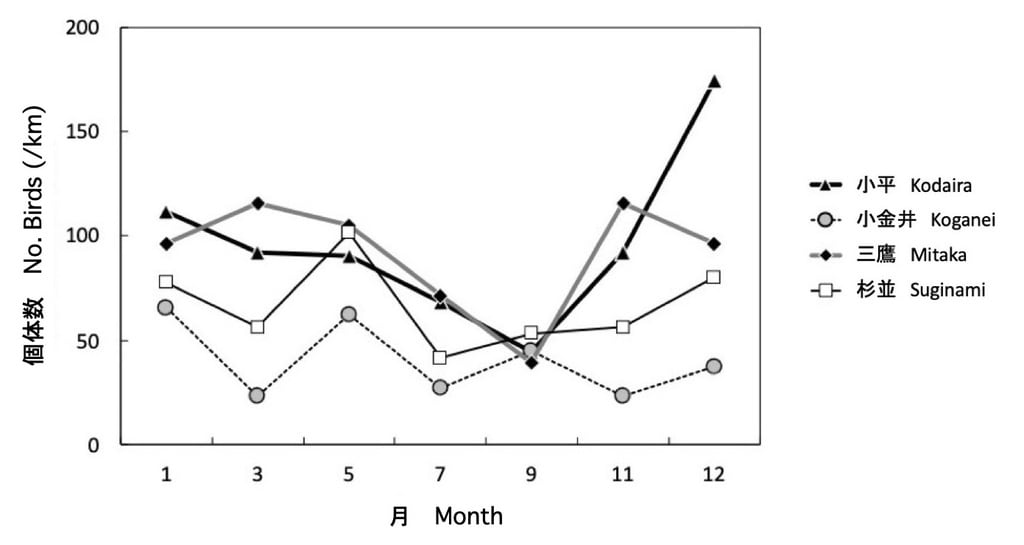

このことは繁殖期と越冬期においても基本的に同様であったが,繁殖期は小平と三鷹でほぼ同様であったのに対して,越冬期には小平が目立って個体数が多かった(図10)。その理由は不明だが,以下のような可能性がある。冬季はカラ類などが混群を形成し,葉を落とした落葉樹林で採餌したり,猛禽類やカラス類から逃れようとして常緑樹林や宅地の庭の緑に逃げ込むのがみられる。このことが小平と三鷹の井の頭公園の植生の状態と関連する可能性がある。小平では玉川上水沿いの樹林帯の幅が広く(表2),低木類も多いのでカラ類の混群がよく見られると同時に,玉川上水に隣接する津田塾大学にシラカシ林があるので(図4A),ヒヨドリやカラ類の混群が集中し,センサス時にもここで多くの鳥類が記録された。これに比較すると井の頭公園では玉川上水沿いの樹林は公園の樹林と連続し(図4C),常緑樹が分散するため小平のように混群が玉川上水の樹林帯に集中することが少ない。ここでも混群は観察されるが,上水内は見通しがきかない中低木の常緑樹があるため,センサス時には発見しにくく、記録されなかった可能性は否定できない。

杉並では三鷹,小平に比較すると鳥類が乏しかったが(表2),これは玉川上水沿いの樹林帯の幅が狭く(表1),しかも両側に大型道路が走っており,周辺に緑地が少ないこと(図4)にも関係していると考えられる。

小金井は鳥類が最も貧弱であった。種数は4カ所中で最少の19種で,最多の三鷹の29種より大幅に少なかった(表2)。しかもセンサスルートの距離は小金井のほうが三鷹(1.4 km)よりも長かった(1.6 km,表2)。ここの植生はサクラが散在するだけなので植被率も低く,樹高も低く(表1),鳥類の生息には適していない可能性がある。小金井のサクラは樹高の平均値が7.5 mであり,この結果は生息地の樹高が8 m未満になると鳥類の種数が少なくなるというMaeda (1998)の指摘を支持する。また低木層の植被率も小金井は19%と小さく(表1),加藤(1996)の低木層の被度が小さくなると鳥類の種数が少なくなるという指摘を支持する。小金井の場合は杉並と違い,周辺に広い緑地として小金井公園があるが,玉川上水とは離れており,その間に五日市街道があって隔離されている(図4)。そして玉川上水沿いの樹木としてはサクラしかなく,餌や隠れ場も少ないので,小金井公園にいる鳥類も玉川上水沿いの緑地はあまり利用しないのかもしれない。鳥類生息地の周辺の緑地の重要性は鵜川・加藤(2007),加藤・吉田(2011),加藤ら(2015)でも指摘されており,杉並で鳥類がかなり乏しかったことも,周辺の緑地が乏しかったこと(図4)を反映している可能性がある。

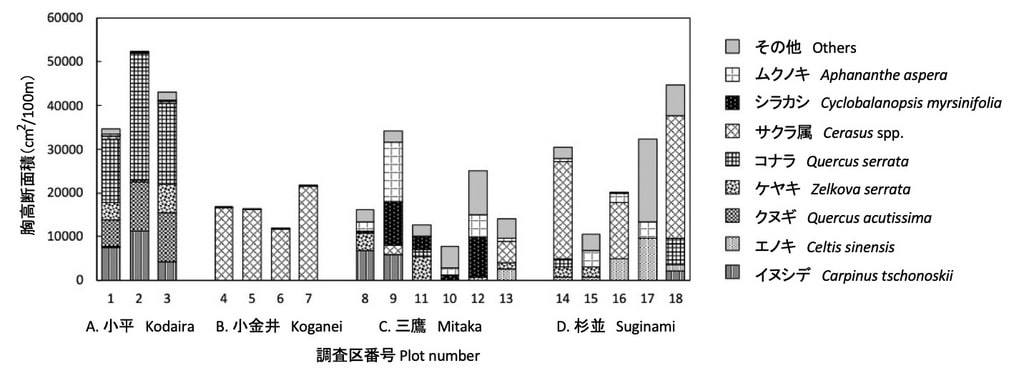

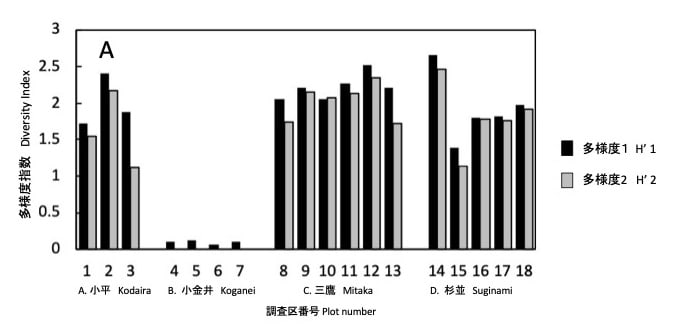

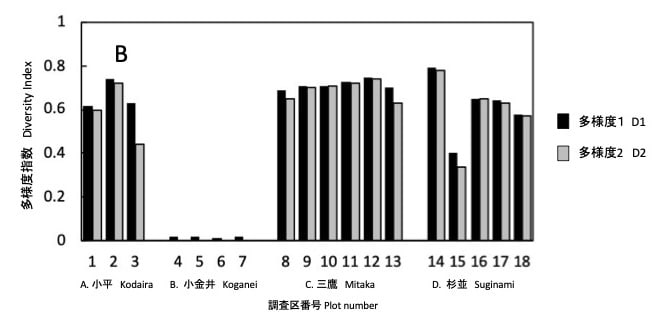

鳥類の多様度を場所間で比較すると,種数,個体数,タイプ分けほどの違いがなかった。多様度は種数と上位種の占有率によって決まる。樹木の多様度は,小平,三鷹,杉並では第1位の樹種の占有率が35-79%と比較的小さいために多様度指数は大きかったのに対して,小金井はサクラが99%を占めていたために多様度指数が極端に小さかった(図6A, B)。これに比較すれば,鳥類の多様度は小金井が最低ではあったが,他の場所よりも極端に小さいということはなかった(表2)。シャノン・ウィーナーの多様度指数は小金井が3.35で最大の三鷹の3.65と違いは小さく,シンプソン指数は小金井と小平で違いがなかった(いずれも0.875)。この理由は個体数が最多であった種の占有率が場所ごとに違いが小さかったためである。すなわち,小金井ではムクドリが21.0%,小平,三鷹,杉並はヒヨドリがそれぞれ20.4%, 18.0%, 19.1%であった。

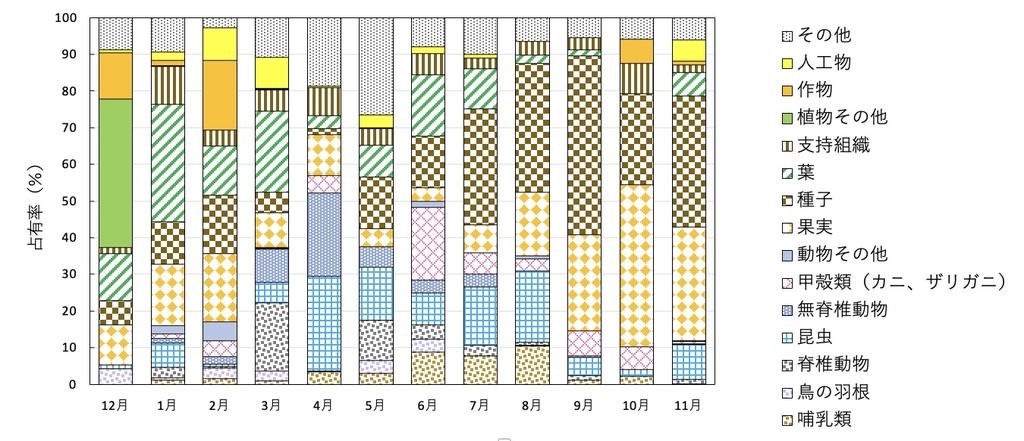

鳥類群集の季節変化

調査した4カ所では鳥類の個体数はかなり大きな季節変化を示した(図7)。これを東京都の他の緑地での鳥類群集の調査と比較すると,赤坂御用地では本調査と同様に夏に鳥類群集の種数と多様度指数が減少した(濱尾ら 2005)。中でもヒヨドリは8, 9月には記録されなかったが11月に急増し,本調査と同様のパターンをとった。シジュウカラは5月に最多となった後減少し,本調査とおおむね同様なパターンをとった。メジロも6月に最多となり,9月に最少となった後回復するという本調査と同様のパターンをとった。皇居でも同様で,多様度指数は9月に最小となり,春と冬には大きかった(西海ら 2014)。そしてヒヨドリ,シジュウカラ,メジロは9月に最も少なくなった。このように本調査で得られた玉川上水での鳥類群集の季節変化は他の東京の緑地のものと基本的に同様であると考えられた。

緑道の連続性と生物多様性の視点

本調査は都市緑地における鳥類の種数や個体数の実態を樹林の状態との関係に着目して記述した。鳥類の種数と個体数が最も貧弱であった小金井地区は「史跡玉川上水整備活用計画」(東京都水道局 2009)により1.6 kmほどの範囲でサクラだけを残して他の樹木が皆伐された。ここでは文化財としての桜並木復活が優先されたが,本調査の結果は,このような樹林管理が鳥類にマイナスの影響を与える可能性を示した。この範囲周辺では桜並木のためにさらに伐採する可能性がある。しかし東京都が重視する生物多様性保全を考えれば,これ以上の伐採は再検討する必要があろう。

これまでにも玉川上水の植生管理において,住民の安全という面からサクラ類だけを残すと風害に遭いやすいなどの問題があることが指摘されたし(高槻 2020),保全活動のシーンでは樹種をとりあげて「サクラを残すか,ほかの樹木も残すか」という樹林管理についての議論がおこなわれてきた。これに対して,本調査は初めて生物多様性保全の視点にたち,樹林管理が鳥類群集に波及する可能性を示した。今後の都市緑地管理においては生物多様性保全の観点を取り入れ,樹林の状態と鳥類をはじめとする生息動物との関係にも配慮されることを期待したい。

付記

* 1:測定した樹木の測定部位に瘤などがあった場合はその直下で測定し,樹幹の断面が楕円形などに歪んでいる場合も周長を測定した。一部に上水の肩部に生えた樹木があり,危険なので,塩化ビニールパイプで作ったT字状の器具で,2方向から精度1 cmで直径を測定し,平均直径を求めた。予備調査によれば胸高周測定から求めた直径D1と,T字状器具で測定した直径D2では最大でも5%しか違いがなかった(n = 30)。

*2:樹林が一様である小平と小金井ではそれぞれ3カ所と4カ所をとったが,三鷹では井の頭公園の樹林が広がる場所とその下流の住宅地内の帯状区で違いがある可能性があったので6カ所とった。杉並も場所により道路との関係で帯状区の幅に変異があったので5カ所とった。

*3:玉川上水は掘削されたために水路の両側はほぼ垂直の壁面となっている。岸の肩部分の外側には歩道があり,安全のために柵が設置されている。この柵から壁面の「肩」の間に樹林帯があり,その幅は場所により違いがある。

*4:小平では大出水幹男がカウントをおこない,尾川直子が補足し,高槻成紀が記録をした。小金井では大石征夫が一人でカウントと記録をした。三鷹では鈴木浩克がカウントし,菊池香帆が記録をした。杉並では大塚惠子がカウントし,田中操,黒木由里子,高橋健が補足と記録をした。