去年でモンゴルに来れるのも最後かと思っていた。森永さんの科研費採択もなかったということで、「いよいよ2002年以来続けてきたモンゴル訪問もなしか、まあ定年退職した身でもあるから、やむを得まい」と気持ちを整理していたのだが、森永さんが明治大学に提出していてアイラグ博物館に関する計画が採択されたので、少人数はいけるので私も拾われることになった。これまで数年モゴッドで地形と植生の対応、家畜の食性を調べてきて、だいたいのことろがわかってきたので、同じ手法で乾燥地であるバイヤンウンジュル(BU)に行きたいと伝えていたので、それが実現できることになった。

内容は次の通り

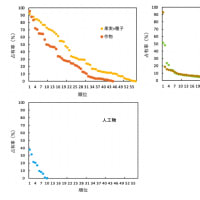

1)BUの主要な群落を記載する。これはアイラグ(馬乳酒)が美味しいとして有名なブルガンとの比較という意味がある。

2)204年くらいに作られた大型柵(1辺300mの正方形)の内外の群落比較 こちら

3)家畜の糞採取

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7月31日

成田で森永さんと土屋さんに会う。いやもう一人虎彦くんがいた。東京都市大学でメディア関係の勉強をしているので、今回の博物館準備の記録をするために参加したということだった。虎ちゃんがまだ幼稚園くらいの時にウランバートルのお宅にお邪魔して、外でボール投げか何かをして遊んだ記憶があるが、今や大学生だ。彼と少し話をしたのは少し後で、実は私の名前がアナウンスされたというので、カウンターに行くと、荷物にライターが2本あったので、1本を放棄してくれといことだった。あいにくというか、荷物を一つにするためラップしたほうがいいと言われたので、それを開くのが面倒だった。

ウランバートルに着くと、緑が濃い印象を受けた。アユーシュさんが迎えにきてくれていたのでフラワーホテルに泊まる。土屋さんと夕食をとる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月1日

バイヤンウンジュルに出発。昨夜はよく眠れなかったので、道中ウトウトしていた。緑は濃い印象があるが、春は雨が降らなかったということで、そのせいか、ウシの死体がけっこうあった。

ウシの死体

それと、ノスリなど猛禽が多いなあと思っていたら、ハタネズミがたくさんいて道路をチョロチョロ横切る。それを狙って猛禽が集まっているらしい。

BUについて、ゾルゴーさんのゲルにお世話になる。奥さんのサラさんが水を運んでいた。ゲルにはストーブがなく、冷蔵庫、冷凍庫、大型テレビがある。

柵に人がいるので行くと、佐々木さんと横浜国大の学生2人(岩知道さんと南部さん)が作業をしていたので、少し話をする。

夕方、ゲルの外に出ると、ヒツジの解体をしていた。その手際は見事なものだ。腹側から皮を開き、四肢の先端部を関節で外す。それから腹腔に割を入れる。消化管は剥ぎ取るように外す。内容物も血液も出さない。肛門部を直腸に沿って切り、内側から直腸を引き抜く。胸腔に移り、ここには血があるが、心臓や肺を取り出したあとですくい出す。血液を一滴もこぼさない。

ヒツジ解体の様子

最後は肋骨、寛骨などを適当な大きさに分けて完了だった。

その見事さもあるが、解体を少年が見ているのが心に残った。その子はヒツジの解体をどうということなさげに見ていた。これが初めてではないのだろう。子供の時にこういう体験をするかしないかは生命感に大きな違いを生むはずだ。

ヒツジの解体をながめる少年

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月2日

調査をするつもりでいたが、ナーダムがあるというので見に行くことにする。曇り空で、人もあまり集まっていない。いつ始まるかわからないということなので、群落記載を始める。非常に印象的な岩山で、そこの岩から始まる扇状地にラインを取る。種数は少ない。

ひと段落ついたので、会場に行くと、歌をうたっていた。伝統的な長唄は非常にうまく、独特のひっくり返す発声が巧みだった。次に出てきたのは、現代風の歌で巧みではあったが、自信過剰で感じが悪かった。

珍しいことに弓をしていた。明らかな腕の違いがある。うまい人は姿勢が安定しており、ピタッと決まる。精度も高く、何度も当てていた。

弓を射る

運転手のジャガさんが「競馬が始まるが見にいきますか」というので、行くことにする。少年たちが馬に乗ってスタート地点に向かって進んで行く。小雨が降ってきた。

スタート地点に近づくうちに雨が降ってきた

進んでいるといきなり競馬が始まった。少年たちの裏声が響き、ギャロップの馬が進み出す。馬上の少年は小学低学年で、幼いのだが、馬の扱いは思いのままになるようだ。鞭を両側に大きく打ったりして進む。見ると女の子もいる。

奇声をあげながら走り出す

中には女の子もいる

去年初めて見たとき、感動して涙が出たが、今回も同じだった。子供が生まれ、元気に育って競馬に出れるまでになった。その勇姿を社会みんなで称え、喜ぶということだろう。大人たちも懸命で、自分が少年だった時も大人が支えてくれた、今度は自分の番だということだろう。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月3日

今回、調査を予定しているのは以下の通り。ただしNaは追加。

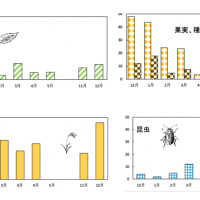

手始めに西(W)に行くことにする。1時間ほどで着く。なだらかな丘陵にCaragana(マメ科の低木)が点々とある。

Plot Wの景観

ここで6つほどプロットをとるが、皆同じなのでそれでやめる。帰りに、往路で見ていたAchnatherum(モンゴル語でデリス)の群落によって少しプロットをとる。

Achnatherum群落

帰ってから柵内のデータもとる。柵外よりStipaが多く、大きいのが明らかで、そのほかはシロザが多い。種数は非常に少ない。

柵内の景観。Stipaが多い。

柵内外の比較については こちら

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月4日

今日は東(E)に挑戦する。ここが一番遠いところで、時間がかかりそうだった。2時間ほどかかったが、とても良い場所に着く。ここでラインをとった。

Line Eの景観。手前のなだらかな場所から山の麓までラインをとった。

一番下の湿ったところにはElymusが多いが、すぐにStipa型に変わり、Artemisia adamsiiが多いところもある。山の急斜面までとる。Dontostemon(「コナズナ」と呼ぶことにする)の白い花が多い。見下ろすと、草原に白い部分があるが、これがDontostemon。

白く見えるのはDontostemon

休憩をするとジャガさんが椅子を出してくれた。

休憩をする。

戻って柵外のデータを10個とる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月5日

天候も順調で、体調も良く、日程もこなしている。今日はセンターから近いラインCを取りに行く。湖の近くのAchnatherumから始め、22プロットをとる。

戻って柵内のとり残しをとり、草丈の比較データを取る。野帳を使い切る。

いつもゲルに来る人懐っこい少年(名前はオウゴンバット)が水入れタンクを載せた台車を運んでいた。もちろん水は入っていないのだが、大人のすることを真似したいようだ。モンゴルでいつも目にする、子供が、働く大人の姿を真似るという微笑ましく、素晴らしい光景だ。

水運びをする少年

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月6日

少し距離のある南に行く。岩山があり、その裾野に扇状地があってStipaやArtemisia frigidaがあり、その下にCaraganaがあるというのが一つのパターンのようだ。これで終わることが多いが、さらに低くなって湖があるような場合はAchnatherumが出るというのがこの辺りのパターンのようだ。ただしCaraganaの出方は単純ではない。

行きがけに1000頭もいようというヒツジの群れがいたので、糞を拾おうとしたが、全然ない。かなりしつこく探したのだがない。腑に落ちないのでジャガさんにいうと、草を食べ始めたばかりで、まだ糞をする段階にないのではないかという。それもそうかもしれない。

ヒツジの群れ。これだけいるのに糞が見つからなかった。

1時間あまり走ると大きな湖があり、ラインCよりは距離があるが、時間をかければなんとかなるだろうと思っていた。だが、あまりに長いので、写真をとって優占種だけ記載するやり方にする。それでもいくら歩いても変わらないので、うち切ろうかと思っているところに馬に乗った少年が現れてジャガさんが何か話をしている。

「先生、アルガリを作っているゲルがあるみたいですよ」

というので、早速いってみると、老人が集まって酔っ払っていた。いかにも「モンゴル牧民」という人たちで写真を取らせてもらおうと思っていたら、そのままゲルを出て解散してしまった。アイラグとサームをとってもらい、1万Tを払おうとしたが、あいにく2万Tしかないので、それを渡す。照れたような表情で受け取った。

珍しくアイラグを作っているゲルが偶然見つかり、サンプルをもらう

その少年は競馬に行くというので、そちらに移動することにした。先日の雨の競馬のリベンジだったようだ。今回はスタートを見ることができた。一応、ロープを張っていたが、長さは5メートルほどしかない。馬の群れがきたらとても足りないのだが、そこにいる人たちは興奮した様子で遅れて線にこない馬に大声で何か叫んでいる。その馬がラインについた途端、馬が走り出し、少年の声が響く。今日は天気が良く、砂埃が上がる。感動は変わらない。

砂埃が上がり、ドラマチックだったが、埃がない草原を走った方がいいのではないかと思ってジャガさんにそう言うと、「いや、草原は、ネズミの穴などがあって、馬が足を痛めるから危ないんです」という。なるほどそういうことがあるのか。

それから一度戻って、谷に入って調査をする。Alliumがたくさんある、桃源郷のようなところだった。

ラインSの奥の谷

いつもゲルに来る少年と何となく仲良くなり、一緒に写真を撮った。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月7日

昨日アイラグを一口だが飲んだせいで、お腹がゴロゴロする。

予定していた調査は全部終わったので、土屋さんに頼まれて取れていなかったW(西側)での植物サンプリングにいく。そこからBUに戻る道すがら、CaraganaがBUに近づくと低くなって、ついには密度も小さくなることを見ていたので、そのデータを4箇所で取る。CaraganaだけでなくStipaもとったが、こちらはそれほどきれいな推移にはならなかった。

明日でBUを去るので、横国の学生にドライブに行かないかと声をかけた。二人は柵の実験データを取っているが、車がないので、それだけしかしていないようすだった。それで、BUの草原全体を見てもらう方が良いと思い誘ったのだが、とても興味を持っているようで良かった。競馬のあった山の西の谷が良さそうなので、そこを目指す。途中、Stipa群落の説明などする。谷に入るとArtemisia frigidaが多い、きれいな谷だった。

谷を南下して山を抜け、東に出て、岩山を通過してBUに戻った。

夕食を待っている時、外を見たら西の空は雨のようで鉛色の雲が覆っていた。その雲がきたようで、強風が吹き、雨が降ってきた。「こういう厳しい自然もモンゴルらしくて良い経験だ」くらいの軽い気持ちでいたら、ゲルに二人の男が入ってきて、何やら様子がおかしい。見るとゲルの床にポタポタと鮮血が垂れた。見ると頭を抑えている。突風で柵内においていた気象測器が倒れて頭を打ったらしい。ジャガさんが車で送っていった。ショッキングなことだった。

あとで聞くと後頭部に10cmほどの裂傷だったとのことだった。

この写真は嵐が去った後、西の空は雲が去って赤みがさしたところ。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月8日

朝起きると、パネルの作業をしていた残りの人が作業をしていた。ジャガさんの説明で気象測器と思っていたら、温暖化の効果を調べるためのアクリル・パネルが突風で飛んだという音だったようだ。

作業をする人

順調に予定を消化したのと、シロザが多いのがバイヤンウンジュルに特異なことなのか、今年の特異な天候のせいなのかが気になったので、それなら森林ステップに行ってみて、そこでもシロザが多ければ今年の天候のせいだということになるし、少なければバイヤンウンジュルの場所の特徴であることが確認できると考え、ウランバートルに戻ることにした。

昨夜ケガをした人を車に乗せてUBに送ることにした。UBについてその人の家族が迎えに来たので、食堂でお昼を食べる。UBには金持ちがいて、まるで違う民族の様な顔をしていると感じた。

ザハ(市場)に行って馬具のコーナーを覗く。小物を買った。

ザハで見つけた小物

夕方、森永さんと土屋さんにあってアイラグ・サームのサンプルを渡し、馬糞のサンプルを受け取る。モゴッドに計画している博物館の話をしたが、少し狭い様に感じた。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月9日

ウランバートルの北にドライブに行く。景色が北海道みたいだった。道路にガードがあること、畑があること、谷間に狭い平地があることなどがそう感じさせる。

適当に山に入ると草地はブルガンで馴染みのものになり、斜面北側にはカラマツ林がある。降りて見るがシロザはない。あるいはあっても、荒地の様なところだけで、モゴッドなどと違いがない。やはりシロザが多いのはバイヤンウンジュルの特別なことなのだと思う。

林の間の道を進むと花が多くなり、フウロやナンブトラノオなどが見られる。BUを見慣れた目には植物の豊かさが印象的だった。

Vicia, Trifolium

Polygonum, Polygala

Geranium, Campanula

ワスレナグサ、「オバケアザミ」

昨夜、床が変わったのであまり眠れなかったので、少し頭痛があるので、早めにUBに戻ってもらう。

11日に帰国予定だったが、10日でも帰れるのでジャガさんに相談したらMiatに電話してくれ、10日朝の便が取れた。

内容は次の通り

1)BUの主要な群落を記載する。これはアイラグ(馬乳酒)が美味しいとして有名なブルガンとの比較という意味がある。

2)204年くらいに作られた大型柵(1辺300mの正方形)の内外の群落比較 こちら

3)家畜の糞採取

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7月31日

成田で森永さんと土屋さんに会う。いやもう一人虎彦くんがいた。東京都市大学でメディア関係の勉強をしているので、今回の博物館準備の記録をするために参加したということだった。虎ちゃんがまだ幼稚園くらいの時にウランバートルのお宅にお邪魔して、外でボール投げか何かをして遊んだ記憶があるが、今や大学生だ。彼と少し話をしたのは少し後で、実は私の名前がアナウンスされたというので、カウンターに行くと、荷物にライターが2本あったので、1本を放棄してくれといことだった。あいにくというか、荷物を一つにするためラップしたほうがいいと言われたので、それを開くのが面倒だった。

ウランバートルに着くと、緑が濃い印象を受けた。アユーシュさんが迎えにきてくれていたのでフラワーホテルに泊まる。土屋さんと夕食をとる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月1日

バイヤンウンジュルに出発。昨夜はよく眠れなかったので、道中ウトウトしていた。緑は濃い印象があるが、春は雨が降らなかったということで、そのせいか、ウシの死体がけっこうあった。

ウシの死体

それと、ノスリなど猛禽が多いなあと思っていたら、ハタネズミがたくさんいて道路をチョロチョロ横切る。それを狙って猛禽が集まっているらしい。

BUについて、ゾルゴーさんのゲルにお世話になる。奥さんのサラさんが水を運んでいた。ゲルにはストーブがなく、冷蔵庫、冷凍庫、大型テレビがある。

柵に人がいるので行くと、佐々木さんと横浜国大の学生2人(岩知道さんと南部さん)が作業をしていたので、少し話をする。

夕方、ゲルの外に出ると、ヒツジの解体をしていた。その手際は見事なものだ。腹側から皮を開き、四肢の先端部を関節で外す。それから腹腔に割を入れる。消化管は剥ぎ取るように外す。内容物も血液も出さない。肛門部を直腸に沿って切り、内側から直腸を引き抜く。胸腔に移り、ここには血があるが、心臓や肺を取り出したあとですくい出す。血液を一滴もこぼさない。

ヒツジ解体の様子

最後は肋骨、寛骨などを適当な大きさに分けて完了だった。

その見事さもあるが、解体を少年が見ているのが心に残った。その子はヒツジの解体をどうということなさげに見ていた。これが初めてではないのだろう。子供の時にこういう体験をするかしないかは生命感に大きな違いを生むはずだ。

ヒツジの解体をながめる少年

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月2日

調査をするつもりでいたが、ナーダムがあるというので見に行くことにする。曇り空で、人もあまり集まっていない。いつ始まるかわからないということなので、群落記載を始める。非常に印象的な岩山で、そこの岩から始まる扇状地にラインを取る。種数は少ない。

ひと段落ついたので、会場に行くと、歌をうたっていた。伝統的な長唄は非常にうまく、独特のひっくり返す発声が巧みだった。次に出てきたのは、現代風の歌で巧みではあったが、自信過剰で感じが悪かった。

珍しいことに弓をしていた。明らかな腕の違いがある。うまい人は姿勢が安定しており、ピタッと決まる。精度も高く、何度も当てていた。

弓を射る

運転手のジャガさんが「競馬が始まるが見にいきますか」というので、行くことにする。少年たちが馬に乗ってスタート地点に向かって進んで行く。小雨が降ってきた。

スタート地点に近づくうちに雨が降ってきた

進んでいるといきなり競馬が始まった。少年たちの裏声が響き、ギャロップの馬が進み出す。馬上の少年は小学低学年で、幼いのだが、馬の扱いは思いのままになるようだ。鞭を両側に大きく打ったりして進む。見ると女の子もいる。

奇声をあげながら走り出す

中には女の子もいる

去年初めて見たとき、感動して涙が出たが、今回も同じだった。子供が生まれ、元気に育って競馬に出れるまでになった。その勇姿を社会みんなで称え、喜ぶということだろう。大人たちも懸命で、自分が少年だった時も大人が支えてくれた、今度は自分の番だということだろう。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月3日

今回、調査を予定しているのは以下の通り。ただしNaは追加。

手始めに西(W)に行くことにする。1時間ほどで着く。なだらかな丘陵にCaragana(マメ科の低木)が点々とある。

Plot Wの景観

ここで6つほどプロットをとるが、皆同じなのでそれでやめる。帰りに、往路で見ていたAchnatherum(モンゴル語でデリス)の群落によって少しプロットをとる。

Achnatherum群落

帰ってから柵内のデータもとる。柵外よりStipaが多く、大きいのが明らかで、そのほかはシロザが多い。種数は非常に少ない。

柵内の景観。Stipaが多い。

柵内外の比較については こちら

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月4日

今日は東(E)に挑戦する。ここが一番遠いところで、時間がかかりそうだった。2時間ほどかかったが、とても良い場所に着く。ここでラインをとった。

Line Eの景観。手前のなだらかな場所から山の麓までラインをとった。

一番下の湿ったところにはElymusが多いが、すぐにStipa型に変わり、Artemisia adamsiiが多いところもある。山の急斜面までとる。Dontostemon(「コナズナ」と呼ぶことにする)の白い花が多い。見下ろすと、草原に白い部分があるが、これがDontostemon。

白く見えるのはDontostemon

休憩をするとジャガさんが椅子を出してくれた。

休憩をする。

戻って柵外のデータを10個とる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月5日

天候も順調で、体調も良く、日程もこなしている。今日はセンターから近いラインCを取りに行く。湖の近くのAchnatherumから始め、22プロットをとる。

戻って柵内のとり残しをとり、草丈の比較データを取る。野帳を使い切る。

いつもゲルに来る人懐っこい少年(名前はオウゴンバット)が水入れタンクを載せた台車を運んでいた。もちろん水は入っていないのだが、大人のすることを真似したいようだ。モンゴルでいつも目にする、子供が、働く大人の姿を真似るという微笑ましく、素晴らしい光景だ。

水運びをする少年

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月6日

少し距離のある南に行く。岩山があり、その裾野に扇状地があってStipaやArtemisia frigidaがあり、その下にCaraganaがあるというのが一つのパターンのようだ。これで終わることが多いが、さらに低くなって湖があるような場合はAchnatherumが出るというのがこの辺りのパターンのようだ。ただしCaraganaの出方は単純ではない。

行きがけに1000頭もいようというヒツジの群れがいたので、糞を拾おうとしたが、全然ない。かなりしつこく探したのだがない。腑に落ちないのでジャガさんにいうと、草を食べ始めたばかりで、まだ糞をする段階にないのではないかという。それもそうかもしれない。

ヒツジの群れ。これだけいるのに糞が見つからなかった。

1時間あまり走ると大きな湖があり、ラインCよりは距離があるが、時間をかければなんとかなるだろうと思っていた。だが、あまりに長いので、写真をとって優占種だけ記載するやり方にする。それでもいくら歩いても変わらないので、うち切ろうかと思っているところに馬に乗った少年が現れてジャガさんが何か話をしている。

「先生、アルガリを作っているゲルがあるみたいですよ」

というので、早速いってみると、老人が集まって酔っ払っていた。いかにも「モンゴル牧民」という人たちで写真を取らせてもらおうと思っていたら、そのままゲルを出て解散してしまった。アイラグとサームをとってもらい、1万Tを払おうとしたが、あいにく2万Tしかないので、それを渡す。照れたような表情で受け取った。

珍しくアイラグを作っているゲルが偶然見つかり、サンプルをもらう

その少年は競馬に行くというので、そちらに移動することにした。先日の雨の競馬のリベンジだったようだ。今回はスタートを見ることができた。一応、ロープを張っていたが、長さは5メートルほどしかない。馬の群れがきたらとても足りないのだが、そこにいる人たちは興奮した様子で遅れて線にこない馬に大声で何か叫んでいる。その馬がラインについた途端、馬が走り出し、少年の声が響く。今日は天気が良く、砂埃が上がる。感動は変わらない。

砂埃が上がり、ドラマチックだったが、埃がない草原を走った方がいいのではないかと思ってジャガさんにそう言うと、「いや、草原は、ネズミの穴などがあって、馬が足を痛めるから危ないんです」という。なるほどそういうことがあるのか。

それから一度戻って、谷に入って調査をする。Alliumがたくさんある、桃源郷のようなところだった。

ラインSの奥の谷

いつもゲルに来る少年と何となく仲良くなり、一緒に写真を撮った。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月7日

昨日アイラグを一口だが飲んだせいで、お腹がゴロゴロする。

予定していた調査は全部終わったので、土屋さんに頼まれて取れていなかったW(西側)での植物サンプリングにいく。そこからBUに戻る道すがら、CaraganaがBUに近づくと低くなって、ついには密度も小さくなることを見ていたので、そのデータを4箇所で取る。CaraganaだけでなくStipaもとったが、こちらはそれほどきれいな推移にはならなかった。

明日でBUを去るので、横国の学生にドライブに行かないかと声をかけた。二人は柵の実験データを取っているが、車がないので、それだけしかしていないようすだった。それで、BUの草原全体を見てもらう方が良いと思い誘ったのだが、とても興味を持っているようで良かった。競馬のあった山の西の谷が良さそうなので、そこを目指す。途中、Stipa群落の説明などする。谷に入るとArtemisia frigidaが多い、きれいな谷だった。

谷を南下して山を抜け、東に出て、岩山を通過してBUに戻った。

夕食を待っている時、外を見たら西の空は雨のようで鉛色の雲が覆っていた。その雲がきたようで、強風が吹き、雨が降ってきた。「こういう厳しい自然もモンゴルらしくて良い経験だ」くらいの軽い気持ちでいたら、ゲルに二人の男が入ってきて、何やら様子がおかしい。見るとゲルの床にポタポタと鮮血が垂れた。見ると頭を抑えている。突風で柵内においていた気象測器が倒れて頭を打ったらしい。ジャガさんが車で送っていった。ショッキングなことだった。

あとで聞くと後頭部に10cmほどの裂傷だったとのことだった。

この写真は嵐が去った後、西の空は雲が去って赤みがさしたところ。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月8日

朝起きると、パネルの作業をしていた残りの人が作業をしていた。ジャガさんの説明で気象測器と思っていたら、温暖化の効果を調べるためのアクリル・パネルが突風で飛んだという音だったようだ。

作業をする人

順調に予定を消化したのと、シロザが多いのがバイヤンウンジュルに特異なことなのか、今年の特異な天候のせいなのかが気になったので、それなら森林ステップに行ってみて、そこでもシロザが多ければ今年の天候のせいだということになるし、少なければバイヤンウンジュルの場所の特徴であることが確認できると考え、ウランバートルに戻ることにした。

昨夜ケガをした人を車に乗せてUBに送ることにした。UBについてその人の家族が迎えに来たので、食堂でお昼を食べる。UBには金持ちがいて、まるで違う民族の様な顔をしていると感じた。

ザハ(市場)に行って馬具のコーナーを覗く。小物を買った。

ザハで見つけた小物

夕方、森永さんと土屋さんにあってアイラグ・サームのサンプルを渡し、馬糞のサンプルを受け取る。モゴッドに計画している博物館の話をしたが、少し狭い様に感じた。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8月9日

ウランバートルの北にドライブに行く。景色が北海道みたいだった。道路にガードがあること、畑があること、谷間に狭い平地があることなどがそう感じさせる。

適当に山に入ると草地はブルガンで馴染みのものになり、斜面北側にはカラマツ林がある。降りて見るがシロザはない。あるいはあっても、荒地の様なところだけで、モゴッドなどと違いがない。やはりシロザが多いのはバイヤンウンジュルの特別なことなのだと思う。

林の間の道を進むと花が多くなり、フウロやナンブトラノオなどが見られる。BUを見慣れた目には植物の豊かさが印象的だった。

Vicia, Trifolium

Polygonum, Polygala

Geranium, Campanula

ワスレナグサ、「オバケアザミ」

昨夜、床が変わったのであまり眠れなかったので、少し頭痛があるので、早めにUBに戻ってもらう。

11日に帰国予定だったが、10日でも帰れるのでジャガさんに相談したらMiatに電話してくれ、10日朝の便が取れた。

また、モンゴルに行かれるようで、うらやましいです。一つ教えて下さい。カヤネズミの写真撮影方法

をよろしくお願い致します。また、巣から出る時間等。