明治神宮の杜のタヌキの食性

Food habits of raccoon dog in the forest of Meiji-jingu Shrine

高槻成紀・釣谷洋輔

Seiki Takatsuki and Yosuke Trusty

抄録

明治神宮の杜で2017年3月から2019年2月までの間に67個のタヌキの糞を採集し,ポイント枠法で分析した.その結果,果実と種子がもっとも重要であり,全体占有率がそれぞれ31.1%と19.7%であることがわかった.果実・種子は秋にもっとも多くなった.中でもギンナン(イチョウ)とムクノキが重要で,皇居や赤坂御所に比べると果実・種子の種数が少なかった.これに次いで昆虫(18.5%)が重要で,特に夏に多くなった(44.8%).注目されたのは鳥類で,頻度(53.7%),占有率(12.5%)とも他の場所よりも多かった.人工物は1.2%(頻度9.0%)に過ぎなかった.これらの結果は明治神宮の杜が大樹からなる鬱蒼とした森林であり,一部の果実は豊富に供給されるが,明るい場所に生える低木,草本の果実は乏しいことを反映していると考えられた.

A total of 67 droppings oh the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in the Meiji-jingu Shrine was collected during the period from March,2017 to February,2019,and analyzed by the point-frame method. Among the contents, fruits and seeds were the most important foods,accounting for 31.1% and 19.7%,respectively. They were most abundant in autumn. Among them,Ginkgo biloba andAphananthe aspera were exclusively abundant. Fruit composition was much less diversified than other places including Imperial Palace and Akasaka Imperial Gardens. Insects followed fruits and seeds,accounting for 18.5% in total,and 44.8% in summer. It was noteworthy that birds found frequently (53.7%) and accounted for 12.5%,which were greater than those at other places. Artificial materials including plastic bags and robber bands accounted for only 1.2%,suggesting a small contribution for the raccoon dogs. These results seem to reflect that the forest of the Meiji-jingu Shrine is composed of large trees producing abundant fruits while fruits of sunny shrubs and forbs are poor.

はじめに

タヌキは北海道から九州に至る日本全土に広く分布し,しかも山地から海岸まで多様な環境に生息する.それだけでなく,自然林,里山の雑木林,さらには都市にも生息し,人間の生活空間にも入り込んでいる.それには食性が雑食性であること,生息地利用についても融通がきく性質を持っていることが関係している(佐伯2008).

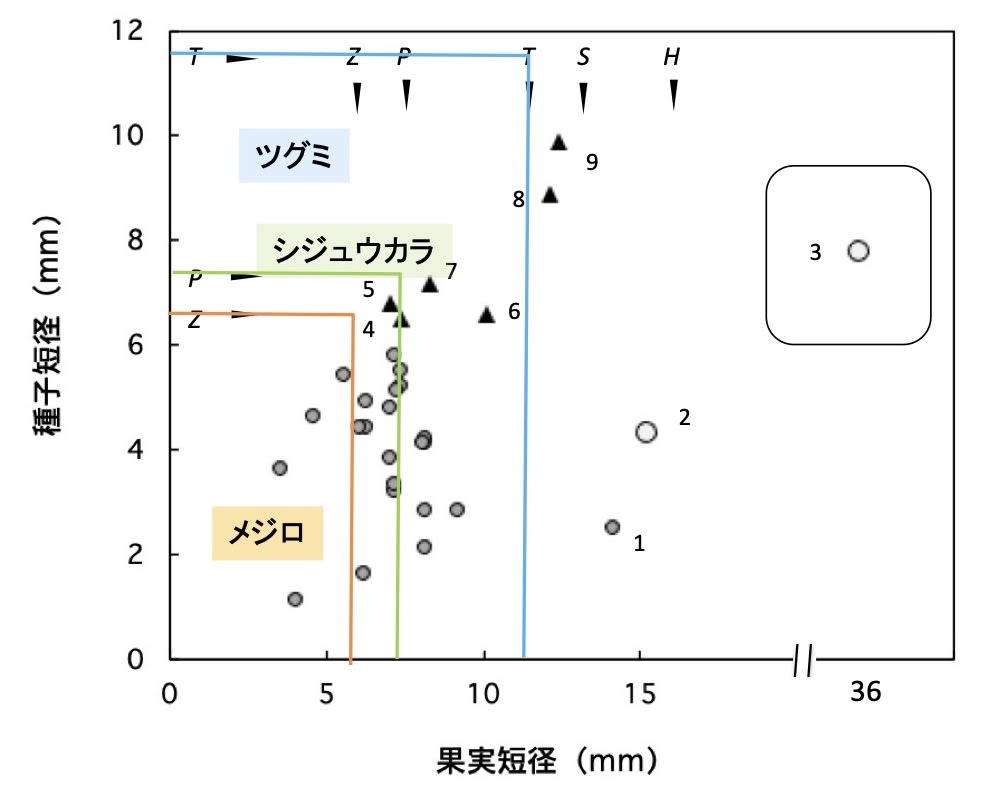

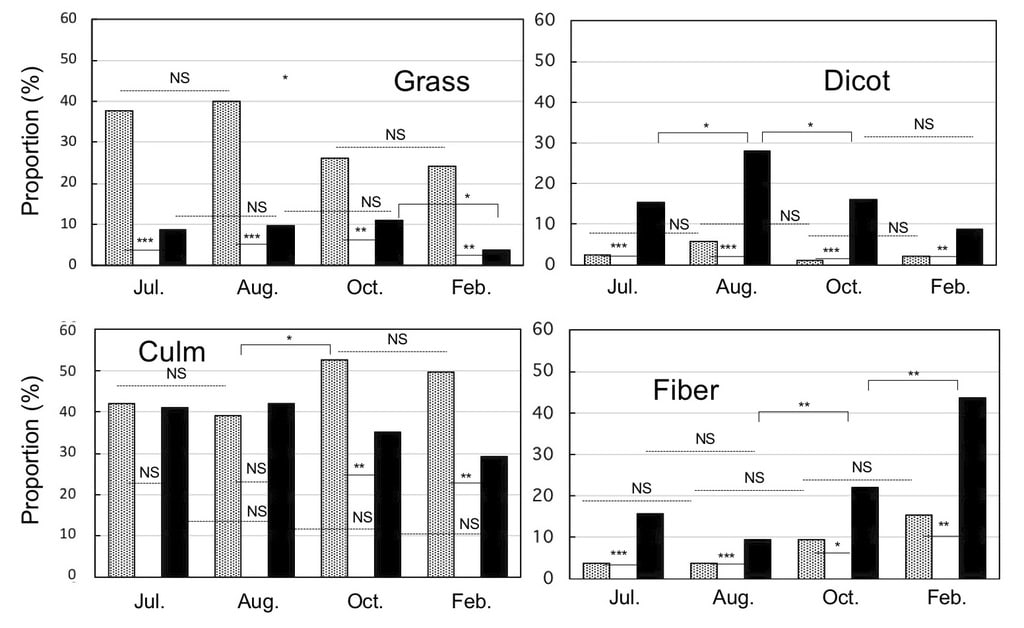

タヌキは東京郊外の里山的環境にも広く生息し,その食性はよく調べられている(Hirasawa et al. 2006,Takatsuki et al. 2017,高槻ほか 2020).これらによれば,里山的環境のタヌキの食性は次のような明瞭な季節変化を示すことがわかっている.春は果実類が少なく,昆虫も限られているため,タヌキの食物において哺乳類や鳥類などが相対的に多くなる.夏になるとサクラ属やキイチゴ,ヤマグワなどの果実,昆虫が多くなり,秋になると果実が非常に多くなる.とくにギンナン(イチョウの種子※1 こちら),カキノキの果実がよく食べられる.冬になると果実も昆虫の少なくなるが,果実はやはり重要で,他に人工物や哺乳類などが混在するようになる. タヌキはその可塑性により,里山や都市郊外だけでなく大都市の市街地にも生息するが,東京も例外ではない.その東京にすむタヌキが何を食べているかはタヌキの可塑性の典型例であり,興味の持たれるところである.これまで東京都のタヌキの食性については皇居(酒向ほか2008,Akihito et al. 2016),赤坂御用地(手塚・赤坂 2005),新宿御苑(Enomoto et al. 2018)などで調べられている.皇居における2006-07年の調査では,昆虫(95%),多足類(56%),鳥類(37%)の出現頻度が高かった(酒向ほか 2008).中でも昆虫が重要であった.タヌキが食べた果実には,サクラ,クワのように一時的に食べられるもの,エノキ,ムクノキなど結実後も継続的に食べられるもの,ドングリ,ギンナンのように他の食物が乏しい春にだけ食べられるものの3タイプがあった.人工物は少なく,皇居の森林の豊富さを反映していた.その後おこなわれた2009〜13年の調査でも明瞭な季節変化があり,1月にムクノキ,2月にイイギリ,5,6月にキイチゴ類とサクラ類,6月にクワ,7,8月にタブノキ,9月にイヌビワ,9〜12月にムクノキ,12月にエノキが食べられていた.3,4月はギンナンやドングリ,動物質が増えた.こうした食性は5年間ほぼ安定的に繰り返された(Akihito et al. 2016).

一方,赤坂御用地では昆虫の出現頻度がつねに90%以上と高く,果実も夏はやや低くなったものの,80%以上の高頻度であったほか,多足類や冬の鳥類も高頻度であった(手塚・赤坂 2005).ここでも人工物への依存度は低かった.

この2カ所は都内ではあるが広大な緑地であり,しかも人の出入りは制限された特殊な場所である.これに対して新宿御苑で冬に行われた調査(Enomoto et al. 2018)では果実の出現頻度は96.8%と非常に高かったが,昆虫は41.9%であり,赤坂御用地での90%以上とは大きな違いがあった.一方,鳥類は58.1%とかなり高く,著者らはこれを都市のタヌキに特徴的である可能性があるとしている.なお皇居での種子(果実)と鳥類の出現頻度はそれぞれ90%以上と40%前後であった(酒向ほか2008,Akihito et al. 2016).

ところで,これら東京の都心で行われた調査で採用された分析方法は「頻度法」(※2こちら)で,ひとつの糞にその食物があったかなかったかを表現する.したがって糞に大量に含まれていても,微量に含まれていても同じく頻度1と評価される.タヌキの場合,果実が大量に含まれているが,昆虫はごく微量であることがよくあるが,頻度法はこの違いを区別しない.また鳥類や哺乳類は出現する場合は大量であることが多いが,これらの出現頻度は低いことが多い.このように頻度法は量的な評価をしないため,実際の重要度とは違う評価をすることがある.そこで重量,体積,面積などを用いて量的評価をする試みが行われている.本調査の分析ではその一つであるポイント枠法(Stewart 1967)という方法を採用した(※3こちら).この方法は糞中での量を投影面積で表現するもので.この方法を用いれば,頻度もわかるし,重量や体積を評価するよりも時間を大幅に短縮できる利点がある(Sato et al. 2000,高槻ほか 2015, 2018). 本調査を行なった明治神宮の森は皇居,赤坂御所と同様に市街地にある広大な緑地であり,タヌキの食性もこれらと共通している可能性がある.同時に,この森には一般人,観光客が多数訪れるという違いもある.来訪者は森林には立ち入りを禁じられているものの,タヌキは人の出入りがある中で暮らしていることになる.また明治神宮の杜の南西部は代々木公園と接しており,明治神宮の杜のタヌキは代々木公園と行き来している可能性が非常に大きい.

本調査ではこのようなことを背景とし,大都市東京にある大きい緑地である明治神宮の杜におけるタヌキの食性をポイント枠法で評価し,その結果を皇居や赤坂御用地,新宿御苑などと比較する.同時に東京郊外の里山的環境のタヌキとの比較も行う.

方 法

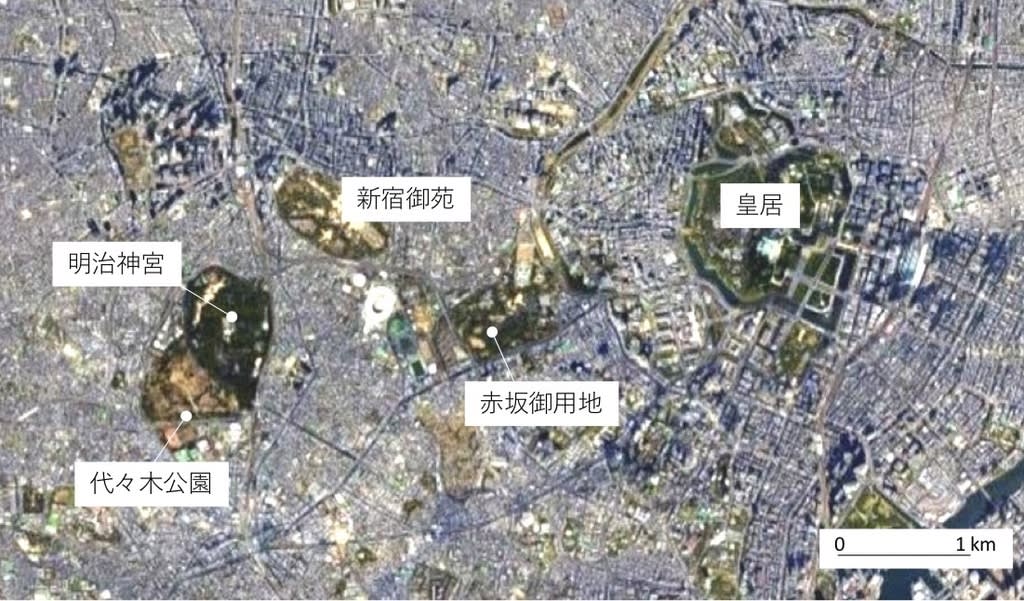

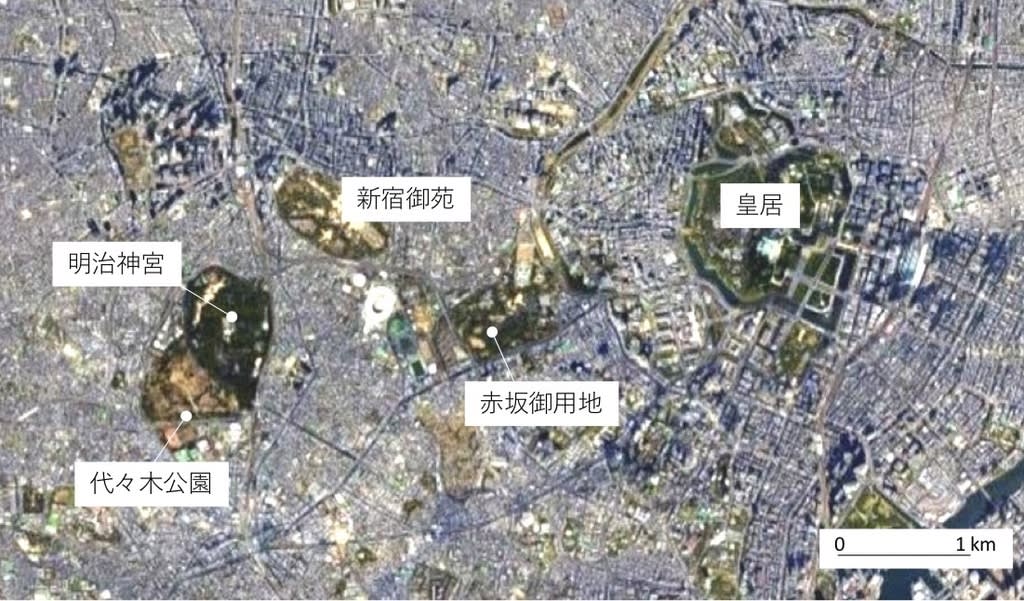

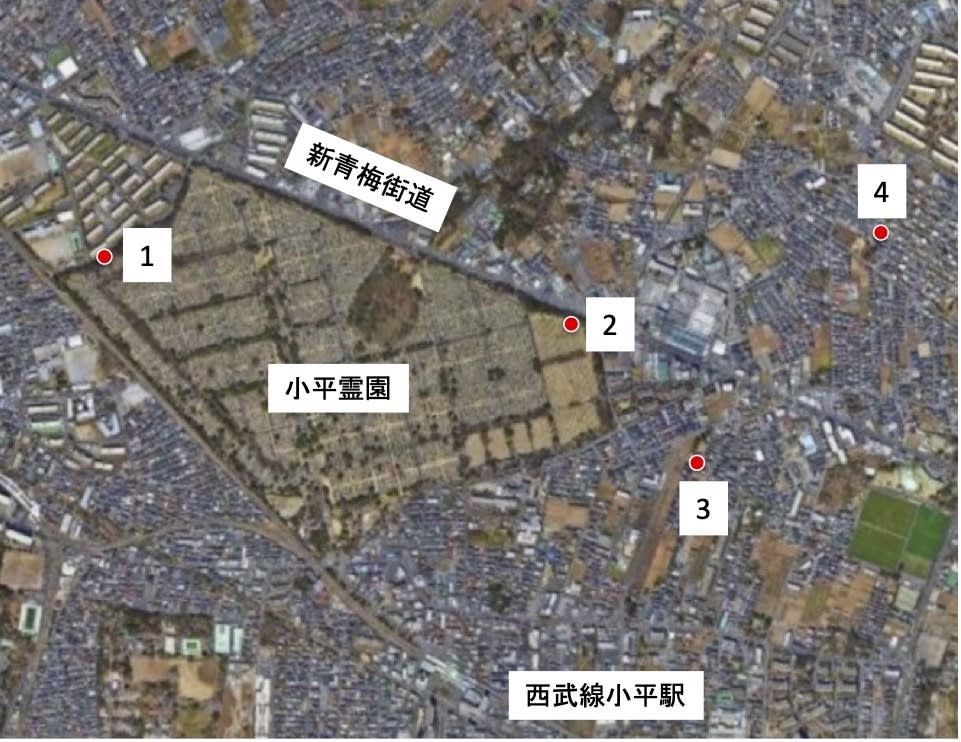

明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祀る神宮で渋谷区にある.面積は73ヘクタールほどあり,神宮に造成当時植えられた樹木が森林を形成し,現在ではクスノキ・スダジイを主体とする自然度の高い森林となっている(奥富ほか 2013).造成当時植林された12万本の樹木が,1970年には17万本になったが,2019年時点では大幅に減少して約36,000本となり,巨木が育っている(濱野ほか 2013).明治神宮の杜は都心には少ない大面積の緑地であり,これに匹敵するのは,皇居,赤坂御用地,新宿御苑などである(図-1).なお明治神宮は代々木公園と隣接する.

図-1 明治神宮とその他の都心の大緑地.Google earthより作図.

2016年7月から明治神宮の杜を広く歩いてタヌキのため糞を探したが,当初は発見できなかった.同年11月に神宮の杜の南西部でようやくため糞を発見することができた(図-2).

図-2 明治神宮の杜で発見されたタヌキのため糞.糞の位置を水色の輪で囲った.

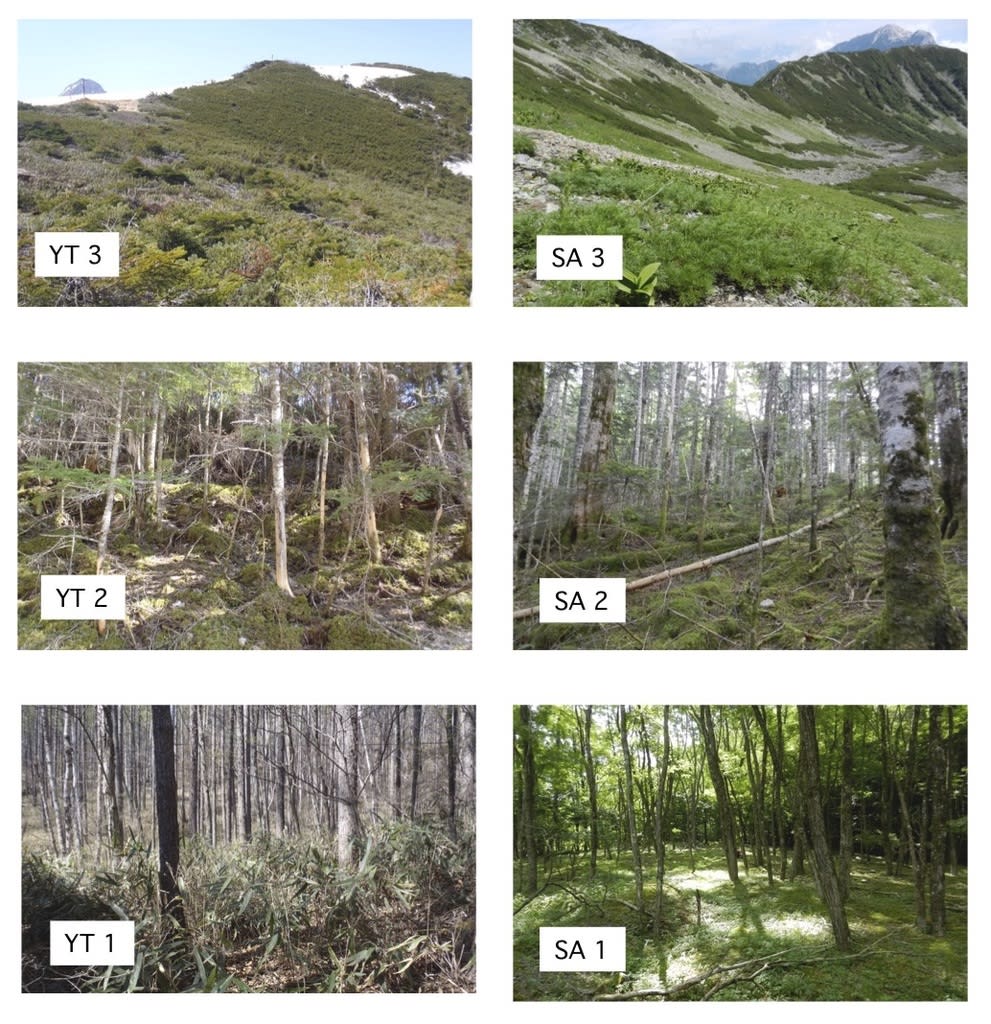

その場所は明治神宮の杜の他の場所同様,大きなイチョウの木やクスノキ,ムクノキなどがあり(図-3),低木層にはネズミモチ,ヒサカキ,アオキ,ヤツデなどの常緑樹,シュロなどが多く,草本層は貧弱で,シダ類やヤブランなどが散生していた.

図-3 明治神宮の杜の様子(2016年9月26日)

タヌキの糞は2017年3月から2019年の2月までほぼ毎月1回調査地を訪れ,そのうち13回で67サンプルを確保して分析した(図-4).

図-4 タヌキの糞を採集する様子

採集にあたっては,糞の大きさ,色,つや,新しさなどから同一個体による1回の排泄と判断されるタヌキの糞数個を1サンプルとし,それを複数採取した.

糞サンプルは0.5 mm間隔のフルイで水洗し,残った内容物を次の15群に類型してポイント枠法(Stewart 1967)で分析した.昆虫(鞘翅目,直翅目,膜翅目,幼虫など),節足動物(多足類など),無脊椎動物(甲殻類,貝類など),鳥類,哺乳類,脊椎動物の骨,その他の動物質,果実,種子,緑葉(イネ科,スゲ類,単子葉植物,双子葉植物など),枯葉,植物その他(コケ,キノコなど),人工物(輪ゴム,ポリ袋,紙片など),その他,不明.「脊椎動物の骨」の中には一部に鳥類,両生類の骨とわかるものもあるが,多くは不明であり,哺乳類の骨の破砕された小片も含まれる.

ポイント枠法では,食物片を1 mm格子つきの枠つきスライドグラス(株式会社ヤガミ,「方眼目盛り付きスライドグラス」)上に広げ,食物片が覆った格子交点のポイント数を百分率表現して占有率とした.1サンプルのポイント数は合計100以上とした.

季節は,植物が芽生える3〜5月を春,植物の葉が濃く, 硬くなる6〜9月を夏,果実類が結実する10,11月を秋,落葉樹が紅葉・落葉し,多くの草本類が枯れる12〜2月を冬とした. 分析結果は年を通して季節ごとに平均値を出した.つまりある季節のデータは複数年の結果が含まれている.季節変化は占有率の平均値が5%以上になった食物を主要食物とし,その占有率をクラスカル・ウォリス検定(スティール・ドワス事後検定)した(α= 0.05).

主要食物について占有率を大きい値から順に並べる「占有率-順位曲線(※4こちら)」(高槻ほか 2018)を描いた. なお,ため糞がタヌキのものであることは確信があったが,確認するためにセンサーカメラ(Reconix HC550)1台を設置して撮影を試みた.

結 果

タヌキの生息

センサーカメラの記録によれば,タヌキは3日に1回程度の頻度で撮影された(図-5).同時に2頭撮影されたこともあったし(図-5C),7月には幼獣が撮影されたことから(図-5D),繁殖をしていることも確認された.また少数例ではあるが,ハクビシンも撮影された.

図-5 センサーカメラで撮影された明治神宮の杜のタヌキ

糞組成

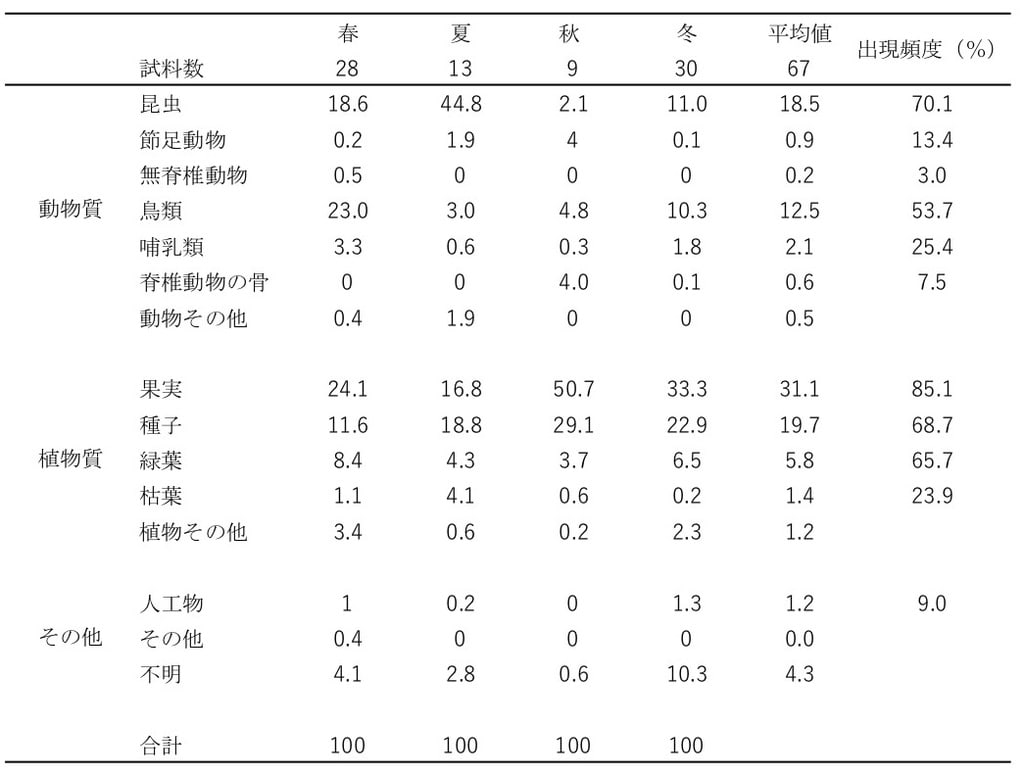

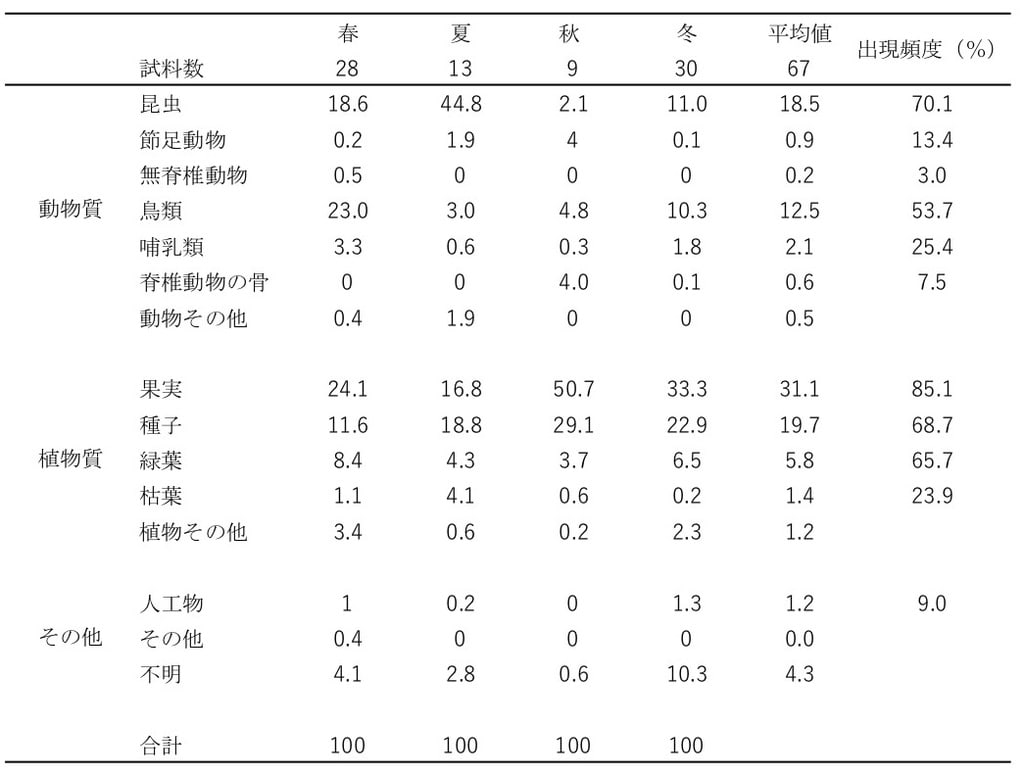

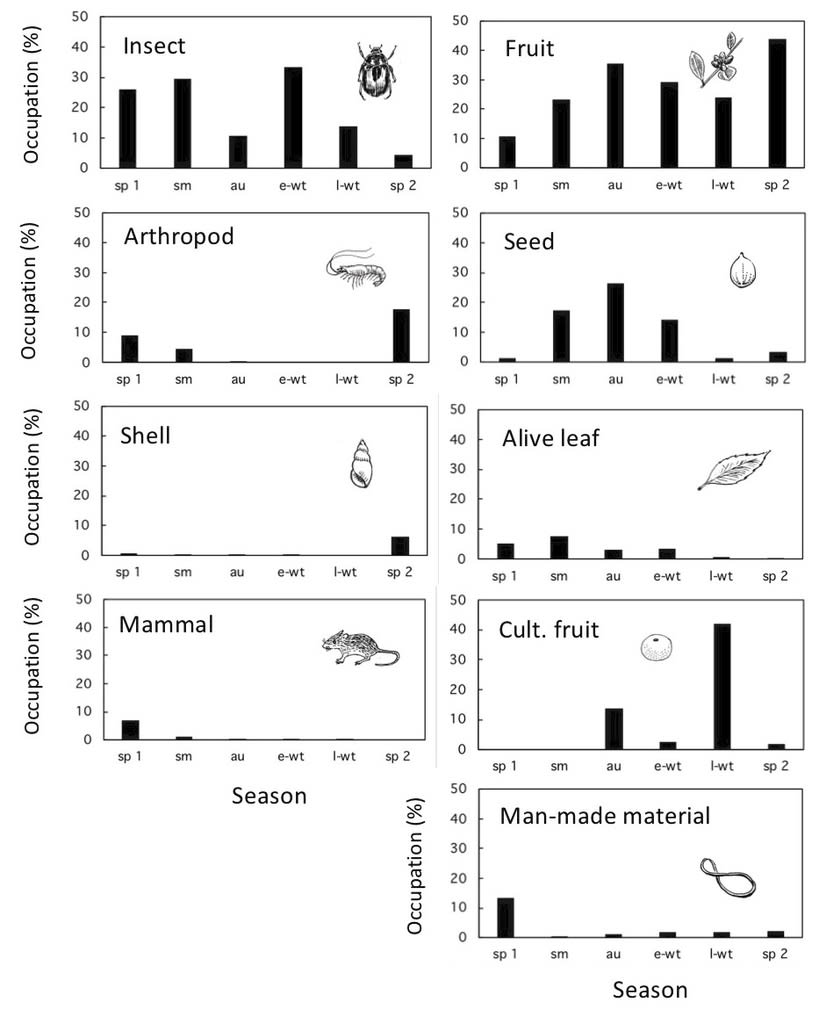

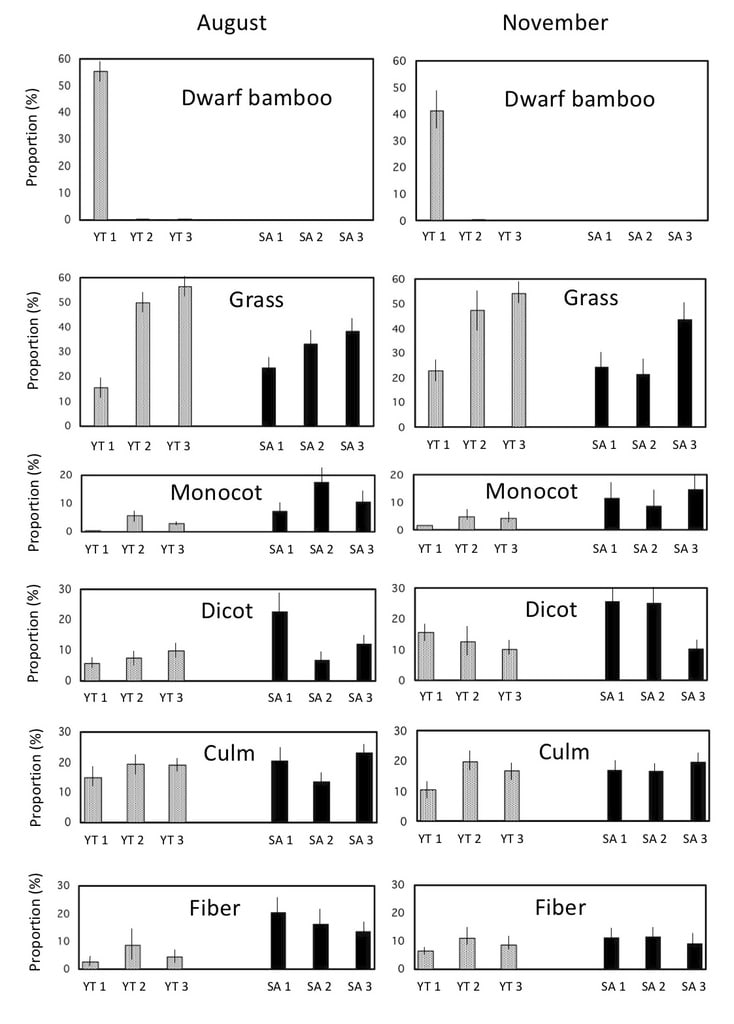

糞組成の季節変化をみると,春は特に多い食物はなく,昆虫,鳥類,果実が20%程度を占めていた(表-1).夏になると昆虫が44.8%と大幅に増加した.秋にはると昆虫は減少し,果実が50.7%と大幅に増え,種子も29.1%を占め,果実と種子が大半を占めるようになった.冬になると果実(33.3%)と種子(22.9%)は減少し,昆虫(11.0%)と鳥類(10.3%)がやや増えた.

このように明治神宮の杜のタヌキにとっては果実がもっとも重要で,春に鳥類,夏に昆虫が増えるという季節変化を示した.

全体を見ると,占有率の平均値では果実(31.1%)が最大で,種子(19.7%)と昆虫(18.5%)がこれに次いだ.鳥類が12.5%であったほかは10%未満であった.出現頻度は果実が85.1%と最高で,昆虫(70.1%),種子(68.7%),緑葉(65.7%)が高かった.鳥類も53.7%で高かったが,それ以外は50%未満であった.果実,種子,昆虫は占有率,頻度ともに大きい値をとったが,緑葉と鳥類は占有率は小さく高頻度であり,評価法による違いがあった.その点で言えば,昆虫は果実に匹敵する高頻度であったが,占有率は半分程度であり,やはり表現法の違いを反映していた.なお,人工物は占有率がわずかに1.2%,出現頻度も9.0%に過ぎず,明治神宮の杜のタヌキは人工物への依存度は小さいことがわかった.

表-1 明治神宮の杜のタヌキの糞組成(%)と出現頻度(%).ただし「動物その他」のように異質な生物群を含むものは出現頻度を算出していない.

主要食物

占有率の全体平均値が5%以上であった主要食物について季節変化を比較した(図-6).昆虫は夏に44.8%と非常に大きい値をとり,秋に7.1%と大きく減少した(有意差あり,クラスカル・ウォーリス検定,χ2= 20.33,P < 0.01, スティール・ドワス検定, t2 = 3.33, P = 0.005).秋から冬への微増も有意差があった(t2 = -2.60, P = 0.046).果実は夏に16.8%と最小で,秋に50.7%と有意に増加し(χ2= 12.72,P = 0.005,),冬でも33.3%を維持した(有意差なし, t2 = 1.64, P = 0.35).種子は季節を通じて10〜30%と比較的安定していた(有意差なし, t2 = 5.92, P = 0.12).鳥類は春に23.0%と比較的大きい値をとったが,夏,秋は5%未満に減少し,冬に10.3%になった(ただし有意差なし, χ2= 5.57,P = 0.13).緑葉は10%未満で,季節変化も不明瞭であった(有意差なし, χ2= 1.62,P = 0.65).

図-6 明治神宮の杜のタヌキの主要食物の占有率の季節変化

占有率−順位曲線

主要食物の占有率−順位曲線を図-7に示した.果実は最大値が大きく,そのまま直線的に右端まで続いた.種子は最大値は果実と同様であったが,初期に大きく減少し,折れ曲がって裾野を引く曲線を描いた.昆虫は10位くらいまではなだらかな勾配であったが.その後17位くらいまで急激に減少し,その後裾を伸ばす曲線をとった.このことは,昆虫を多く採食した一群とごく少数した採食しなかった群の2極化があったことを示唆する.鳥類はその傾向がさらに明瞭で17位くらいまで直線的に減少してから大きく折れ曲り,裾野を引く曲線を描いた.緑葉は最大値が50%台と小さく,上位4位くらいまで急激に減少して大きく折れ曲り,長い裾を引く,L字型になった.

このように最大値が大きく,高頻度の果実,最大値は大きいが中頻度の種子,昆虫,鳥類,最大値が小さく中頻度の緑葉に分かれた.

図-7 明治神宮の杜のタヌキの糞における主要食物の占有率–順位曲線

果実・種子

果実の多くは種名まで特定することはむずかしかったが,種子は可能であった.そこで種子の占有率の月変化を図-8に示した.これによると,5,6月にサクラ属(ヤマザクラを含む),6月にヤマモモ,9月以降にムクノキとギンナンが出現し,占有率も比較的大きかった.とくに10月のムクノキ,11,12月のギンナンは単独で20%を超える大きい値をとった.しかもムクノキもギンナンも出現月が長期に渡った.とくにギンナンは3月や5月にも検出され,タヌキは前年に落ちた果実(イチョウの場合は外種皮)を食べるものと考えられる.タヌキによるムクノキとギンナンへの強い依存性は明治神宮の杜のタヌキの食性における大きな特色と言える.

図-8 明治神宮の杜のタヌキの糞から検出された種子の占有率(%)月変化

考 察

著者の一人釣谷は2011-12年に哺乳類の調査を行ない,10カ所のタヌキのため糞場を確認した(釣谷2013).しかし2016年に本調査を開始すると,発見がむずかしかった.また,前回の調査当時はタヌキの姿を見ることもあったが,本調査期間中はまったく見られなくなった.これらを考えると明治神宮の杜では2010年代の前半で明らかにタヌキの頭数が少なくなったことは確実と考えられる.東京都内では2000年代から2010年くらいにかけて,疥癬(※5こちら)に罹患したタヌキの報告が多くなったので,明治神宮の杜のタヌキも疥癬に罹患して減少した可能性がある. 本調査によって初めて明治神宮の杜のタヌキの食性が量的に評価された.これによりいくつかの特徴が明らかになった.まずここのタヌキは果実依存度が非常に高かったことである.とくにギンナンとムクノキへの依存が強いことが特徴であった.イチョウは神宮の杜には大木が多く,秋から冬にかけてはその下には大量のギンナンが落ちており,タヌキにとっては安定的に得ることができるものと考えられる.いくつかの糞はギンナンだけしか入っていないものもあった.そのほか,サクラ属やヤマモモも検出されたが,郊外の里山的環境のタヌキの糞によく出てくるキイチゴ類,クワ属,ヒサカキ,ジャノヒゲなどは検出されなかった.里山のコナラを主体とする雑木林には明るい林に生えるこれら低木類・草本類が豊富であるが,明治神宮の杜は常緑樹を含む巨木が多く,鬱蒼としており,林床にはそのような植物がほとんどない.糞組成はそのことを反映していると考えられる.

同じように都心にある広大な森林でも,皇居ではギンナンやムクノキ,サクラ属の他にも,イヌビワ,クワ科,キイチゴ類,ミズキ,エノキ,ヤマボウシ,カキノキも高頻度で検出されている(酒向ほか 2008).また赤坂御用地のタヌキの糞からはイチョウ,エノキ,ムクノキ,クスノキ,サクラ属,キブシ,ミズキ,カヤなどが比較的高頻度で検出されている(手塚・遠藤 2005).これらに比較すると,明治神宮の杜では検出種数が少なく,糞サンプル数が少なかったことを差し引いても,果実の多様性に乏しいといえる.この違いは皇居や赤坂御用地に比べて明治神宮の杜の方が巨木が多く,林内が暗い森林が連続的にあることを反映していると考えられる.ただし,夏は探索にも関わらず糞が発見されなかった.センサーカメラには夏にもタヌキが撮影されていたから,糞はしているのだが,糞虫により分解されてしまい,糞サンプルを確保することができなかった.したがって明治神宮のタヌキの夏の食性にはやや不明な部分が残る.

昆虫は出現頻度も70.1%と高く,平均占有率も18.5%と果実,種子に次いで大きい値をとった.これは想定されたことであり,他の場所とも共通していた.糞中の昆虫は粉砕されており,種群の詳細は不明であるが,森林の変化を考えると,かつては草原的な環境にいた昆虫をたべていたが,現在では森林生の昆虫を食べている可能性が大きい.

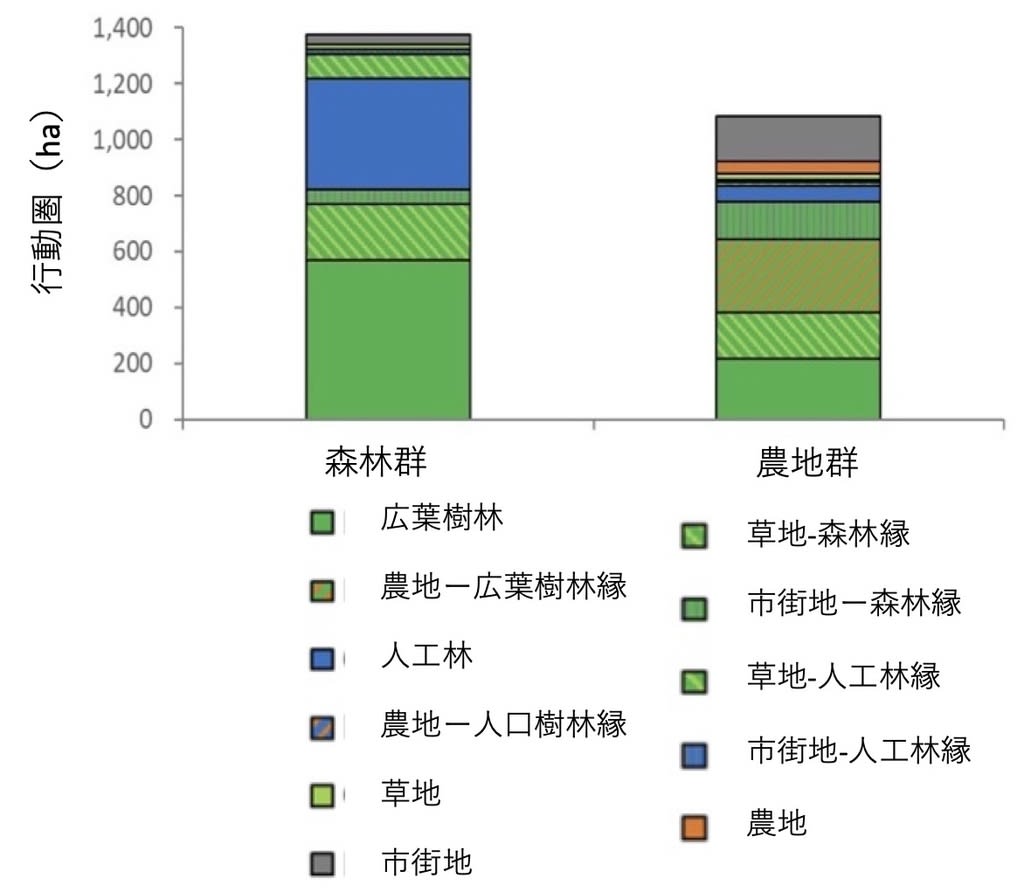

注目されたのは鳥類の平均占有率が12.5%と昆虫に次いで高かったことである.ただし出現頻度は53.7%と昆虫の70.1%よりはかなり低かった.このことは鳥類は出現あたりの占有率はさらに高いということを意味する.タヌキの糞には冬から春の果実と昆虫が乏しい時期に鳥類と哺乳類が増加することは多くの事例で知られており,その傾向は明治神宮の杜でも確認されたが,ここでは哺乳類の平均占有率は2.1%,出現頻度も25.4%にとどまり,いずれも鳥類よりは大幅に小さかった.鳥類の出現率は皇居では21.9%,赤坂御用地では39.4%であり,明治神宮の杜の53.7%はこれらより大幅に高かった.Enomoto et al. (2018)は都市のタヌキは鳥類をよく利用するとしており,これらの例はそれを支持する.しかし,同じ市街地でも小平市の津田塾大学では鳥類の占有率は5〜10%に過ぎず,状況により大きく違うようである(高槻 2017).津田塾大学では哺乳類の方が多く,6〜27%を占めた(ただし秋は鳥類も哺乳類もごく少なかった).本分析では鳥類の種は特定していないが,羽毛は黒色のものが多く,羽軸の太さからしてもカラスの可能性が高い.実際,我々は明治神宮の林内を探索していてカラスの死体を数例発見した.明治神宮の杜にはカラス(主にハシブトガラス, 柳澤・川内 2013, 唐沢ほか 2015)が多く,林内にカラス捕獲用の装置があって捕獲されている.タヌキが生きたカラスを襲うかどうかはわからないが,糞中の羽毛は春に多いことを考えると,死体を食べている可能性が大きい.

輪ゴム,ポリ袋などの人工物が検出されたが,占有率の全体平均は1.2%に過ぎず,頻度も9%にとどまった.このことはタヌキにとって果実類や昆虫が豊富であり人工物に頼らなくても良いということと,来訪者がゴミを捨てないというマナーの良さを反映していると思われる.ただし,代々木公園との境界部では菓子袋,タヌキの噛み跡と思われる穴の空いたマヨネーズ容器などが散見された.これらは明治神宮の杜の中央や東側ではほとんどなかったから,おそらく代々木公園で食べたものが持ち込まれたものと推察される.

以上,明治神宮の杜のタヌキは1)果実食であること,2)その果実の種類は限定的でギンナンとムクノキが特に多いこと,3)夏には昆虫が増えること,4)鳥類の重要度が他の場所よりも大きいこと,5)人工物への依存度は低いこと,などが明らかになった.明治神宮の杜は植栽されたものであるが,100年の年月を経て自然林の状態に近づいており(奥富ほか2013),構成樹も細い木は大幅に減って大樹が育っている(濱野ほか 2013).これに伴い鳥類は草原的な環境のものから森林生のものへと推移してきた(柳沢・川内 2013).このような変化を背景にタヌキの食性を考えると,明るい場所に生える低木・草本類の果実は乏しく,大木に育ったイチョウやムクノキなどの果実が大量に供給される森林の状態が反映されていると考えられる.

Summary

It is amazing that the raccoon dog,a wildlife,inhabit Tokyo,the biggest city of Japan. The Meiji-jingu Shrine is a large green comparable to the Imperial Palace or the Akasaka Imperial Gardens,and known as a habitat of the raccoon dogs. However,the food habits is unknown. We analyzed 67 droppings collected from March,2017 to February,2019 and analyzed by the point frame method. It was found that fruits and seeds were most important accounting for 31.1% and 19.7%,respectively. They were most abundant in autumn. Among them,Ginkgo biloba and Aphananthe aspera were exclusively abundant. Fruit composition was much less diversified than other places including Imperial Palace and Akasaka Imperial Gardens. Insects followed them,accounting for 18.5% in total,and 44.8% in summer. It was noteworthy that birds found frequently (53.7%) and accounted for 12.5%,which were greater than other places. Artificial materials including plastic bags and robber bands accounted for only 1.2%,suggesting a small contribution for the raccoon dogs.

謝 辞

調査を許可いただいた明治神宮に篤く御礼申し上げます.この調査を実現するには(株)環境指標生物の新里達也氏にご尽力いただきました.また許認可などについては同社の池田英彦様にお世話になりました.これらの方々に御礼申し上げます.

付図-1

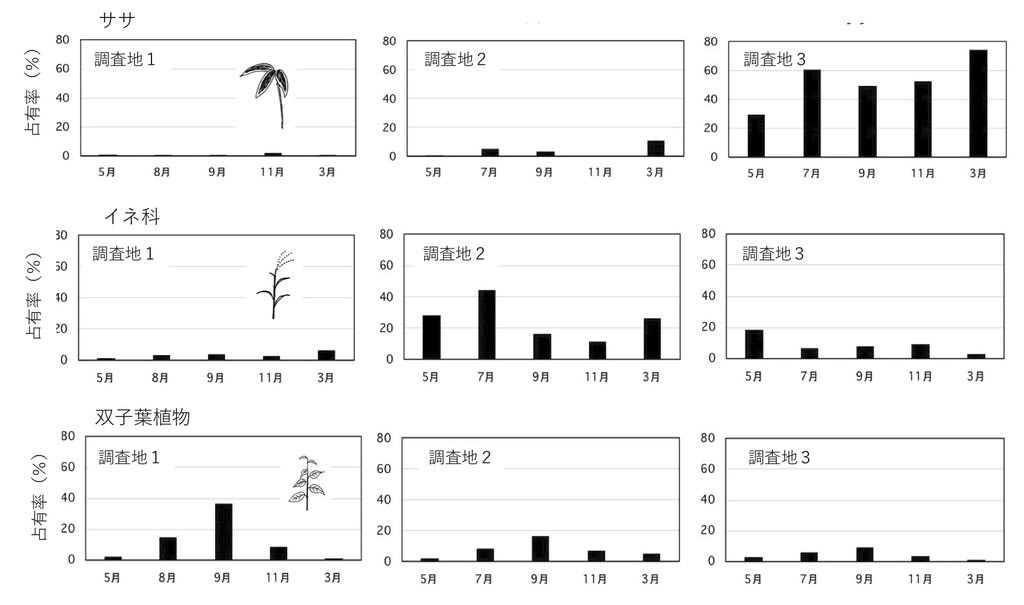

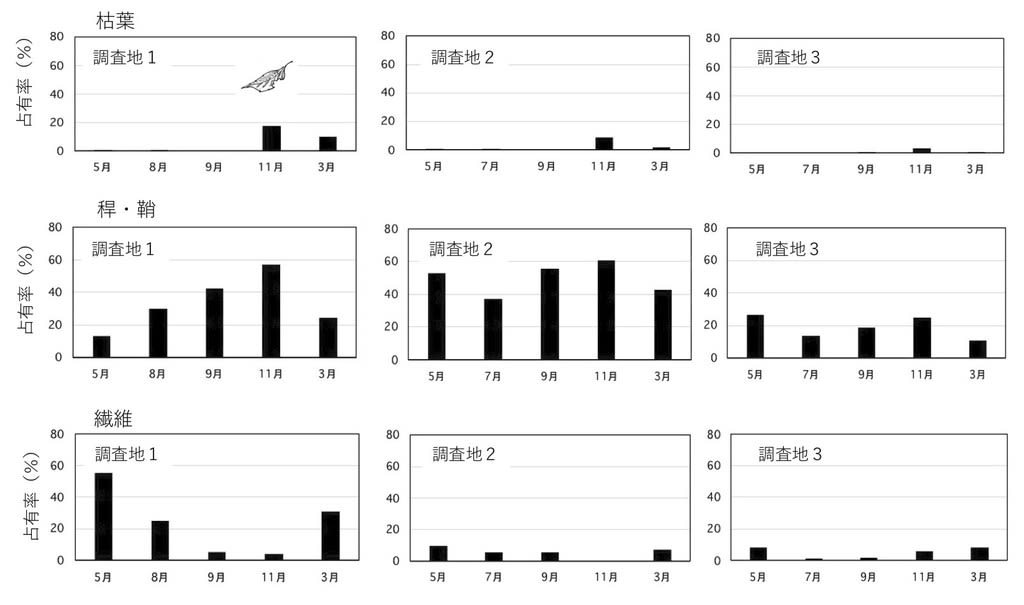

付図-1A 検出された植物質の例

付図-1B 検出された動物質の例

付図-1C 検出された人工物の例