今月も また お遍路に行きます。

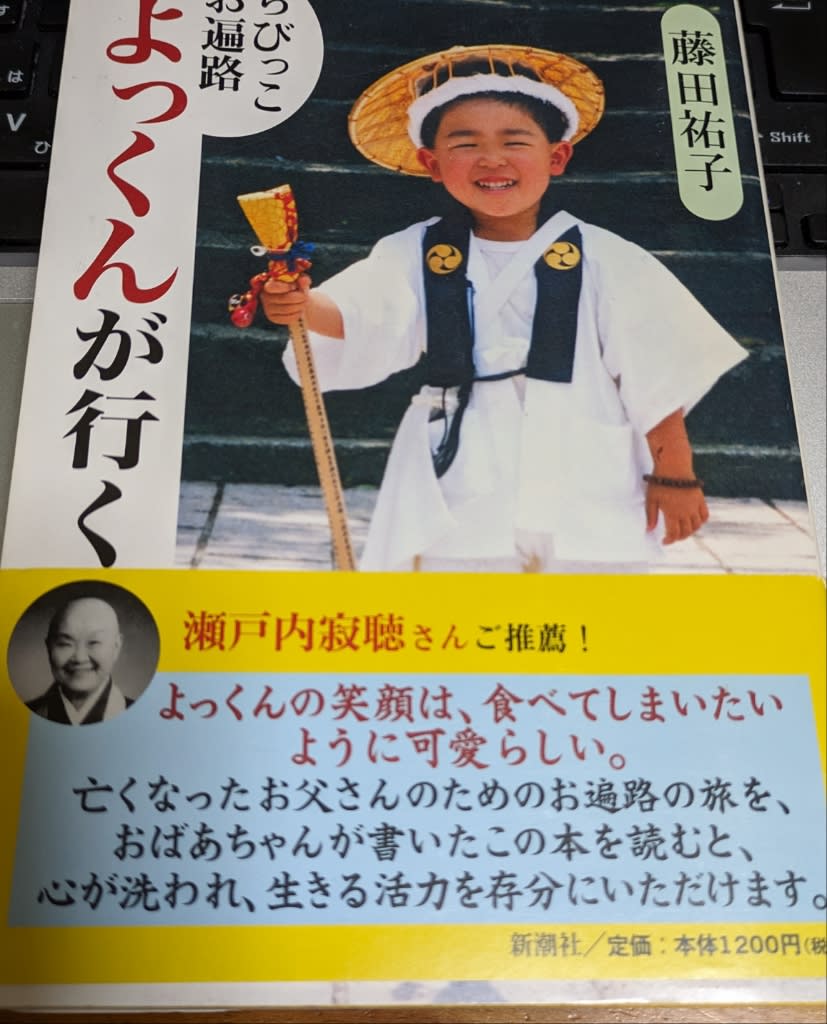

その前に 先日紹介した本「ちびっこお遍路 よっくんが行く」を

本棚から引っ張り出して 久しぶりに あらためて

じっくり読みました。

10年前に本を書いたことを知って すぐに取り寄せて読んだ時は

わたし自身の病気は 治療が終わったけど

まだ 両親が いつまでともわからない 大変な日々の

真っ最中でした。

最近 両親が亡くなり いろんな行事があるものの

家の心配は減りましたので

わたしがお遍路に行けるようになってから読んでみると

ずいぶん 受け止める気持ちに違いがあると感じました。

よっくんのおばあちゃん 藤田さんが多才でパワフルなことは

よく知っていましたが 孫のよっくんによって

ずいぶん成長され なんか 大変な高みに昇ったんだなと

あらためて わかりました。

父をなくした小さい孫が2歳の時から

おばあちゃんが面倒を見てやる というのでなくて

その孫と接することで おばあちゃんのほうこそが

人生の仕上げをさせてもらえるんだろうと

あらためて思うことができました。

彼女は 仕事(営業)もできましたが 手芸も料理も群を抜いており

カメラの腕も素晴らしいことは 社内でも有名でした。

この本の中の写真は ほぼ 彼女が撮ったものが使われています。

あらためて本を読んでみて 感慨深いのは

子供サイズのお遍路装束は販売されていませんから

よっくんのために みんなで工夫して揃えるくだりです。

白衣は近所の和裁をしている女性に頼み ズボンは彼女が縫い

杖は親戚の人(妹の主人)が削り 嫁(よっくんの母親)が

書道が達者なので 杖に墨で般若心経を書いたそうです。

頭陀袋と輪袈裟は大人サイズのを買って

手芸が得意な彼女が 小さく直し

数珠を持たせて 子供お遍路スタイルが 完成です。

笠はなかなか見つからなくて しばらくは

笠をかぶっていませんでしたが

ある時 旅先の 飛騨高山の民芸店の店先で

信楽焼のたぬきがかぶっている菅笠が目に止まり

これが なんとしても欲しい!と 無理に頼んで

譲ってもらったのが ピッタリ。

その笠に 高野山にお参りした時 総本山金剛峰寺の納経所で

経文を書いてもらったそうです。

そんな本が出たのは 私が勤めを辞めて 両親の見守りと

農業をやり始め 途中乳がんになったりしている頃らしく

退社後の会社の情報は 入ってくる機会が

めったになかった時期です。

わたしの病気治療が終わって 元気を取り戻し

ブログを始めるようになってしばらくのちのことに

ありがたいことに 営業職の方たちが OB会を発案し

わたしも毎回呼んでもらえるようになって

多くの 元上司や同僚と 2年に一度会うようになり

みんなの その後を知るにつけ ひとりひとり

それぞれの人生 山あり谷あり しっかり乗り越えていて

素晴らしいなと思いました。

乗り越えたからこそ 参加できたのでしょうけどね。

私も 頑張ろう。

にほんブログ村「田舎暮らし」ランキングに参加しています。

ぽちっと ↓の うさぎをクリック お願いします。

本に出合うのも お遍路さんに出合うのも

何事もご縁が熟しての運びなのですね🙏

御縁の不思議の真っ只中の生活なのですね

何より何より なまくら和尚とばぁば👵

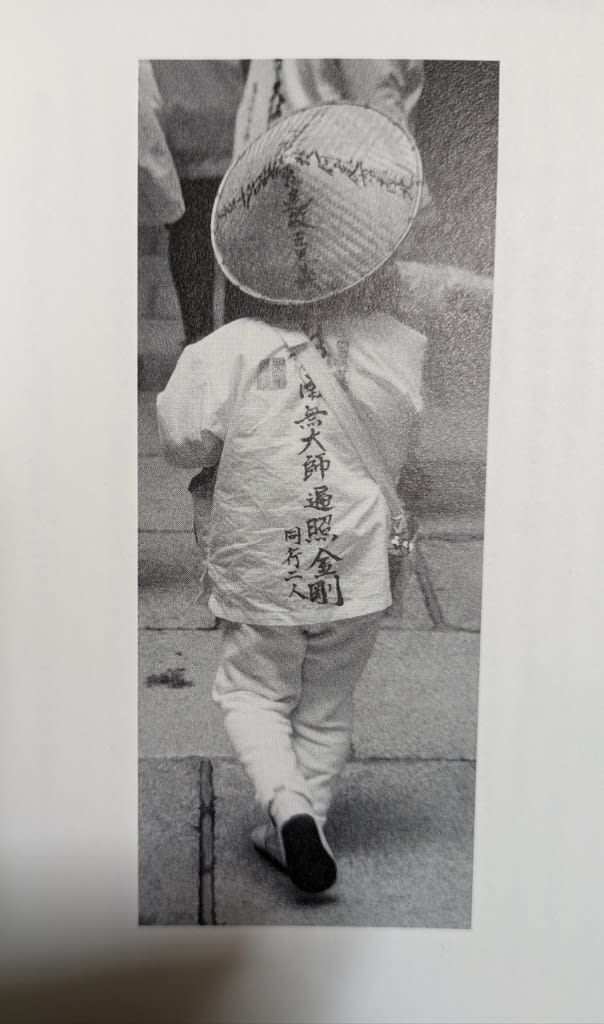

ですが、おぶって貰ったわけでも抱いてもらったわけでもなく

自分の足で歩くを続ける、それが出来るほどの大きな悲しみを、

この小さな体に背負っているのかと思うと

よっくんは大きく大きくなってるのでしょうね。

でも周りの大人たちの愛情も大きく深い。素晴らしいご家族だと言うことを改めて感じました。

同じ話を聞いても、小説も時を経て読み返してみると違った思いで読んでいます。

いい方向に成長出来てたら、良いのだけど、

先輩やよっくんが歩かれた道を

(立派な先達さんの足跡を踏みしめて)

実り多き1日でありますように

飛騨高山が出てきてそんなことを思いました

若い頃に読んだ印象とまた違いますよね

読み返してみることはいいことですよね

何年も何十年もたって 気づくことが多いです。

人気者だという話を 聞いてはいましたが 同じ会社とはいえ わたしは別の場所で

勤務していたので 残念ながら 一度も会ったことがありませんでした。

それでも やっぱりこうして 細く太くつながっていくんですね。

道路は整備され 乗り物を使うなども許されても楽ではない巡礼の旅です。

色々考えることの多い世界に 一歩踏み出せました。

本に書いてあるのは お土産物屋さんの店先の狸にかぶらせてあった とあります。

店主が 笠職人の方に頼んで 作ってもらったものだそうですから

しっかりした良いものだったようですが 何年もかぶってお遍路参りをするので

壊れるたびに おばあちゃんが 得意の手芸の腕を生かして

度々 修繕したそうです。