0.3mm HB mechanical pencil on white plain paper.

御成道(おなりみち)は松戸有数の古道なのですが、忘れ去られています。銚子から鮮魚を運んだ鮮魚(なま)街道という名もあります。御成道の名は、徳川将軍が金ヶ作に鹿狩りに通ったことに由来します。古地図を見ると、野馬土手らしきものや並木なども確認できますが、いまは全く残っていません。歴史ある道だということを示す案内板くらいはいつか立てたいものです。この坂道は庚申塔前から吉兵衛屋敷、下水("げす"と読みます)などの小字を経て、いまは暗渠化されている国分川支流の谷に下りるのですが、下水という名は、この沢の存在、すなわち台地を下ると水が流れている、という地勢に因むのではないかと思われます。

0.5mm Fiber tip pen and coloured pencil on Daiso's drawing book.

新横浜通りの三ツ沢から横浜駅方面に下る坂道の風景は忘れられない。新横浜通りは、新横浜駅から滝之上の自宅にタクシーで戻る時によく通った。と云っても決して頻繁ではなく、静岡の実家から横浜の自宅に戻る際、時々使った程度。当時、小学校が休みになると祖父母のいる清水に帰省するのだが、長い休みが明け新幹線の新横浜駅に降り立つ。そこで普通なら横浜線、京浜東北と乗り継いで山手駅に向かうのだけれど、新横で既に日が暮れ、ああ疲れたね!となると、タクシーで滝之上直行という決断が下される。しかし此れは可成り贅沢な決断であったと思われる。だから実際、全然頻繁ではなかったのだ。

夜の新横浜駅の記憶は全くない。其れも其の筈、当時の新横は見渡す限りの田畑或いは空き地で、其の侘しさは今の新横からは想像もつかない。むしろ実家のある静岡駅前の方が遥かに都会であった。そういう訳で、恐らく当時の新横浜駅前は真っ暗!だったのであり、故に記憶が飛んでいると思われる。それなのに、此の坂道だけは記憶が鮮明である。其の理由を留めておこうと思って此のスケッチを描いた。

新横から坂道迄の記憶も全く無い。其の間も恐らく真っ暗!だったからであろう。しかし此のS字カーヴの急坂に差し掛かると、先ず谷間に僅かばかりの灯火が見え始め、さらに下っていくとやがてパッと市街地の夜景が俯瞰される。其の見え方が劇的で、子供乍らにああ横浜に帰って来たんだ!と思うのだった。今だとランドマークタワーなど見えるようだが、当時はそういった高層ビルの灯は殆ど無かった筈である。

ところで此の坂道、実はつい最近までどこなのか分からずにいた。が、試しにGoogleマップで新横浜から滝之上の元自宅までのルートを検索をしてみた。すると一発で此の坂道を通るルートが出た。念のためストリートビューで確認したところ間違いはなかった。まさに此の坂道だった。ちなみに、夜の新横浜の記憶は無いと云ったが、昼の新横については忘れ難い想い出がある。其れについては稿を改める。

スケッチメモ:此のスケッチは、ストリートビューを写生したものがベースになっています。ストリートビューは昼間の映像なのと、鉛筆での夜景表現に自信がなかったので、普通のスケッチブック(白紙)に2B・4Bの鉛筆で昼間の風景をスケッチ後、フォトショップで色調補正(階調反転)、同じくフォトショップで灯火のみ描き込みました(混合ブラシツール使用)。前方を走る車の尾灯も赤のブラシで描いてます。更に其れをMacの写真アプリに読み込んで「ドラマチック(冷たい)」のフィルタをかけて仕上げています。夜景の雰囲気は出たと思いますが、スケッチが全然下手くそです。

農家の方が植えたのでしょう。野良に咲く花縮砂或いは肉色縮砂を見るのが私は好きです。この花を見ると、遠い熱帯アジアの湿地を想わずにいられません。日本への渡来は江戸末期です。熱帯原産の、どちらかと言えば大味なこの常緑多年草はしかし、南安房の温暖な農村地帯では全く違和感がありません。南房総市丸本郷にて。

This is an old settlement with a long history of over 1000 years. Prussian blue colour pencil on my university's memo pad.

子供の頃よく遊んだお不動さん。不動坂の上り口から根岸台の急崖を直登する石段(男坂)はかなりの高度感があって、高所恐怖症の母はいつも女坂を使っていた。背後の樹林の中に、その名のとおり滝がある。水量こそ僅かだが落差はけっこうあり、樹林と相まった幽邃な趣はなかなかのものだったと記憶する。滝の落ち口に通ずる流れには至るところから湧き水が染み出し、沢蟹が潜んでいた。この白滝不動尊前の交差点に行きつけの床屋さん、産業道路(当時そう呼んでいた)を右に曲がると戸丸?商店という駄菓子屋さんがあり、メンコをよく買いに来た。後にスーパーカー消しゴムのガチャガチャとか、カード目当てのプロ野球スナックとか。。。懐かしい。

それはともかく、台上から白滝不動を通ってここまで降りてくると、遥々と別世界に来たという感じが子供ながらにしたものだった。それは、ここが学区外であるということ以外にも、街の雰囲気が台上とは全く異なるというのが大きかったように思う。かつてこの地先が海だったことは学校で習って知っていたが、そうした土地の履歴が街の相貌に影響を与えるなどということは、当時の私には知る由もなかった。。。

絵について一言。Googleマップ・ストリートビューを使って写生しました。青焼き(古い!)的な絵にしたかったので、あさぎ色の色画用紙(DAISOのパステル色画用紙)に2Bの鉛筆で下書き、プルシアンブルーの色鉛筆(三菱の2色鉛筆2667)、SAP GREEN 545の色鉛筆(三菱ユニ)、緑のダーマトグラフ(三菱)で描画、着彩してみました。ダーマトグラフは樹林の明暗を強調するために使用しています。

私が小学校低学年の頃,其処はまだ根岸の競馬場と呼ばれていた。横浜市営バスの「滝の上」バス停の前には高いフェンスが張られていて、そのフェンス越しに、競馬場なのにゴルフ場が広がっていた。うねる芝生のなかにバンカーなども見え隠れしていたような。。。フェンスはずいぶんとくたびれていて、芝生や砂が歩道まではみ出していた記憶がある。このバス停から、忘れもしない、103系統に乗って伊勢佐木町へ、21系統に乗って元町へよく出かけた。小学校の何年生の頃だったか、その競馬場とゴルフ場は根岸森林公園という名前の公園になった。この公園で、当時新発売されたゲイラカイトという、放っておいても勝手に上がる舶来の凧を上げ、公園の一番低いところにある池で生まれて初めて鯉を釣った。

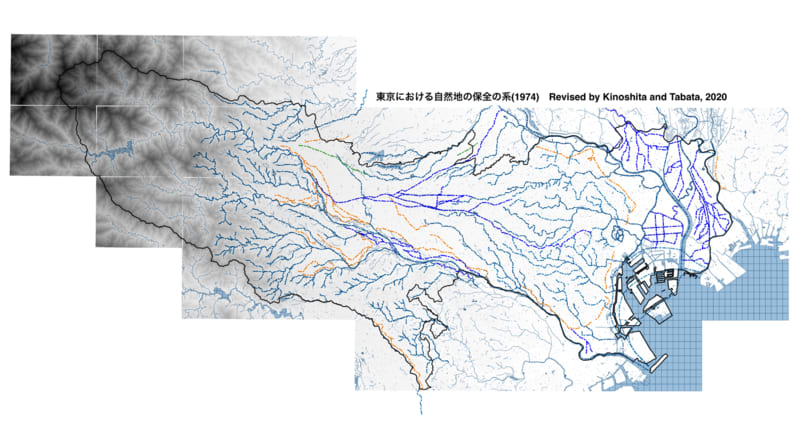

恩師の田畑先生が今から半世紀近く前に提起した「保全の系」の概念。河川や用水、地形の大きな変曲点(崖線)などに沿って設定される仮想のLineで、自然環境の保全、自然的環境の整備、土地の再自然化などのPotentialが非常に高い地点の軌跡として理解される。保全の系の上や近くで行われる開発、土地利用においては、保全の系とどう向き合うかが常に問われるべきである。保全の系のPotentialを活かすかどうか、活かせるかどうかは開発の仕方、土地の利用の仕方しだいである。一方、保全の系に乗らない場所での開発や土地利用においては、それを通じて新たな保全の系を創り出すことが期待される。例えば、玉川上水とその分水網、その他の用水は人工物ではあるが、造成後の時間の経過や人々との関わりを通じて、そこに保全の系を設定できるような状態になっている。つまり、自然環境だけでなく人文環境に対しても保全の系は設定しうる。また保全の系は、暗渠(下水道)化された河川や用水、地形改変された崖線などに対しても設定されている。これは、今後の開発や土地利用を通じて、もしかしたら土地の再自然化を行えるかもしれない!というPotentialに期待しているからである。